SHARE 辻琢磨による連載エッセイ “川の向こう側で建築を学ぶ日々” 第5回「設計事務所を支える番頭ポジション」

設計事務所を支える番頭ポジション

番頭からの学び

前回のエッセイで、壁紙の選定や、渡されたサンプルを持ち帰る話を紹介した際、寺田さん始めスタッフの皆が渡辺さんにたくさん叱られているようなニュアンスの書き方をしてしまい、書いた後に大いに反省した。

特に寺田さんは非常に優秀な番頭で、渡辺事務所の屋台骨を支える存在なので、名誉挽回というか、今回は設計事務所の番頭というポジションについてや、寺田さんの働きぶりから学んだことについて、書いてみたい。

渡辺事務所の規模

渡辺事務所のスタッフは僕を除くと、9年目の寺田さん、5年目の増田くん、3年目の岩田くんの3人で、2000㎡を超えるプロジェクトを抱える事務所の体制としては決して大きくない組織規模といえる。つい最近も歯医者さんの建屋や比較的大きな規模の工場兼オフィスが着工し、常に設計と現場監理が動いているような状態だ。

以下の写真はクリックで拡大します

そんな中、この1年半の僕の印象だと所長は一日のほとんどをいろんな電話と打ち合わせで終えているので、ほとんどの実作業は(一般的に所長とはそういうものかもしれないが)、このスタッフ3人で回している。大きな物件ほど実施図面や施工図チェックの量は増えていくし、公共案件だとその提出書類も増えていくわけで、とてもじゃないけど3人で回せる仕事量ではないと僕は常々感じている。

でも、つい先日磐田市立病院研修棟が竣工し、継続的に展開するコインランドリーの新築も竣工、ヤマハマリーナ浜名湖のクラブハウスも竣工間近で、働き方改革を推し進めながらも何故だか(語弊がある笑)どんどんと建築が立ち上がっていくのだ。

渡辺さんの一つの特徴は圧倒的な電話の量で、とにかくよく電話で、施主や施工者、構造設計者、行政担当者といった人たちとコミュニケーションをとっている。シビアな話題もあればほのぼのとした話題もあり、とにかく日常的なコミュニケーションの中で様々な問題を事前に(時に事後的にも)回避しプロジェクトを円滑に進め、また同時に恒常的な推進力と大きな指針をプロジェクトに与えているように思う。

全員攻撃、全員守備

また、渡辺事務所のスタッフの特徴としてメインの担当を置かないということがある。

僕の知る限り一般的に設計事務所のスタッフは担当物件を抱え、スタートから竣工までメインでプロジェクトの面倒をみることが多いが、この独特な慣習は、前職の竹下設計からの引き継ぎだそうで、とにかく全員ですべてのプロジェクトの進行状況をなんとなく共有しつつ、先輩が後輩に事務所の経験知を伝え、プロジェクトが進んでいく。

例えば、磐田市立病院研修棟では実施設計までは増田さんが主に図面を描き、経験豊富な寺田さんが公共案件ということもあって現場監理を引き継ぎ、民間のヤマハマリーナ浜名湖クラブハウス棟では実施設計までは寺田さんがメインで図面を描き、現場監理を増田くんが病院と入れ替わりで引き継いだ。岩田くんは両方のプロジェクトでCGやサイン計画を担当している。僕も担当は持っておらず、病院でもマリーナでも現場に行かせてもらって仕上げを検討したり、ディテールを考えたりもしている。

このような、フットボールで言えば全員攻撃全員守備のような戦術は、明確な役割分担というよりも、メインで時間をかけるプロジェクトはあるものの、全員が常に事務所の状況をなんとなく共有しているというような状況を作り出している。この状況は例えば先輩から後輩へのノウハウの共有が自然と起こるし、逆に後輩から先輩への質問も生まれやすい。兎にも角にもコミュニケーションの恒常化が、プロジェクトを実現させるための渡辺事務所の一つの鍵になっているように感じている。

番頭、寺田さん

とはいえ、上記のようなマネジメント体制を敷けているのは、渡辺さんの日常的なコミュニケーション効果ももちろんだが、寺田さんの番頭としての能力(=以下番頭力)も確実に寄与している。

ここで少し番頭の寺田さんについて紹介しておこう。

磐田市出身で渡辺さんと同じ金沢工業大学を卒業後、設計事務所勤務を経て渡辺事務所に加入した。当時はまだ、今の事務所の一階は渡辺さんの家族も住む自宅として使用されていて、地下の狭い一室が事務所だったそうだ。

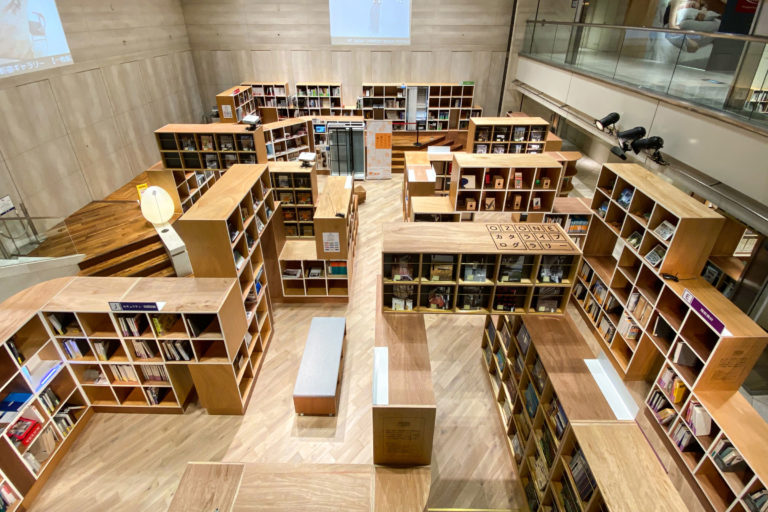

事務所黎明期を渡辺さんと共有し、6年前に渡辺事務所のエポックともいえる豊岡中央交流センターをほぼ一人で担当したことで、マネジメント能力が開花した。

以下の写真はクリックで拡大します

直近では磐田市立病院研修等の現場監理を主に見つつ、事務所で動いているすべての案件を気にかけながら岩田くん、増田くんのフォローをし、渡辺さんの相談相手にもなり、プライベートでは自邸を設計し、二児の父でもある。

要するに、スーパーな仕事量を一人でこなしている。(そんな仕事量は設計事務所の番頭レベルなら当たり前だとおっしゃる読者も設計事務所勤務経験がある人ならばいるかもしれない。だとしたらその番頭さんも「僕にとっては」スーパーな人間である。敬服しかないし、基本的に番頭さんは前には出てこないポジションでもあるのでこれを機に、大変勝手ながら目一杯あらゆる番頭さんの株を上げておきたい)。

あとは、模型、スケッチ、字が特に綺麗で、僕が息子を連れて渡辺事務所の研修キャンプに参加した際に、息子にとても優しい笑顔を投げかけてくれるような穏やかな心の持ち主である。

建築家の話はあまりしないが、建築の納まりや構成、法規解釈についてといった「実務」を寺田さんと話す時はいつも刺激的だ。

以下の写真はクリックで拡大します

図面チェック=二次元平面に三次元立体を表現するという無理難題

寺田さんの番頭力を感じる仕事の一つが、図面チェックである。

例えば見積もり提出用の図面チェックと確認申請用の図面チェックでは違うセンサーが働く。前者では主に雨仕舞や施工性を考慮した納まりとコストチェック、後者では法規の精査と必要図面の確認、関係機関と要調整の場合にはそのタイミングの指摘などをチェックしていく。このようなチェック作業にはある種の経験が必要で誰にでもできることではない。

このような図面チェックの中で最も難しいと僕が感じている作業は、図面間の整合性の確認である。

そもそも建築の設計図書は、一つの立体物である建築を、いろいろな角度・位相から二次元の図面に変換したメディアだ。例えば、平面図は同じ建築を上から眺めたもの(正確には床から1mあたりの水平面でバシッと切って上から眺めたもの)だし、断面図は任意の垂直面でバシッと切って正対する真横から眺めたものである。そして平面図には断面図の切断位置が記載され両者の関係がリンクされる。同じ建築物について違う角度から表現するのだから、例えば平面図に書いてある床は断面図でも表現されるし、その床の仕上げがコンクリートなら断面図でもコンクリートの床として表現されるわけだ。

あるいは仕上げ表という図面がある。

これは一般的にA3用紙にびっしり文字が並ぶような設計図書の一つで、部屋の床、壁、天井の仕上げ、下地、関係法令等が部屋ごとにマトリクスで明記される。当然ここに明記されている仕上げと平面図、断面図の仕上げ表現も一致するはずだ。どれかが違っていると設計図書を見る側はどれが正しい仕上げなのかと混乱してしまう。一般的に建築物一つについての図面量は50-100枚程度あるわけだから、そのすべての関係が正しく表現されるということ自体とても難しいことなのである。

以下の写真はクリックで拡大します

仕上げ一つとっても、仕上表、平面図の仕上げ、断面図の仕上げ、詳細断面図の仕上げ、詳細平面図の仕上げ、天井伏図の仕上げ、、、と多くの図面を跨って表現される。しかし建築の設計は常に変更とアップデートが繰り返されるようなデザイン作業であるから、一つ仕上げを変えたら本来であれば全部の図面をチェックしなければならない。

そんなことをいちいちしていたら本当に仕事が終わらないので、あるタイミングですべてを一気にチェックするのが慣例であろう。

設計事務所を支える番頭力

そう、各図面同士の整合性のチェックこそ最も単純でしかし最も難しい確認作業と僕には感じられるのだ。

寺田さんはその整合性まできっちり追って図面を確認する。それもすごいスピードで。

これまでの経験と彼の丁寧な性格によってこのチェック能力が開花しているのだと思うのだが、返ってくる赤入れ図面を見るといつも舌を巻く。単に納まりや法規の見落としだけではなく、設計図書全体の整合性自体を見れる能力は、一つの事務所で建築の作り方を始めから終わりまで自分のモノにしていなければ身につかない。

それは建築物を設計するという、0から1を生み出す力とは少し違う種類の能力であるが、この寺田チェックがあるからこそ、渡辺さんは例えばまだ2年目の岩田くんにも安心して物件の現場監理を任せられているのだと思う。

きっと優れた設計事務所は、このようなきめ細やかなチェック機能を備えた番頭の力に支えられているのだろうと思う。寺田さんの渡辺事務所での9年が、この力を肥やしたのである(重ねて説明するが、このような事務所全体の図面チェック能力を持つ番頭さんは各設計事務所に一人は必ずいるのではないかと思うし、勝手ながらその番頭さん達に対しても同様に敬意を評したい)。

コミュニケーションの安定感

つい先日、そんな寺田さんの番頭力を感じたタイミングがあった。

今設計を進めているコインランドリーが確認申請提出間際で、メインで設計図書作成を進めているのは岩田くんで、増田くんもヘルプに入っていた。僕はその書類作成を手伝っていて、3人で打ち合わせし作業分担を行って図面を描いていたのだが、週をまたいだ作業となった。

次の週明けに出社したときの話である。朝は通常その日の作業を確認することから始まるのだが、その日は岩田くんは他の竣工間際のプロジェクトの引き渡し準備で忙しく、上記のランドリーの確認申請業務の進捗報告と作業指示は特になかった。代わりに増田くんが応対してくれて、前の週に作成した図面の修正点を共有してくれたのだが、増田くんも他の作業が詰まっていてその詳細までは把握しきれていないようだった。僕は情報が断片的で全体の作業の流れがわからなかったので、ひとまず修正点を確認し始めたのだが、目を通していると寺田さんが来て、「わからないところがあれば聞いてください、そのチェック僕がやったんで」と声をかけてくれた。僕が「あれ、増田くんがチェックしたんじゃないんですか?」と聞くと、「伝わってなかったんですね」と経緯を説明してくれた。その上で各修正点についても都度答えてくれて、僕は作業に集中することができた。

非常に些細なことかもしれないが、所内の誰かが少し戸惑っている時に、どこまで作業指示が伝わっているかから確認するというコミュニケーションの気遣いは、僕のようないつも事務所にいるわけではない人間にとっても非常に頼りになっている。

以下の写真はクリックで拡大します

スタッフが独立していくという悩み

そもそも、設計事務所のスタッフは独立を前提に入所し一定の経験を積んでから独立するルートが一般的に認識されているが、そのルートしかないわけではない。

これはこの界隈ではよく聞く話でもあるのだが、独立志望のスタッフを抱えるアトリエ事務所のボスは、スタッフの育成についてある種共通の悩みを抱えている。

手塩にかけて育て、実務レベルが戦力になり始めたくらいで独立してしまうので、そういうスタッフばかりだとなかなか仕事が効率よく回っていかないという悩みだ。

普通に一般企業を想定してみてほしいが、新人は全員3年以内で退社し、常時社長と新人しかいなかったら、なかなか仕事が回らないだろう。そこには頼りになる部長がいて、中間管理職が新人を教育しながら社風を伝え、その全体の組織像が企業の持続性を作り上げていくのだ。

設計事務所もその規模こそ大企業に比したら小さいかもしれないが、一つの組織体であるのだから、当然その組織としての持続性は重要になる。渡辺事務所における寺田さんのように、10年勤めることで培われた番頭力がその設計事務所の生命線になっていることは珍しいことではないのである。

建築家と建築設計事務所

基本的に建築家は作家であるわけだから、個性や特徴、個人としての主張、それを表明するという自意識がなければ「作家性」という差異を生むことはできない。そして、施主はその差異によって建築家を選び仕事が生まれる。

一方で建築設計事務所は組織体であるわけだから、組織としての持続性も問われる。例えば落語家のような完全な徒弟制度でもなければ、社員1000人を超えるような企業体でもない、あるいはその両方の特徴を併せ持つからこそ、設計事務所の組織体はその運営が難しいし、同時にそれが面白さでもあるのだ。

その一見矛盾する両者を取り持つ存在が番頭なのである。

寺田さんに話を聞くと「自分は独立して渡辺さんのように振る舞うイメージはできない」と独立を想定しているわけではなさそうだった。人には向き不向きがあるわけで、大企業での終身雇用が向いている人もいれば、転職を繰り返して多様な経験を積みながら人生を謳歌する人もいる。設計事務所のスタッフの中にも、スタッフが数百人の事務所で番頭まで上り詰める人もいれば、そういう大きな事務所で経験を積んで独立する人もいるし、スタッフが数人の小さな若い事務所で密に経験を積んで独立する人もいれば、そこで番頭になる人もいて、あるいは双方を転職しながら建築と向き合い続けている人もいるし、僕のようにそのまま独立する人もいる。

何故か建築を勉強すると建築家になることが一番偉いという固定観念がこびりつくのだが、そんなことはない。

その規模にもよるが、組織体として設計事務所を捉えれば、実務に特化した番頭ポジションも、創造的に経理を司る事務職も、設計事務所を対外的に見せる広報職も、育成に特化したポジションも、建築に携わる人であれば建築家と同等に目指し得る仕事なのである。

ボスにはできないこと

ここまで寺田さんの働きを通して番頭を語ってきたが、当然設計事務所によって番頭のあり方も変わってくる。

寺田さんのように実務力やチェック能力に長けた番頭さんもいれば、逆にボスが実務力とチェック能力が高い時は創造性を担う番頭さんもいるだろうし、寡黙なボスに対しては人付き合いの上手な番頭さんという立場もあるかもしれない。

番頭のあり方も千差万別だが、共通するのはボスである建築家と二人三脚で事務所をマネジメントしつつ、ボスのカバーしきれない領域を、その番頭の個性でもって担っているという部分だろう。

プロジェクトに関わる人のコミュニケーションをドライブさせ、大局を見極めながら断続的に重要な判断を下し続けることで舵を取る渡辺さんを、丁寧なマネジメントと類まれなるチェック能力でカバーする寺田さん、という関係が渡辺事務所でのボスと番頭のそれということになる。

少なくとも僕は、経験を積んだとしても、寺田さんのように丁寧かつ迅速に図面チェックをしつつ大変明るく電話に出て現場で無理難題を解決し膨大な公共案件の書類を作成しながら後輩を育成するという番頭力を開花させることはないだろう(かといって渡辺さんのような全方位的に気遣いの行き届いた建築家としての振る舞いも難しいように思う)。

むしろ自分が今後、403とも渡辺事務所とも違う形で個人でも建築設計の組織体を運営するとしたら(辻琢磨建築企画事務所という屋号で個人事務所は2017年から立ち上げたが、まだ本格的には動き出していない。渡辺事務所の3年が終わったらいよいよ腰を据えて始動させるつもりだ)、寺田さんのような存在がいてくれないと全然やっていけないのではないかということが、寺田さんという存在の渡辺事務所における重要性を通して、はっきりとわかってきたのだった。

辻琢磨

1986年静岡県生まれ。2008年横浜国立大学建設学科建築学コース卒業。2010年横浜国立大学大学院建築都市スクールY¬GSA修了。2011年403architecture [dajiba]設立。2017年辻琢磨建築企画事務所設立。

現在、名古屋造形大学特任講師、滋賀県立大学、東北大学非常勤講師、渡辺隆建築設計事務所非常勤職員。2014年「富塚の天井」にて第30回吉岡賞受賞※。2016年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館にて審査員特別表彰※。

※403architecture [dajiba]

■連載エッセイ“川の向こう側で建築を学ぶ日々”