SHARE 日本ペイント×architecturephotoコラボレーション企画 “色彩にまつわる設計手法” / 第2回 藤原徹平・前編 「まずモノクロームから考えてみる」

本記事は学生国際コンペ「AYDA2020」を主催する「日本ペイント」と建築ウェブメディア「architecturephoto」のコラボレーションによる特別連載企画です。4人の建築家・デザイナー・色彩計画家による、「色」についてのエッセイを読者の皆様にお届けします。第2回目は建築家の藤原徹平氏に色彩をめぐる思考について綴っていただきました。

まずモノクロームから考えてみる

両親が映画好きだったから、家のテレビではよく小津安二郎や黒澤明といった巨匠のモノクロームの映画がかかっていた。モノクロームの映画は、水墨画を見るような面白さがあって、ドラマを追うというよりも画面をボウっと見ること自体に気持ちよさがあった。

モノクロームの映像では色の情報がなくなり、明度だけの表現になるため、人間の認識は光の濃淡、粒度、速度などに集中していく。光は波であり粒子でもある。人間にとって、色とは光の波を認識する信号だから、色のないモノクロームで見ることとは、光の粒子としての性質だけを見るラディカルな方法となる。

実際に小津安二郎や黒澤明のモノクローム映画を見ると、画面に映るものが非常に大胆だが、それはモノクロームのラディカルさ故かもしれない。

例えば小津の『東京物語』(1953年)では、タイトルバックで麻布のようなものを映している。これがカラー映画であればあまりにも貧相で成り立たないだろう。しかしモノクロームでは、麻のテクスチュアが美しい光の濃淡を生み出す道具として機能しており、どこか現代美術のようでもあるし、本の装丁のような上品さも感じる。文学作品のような静かさにごまかされてなかなか気づかないが、小津の構図やカット割は、いつも思い切りがよい。小津の大胆さはあれこれ迷わないところにあると言えるが、自分で決めたカメラの原理を徹底して貫いていくことと、モノクロームであることとが相まって俳句のような形式美が生まれている。

光のテクスチュアという視点で見ると、黒澤明のモノクロームの扱いは小津とは対照的で、形式美というよりも現象的な面白さがある。黒澤映画はなんといっても雨のシーンの迫力が抜きん出て凄い。その代表的なものに『七人の侍』(1954年)があるが、モノクロームの暗い画面では、光を反射する雨粒は白い輪郭を持つため、画面全体が雨によって白く靄がかかる感じになる。膨大な量の水をつかって撮影しているが、雨の形や速度が白い輪郭の波として映り込んでおり、それらの光の粒の動きに見惚れているといつのまにか画面に引き込まれてしまう。

カラーの映画が当たり前になってからも、あえてモノクロームで、光の粒の動きを撮ろうという映画監督もいる。最近では三宅唱監督が2010年公開の長編デビュー作『やくたたず』をモノクロームで撮っている。この映画は冬の札幌を舞台にしているのだが、わざわざモノクロームで撮ろうというだけあって、画面の美しさは際立っている。高校生の真っ黒な学ラン、冬景色の札幌、吹雪、冬の北海道の海景色、ドラム缶のたき火、それらすべてが光のテクスチュアとして記録されている。

以下の写真はクリックで拡大します

小津や黒澤と比較して考えると、三宅はカメラをあえて場所に向けている。幹線道路、住宅街、工場、海岸というように、街から街の外へと移り変わっていく様相の変化にじっくりとカメラを向けることで、場所固有のリズム、光の濃淡、密度、テクスチュアが記録される。モノクロームの画面は一つ一つの情報量は少ないが、逆に言うとすべての画面に白と黒という連続的な色彩がある。カラーの画面であれば、色の違いで人は経験を分節していくが、モノクロームではそうはいかず、すべての画面が音のように連続していってしまう。

そんな状況で、構造を付与する意識なく撮ると、画面は雑音のようなまとまりになってくる。小津はカメラの配置の形式性によって、黒澤は現象的な質感によって、三宅は場所性・環境の位相差を映すことによって、光のテクスチュアという不確かなものに構造性を付与していく。三宅は『Playback』(2012年)、『THE COCKPIT』(2015年)、『君の鳥はうたえる』(2018年)など挑戦的な映画を次々に発表しているが、私は『やくたたず』において、場所や環境の位相差を光のテクスチュアとして撮ろうとした試みが、彼の方法の基盤になっていると考えている。

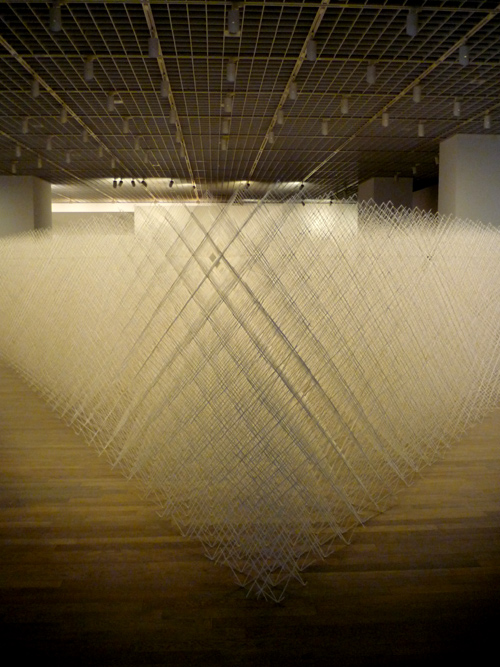

以下の写真はクリックで拡大します

世界は色彩にあふれているが、色彩とは世界の実像ではなく、人間が認識する世界の姿である。認識については考えるほどに混乱してくるから、まず光の粒、モノクロームから考えてみることが色を巡る思考の定点になるはずだ。

藤原徹平(ふじわら・てっぺい)

1975年横浜生まれ、横浜国立大学大学院修了。2001年より隈研吾建築都市設計事務所勤務、同事務所設計室長・パートナーを経て2012年退社。2009年よりフジワラテッペイアーキテクツラボ主宰。2010年よりNPO法人ドリフターズインターナショナル理事。2012年より横浜国立大学大学院Y-GSA准教授。主な作品に「那須塩原市まちなか交流センター『くるる』」(2019年)、「秋月野鳥project」(2018年)、「ヨコハマトリエンナーレ2017空間設計」(2017年)、「代々木テラス」(2016年)、「等々力の二重円環」(2011年)など。主な著作に『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』(鹿島出版会、2017年、共著)、『20世紀の思想から考える、これからの都市・建築』 (彰国社、2016年、共著 )、『服の記憶〜私の服は誰のもの?』(ビー・エヌ・エヌ新社、2014年、共著)、『映画空間400選』(INAX出版 、2011年7月、共著)など。主な受賞に東京建築士会住宅建築賞(2013年)、日本建築学会作品選集新人賞(2015年)、日本建築士会連合会賞 奨励賞(2017年)、横浜文化賞 文化芸術・奨励賞(2018年)などがある。

「色彩にまつわる設計手法」アーカイブ

日本ペイント主催の国際学生コンペティション「AYDA2020」について

森田真生・藤原徹平・中山英之が審査する、日本ペイント主催の国際学生コンペティション「AYDA2020」が開催されます。最優秀賞はアジア学生サミットへの招待(旅費滞在費含む)と日本地区審査員とのインターンシップツアーへの招待、賞金30万円が贈られます。登録締切は、2020年11月12日(木)。提出期限は、2020年11月18日(水)とのこと。