SHARE 日本ペイント×architecturephotoコラボレーション企画 “色彩にまつわる設計手法” / 第3回 原田祐馬・前編 「団地、ゲームボーイ、8枚のグレイ、」

本記事は学生国際コンペ「AYDA2020」を主催する「日本ペイント」と建築ウェブメディア「architecturephoto」のコラボレーションによる特別連載企画です。4人の建築家・デザイナー・色彩計画家による、「色」についてのエッセイを読者の皆様にお届けします。第3回目はアートディレクター / デザイナーの原田祐馬に影響を受けた色彩について綴っていただきました。

団地、ゲームボーイ、8枚のグレイ、

以下の写真はクリックで拡大します

徒歩11分、鉄筋コンクリート10階建て集合住宅

玄関から居間へとつづく、この短い廊下を歩いている

今まで私はこの道を、何回歩いたことだろう

そして、これから私はこの道を何回歩くのだろう

商店街、コンビニ、公園が窓から遠くに見えている

上から3番目、左から9番目の、下から7番目

どんなに遠くでもわかるように、今日も灯りをつけている

こここそわが家、わが星、今日も星は輝いている

20世紀の終わり頃、ノストラダムスの大預言を信じていた頃、楕円形のボールを追いかけていた頃、団地を走りまわっていた頃、暗闇でゲームボーイをしていた頃、地震で街がボロボロになった頃、朽ちていくエキスポタワーをぼーっと見ていた頃。そんな日々をままごとの演劇《わが星》を観ると思い出してしまう。

初めて知ったのは、2009年、長堀橋にあったバー「フィネガンズ ウェイク」。ダビングを繰り返し、劣化したビデオのような画質の青白い映像の奥から聞こえたこの一節で、鳥肌がたち、走馬灯のように色々なことを思い出してしまったのだった。柴幸男が書いた「どんなに遠くでもわかるように、今日も灯りをつけている、こここそわが家、わが星、今日も星は輝いている」。これは、千里ニュータウンで生まれ育った私が見てきた風景や記憶と重なり、色彩について考えていることにも繋がっていくように思う。前編は、いくつか私のなんでもないけど影響を受けてきたものの記憶を引き摺り出して、自分と色彩への接点を紐解いてみたい。

最初の記憶は大阪府の公社。幼稚園の頃なので、記憶は朧げだが、のっぺりとした淡い色やグレーの無彩色の高層タイプの団地が建ち並ぶなか、毎日、団地の下にある駐車場で近所の子どもたちと遊んでいた。今はもう繋がりのない、いくつかの家族が仲良くなり、小さなコミュニティの中で育てられていった。ちゃんと覚えているのは、小さな階段室と赤く塗られた重たい玄関扉くらいだ。玄関扉は外と中の境界を越えるような気分で、今も気持ちを切り替えるスイッチになっている。読者の中にもそういった経験がある人もいるだろう。現在、この団地は、色彩環境の専門家であるクリマが色彩計画を担当し、当時とは違った印象になっていて、面影もありながら楽しい印象となっている。

さて、次に暮らしたのが公団(現在のUR)でこちらも高層タイプの5階だった。4棟に囲まれた真ん中に小さな公園があり、蹴破り戸の色がそれぞれ違っており、暮らしていたのは、確か、青色の棟だった。部屋からは朽ちていく赤と白のエキスポタワーや、べらぼうな太陽の塔がみえていた。特に夜は、エキスポタワーの航空障害灯が点滅しているのを眺めていたのを思い出す。公社と同じく、祭りもない核家族の集合体で構成された団地コミュニティの中で遊び、学び、暮らしていたが、毎日がとっても楽しかったように記憶している。思い返してみると、その真ん中の公園が楽しかった理由の一つだろう。小学生になると、暗くなるまで遊んで、友だちの家や自分の家の電気を眺めて、わが星の一節にあるように、似た窓が並ぶ世界の、家庭から溢れる光の少しの違いを探して遊んでいたのかもしれない。

しかし、あるとき、公園に事件が起こる。それは、ゲームボーイの発売だ。遊びの主役が、一瞬にしてゲームボーイに奪われた。みんなで集まって、公園でゲームができてしまう。なんとなくの距離で、思い思いにゲームをするのが主流となり、子どもたちは、モノクロの世界に没頭していくことになる。特に「星のカービィ」が私は好きだった。ぼやっとしたディスプレイに浮かぶ横スクロール型の公園のような風景に想像を巡らせワクワクしていた。当時、ゲームの色を認知するためには、パッケージやカセットに貼ってあるシールを手掛かりとし、ピンクの丸い玉のようなキャラターを軸に脳内で色を繋いで、妄想しゲームの解像度を上げていたのだろう。ゲームで遊ぶだけでなく、色を自分好みに脳内で変換していくことが楽しかったのかもしれない。モノクロ映画に近い感覚を覚えた代わりに、下ばかり向くようになっていたように思う。数年前に久々にこの公園を訪れたのだが、想像していた以上に小さく驚いた。

以下の写真はクリックで拡大します

少し、話を団地に戻そう。友だちが暮らす近隣の中層の団地群はもっと印象的だった。私が住んでいた高層タイプより、淡いクリーム色の住棟が連続し、公園が点在し、見分けのつかない似た風景が繰り返され、その違いを瞬時に判断することが出来なかったことを思い出す。そこで、編み出した技が、花壇で育てられている小さな花や、伸びた雑草、共用部に置き去りにされている黄色い傘など、小さな要素で風景の違いを理解し、横スクロール型のゲームでアイテムを手に入れるように友だちの部屋を捜し当てていた。いま思うとこの技は、フィールドワークでの私の観察法にもなっている。なんでもない連続した風景に愛着を感じ、その場所らしい色とものを見つけられるようになっていったのかもしれない。このように団地とゲームボーイは自分と色彩に気づく最初の接点だったように思う。

今回、色彩について改めて考えるにあたり、実は、もう一つ思い出したものがあった。ゲルハルト・リヒターによる《8枚のグレイ》 だ。《8枚のグレイ》 は、グレイの色が施された大きなガラスで、自分自身も写り込み取り込まれていくような作品で、金沢21世紀美術館が開館した2004年、現代美術家のヤノベケンジ氏のスタッフとして、滞在制作をしていた私は、円形の展示室に展示していたこの作品を何度も観る機会を得ていた。《8枚のグレイ》は不思議な存在で、観るたびに違うものに見えてくるのだ。前述したような、ゲームボーイのディスプレイを見ていた自分を思い出したり、無彩色の団地群を見ているよな気分になったりと。時間帯や自分の体調で不思議と様々な記憶と繋がり像や色が浮かびあがる。どこか小さな変化を見つけようとする私の癖もあるが、そこにグレイという色の曖昧さが記憶のスイッチとなるような魅力を感じたように思う。

団地、ゲームボーイ、8枚のグレイ、これが私の影響を受けたなんでもない色彩であり、小さく光る星を探すような観察法を得た経験です。

後半へつづく。

原田祐馬(はらだ・ゆうま)

1979年大阪生まれ。UMA / design farm代表。大阪を拠点に文化や福祉、地域に関わるプロジェクトを中心に、グラフィック、空間、展覧会や企画開発などを通して、理念を可視化し新しい体験をつくりだすことを目指している。「ともに考え、ともにつくる」を大切に、対話と実験を繰り返すデザインを実践。グッドデザイン賞審査委員、京都芸術大学空間演出デザイン学科客員教授。愛犬の名前はワカメ。

https://www.instagram.com/umadesignfarm/

「色彩にまつわる設計手法」アーカイブ

- 第2回 藤原徹平・後編「色と建築」

- 第2回 藤原徹平・前編「まずモノクロームから考えてみる」

- 第1回 中山英之・後編「『塗られなかった壁』が生まれるとき」

- 第1回 中山英之・前編「世界から『色』だけを取り出す方法について」

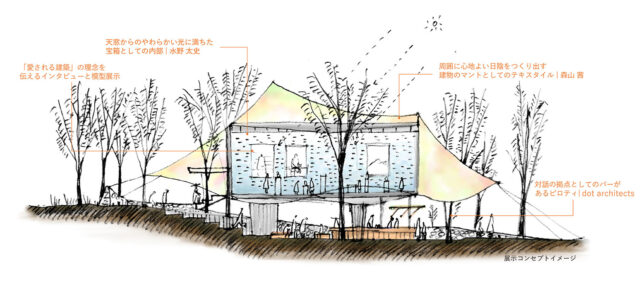

日本ペイント主催の国際学生コンペティション「AYDA2020」について

森田真生・藤原徹平・中山英之が審査する、日本ペイント主催の国際学生コンペティション「AYDA2020」が開催されます。最優秀賞はアジア学生サミットへの招待(旅費滞在費含む)と日本地区審査員とのインターンシップツアーへの招待、賞金30万円が贈られます。登録締切は、2020年11月12日(木)。提出期限は、2020年11月18日(水)とのこと。