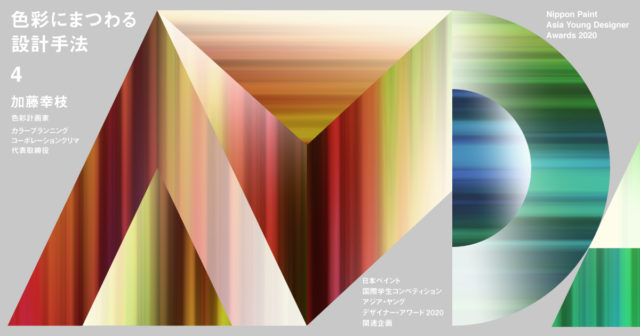

SHARE 日本ペイント×architecturephotoコラボレーション企画 “色彩にまつわる設計手法” / 第3回 原田祐馬・後編 「石ころ、スマホ、記憶の肌理、」

本記事は学生国際コンペ「AYDA2020」を主催する「日本ペイント」と建築ウェブメディア「architecturephoto」のコラボレーションによる特別連載企画です。4人の建築家・デザイナー・色彩計画家による、「色」についてのエッセイを読者の皆様にお届けします。第3回目はアートディレクター / デザイナーの原田祐馬に色彩をめぐる思考について綴っていただきました。

石ころ、スマホ、記憶の肌理、

以下の写真はクリックで拡大します

ぼくは、アルゼンチンにおける自分の夜間飛行の晩の景観を、いま目のあたりに見る心地がする。それは、星かげのように、平野のそここに、ともしびばかりが輝く暗夜だった。

あのともしびの一つ一つは、見わたすかぎり一面の闇の大海原の中にも、なお人間の心という奇蹟が存在することを示していた。あの一軒では、読書したり、思索したり、打ち明け話をしたり、この一軒では、空間の計測を試みたり、アンドロメダの星雲に関する計算に没頭しているかもしれなかった。また、かしこの家で、人は愛しているかもしれなかった。それぞれの糧を求めて、それらのともしびは、山野のあいだに、ぽつりぽつりと光っていた。中には、詩人の、教師の、大工さんのともしびと思しい、いともつつましやかなものも認められた。しかしまた他方、これらと生きた星々にまじって、閉ざされた窓々、消えた星々、眠る人々がなんともおびただしく存在することだろう…。

努めなければならないのは、自分を完成することだ。試みなければならないのは、山野のあいだに、ぽつりぽつりと光っているあのともしびたちと、心を通じあうことだ。

石ころからも、多くのことが想像できる

デザインは、近くて遠い誰かへの手紙のようだなと思うことがある。

その手紙は、すぐに届くことも大切かもしれないが、10年後、20年後にじんわりと届くものであってもいいだろう。また、それが人間じゃなくても、遥か深海に暮らす小さな魚であっても、5000km離れた土地から飛んでくる鳥でもよいだろう。サン=テグジュペリが1937年に書いた《人間の土地》のこの一文は、改めていま読んでもその近くて遠い誰かに思いを馳せることの大切さを知らせてくれている。

後編は、これをサン=テグジュペリから83年後に届いた手紙と受け止め、私たちがプロジェクトで色彩について実践しようとしていることについて考えてみたい。私は、サン=テグジュペリのような飛行操縦士ではないので、空から考えることは得意ではない。しかし、移動しながら考えてみることは大切にしている。特に歩いてみることが一番身体に合っているように思う。風を感じ、土や素材を触り、小さな変化を発見することが楽しい。フィールドワークでは、専門家と一緒に歩くと解像度がどんどん上がっていく。

例えば、土木の仕事であれば当たり前かもしれないが、アスファルトひとつ取っても発見がある。アスファルト舗装は、砕石の上にアスファルトを敷き固め、日本中、同じような道路や歩道をつくっている。さて、みなさんの家の前の道路、どのような色だったか覚えているだろうか。黒?グレイ?それとも、もっと違う色だろうか。私の家の前は色褪せたグレイだったように記憶している。

昨年、土木の専門家と熊本市をフィールドワークしていると、アスファルト舗装の色が緑っぽいことに気がついた。一瞬、目が悪くなったような気分にもなる。そこで詳しく聞いてみると、敷き詰められている砕石が緑色で、その色が浮かび上がっているらしい。

砕石は、輸送コストを考え、近くの山を崩し供給していることが多く、熊本市では、30kmほど離れた山鹿市から砕石をもってくることが多いそうだ。山鹿の石をみるために採石場に連れていってもらうと、花崗岩の中の斑れい岩なので緑なんですと教えてもらい、素直に緑の石ころたちがとても美しかったのを思い出す。また、30km圏内の経済圏と風景が重なりあって街の色の一部が生まれていることを知ると、さらに解像度が上がり、今度は、目がよくなったような気分になる。どの地域、どの街を歩いていてもアスファルトでさえも愛おしくなっていく。

改めて、家の前の道路を観察してみると、色褪せたグレーではなかったのだ。赤い石や、白い石、青い石、グレーの石たちが集合体となり、少し離れた近隣の山々を感じられる。アスファルト一つからも、数億年前の石ころたちが私たちの生活を支え、頭の中に山々が重なる風景を立ち上がらせてくれるようになった。ぽつりぽつりと光っているともしびのように、石ころからも多くのことが想像できるはずだ。

以下の写真はクリックで拡大します

発見するための目をもう一度、取り戻す

さて、少し、前編に戻ってみよう。前編にも登場したゲームボーイは、ディスプレイを見ながら、私たちが下を向いて歩きはじめた、記念碑的なプロダクトだったように思う。いまや、誰もがスマホの画面に顔を埋めて歩いている。私もこのテキストを書くにあたりスマホとPCを行ったり来たりしており、優秀な道具として使いこなしているのが現状だ。道具は、石や木の棒から始まり、人間が生きるために工夫し、つくりあげてきたものだ。スマホはどうだろうか。確実な色を発光させながら、常に遠い誰かと繋がれる優秀な道具のようにも感じられる。また、写真を撮影したり、個人の健康を記録したり、外部記憶装置としても手元から離すことがますます難しくなっているだろう。道具の集大成といったところだろうか。

しかし、スマホの登場によって、目の使い方が変わったように感じる。まばたきを忘れ、目を酷使させ、情報を追いかけている。また、私がゲームボーイに夢中となり、どこかの家の明かりをぼんやりとみることがなくなったように、今は、手元のスマホに集中し、まわりが見えなくなっているように思う。

サン=テグジュペリからの手紙のように、誰かの光をみて想像し、思索し、発見するための目をもう一度、取り戻すことは出来ないだろうかと、この数年間、考えるようになった。

グラフィックデザインを中心に仕事をしていると、紙を選ぶという行為が欠かせない。白い紙を例にとってみると、時代によってアップデートされていることがわかる。マサゴオペークという紙があるのだが、白くて印刷の発色が良い紙として1963年に開発された洋紙で、東京オリンピックの公式ポスターの紙としても使用されていた。例えば、2004年に白さを追求し開発されたルミネッセンスという紙と比べると、技術の進化も大きいが、マサゴオペークは優しい黄色に見えてしまう。

40年間で白さの基準や感覚が変化したことで、白い紙の選択肢が無数に増えたが、その白さの違いに殆どの人がよくよく見比べないと気づかないだろう。いや、見比べる機会も殆どないはずだ。このアップデートはひっそりとしたものだが、白の選択肢が増えると生活の体感が大きく変わることがある。夜に読んで欲しい本は、柔らかいクリーム帯びた白い色の本文用紙を選び、朝に読んで欲しい本は目が覚めるような青白い紙でも良いかもしれない。紙の色は光を反射したものを人間が認知するので、周りの環境や時間で色から受ける感覚も違ってくるはずだ。

UMA/design farmの名刺は、NTラシャ・グレー05という紙を使用している。この紙の面白さは、単体でみると限りなく、白のように感じられるところだ。目が試される感覚、想像する余白が残された色、グレイはやはり興味深く、前編にも書いたように、なんでもない色彩であればあるほど、考え、発見するための目を取り戻せるのかもしれないと考えている。

この紙の話だけで、一冊、書けてしまいそうなので、続きはまたどこかの機会としたいが、紙は光を反射し環境と一体となり色を露わにする。スマホのディスプレイは発光し美しい色を再現する。どちらも良さがあるが、色彩と向き合うには、環境に左右される不安定なものこそが、人間の感覚、記憶や体調に寄り添ってくれるように思う。ともしびを想像することを忘れず、サン=テグジュペリのように発見するための目を手に入れられるよう、顔をあげて歩くことをもう一度、始めてみようと背中を押すような体験をデザイナーは色々なところに仕込んでいるはずだ。

記憶に残る小さな風景を散りばめるような、色彩の計画

最後は、これらの経験や考えが、どのように私たちのプロジェクトで色彩について実践、展開されているのか、事例を元に紐解いてみる。前編でも書いたように、小さな頃から団地に住んでいた。そのことについて取材を受けたことがきっかけとなり、団地の色彩計画のプロジェクトに参画することになった。2015年からスタートし関西圏のいくつかの団地群に今も関わっている。

団地は15〜20年のスパンで外壁を塗り替え、修繕が行われる。私たちは、色彩計画をつくるために、前述したようなフィールドワークを何度も繰り返し、敷地周辺の色や既存建築の色だけでなく、すくすくと育った植物たちの色、空を飛ぶ鳥、建設当時からあるであろう朽ちかけたベンチに腰をかけたり、煌々と光る自動販売機を眺めたり。ときには空き家になった室内に入ってベランダから、どのような色があるのか拾い集めていく。そして、その色たちを配色し、計画し、既存建築を塗っていくことで、建築の肌理を新たに生んでいくことを目指すのだ。

しかし、写真を見ていただくとわかるように、使用している色の中で今まで言及してきたグレイは多用していない。色彩計画前の建物を調査すると大きな面でグレイが多用されており、団地全体が暗い印象になっていたのが気になっていた。どちらかというと発見すべきは、団地特有のなんでもない色彩を大切にすることだと考えるようになった。

そこで、フィールドワークで見つけた、なんでもない色彩たちを、色相違いや多色で塗り分けていくことで、記憶に残る小さな風景を散りばめるような計画を目指した。団地は賃貸物件なので、室内までは、色彩計画をすることが出来ない。共有部や外観に小さな風景をいくつもつくることで、毎日が新しい気持ちになれるようなデザイン。団地特有の共用部に生活が溢れ出ていることを肯定できるようなデザイン。そういったことが団地で暮らす人や、そこに遊びにくる人たち、周辺に暮らす人たちにとって、色彩を通して建築だけでなく、そこに住んでいる、そこにいるという記憶の肌理を育めるように思えた。一軒一軒のともしびだけでなく、顔をあげて、団地や街のともしびに目を向け心を通じあえる可能性を開き、近くて遠い誰かへの手紙として受け取ってもらえる日がくると嬉しい。

さて、この長々としたテキスト、サン=テグジュペリへの返信となっただろうか。《人間の土地》をリレー出来ているだろうか。どこか近くて遠いところから私たちにも手紙が返ってくるのだろうか。まだまだ、これからこれから。

原田祐馬(はらだ・ゆうま)

1979年大阪生まれ。UMA / design farm代表。大阪を拠点に文化や福祉、地域に関わるプロジェクトを中心に、グラフィック、空間、展覧会や企画開発などを通して、理念を可視化し新しい体験をつくりだすことを目指している。「ともに考え、ともにつくる」を大切に、対話と実験を繰り返すデザインを実践。グッドデザイン賞審査委員、京都芸術大学空間演出デザイン学科客員教授。愛犬の名前はワカメ。

https://www.instagram.com/umadesignfarm/

「色彩にまつわる設計手法」アーカイブ

- 第3回 原田祐馬・前編「団地、ゲームボーイ、8枚のグレイ、」

- 第2回 藤原徹平・後編「色と建築」

- 第2回 藤原徹平・前編「まずモノクロームから考えてみる」

- 第1回 中山英之・後編「『塗られなかった壁』が生まれるとき」

- 第1回 中山英之・前編「世界から『色』だけを取り出す方法について」

日本ペイント主催の国際学生コンペティション「AYDA2020」について

森田真生・藤原徹平・中山英之が審査する、日本ペイント主催の国際学生コンペティション「AYDA2020」が開催されます。最優秀賞はアジア学生サミットへの招待(旅費滞在費含む)と日本地区審査員とのインターンシップツアーへの招待、賞金30万円が贈られます。登録締切は、2020年11月12日(木)。提出期限は、2020年11月18日(水)とのこと。