SHARE 杉山幸一郎による連載エッセイ “For The Architectural Innocent” 第7回「光の空気層 / 丸い教会」

※このエッセイは、杉山幸一郎個人の見解を記すもので、ピーター・ズントー事務所のオフィシャルブログという位置づけではありません。

光の空気層 / 丸い教会

今回は、Caplutta Sogn Benedetg (以下、聖ベネディクト教会)について綴りたいと思います。

以下の写真はクリックで拡大します

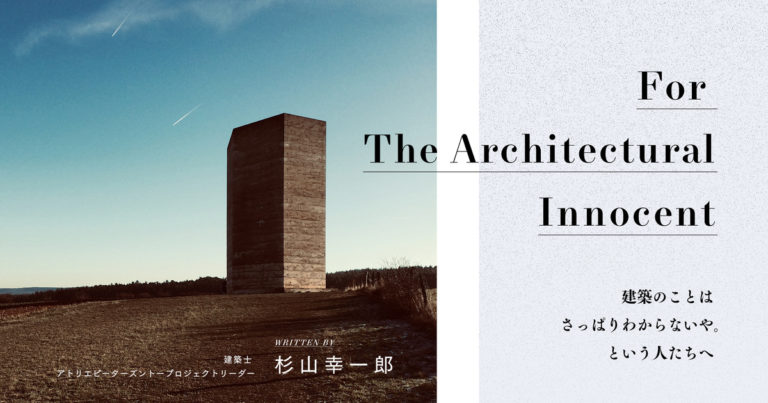

ピーターズントーと聞いて、聖ベネディクト教会を思い浮かべた人は多いのではないでしょうか。これまで紹介してきた木造アトリエ、ローマ遺跡のためのシェルターとともに、彼の出世作としてよく知られているプロジェクトです。

建築雑誌 a+u の臨時増刊号ズントー特集の表紙にもなっている、霧がかかった緩やかな傾斜の上に立ちそびえる教会のモノクロ写真。Hans Danuserという彼の友人でもあるアーティストが撮ったものだと聞いています。この写真によって、教会とズントーの名前が世界に知られていったと言っても過言ではありません。

教会はグラウビュンデン州のクール市から電車で1時間ほど西へ移動したところにあるSumvigt-Cumpadialsという駅から、さらに1時間弱歩いたところにあります。(この駅に停車するには、車内にある停車ボタンを押して意志表示しなければ止まってくれません。注意してくださいね)

この辺りはスイスの公用語の一つ、ロマンシュ語が話されている地域で、電車に揺られている時に、周りからそれらしい言葉での会話が聞こえてくるにつれて、目的地に近づいてきたことに気がつきました。

以下の写真はクリックで拡大します

一度も乗り換えることなく、駅に着きます。駅前であっても特にお店があるわけではなく、乗車したのは僕一人でした。このあたりは山に囲まれ、谷に沿って線路がひかれ、小さな集落がポツポツとあります。目的の教会へは、ここから山の上へ向かって登っていきます。

目の前に広がっている緩やかな斜面の牧草地を横切っていくと、車道に突き当たりました。その道に沿って歩いていくのが一番簡単な行き方です。途中で森の中に入っていくハイキングコースもあるのですが、初めて訪れる際は迷うことのないこの車道を歩いていくことをお勧めします。車道といってもローカルな道なので、車の行き来はそう多くありません。

聖ベネディクト教会については、既に数えきれないメディアが取り上げ、出版もされ、そして多くのことが語られています。それだけに、何か新しい発見はないかと、逆にワクワクしながら向かいました。

以下の写真はクリックで拡大します

教会が建てられたのは1988年。それに先立ってあった古い教会は、天災によって崩れてしまいました。その旧教会跡には、新しい教会から少し手前のところで出会います。

傾斜のある敷地に対して、石造の壁が地面から立ち上がっている。というより、石のヴォリュームが傾斜のある地面に楔のように差し込まれている。そして、石造の壁の上に木造の屋根がかかっていたことが伺えます。

そこからもう少し歩くと、目的の教会が見えてきました。

以下の写真はクリックで拡大します

斜面に立つ教会には、コンクリートでできた数段のステップを登って建物背後からアプローチします。コンクリートのステップと木造の教会は互いに独立したものとしてあり、それを示すかのように入口ドアの手前には小さな隙間があります。

そのアマガエルが小さくジャンプするくらいの間を跨いで、扉を開き、木造の教会に入ります。

以下の写真はクリックで拡大します

中に入るとふんわりと包まれている空間がある。

部屋の輪郭は矩形ではない。

そのレムニスケート曲線を半分にしたような形は、二つの掌で空気を包んでいるかのようです。

以下の写真はクリックで拡大します

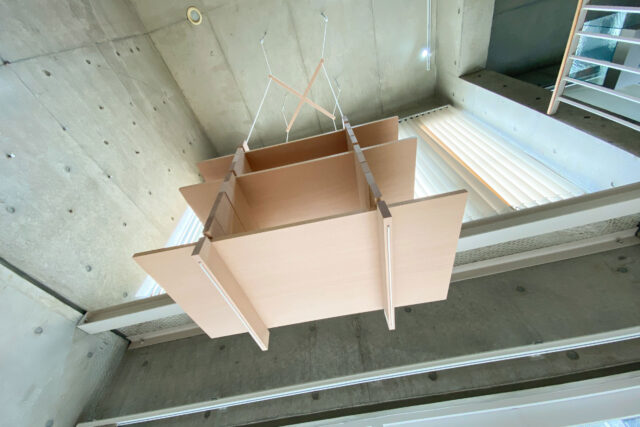

天井を見上げてみると、そこにはよく知られている落ち葉、ボートのような屋根構造があります。上下に走る大きな梁は湾曲していて、左右に走る梁は柱につながっています。

床のフロアリングもこの流れに沿うように貼られ、さらに床下には屋根の構造を鏡写しにしたように大引き(床下の木構造)があります。つまり、葉っぱの木構造は天井と床下、二枚あるのです。

以下の写真はクリックで拡大します

集成材でできた柱に注目してみましょう。

今回初めて気づいたことは、柱がストレートではないという事実です。柱の断面寸法の見付け幅は一定ですが、奥行きに違いがあります。僕の立っている足元では18cmの奥行きがあり、手を伸ばした高さ2メートル20cmくらいのところでは、16cmになっていました。つまり、天井へ近付くに従って細くなっていく、梁と出会うところあたりでは13-14cmくらいになっていると予想できます。

それなりに太い構造柱が約84cmのピッチで連立している割には、空へ向かって軽くなっていくし、よく光が入ってくるなぁと思っていたのですが、なるほどこんな微妙な仕掛けがあるとは思ってもいませんでした。

以下の写真はクリックで拡大します

柱の裏側にも仕掛けがありました。白く塗ってあるのです。

なるほどこれなら、ハイサイドライトが銀色に塗られた壁に当たり、そしてさらに柱の裏側に反射しても、この光沢のある白い色が再び光を周りに拡散してくれます。

この柱の微妙なサイズ変化と、白塗りの効果、そして銀色の壁が部屋を光で包みこんだ空間にしているのです。

以下の写真はクリックで拡大します

その銀色の壁は均一に塗られているのではなく、アーティストが絵を描くように大きめのハケで上下の大きなストロークをもってして描かれている。塗り跡をなるべく無くそうとしてローラー塗りするのではなく、ここでは塗り跡を意図して塗っていることがわかります。

時々ズントーは、素材をステインしたり塗ったりする時に、スキーをするようにして塗れ。と言います。スキーで腕を振るように。。ちまちまと丁寧に塗るのではなく、もっと大胆になって塗れということです。その言葉がそのまま体現された例をここに見ます。

とは言え、その塗り跡は遠くからわかるような目立ったものではありません。

同じ色で重ねて塗られているので、近くに寄ってみてはじめて、ハケ跡、塗りムラが木パネルに付加された新たなテクスチュアを作り上げているのがわかります。

(曲線を作っている壁は、柱割りに合わせて張られたプライウッドによって分割されています)

銀色の壁と柱は、金物によって距離をとって取り付けられています。柱が壁にくっついていると、柱の影が銀色の壁に写ってしまい、今見ている光の空気層を纏っているような、光に包まれた感覚は出ないでしょう。

こうして建築を構成する要素がきちんと仕分けされ、それが最終的にデザインとして理にかなった状態として共存しているのは、ズントーが得意とする設計の方法であると言えます。

自分の持っている感覚でモノを作り上げるのではなく、モノが有している感覚を、そして彼自身のモノに対する感覚を忠実に表現しようとしている。

実は先ほどから床が気になっています。フロアリングも葉っぱのように張られているのですが、どうも床が水平でないように感じる。施工不良というのではない、何か意図してそうなったように。葉脈の一番太い部分(主脈)、つまりこの部屋の中央に向かって、若干身体が押される感じがするのです。

持参したピーターズントー作品集第1巻の図面で調べてみると、なるほど1cmほど床が下がって描かれています。

意図して計画されていたのはわかったけれど、では一体何のため?

部屋の中央にドレイン(排水)があるわけではないので、水勾配というわけでもなさそうです。

賛美歌を歌うときの音響と関係しているのかな。とも思索してみましたが、変化がたった1cmというのもおかしいのではないか。。。

唯一僕がわかっていること、それは、この教会に入っていくと自然と部屋の中央へ足を運んでしまうのです。

屋根の大梁は空間が膨らむように湾曲しています。壁は訪問者を優しく包むように柔らかい曲線を描いていて、銀色に輝く光の空気層をまとっています。

空間を、より一層丸みを帯びて感じることができる。というのが体験して得た事実です。しかし、こんなことってあるのでしょうか?

いや、考えすぎかもしれません(笑)。見つけた小さな謎を頭の中でぐるぐるさせながら、一旦外へ出てみることにしました。

入口の扉は唐松の線材がオーナメントのように取り付けられています。現在のズントーが行うにしてはかなり装飾的です。といっても同じ時期に建てられた木造アトリエの外観を思えば、当時のズントーにはこうしたデザインが常に頭の中にあったのかもしれません。

ふと気になってこの入口の床下を覗いてみると、そこには同じ線材が地表近くまで取り付けられていました。

教会へ訪れる人の多くは、こんなところまで見たりはしないであろうに。。一体なぜ?

以下の写真はクリックで拡大します

コンクリートのステップによって隠れているこの部分が、単に板材で閉じられているのではなく、床上にある扉と同じ仕様になっていることで、実用的に得することはありません。

それでも入口扉の線材は地表まで延長されるべきだ。という考えに至ったことについて、少し考えてみたいと思います。

建物の周りを眺めると、地面の傾斜によって、外観として見えている壁の高さが異なります。

もし入口としてコンクリートのステップがなかったとしたら。。この教会を外から眺める限りでは、どの高さに床が張られているのかを推し量ることはできません。

この教会を理解する上で、仮に次のように考えてみます。

まず、しずくのような平面をもった小さな塔が、傾斜のある地面に突き刺さって存在している。

次に、周りからのアプローチと部屋の高さを考慮して床の高さを決める。

最後に、それに合わせてステップを併設した。

素材を変えていることからもわかるように、ステップと教会は別々のもので、要素としてヒエラルキーに差があります。

想像してみてください。このステップと手すりが、何年後に、何か別のものに取って変わったとしたら。。。

その際、教会のみが立っている状態を想像すれば、外観がどうあるべきかという問いに対する応えはクリアになってきます。床の高さをどこに設定するかという問いの前に、外観は、扉の見え方はどうなっているか。という問いが来るのです。だからこそ、入口の唐松材は地面まであるべきだという回答に至ることができます。

このように、まず独立した建築の要素 (それぞれに要求される寸法、用途、材料や仕上げ、構造的役割などを含めた)をすべて机の上に準備する。そしてはじめて、ペンを取ってそれらを順序づけ、互いに組み合わせながら線を引いていくプロセスは、ズントー建築を理解していく大きな手がかりになると、僕は考えています。

以下の写真はクリックで拡大します

もう一度全体を見回しています。

朝から昼を通して数時間滞在しましたが、部屋は常に光に満ちていました。単に光が入ってくるだけではなく、光の空気が充満している。先に見てきた小さな仕掛けが効いているのは言うまでもありません。

地面から持ち上げられたところに、浮遊するように床が貼られている。

銀色に塗られた壁を持っただけで、とたんに構造材の野暮ったさがなくなって、雰囲気を、その場の空気を変えてしまった。

単にハイサイドライトが効いているとか、葉っぱのような屋根構造が美しいとか、銀色の壁が神秘的だとかいう、単体のものの効果ではない。そこにあるベンチ、司祭が座る椅子、聖杯の入った器など、全てのものがその存在に見合った主張をしながら一緒になってその光の空気を創りあげている。

ふとそれは、それぞれのポジションで役割をこなす球技スポーツのチームプレーのように思えてきました。

もしかしたら、僕がはじめに話していた建築要素のヒエラルキーというのは、あってないようなもの。

いわばチームのキャプテン、副キャプテンと他のチームメイトのように、皆それぞれに得意分野があって、それぞれの役割を最大限にこなしている。そこには、誰が、どのポジションが一番重要であるかという話は上がってこない。

それが建築の話になると、骨組みである構造材が一番重要であるとも言えるのだけれど、実際に訪問者が目にするところでは、銀色の壁が一番重要であったりする。

つまり、要素間に役割の違いがあるだけで、ヒエラルキーは存在していない。

三角形に階層化されているのではなく、すべてが一つの丸の中にある。

そして、最終的にはすべての要素が一緒くたになって、空間を、建築を作り上げている。

そう考えると、なんだか建築というものが、少し違って見えてきました。

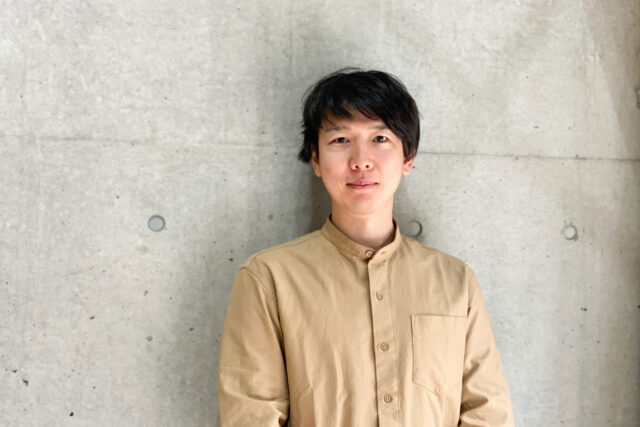

杉山幸一郎

日本大学高宮研究室、東京藝術大学大学院北川原研究室にて建築を学び、在学中にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ピーターメルクリ スタジオ)に留学。大学院修了後、建築家として活動する。

2014年文化庁新進芸術家海外研修制度によりアトリエ ピーターズントー アンド パートナーにて研修、2015年から同アトリエ勤務。

2016年から同アトリエのワークショップチーフ、2017年からプロジェクトリーダー。

世の中に満ち溢れているけれどなかなか気づくことができないものを見落とさないように、感受性の幅を広げようと日々努力しています。

駒込にあるギャラリー&編集事務所「ときの忘れもの」のブログにも、毎月10日に連載エッセイを綴っています。興味が湧いた方は合わせてご覧になってください。

■本エッセイのその他の回はこちら