SHARE 杉山幸一郎による連載エッセイ “For The Architectural Innocent” 第10回「石の編みもの / 浮かび上がるカタチ」

※このエッセイは、杉山幸一郎個人の見解を記すもので、ピーター・ズントー事務所のオフィシャルブログという位置づけではありません。

石の編みもの / 浮かび上がるカタチ

約2年間続いたこの連載も、今回の第10回で最終回になります。

第1回はノルウェーの最北端に位置する«魔女裁判で犠牲になった人たちの記念館»から始まりました。あの建築はアクセスが容易ではなく、オスロから飛行機で、そして空港から更に250kmドライブしてようやくたどり着いた建築でした。

ズントー建築の中でも最も興味をそそる建築であると同時に、最もアクセスしづらい建築と言えるかもしれません。写真で見たことはあっても、実際にどんな感じなのかわからない。という人が多かったのではないでしょうか。

その後ノルウェー、ドイツ、オーストリアにスイスと、ズントー建築とそのエッセンスを、できるだけ明快な言い回しで解説してきたつもりです。。が、どうでしたでしょうか?

全ての回を楽しみに読んでくださった方、今回たまたま見かけて読んでくださっている方、2年間の連載、どうもありがとうございました。

この後、秋からは別のテーマで、新しく連載を始める予定でいます。

以下の写真はクリックで拡大します

今回は最終回に相応しく、«テルメヴァルス(Therme Vals) »について綴ろうと思います。

ズントーが設計したプロジェクトのなかでもとりわけ広く知られ、建築・デザイン関係者に限らず、多くの人がこの温泉施設を訪れています。

誰でも入ることができるし(とはいえゲスト入館料がCHF80.-、約1万円と高価なのですが)、隣接したホテルで宿泊もできます。安藤忠雄さんや隈研吾さんのデザインした宿泊室もあるため、建築旅行の目的地にはぴったりです。アルプスも、スイス建築も愉しめる場所。

ヴァルス(Vals)はチューリッヒから約2時間半のところに位置しています。綺麗な川が流れている谷間の村で、ミネラルウォーターの“VALSER”の産地としても有名です。

村の規模は小さいながらも(人口約1000人)、30度の源泉があり、また近くのツェルヴライラ(Zervreila)という村の跡にダムが建てられたため、水力発電によって裕福になりました。

そんな背景もあって、この村に温泉施設が建てられるようになったというわけです(後に同村出身の実業家が買い取り、7132としてリニューアルします。7132はこの村の郵便番号です)。

チューリッヒからクール(Chur)を経由して、イランツ(Ilanz)まで電車で行き、そこからバスに乗り換えてさらに向かいます。

都会から十分に離れた谷間にある小さな村。

ここにヴァルスの温泉施設が建てられたのは1996年。

スイスへ来る前には、ピーター・ズントーと聞けばテルメヴァルス、アトモスフィア、そして素材といったキーワードが頭に浮かんでいました。この建築はズントーが設計した中でも、とても明確に彼の建築、空間への考え方が反映されています。前回(第9回の記事)で紹介した老人ホームでの考え方が、さらにシャープに深く発展されたプロジェクトだと僕は思っています。そして後にコロンバ美術館(第3回の記事)へと展開されていくのです。

«建築を訪れること»

同じ温泉施設でも、日本の温泉と、スイスのテルメは別物です。

まずお湯の温度が違います。

個人的には日本の銭湯で45度近い湯船に浸かるのが好きなのですが、ヴァルスの温泉施設にある湯船の最高温度は42度表記。実際には、冬だと40度くらいに感じます。

雪が降っている真冬の夜に訪れた時にはあまりにも寒くて、建築内の一番暖かな湯船の部屋でほとんどの時間を過ごした記憶があります。

外の浴槽温度は僕にとっては十分でなかったし、村のちびっこが雪玉を湯船に投げ込んで遊んでいて戦場と化していて、建築観賞どころではありませんでした。

建築体験というのは思い返すと不思議なもの。

当たり前のことかもしれないけれど、空間やカタチ、そして素材の話をする以前に、今日は天気が良くて心地よいとか、体調がすこぶる良いとか、または気の合う友人と訪れているといった、一見建築デザインとは全く関係ないであろう自分の身の回りのコンディションで、印象が驚くほどに変わってきてしまうものなのです。

仮に世の中に素晴らしい建築と、そうでない建築があるとすれば、その良し悪しの判断をすぐに下さず、何度か違った時期に訪れてみるのが良いと、その時に思いました。

建築の大切な部分を理解するには、自分が準備できていて、リラックスしていることが大切。そうして初めてemotinal responce (感情的な訴えかけ)を感じることができるのだと思っています。

建築には、頭を使って論理的に理解し納得させられる側面もあります。その理解は大抵、少し時間が経った後に、噛み締めるように理解していくことであって、その場で即座に胸の奥まで掴まれてしまうような、説明不要の納得とは種類が違う。。

では、具体的に温泉施設をズントーのモノグラフィを振り返りながら見ていきましょう。

«石と水の戯れ»

既存ホテルの増築と、かつて地域の浴場があったところに、新しく温泉施設を作ろうとこのプロジェクト(コンペティション)が始まったのは、1986年でした。

ズントーが初めから意識していたのは、ヴァルスの水、そして石です。幸運にも、その両方のエレメントはこの地域にふんだんにありました。

以下の写真はクリックで拡大します

ヴァルスの温泉施設ではこの建築から数キロ離れたところにある石切場で採れたGneis(片麻岩)、が約6万枚分使われています。この石はその性質上スライスしやすく、小さなサイズに切り出して運ぶことができました。

そのダイナミックな現れ方は、Zerveilaのダムに影響を受けていると聞いています。

ダム内部の教会のような美しい空間。

モノリティック(一枚岩的な)ヴォリュームの塊が水の上から現れているその姿。

この写真を眺めていると、大きな温泉施設のように見えなくもない(笑)。

設計のアイデア、建築のコンセプトをチーム内外で共有するときに、言葉だけではうまく伝わらないことがあります。それは何より、話している自身でさえも明確にわかっていない事柄を、それでも共有しようと試みているからです。

そんな時に、既に存在している建築とその図面、ないし絵画や写真などの視覚的イメージを持ち出すと、考えを共有しやすくなることがあります。もちろん、「自分の考えていること=目の前で参照している写真」というような100%ドンピシャで対応しているものなどありません。

そうしたリファレンスを用いながら、自分たちでも気づかなかった、しかし自分たちが求めていたエッセンスを糧に設計を進めていく。

設計作業はチームプレーです。チーム内の密なコミュニケーションがなければプロジェクトは進んでいきません。

ズントーは、例えばいくつかのヴァリエーションの中で迷っていることがあると、スタッフ全員を呼び出して、他のプロジェクトチームにもプロジェクトを説明し、投票をすることがあります。

どれが良いと思うか。

その後、どうして良いと思ったのかを質問することがありますが、あまり重要でないような気もするのです。ズントーが言うには、「人が考えを巡らせる前に答えた時には感覚的な決断をするけれど、考える時間があって『こうこうこうだからこれが良いと思う』と言おうとすると、途端に論理的な決断になる。」

ロジックで設計を組み立てていった後、最後に迷って決断するときには、「頭ではなく、腹で決める」と言います。

«小さな単位の集積»

小さな単位を集めて、大きなマッスをつくる。この手法は隣村ライス(Leis)にある週末住宅(第5回の記事を参考)にも見られます。カラマツの無垢材が積まれて構造体になり、建物ができている。

もう一つ思い出したのが、ギザのピラミッドです。石切場から(比較的小さく)切り出した矩形の石を積み上げて、四角錐の大きな石の塊を作っている。運びやすい大きさにしているし、小さな単位の積み上げ方によって内部空間を作ることができます。

同じ印象をこの温泉施設からも受けました。

石切場から小さく切り出した石を運んでくる。そして石の積み上げ方はヴォリュームの角の部分だけ図面で明確に指定されています。3つの高さ(31mm, 47mm, 63mm)があり、それぞれの間のモルタルは3mm。それらを足してできる15cmがモジュールとなり、階段を含めた段差はこの15cm単位を基準に計画されています。

ヴォリュームの角と角の間の部分には設計者からの指定なく、現場の職人が長さを決めて配置されたそうです。

そうして水平方向に広がるラインに従いつつ、垂直方向に積まれた石は、ズントー自身がインタビュー*1で答えているように、まるで編み物のようにスタックされていきます。それが全体として大きな石の塊を作り上げている。

それはまさに石切場で石が「石層」をつくり出しているのと同じです。

大きなものから小さな単位を取り出し、その小さな単位を再び積み上げることで、大きなマッスを作る。すると、近くで見た時と遠くで見た時の、二つの異なる印象をつくることができる。

«素材を信じること»

このプロジェクトの設計初期段階では、数種類の石を用いる予定だったと聞きます。

しかし、最後にはこの地元産ヴァルスの石のみで建築を作ろう。と。

同じ石でも切る場所、切り方によって、そして石表面の仕上げ方によって異なった様相を表す。つまりある時点からズントーは素材を信じることにした。結果、ヴァルスの温泉施設は一つの石のみでできたものになった。

この「マテリアルを信じることにした」というのが、ズントー建築の真髄です。

完成した建築を見ると、石と水、ほぼそれだけ。そこにほんの少し真鍮の手すりや扉がアクセントとして存在するのみ。

スライスされた石が積まれ、それを片枠としてコンクリートを流し込む。そうやってマッシブで大きな石ができています。素材の内容は変えずに、それを別の形にしている。

«石のテーブル»

断面図を見てみましょう。

以下の写真はクリックで拡大します

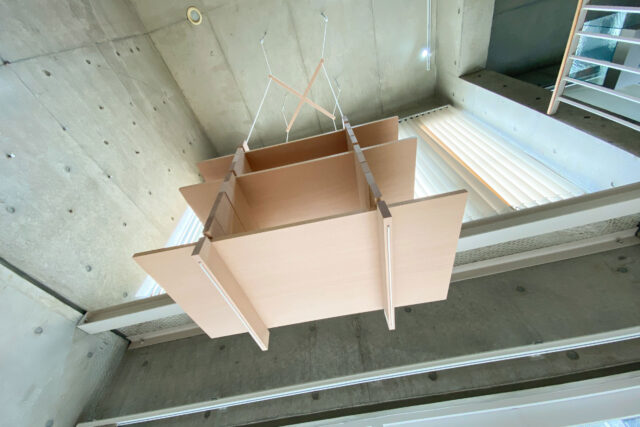

構造はズントーが石のテーブルと名付けているユニットを単位として、それぞれが屋根のスリットを境に独立しています。

石でできたヴォリュームがあって、空間が内包されている。それが足となり、屋根がテーブルトップとなって一つのユニットを作っている。このテーブルがいくつか隣り合わせに配置されることで、一つの大きな建築になっているのです。

スリットの上にはガラスが載っていて、内外の環境を分けると同時に直接光を室内に呼び込みます。この光が、小さな石からできた壁に当たると、石のテクスチュアが引き立つのです。

«蛇行するブロック»

ヴァルスの平面図を見てみましょう。

以下の写真はクリックで拡大します

四角いヴォリュームの外観は、実は小さなヴォリュームが組み合わさったパズルのようにできています。一見迷路のように見えるプランも、実は単純なものの組み合わせです。この空間はMäander(蛇行)する空間と名づけられ、小さなヴォリューム(機能が内包された)の間を訪問者は行き来することになります。

たくさんの石、たくさんの水。

それらを互いにうまくアレンジしながらプロポーションを変えること。

その間を泳いでいく人。

建築を作ること、それはファサードやカタチを作ることだと思っていました。

ズントー事務所では、カタチからデザインすることは極力さけながら設計スタディを進めていきます。便宜上、プロジェクトに仮のカタチを与えることがあっても、そこに強い意味や意思を与えているわけではありません。

建築家は、最終的にはカタチを作ることには代わりないけれど、その自分のカタチをどこで意識し始めて表すのか。設計段階のどこで出てくるのかは人それぞれです。

ズントーの場合、カタチはできるだけ作らない。登場するのは設計段階のかなり最後の方です。

ようやく現れたカタチも、意思のある線で描かれたものではありません。

建物の内部空間、必要機能、面積、そして構造ルールから押し出されたようにして生まれてきたいくつかのヴォリュームに、素材がそう振る舞いたいと思えるそのままに現れた形態、構法によって空間化されていきます。まるで副産物のようなカタチは、設計全体を見回したのちに最後に微調整されていく。

ここではじめてズントー建築のカタチと呼べるものが生まれてきます。

創出されたというよりは、あったものを調整してできあがったカタチ。

«目の前にあるものを違ったカタチで見せる»

石に水が浸かると、濡れて色が濃くなります。そして乾けば薄くなる。

そんな当たり前のことで、同じ色の同じ石が違った様相を見せます。

身の回りの、その場所の周りで手に入るもの、見つけることができる風景の中で建築をつくっていく。ヴァルスの石も、水も特別なモノであると同時に、そこに住んでいる人にとっては日常的にあるものです。

既にそこにあるものを見つけて、違った見え方で表し直す。

それこそが、ズントーが建築に込める、場所に対する答えなのだと僕は考えています。

*1『Peter Zumthor spricht über seine Arbeit- eine biografische Collage』

参考文献

『Peter Zumthor Therme Vals, 2007 Scheidegger & Spiess』

『PETER ZUMTHOR 1985–2013 Bauten Und Projekte Band 2』

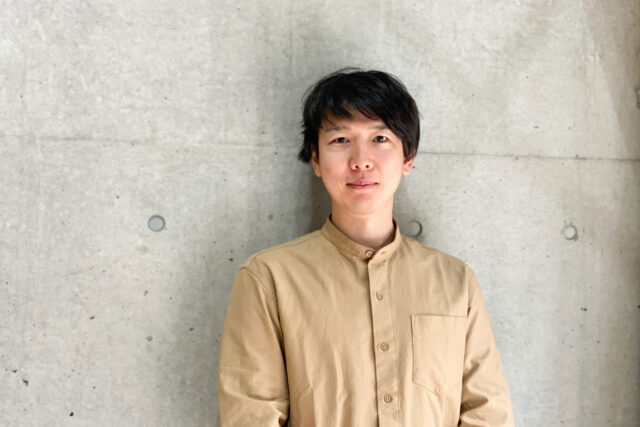

杉山幸一郎

日本大学高宮研究室、東京藝術大学大学院北川原研究室にて建築を学び、在学中にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ピーターメルクリ スタジオ)に留学。大学院修了後、建築家として活動する。

2014年文化庁新進芸術家海外研修制度によりアトリエ ピーターズントー アンド パートナーにて研修、2015年から同アトリエ勤務。

2016年から同アトリエのワークショップチーフ、2017年からプロジェクトリーダー。

世の中に満ち溢れているけれどなかなか気づくことができないものを見落とさないように、感受性の幅を広げようと日々努力しています。

駒込にあるギャラリー&編集事務所「ときの忘れもの」のブログにも、毎月10日に連載エッセイを綴っています。興味が湧いた方は合わせてご覧になってください。

■本エッセイのその他の回はこちら