ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

松本秀樹+松田擁坪 / ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングが設計した、千葉市の福祉施設「エルピザの里」です。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包しています。

千葉県千葉市に建てられた知的障害者支援施設である。

現在、障害のある人が地域の中で暮らせる様、住宅規模のグループホームの整備が進んでいる。しかし重度の知的障害や高齢化によってグループホームでの生活が困難な人々が存在しており、そういった人々の地域の中での生活をいかに支えるかが地域社会の課題の一つとなっている。

また、そういった障害者と地域社会との関係性を拒むかの様に、これまでの知的障害者支援施設は、障害者側の視点(生涯を過ごす場所)ではなく管理者の視点(監視下に置きやすい場所)での施設作りが多く、病院然とした硬いRC造等で隔離され、近隣地域に対して環境も空間も閉ざされた場所性を持たない孤立した施設がほとんどであった。

本施設は生涯の住まう場所として、家庭的な生活の場作りを目指した。また地域環境に馴染む様に幾つかの分節した木造施設によって村の中の集落のよう計画した。

地域との繋がりがより効果的な施設となる様、施設内には障害の有無に関わらず地域の人々にも開放する交流ホールを設けた。

このホールは単に集団活動のための大きな空間としてだけではなく、表玄関側であるアプローチに面する場所にこの交流ホールを設置し、アプローチ側にも開放可能なこの空間を起点として、アプローチ空間の溜まりとの繋がり、中庭との繋がり、リビングや縁側廊下へのつながりと、それらが一つに繋がる空間を作ることで地域社会とのコミュニティを創出するハブとなる役割を持っている。

本施設では、運営側のソフト面と建築側のハード面が融合し、多様なイベントが創出される環境を作ることで、重度の障害のある人々でも地域社会への繋がりの中で生活できる場となるだけでなく、地域で暮らす人々の障害への理解の醸成や共生を体現できる拠点作りとなり、今後のインクルーシブな地域社会構築とともに、これら活動や建築が他地域の同様の施設を抱える地域への広がりを作り、新しい地域環境の構築を目指している。

以下の写真はクリックで拡大します

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

ゼロ・アーキテクツ プラス コンサルティングによる、千葉市の福祉施設「エルピザの里」。知的障がい者支援施設で、管理者視点でなく障がい者側の視点で家庭的な生活の場作りを目指し計画、多様な場を用意し其々の状況に寄り添える環境に加えて地域社会との繋がりを生む空間も内包 photo©Tetsuya Matsuda / Photoworks

以下、建築家によるテキストです。

障害者の自由と社会との繋がりを創る、開かれた施設を目指して

生涯の「家」を創る

千葉県千葉市に建てられた知的障害者支援施設である。

現在、障害のある人が地域の中で暮らせる様、住宅規模のグループホームの整備が進んでいる。しかし重度の知的障害や高齢化によってグループホームでの生活が困難な人々が存在しており、そういった人々の地域の中での生活をいかに支えるかが地域社会の課題の一つとなっている。

また、そういった障害者と地域社会との関係性を拒むかの様に、これまでの知的障害者支援施設は、障害者側の視点(生涯を過ごす場所)ではなく管理者の視点(監視下に置きやすい場所)での施設作りが多く、病院然とした硬いRC造等で隔離され、近隣地域に対して環境も空間も閉ざされた場所性を持たない孤立した施設がほとんどであった。

本施設は生涯の住まう場所として、家庭的な生活の場作りを目指した。また地域環境に馴染む様に幾つかの分節した木造施設によって村の中の集落のよう計画した。

地域との繋がりを創る

地域との繋がりがより効果的な施設となる様、施設内には障害の有無に関わらず地域の人々にも開放する交流ホールを設けた。

このホールは単に集団活動のための大きな空間としてだけではなく、表玄関側であるアプローチに面する場所にこの交流ホールを設置し、アプローチ側にも開放可能なこの空間を起点として、アプローチ空間の溜まりとの繋がり、中庭との繋がり、リビングや縁側廊下へのつながりと、それらが一つに繋がる空間を作ることで地域社会とのコミュニティを創出するハブとなる役割を持っている。

本施設では、運営側のソフト面と建築側のハード面が融合し、多様なイベントが創出される環境を作ることで、重度の障害のある人々でも地域社会への繋がりの中で生活できる場となるだけでなく、地域で暮らす人々の障害への理解の醸成や共生を体現できる拠点作りとなり、今後のインクルーシブな地域社会構築とともに、これら活動や建築が他地域の同様の施設を抱える地域への広がりを作り、新しい地域環境の構築を目指している。

廊下+αの空間が活動の自由と移動の循環性を生み出す「縁側廊下」

これまでの施設では入所者60人、通所者20人が同じ空間で同じ行動をする環境となっており、居室以外で単独になれる環境が少なく、心理的ストレスを受けやすい環境であった。合わせて、常に密集した中での集団行動によって自由な活動範囲が制限される環境にあった。

また、免疫力の弱い障害者たちは感染症などでクラスターが起きやすく、感染病が発生してしまうと、何日も居室に篭らざるをえない生活環境となっていることも、これまでの施設の問題点でもあった。

今回の計画では通所20人の1ユニット、入所60人を5ユニットに分け、ユニット毎に居室、リビングダイニング、浴室、トイレなどの環境を整えた。グラウンドを囲うように配された「縁側廊下」と呼んでいるリング状の廊下+αの空間を軸として、6つのユニットをこの「縁側廊下」に繋ぐ、ユニットケア方式とした。これによって、小単位に分けることでの集団生活による環境のストレスを緩和し、それぞれが好きな場所で自由に過ごすことができる「家」となる環境を構築することが可能となった。

各ユニット毎で感染症対応の隔離が可能となっており、感染の拡大のリスクを最小限に抑える事が可能な、より個人個人の安全性の高い施設にも対応している。

精神安定性の維持を可能とする空間・素材・光

これまでの障害者施設は、管理者の管理のしやすさからの施設造りが優先されてきたこともあり、そこで過ごす障害者にとっては、窮屈な空間、常に集団での行動を強いられる環境、自由に行動ができない行動制限と選択肢のなさ等、様々な要因から、常に強いストレスが与えられていたと予測される。そういった精神的不安定さが自傷・破損行為を多々発生させている状況であった。また、これが繰り返されることで悪循環が生まれ、管理者はより、拘束する環境を作ろうとする結果となっていた。

我々は、障害者の精神的安定性が確保された、穏やかに過ごすことのできる環境を作ることで、自傷・破損行為は減るのではないかという仮説を立て、施主と議論を重ね、そのための空間作りを行うための3つの要素を掲げることとした。

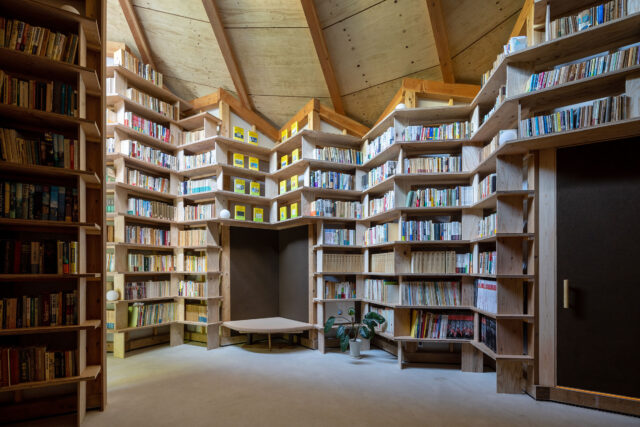

1. 人が落ち着くことのできる材料(木造・木質構造の採用)

本計画は大規模な障害者支援施設としては国内で初めての木造建築として計画した。

躯体の芯からくる温かみや優しさを感じ取れる空間(構造)とすること、また、木が持つ実質上の効果「癒しの効果・調湿効果・抗菌作用」等で、これまでやむなしと考えていた負の行為、感染病発症リスクが改善されることを期待した。また今後、竣工後の状況をモニタリングし、同様の施設にもその効果を積極的に発信していくことも含めてサスティナブル建築物等先導事業(木造先導型)にも申請を行い、採択に至っている。

2. 障害者それぞれの違う思考状況に寄り添える空間(多様な居場所の提供)

その日その日によってそれぞれの障害者の心理状況は可変していく。その中で、一律の環境、単調な環境を作るのではなく、心理状況に合わせて自分自身でセレクトして過ごせる場所造りを行った。

リビングダイニングには、キッチン、テーブル・イス、ソファや畳のゾーンを作り、多様な過ごし方が可能な空間を作り、リビングの天井の高い開放的な空間と対比して、縁側廊下は、天井高さを極力低く設定し、ヒューマンスケールを与えながら、場所によって通路幅にも可変を持たせ、洞窟のように暗い場所、オープンテラスのように明るい場所、天井から一点の光だけが降り注ぐ、真白の場所などを提供し、自由に移動できる縁側廊下の中で、日々移動しながら、好みの場所で過ごせるようにした。

また、これまでの施設では、管理者なしで屋外に自由に出入りすることは管理上安全上不可能であったが、縁側廊下に囲まれた安全なグラウンド、ユニット間に存在する小さな中庭などに、障害者は自由に行き来できる環境を作り、障害者自身に更なる選択の自由を与えることを可能にした。合わせて、最大2.3mの高低差がある敷地であるが、自由な行動を抑制しないため、障害者が日常利用するゾーンについては全て平屋とし、段差のないフラットな床面で構成している。

3. 精神的心理的・自律神経に負荷をかけない光・風環境(安定した概日リズムの提供)

知的障害者支援施設として、光環境が利用者に与える心理的影響を改善すべく、照明計画を行なった。本施設の利用者は施設内で生活する時間が長いため、自然光を最大に生かしながら室内の光環境にも調光調色を取り入れサーカディアンリズムに則った心地よい変化を用いることで人の心と体に優しく心地よく暮らせる光を目指した。

改善前は、利用者の1日の行動は時間ごとに区切られ変化するにも関わらず、照明はほぼ一定で ワークショップ時から食事をする時、寝る直前まで一定の光環境だった。調光調色が可能となった今は朝起きてから寝るまでの心地よい変化がスケジュール設定によって自動で行われることで、人がそもそも持っている生活のリズムを守り、多忙な職員の負荷も軽減した。

人の心に寄り添う役割として計画したヒューマンスケールの照明器具(ペンダントライト・ブラケットライト・ランタン)も、利用者の破壊行動の対象になる可能性がある中で、可能な限り安全で手の届かない配慮を行いながら、職員との協議の上で実現している。

本施設は単に調光調色を取り入れるだけでなく、今後も光と利用者の良好な関係を継続的にモニタリングする実験的施設として、また、今後の障害者施設のためのパイロットモデルとして先導的な活動を行っていく。また、温熱環境についても、極力自然の風を利用した温熱空間とし、体に負荷の強い人工的な空調の風を浴びない環境とした。

ユニット間の建物の高さを極力抑えることで、中庭まで自然な風が吹き流れてくる環境とし、特に中間期は、外部からの新鮮な風が縁側からリビングに入り、ハイサイドライトの窓から熱気を排出する計画として、自然環境を享受できる計画とした。床にはオンドル式のチャンバーを設けることで柔らかい風と床全体が温められたり冷やされたりしながら優しい温度をフローリングを伝って感じることができる計画とした。

今後の運用を通じて、地域との積極的な交流を生み出すことで、障害者への理解が深まり、すべての人々がフラットな価値観で過ごすことができるハブとなることを期待している。

■建築概要

施主:社会福祉法人 清輝会

所在地:千葉県千葉市

設計・監理:0・A+C

構造:NCU

設備:T・S・G

ライティングデザイン:内原智史デザイン事務所

アドバイザー:東京電機大学 古賀政好

施工:輝建設

構造:木造、一部RC造

敷地面積:9,291.48m2

延床面積:3,116.43m2

竣工年月:2021年12月16日

竣工写真:Tetsuya Matsuda / Photoworks