SHARE 服部大祐による連載エッセイ“Territory of Imagination” 第3回「ベルギーのコンペティション事情」

ベルギーのコンペティション事情

昨年(2021年)、久しぶりにコンペに勝利しました。

ベルギーで行われた新しいケアホームの在り方を問うコンペで、提示した核となるアイデアをベースに、段階的に2000m²・3300m²・900m²の施設を3つの異なる街に建てて行く計画です。3棟合計すると、Schenk Hattoriが関わるプロジェクトとしてはこれまでで最も大規模なものになるので、ベルギーチーム・日本チーム一丸となって気合を入れて進めていこうと思っています。

以下の写真はクリックで拡大します

Schenk Hattoriでは、進行中の案件を進める傍ら、出来る限り積極的にコンペ(プロポ含む)に参加するようにしています。数えてみると、これまでにベルギーで13、日本で10、スイスで5、合計で28個のコンペに参加してきました。2014年の設立以来、年に3-4個はやっている計算になるので、ほとんど常時コンペをやっているような状態です。単純に他の事務所よりも時間に余裕があるだけかも知れませんが、ウチのような小規模の事務所でこれだけコンスタントにコンペに取り組んでいるのは稀ではないかと思います。

建築コンペでは国が違えば制度や選考基準が異なり、求められる提案内容やプレゼン手法にも違いが現れます。それは、サッカーにおいて、リーグやチームが違えばそれぞれに求められるスタイルやプレーが異なるようなものだと言えます。そういった違いによるものか、単なる実力不足かはさておき、僕らは日本とスイスでは未勝利のため、第3回目となる今回のエッセイでは、ベルギーのコンペ事情について書いてみたいと思います。

Bouwmeester制度

ベルギーでは一定規模以上の公共建築案件はオープンコンペを行い、3−5組の提案を求めなければならないことが法律で定められています。ただ、以前は法律によってコンペの開催を義務付けていても実際のコンペ実施体制が未整備という状態が長く続いていました。それにより、コンペを経て建築は建つけれど、その質の向上にはなかなか結びつかない、という状況がありました。

パートナーのスティーブンに聞くと、ベルギーは元々セルフビルド文化が根強い国なので、そもそも建築家の存在意義を理解していない層が多いことも、そういった状況に拍車を掛けていた要因だとのことでした。

このままでは良くない、と取り入れられたのがBouwmeester(英語:Master Builder)という制度です。現在ベルギーの建築業界で周知されているこの仕組みは、元々19世紀にオランダで用いられていたRijksbouwmeester(英語:Master Builder of Kingdom)というものを基にしています。

この制度では、実務をよく知る建築家が5年の任期でBouwmeesterに選ばれます。地域政府(ベルギーは地域と言語で区分されたややこしい連邦制)や自治体が任命者になるので、「フランダース地域の主任建築家」、「アントワープの主任建築家」といった具合です。選ばれたBouwmeesterは基本理念として、任命組織の良き相談役としてコンペ・建築賞・公共案件の舵取り役を担い、建築文化の発展に貢献することとなっています。

1999年にフランダース地域(オランダ語圏)で初めてこの制度が採用されて以降、2000年アントワープ、2003年ワロン地域(フランス語、一部ドイツ語圏)、2009年ブリュッセル首都圏地域(オランダ語、フランス語併用)、2013年シャルルロワ、2017年ゲントというように、主な地域と主要都市で次々とBouwmeester制度が採用されるようになりました。

Bouwmeester制度は、必ずしも全ての地域・都市で理念通りうまく機能しているわけではありませんが、ここでは制度が最もうまく機能しているフランダース地域のコンペの枠組み「Open Call」について見ていくこととします。

Open Callの仕組み

フランダース地域はいち早くBouwmeester制度を取り入れ、1999年、その制度導入と同時に彼ら独自のコンペの枠組みを作りました。Open Callと呼ばれるその枠組みでは、年に2度、様々なコンペの公募が行われます。学校・美術館・市庁舎など大小様々の建築や、郊外再開発・旧軍事施設再整備といった都市計画的なものまで、そこに集められる案件のプログラムやスケールは多岐に渡ります。それら全ての案件は、彼らのウェブサイト上で公募内容から審査結果、そしてその後のプロジェクトの進行まで網羅的に確認する事ができます。

以下の写真はクリックで拡大します

Bouwmeesterは、Open Callに公共案件を持ち込んでくるクライアントと共に、各コンペの要項整理・実施・選考までを担い、アドバイザーとしての立場でコンペ後のプロジェクト進行のサポートも行います。つまり、プロセスを円滑に進め、プロジェクトの質を担保するためにクライアントと設計者の橋渡しをする役割を担っています。ちょうど日本のコンペシーンで、くまもとアートポリスがコミッショナーを指名し運営されている状況を想像すると分かりやすいかと思います。

応募にあたり実績による制約は無く、ヨーロッパの建築資格を有する設計事務所なら基本的に誰でも参加することができます。審査は一次の書類審査、二次の設計提案という2段階方式となっています。

Open Call 一次選考(書類審査)

一次は経歴書・ポートフォリオ・チーム体制・動機書等による書類審査になっています。

門戸が広いため、案件ごとの応募総数はおおよそ100組程度になります。その中から二次に進む3~5組程度が選ばれることになるので、それなりに競争率は高いです。しかし、選考の特徴を掴み、自分たちが選ばれる可能性の高い案件を絞り込めれば、二次に進むチャンスを上げることは可能です。

これまでの僕らの実感としては、経歴書とチーム体制が選考結果の明暗を分ける大きな要因となっているようです。

簡単に言うと、経歴書によって審査員を惹き付け、チーム体制によって案件に対する自分たちの適正を表現する、といった感じでしょうか。経歴書というと、日本の多くのプロポーザル同様に実績の有無が明暗を分けるように思われるのではないでしょうか。しかし、この仕組みで、審査側が選考の際に重要としているのは、二次に進むチームのバランスなのです。

例えば、僕らが初めて一次選考を通過した小学校案件の場合で見てみます。その時は3組が二次選考に進みましたが、その内訳は分かりやすく「フランダース地域での実績豊富な中堅事務所」、「学校建築のエキスパート」、そして僕ら「インターナショナルな若手事務所」というような構成となっていました。

明確な基準が示されているわけでは無いのですが、他の選考の場合を見ても、多くの案件で「ジョーカー枠」と呼ばれる若手事務所や国外事務所が1組は入るようになっています。よその国の例を見ると、スイスの二段回審査コンペなどでは「設立5年以内の若手事務所を最低1組は二次に残す」という事が要項に記載されている場合がありますし、ヨーロッパではこのジョーカー枠の考え方が割と一般的なのかも知れません。

僕らのチーム体制についても少し説明します。日本のプロポ同様に意匠設計事務所が中心となって構成されているのですが、基本的に毎回組む固定メンバー(意匠・構造・ランドスケープ・環境コンサルタント)と、案件に合わせて適宜声を掛けるスポットメンバー(協働意匠・設備・モニュメントケア)で、案件ごとに毎回チームをつくります。

ユニークな固定メンバーによるアイデアの質の担保と、案件への専門性を有するスポットメンバーによる実行性の担保を両立する、といった感じです。

チームの核となる意匠事務所に関しては、近年は特に協働体制が好まれる傾向にあります。要因としては、ベルギーには日本の組織設計のような大規模事務所は無く、小規模事務所同士でリスク分散する必要があることや、「個から生まれる独創的な設計」よりも「コレクティブな体制から生まれる安心感のある設計」が支持される傾向にあることなどが挙げられます。

以下の写真はクリックで拡大します

僕らの場合も、案件の規模にもよりますが基本的にはより実務経験のある事務所と協働体制を組んでコンペに挑みます。ただ、そうすることで選考を勝ち抜くチャンスが増える一方、単独で設計する際と比べて意匠的な決定がスムーズに進むとは限りません。一長一短ではあるし、なかなか判断が難しい所だな、というのは常々感じています。

以上のように選考の特徴を掴んでいれば、自分たちがどういう枠を狙うべきか、という戦略を立てることが出来ます。僕ら自身、やみくもに応募していた最初の2年間は全く書類選考を通ることが出来ませんでしたが、そういった特徴を理解して以降は、コンスタントに書類選考を通るようになりました。

Open Call二次選考(設計競技)

書類選考を通過すると、いよいよ二次選考に進むことになります。

二次はいわゆる設計競技で、およそ2・3ヶ月を使って提案を準備します。体力のない若手事務所にとって有難いことに、二次まで進むと提案の提出さえ行えば一定の参加報酬が支払われます。

案件の規模にもよりますが、総工費数億円程度の小規模建築案件でも100-150万円くらいは支払われるので、コンペ作業にかかる実費分のコストは問題なく支払うことが出来ます。総工費数十億円程度の大規模案件になると1000万円くらいのフィーが支払われるので、複数の小規模事務所で協働体制を組み、作業スペースや機材のレンタルなど、余裕を持って必要なものを整えることが可能です。

二次選考の提出物は、提案内容をA3サイズでおおよそ20ページ程度の冊子にまとめたものです。その上で、後日全てのチームがBouwmeesterとクライアントによって構成された審査員に対し、プレゼンテーションを行います。

提案に求められる内容は、当然案件やクライアント、さらにはBouwmeesterによっても様々ですが、最近の傾向として、持続可能性に関する要求が目に見えて高まっています。日本に比べるとヨーロッパの建築の方が環境への配慮について基準が厳しいのは周知の通りだと思いますが、その考え方が近年大きな転換点を迎えているような気配があります。

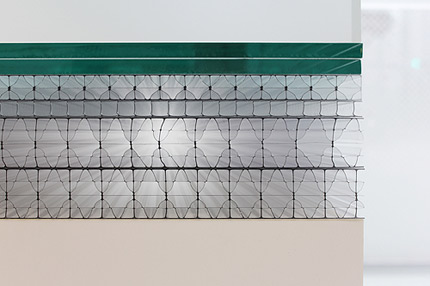

ヨーロッパでは元々、高気密・高断熱というのが省エネの考え方の基本であり、例えばベルギーやスイスでは建物外皮の断熱材の厚みは20−30センチ程度になります。ただ、最近のコンペの潮流を見ても明らかなのですが、高気密・高断熱を実現するだけでは持続可能性を考える上で不十分だという考え方が主流になりつつあります。

住環境の快適性という観点で見ても、省エネ先進国のスイスでは、建物の高性能化を進めた結果、自由に窓を開けられず気温が上がると蒸し風呂状態、そもそもなんだか息苦しい、というような建築もあったりします。

そういった行き過ぎた高性能化へのアンチテーゼでしょうか、最近参加したスイスの実施コンペでは「Simple Buildingとは何か」という、建築の建ち方そのものを問い直す、半ば社会実験のようなテーマが与えられていました。

こういった流れが意味する所は、高度な技術を駆使し、建物の性能を高め、室内環境の快適性を追い求めた結果、あまりにも外界との隔たりが大きくなってしまった状況が問題視され始めたと言えるでしょう。持続可能な状態とは本来、より単純で自然との距離が近いものなのではないか。今一度、包括的に建築行為と環境との関係性を考え直すべき。という考え方が広まっていることの表れだと思います。

Open Callでも、イニシャルとランニングのみならず、建物を取り壊す際のエネルギー消費が審査基準に加わり始めました。つまり、建築の建て方、使い方、さらには壊し方まで含めて設計することが求められるようになりました。

これまでベルギーで広く一般的に使われていたレンガやコンクリートのような、再利用が難しく解体・廃棄の際に手間のかかる材料は、今後どんどん使用が限られていくことになります。

これは日本で例えると木造建築が建てられなくなるようなものなので、設計者は好むと好まざるとに関わらず、本気でこの問題に向き合う必要があります。従来通りに建てられなくなる難しさがある一方、考えようによっては、これまでとは全く異なる材料や工法を用い、そこから生まれる未知なる空間を目指す契機にもなるので、この状況をチャンスと捉えて新しい挑戦に繋げていきたいと考えています。

Open Callの成果と課題

少し脇道に逸れましたが、以上、Open Callの仕組みと特徴について見てきました。

現在、Open Callがベルギーのコンペシーンを牽引する存在なのは間違いありませんが、他にもブリュッセル首都圏地域のBouwmeester Maitre Architecte(BMA)が開催するものや、ウェストフランダース州がBouwmeester制度とは無関係に独自で組織しているWinVormなど、言語圏や扱う案件の規模が異なるいくつかのコンペのプラットフォームが存在します。

以下の写真はクリックで拡大します

それらのコンペに共通する「一次選考におけるジョーカー枠」、「二次段階から発生する参加報酬」といった仕組みによって、若手事務所の多くが積極的にコンペに挑戦できる環境が整っています。実際にOpen Callが始まってからの20年余り、ベルギーでは若手事務所が手がけた公共建築がどんどん建っている現状があります。

OFFICE Kersten Geers David Van Severen、architecten de vylder vinck taillieu(2019年に解散しそれぞれの事務所を設立)、51N4Eといった事務所がキャリアの早い段階から国内で実績を蓄え、国外でも競争力を持った事務所として一気に台頭して来た事実と、こういったコンペシステムの存在は、決して無関係では無いでしょう。

ただ、欧米諸国に広く認知されベルギー独自のコンペの枠組みとして成功している印象の強いOpen Callですが、もちろん懸念点はあります。その一つが、Open Callに集められる案件数の減少です。Open Call設立当初は各回2-30案件が集まっていましたが、その数は徐々に減ってきており、直近ではたったの3件のみになってしまいました。

コロナ禍の影響も当然あるはずですが、一番の理由としては、コンペの在り方に対するBouwmeesterとクライアントの方向性の不一致が挙げられます。Bouwmeesterはその理念に則り、提案される建築の質のみを審査基準としていますが、多くのクライアントが、予算や設計報酬を審査基準に盛り込むことを求めています。

そういったクライアントからすると、融通の効かないBouwmeesterを通すより、自由に審査基準を決められる自主コンペを主催する方が好ましいということになります。自らの理念を貫くことは大事ですし、それによって担保されるプロジェクトの質が、ここまでBouwmeester制度及びOpen Callが支持されてきた要因ですが、同時にそのせいで案件が集まらず、苦しい状況に立たされています。

Schenk Hattoriがこれまでに勝利したベルギーのコンペは4つ(冒頭のケアホームと、以下の3つ)。

以下の写真はクリックで拡大します

これらを振り返ってみても、日本で同様のチャンスを掴むことの難しさを、日々切実に実感しています。両方の国で様々なトライを重ねていますが、今のところの僕らの主戦場でもあるベルギーのコンペシーンが今後どうなっていくのか、少しの不安と大きな期待を抱きつつ、これまでと変わらず張り切って取り組んでいこうと思っています。

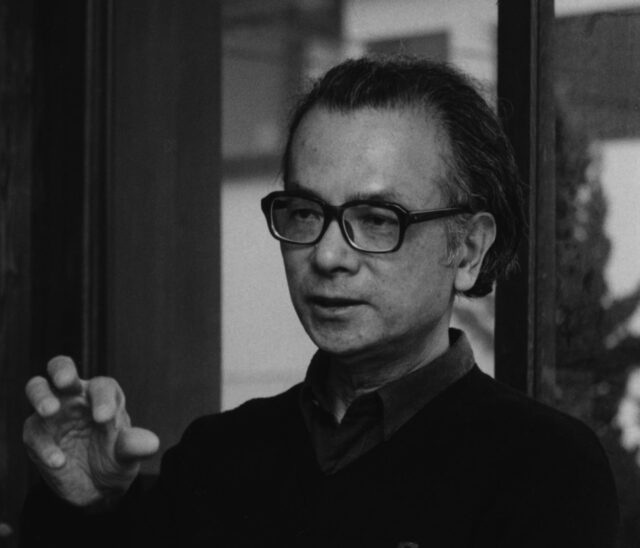

服部大祐

1985年 横浜生まれ。2008年 慶應義塾大学環境情報学部, 神奈川 – 学部卒業。2012年 Accademia di Architettura, Mendrisio (CH) – 修士課程修了。2014年 Schenk Hattori, Antwerp (BE) / 京都 – 共同主宰。2014-15年 University Antwerp (BE) – ワークショップ講師。2016-17年 Academie van Bouwkunst, Rotterdam (NL) – 非常勤講師。2019年- 慶應義塾大学環境情報学部, 神奈川 – 非常勤講師。

■連載エッセイ“Territory of Imagination”