SHARE ヴェネチアビエンナーレ国際建築展2023の日本館。“愛される建築を目指して ─ 建築を生き物として捉える”をテーマに企画。キュレーションチームは大西麻貴・百田有希・原田祐馬・多田智美で構成。出展者としてdot architects(家成俊勝、土井亘、池田藍、宮地敬子)、森山茜、水野太史が名を連ねる

- 日程

- 2023年5月20日(土)–11月26日(日)

ヴェエネチアビエンナーレ国際建築展2023の日本館の会場写真です。

“愛される建築を目指して ─ 建築を生き物として捉える”をテーマに企画されました。キュレーションチームは大西麻貴・百田有希・原田祐馬・多田智美で構成されています。出展者としてdot architects(家成俊勝、土井亘、池田藍、宮地敬子)、森山茜、水野太史が名を連ねました。

※新たな写真と各作品の解説テキストを追加しています(2023/5/24)

今回キュレーターに選出された大西麻貴と副キュレーターの百田有希は「愛される建築を目指して―建築を生き物として捉える」 と題された展示を日本館にて企画する。

「愛される建築」を考えるとは、建築をハードとしての建物単体で捉えるのではなく、場所を取り巻く風景や営み、刻まれた記憶や物語とともに捉えることで、その意味を広げていく試みであると定義する。

大西と百田が長年にわたりともに取り組んできたこのテーマを、編集者の多田智美、デザイナーの原田祐馬をキュレーターチームに迎え、吉阪隆正設計によるヴェネチア・ビエンナーレ日本館という具体的な場にて実践するのが本展である。

専門性が異なるメンバーで構成される出展者が、テキスタイルやセラミック、ヴェネチアで廃棄された木材などを用いて日本館に応答し作り出す場、そこで生まれる空間体験を通して、本展は来場者に「愛される建築」の可能性について問いかける。

また、日本館を「生きた場」として育て続けることも本展のコンセプトの一つであり、展示期間中、ワークショップやトークイベントをはじめとした複数のイベントの実施を予定している。

以下の写真はクリックで拡大します

以下、キュレーターによるステートメントと各作品等の解説テキストです。

愛される建築を目指して

―建築を生き物として捉える

2023 年初夏、日本館の竣工から 67 年が経ちました。日本館は、たくさんの人を受け入れながら、今もこの場所に立っています。今回、私たちは「愛される建築」をテーマに、吉阪隆正さんにより設計された日本館そのものと向き合うことから展覧会を育ててきました。

「愛される建築」を目指す私たちの活動は、その場所を取り巻く風景や営み、刻まれた記憶や物語も含めて「建築」と捉えることで、「建築」がもつ意味や可能性を広げていく試みです。そのために私たちは、建築を“生き物”と捉えることからはじめたいと思います。

「ものをつくるとは、そのものに生命を移すことだ」。これは吉阪隆正さんが残した言葉です。命を宿す自立した存在として建築と向き合うと、その価値を機能や性能で測るのではなく、欠点や未完成な部分も含めて愛しみ、育んでいくことができます。そのように建築の個性をおおらかに受け止める姿勢は、人間や動植物を含めた私たちそれぞれが、互いの違いを認め、尊ぶことのできる寛容な世界へとつながっていくのではないでしょうか。

もし日本館が“生き物”だとしたら、私たちはこの場所をどのようなまなざしで見つめ直すことができるでしょう。会場内に点在する日本館へのさまざまな応答を手がかりに、ここを訪れた人々とともに「愛される建築とはなにか」を考え、私たちと建築との関係を問い直して

みたいと思います。

(大西麻貴 / キュレーター)

解説

本展では、建築家、テキスタイルデザイナー、窯業家、デザイナー、編集者、金工、アニメーターなど、さまざまなつくり手による日本館への応答を展示しています。

会期中には、社会運動、福祉、民藝など、異なる領域が交差するプログラムも計画中です。

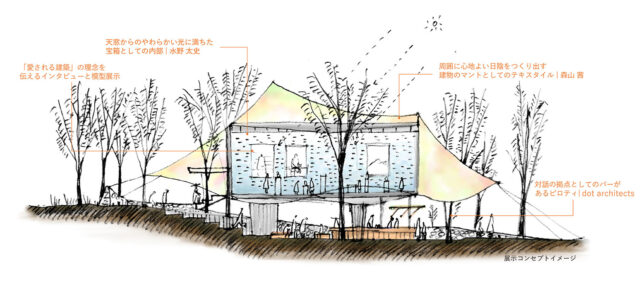

ファサードにかかるテント屋根

「そうだ、地中海はこの乾燥した土地の親類だ。何よりまず日よけ。日よけ・ルーバー。天井をルーバーにしたら」。吉阪隆正氏が日本館の設計当初をふりかえって書き残した言葉です。テキスタイルデザイナー・森山茜は、庭の樹木や散策道への考察から、光や風を可視化するテンポラリーな屋根を制作しました。この再生ポリエステルの織物でできた軽く柔軟な構造体は、折りたたむとスーツケースで持ち運べるほど小さくなり、ハサミで解体すれば、カーテンの芯地という元の役割に戻ることもできます。どこにでもある素材で編まれたテンポラリーな屋根が建築と調和し、来場者が佇む空間を生み出しました。森山は本作を「来訪者を招き入れるジェスチャー」であり、まるで日本館がするりと手を伸ばして「入ってきていいよ」と呼びかけているようだと語ります。ちなみに日本館の竣工後、吉阪氏は屋外の展示空間を拡張するために、庭にかける懸垂曲線のテントを構想していました。この屋根は実現されず、現在はスケッチのなかだけに残されています。

制作協力:進弘産業、笠原細巾織物、大鷲テープ工場、太陽工業、平岩良之、Andre Raimundo

日本館についてのリサーチ

日本館の建設現場をとらえた1枚のスケッチがあります。ここには多くの職人、労働者の姿が描かれています。設計者や職人たちがどのようなヴィジョン、想いでこの建築を手がけたか——リサーチの過程で膨大な日記やスケッチ、図面、草稿などを一つひとつ遡ることで、私たちは日本館の魅力、豊かさを発見してきました。展示室では、日本館の設計に関わる資料と竣工当時の記録、また、キュレーターチームが日本館のコンセプトや造形への回答として制作した模型、什器、再編集した書籍などを展示しています。展示室に大きく再制作された吉阪氏のスケッチが物語るように、複数の視点と創造性が点々とつながった先に建築が立ち現れていくこと。それは、吉阪氏が語った「使いながらつくり続けていく」という建築のあり方に引き継がれていきます。建築とは、「ともにつくる行為」を他者にひらき、記憶する、ひとつの装置とも言えるかもしれません。

制作協力:Y-GSA

構造壁のスライドアニメーション

もし建築が“生き物”だとしたらーこの空想的な問いは、私たちと建築の関係性についての多様な可能性を示唆しています。機能的で均質な空間が再生産される現代において、多くの人々は建築との向き合い方を見出せずにいるのではないでしょうか。日本館の特徴を語る上で欠かせない構造壁に投影されたアニメーションは、「たとえば、建築を植物のように育てていくことはできないか?」と問いかけます。この言葉を超えたコミュニケーションは、誰にとっても身近な「建築」について考える場を広げていきます。

制作協力:moogabooga 協力:SUPER-FACTORY+HIGURE17-15cas

開口部に吊るされたモビール

ヴェネチアの街に点在する井戸は、かつて飲み水や生活用水となる雨を集めるために使われていました。地下から水を汲み上げる日本の井戸とは対照的な構造とも言えます。建築家で窯業家の水野太史は、天井からピロティまでを貫く矩形の開口部——このヴェネチアの井戸を彷彿とさせる日本館に呼応し、モビールを制作しました。素材に用いたのは、水野の活動拠点である常滑とヴェネチアの海岸で採集された古い陶片。打ち捨てられ流れ着いた陶器やレンガの断片は、長い年月をかけて波に洗われ、丸みを帯びています。水野はここに、長く使い込まれた手摺りや石畳が丸みを帯びていることとの類似性を見出し、ひとつとして同じもののない愛されたかたちであると考察しています。制作にあたっては、自然が作用した形状へ部分的に再び人の手を加え、常滑の陶片には焼きものの産地に培われた豊かな釉薬表現を、ヴェネツィアの陶片には海岸やジャルディーニ公園で拾っつめたガラスや砂、落葉を原料とする灰釉を施しました。光を反射し、雨粒のように降り注ぐモビールには、何億年もかけて生まれた大地と、何千年ものあいだ名もなき先人が受け継いできたものづくりへの、水野の敬意が込められています。

制作協力:株式会社水野製陶園、水野製陶園ラボ

交流の場としてのピロティ

日本館には、人も野良猫も虫も往来するピロティがあります。「建築は、設計する人、つくる人、そして何より、当初の思惑を超えて、そこにいる人々が経験するさまざまな活動と情動があって素晴らしいものになっていく。その場所は、経済的価値によって更新される場所ではなく、たとえ何も持ってなくても居座れる場所であるべきだ」と語る建築家集団・dot architectsは、ピロティに場が動きつづける状況を生み出しました。会期中、公園内の落ち葉を蒸留するピロティは、バーのように人々が憩い交差する場となり、ブリコラ(=ヴェネチアの海に立てられる杭)を石で叩いて磨く工房は、誰でも参加できる気軽な場としてひらかれます。ピロティから立ち昇る木々の香りとものづくりの気配は、建築が周囲の環境や人の営みとともにあることの現れと言えるかもしれません。バーに並ぶ家具は、かつて展示室で使われていた手摺りやブリコラを素材に設計・施工されました。

制作協力:吉行良平と仕事、Atelier Tuareg

ディテール

日本館のディテールに目を向けると、設計者や現場の職人たちの遊び心に気づきます。リサーチの過程でこれまでの改修の変遷を知り、そのディテールを再現するささやかなメンテナンスを行いました。たとえば、昨年まで白く塗られていた入り口の鉄扉や階段の一部を、竣工当初の記録に残る「イタリアの食前酒チンザノの赤と青」に塗装し直しています。これは懐古というよりも、過去を通して今ある日本館と向き合う手立てとなる実践です。そのほか、大理石の質感を取り戻すための掃除や植栽の剪定など、日々の手入れも大事な行為と捉えています。

回遊性

空間体験が庭から内部へと連続する回遊性の豊かさも、日本館の特徴のひとつです。本展では、訪れた人々が建築と向き合う手がかりとして、細部の意匠や素材のかたちをトレースした銅板、庭から掘り出した建設当時の大理石を随所に配しました。大理石には、吉阪隆正氏の言葉、日本館や本展にまつわる写真がリトグラフにより転写されています。これらを辿りながら、日本館の回遊性を感じてみてください。

制作協力:岡崎裕司、片山浩

■建築概要

日本館展示概要

日本館テーマ:愛される建築を目指して ー建築を生き物として捉える

キュレーションチーム:大西麻貴(キュレーター、建築家)、百田有希(副キュレーター、建築家)、原田祐馬(デザイナー)、多田智美(編集者)

出展者:dot architects(家成俊勝、土井亘、池田藍、宮地敬子)、森山茜(テキスタイルデザイナー、アーティスト)、水野太史(建築家、窯業家)

展示デザイン:o+h(榮家志保、古澤周、伊郷光太郎、前本智志)

編集:MUESUM(永江大、羽生千晶)

デザイン:UMA/design farm(高橋めぐみ、津田祐果)

協力者:Andre Raimundo、橋本亜沙美、Atelier Tuareg(岡崎裕司)、Good Job!センター香芝、Julia Li、笠原細巾織物(笠原直樹、伊代田秀樹)、Lighter but Heavier (片山浩)、水野製陶園(水野吉興)、水野製陶園ラボ(今井一貴)、moogabooga (高野真、小田文子)、大鷲テープ工場 (大鷲義育)、吉行良平と仕事(吉行良平)、進弘産業(伊藤誠宣、横山厚史、松田康宏、加藤貴志、Nguyen Thi Kim Tu、Nguyen Thi Yen Nhi)、SUPER-FACTORY + HIGURE 17-15 cas (佐野誠、有元利彦、田中信至、木村泰平)、太陽工業(池田憲彦、平郡竜志)、たんぽぽの家、桂瑛、横浜国立大学大学院/建築都市スクール”Y-GSA” (長柄芳紀、武部大夢、 照井甲人、 上田望海、 松原周、 遠藤颯大、 神田柚花)、井波吉太郎、平岩良之、多木陽介、高野ユリカ

主催:国際交流基金