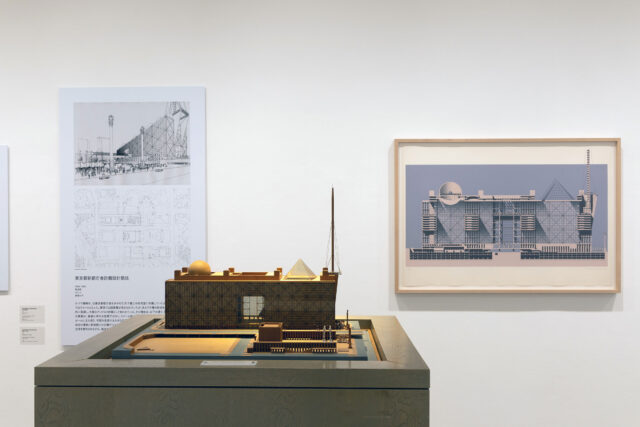

SHARE 磯崎新の上海での回顧展「Arata Isozaki: In Formation」の会場写真。発電所を改修したパワーステーション・オブ・アートを会場に開催。磯崎の実践を9つの重要なコンセプトで編成して紹介。会場構成は日埜直彦が手掛ける

- 日程

- 2023年8月26日(土)–11月19日(日)

磯崎新の中国・上海での回顧展「Arata Isozaki: In Formation」の会場写真です。

発電所を改修したパワーステーション・オブ・アートを会場に開催されました。磯崎の実践を9つの重要なコンセプトで編成して紹介しています。また、会場構成は日埜直彦が手掛けました。会期は2023年11月19日まで。展覧会の公式ページはこちら。

こちらはリリーステキストの翻訳です

磯崎新:イン・フォーメーション

2023年8月26日から11月19日まで、プリツカー賞を受賞した磯崎新の最も包括的な回顧展「Arata Isozaki: In Formation」がパワー・ステーション・オブ・アート(PSA)で開催されます。磯崎新の建築と芸術のキャリアを包括する大回顧展として、この展覧会は、さまざまな時代における彼の思想の軌跡を多角的にたどります。

展覧会の、同済大学建築都市計画学院のディーンであるLi Xiangningと、ニユーエ・インスティトゥートのジェネラル・ディレクター兼アーティスティック・ディレクターであるAric Chenの共同キュレーションによるものです。20世紀で最も創造的かつ先駆的な建築家の一人である磯崎新は、その実践を日本文化に根ざしつつも、国際的な視点を備えています。彼は歴史的な考察を独創性の高い建築表現に吹き込んできました。建築とアートを横断する彼の実践は、独自の文化的視点を形成し、建築の実践を孤立した空間形態から社会的文脈におけるマルチメディア作品へと拡張してきました。PSAでの展覧会では、模型、スケッチ、インスタレーション、絵画、映像などの豊富なメディアを組み合わせ、磯崎新のキャリアのさまざまな段階における建築的血統と、建築を超えた文化的・思想的実践をミクロな物語として紹介する。

本展では、磯崎新の実践を9つの極めて重要なコンセプトによって編成し、文化、分野、時代を超えた磯崎新の思考の系統を紹介します。

キーコンセプト1:廃墟

10代の磯崎新が体験した第二次世界大戦中の空襲で瓦礫と化した街の姿に端を発する廃墟のイメージは、彼のキャリアの出発点となった。建築概念、テキスト、インスタレーションなどの形態を通して、磯崎は「空中都市」、「都市破壊業」、「孵化過程」などのプロジェクトを展開し、近代建築や都市計画が想定する直線的な時間概念を批判した。

キーコンセプト2:プロセス

1960 年代、戦後日本の都市は不規則な発展を遂げ、近代的な計画概念が無効となった現実を踏まえ、磯崎新は、建築物の竣工後に起こる予測不可能な変化を計画段階で考慮する「プロセス・プランニング」という新しい計画手法を提唱しました。このセクションで取り上げられた「大分県立図書館(アートプラザ)」や「大分県医師会館」などは、磯崎がプランニング手法で展開した代表的な作品である。

キーコンセプト3:サイバネティクス

1960年代、磯崎新は「サイバネティック・エンバイロメント」という概念を提唱する論文を次々と発表した。都市と建築空間をサイバネティクスによって制御された環境として解釈するこのコンセプトは、その後の大阪万博、フェスティバル・プラザ、コンピュータ・エイド・シティ・プロジェクト、パラディウム・クラブなどのプロジェクトでさらに発展した。

キーコンセプト4:間 / トランス

建築と都市デザインに加えて、参加者として、またキュレーターとして展覧会を作ることも、磯崎新のキャリアにおけるもうひとつの重要な軸であった。このセクションでは、彼がキュレーションした画期的な巡回展「MA:Space-Time in Japan」と、ニューヨークのクーパー・ヒューイット美術館で開催された「MAN transFORMS」で展示された彼の作品を再考します。境界の越境を媒介する展覧会は、時間と空間、西洋と東洋、伝統と現代に対する磯崎の深い思想を示しています。

キーコンセプト5:島

1964年から1982年まで、磯崎新は「9つの住宅」や「Aハウス(レスポンシヴハウス)プロジェクト」など、一連の独立した住宅を設計した。ルネッサンス期のイタリアの別荘から部分的にインスピレーションを得たこれらのプロジェクトは、不規則な形の現代都市に点在するコンセプチュアルな島を形成しました。

キーコンセプト6:創世記

近代建築や都市計画の大前提が崩れつつあった1970年代、磯崎はそれに代わる新たなデザイン理論を「手法論」(マニエラ/マナー)をキーワードに展開し、キューブのような自律的なフォルムを生み出した。これはゼロからのリスタートであり、創造の方法であり、その選択にはある種の恣意性や偏愛が含まれていた。その「手法」は、モンロー曲線/マリリン・オン・ザ・ライン、群馬県立近代美術館、北九州市立中央図書館など、このセクションで取り上げた事例に色濃く表れている。

キーコンセプト7:新しい形態

手法論に基づく純粋形態の還元的モデルを探求し終えて、歴史的様式を多用するポストモダニズムのデザイン期を迎えた磯崎新は、特にグローバル化が進む時代の異なる文化的文脈の中で、新しい建築形態の研究をさらに進めました。このような探検の代表的な作品には、1992年のバルセロナ・オリンピック・メイン・スポーツ・ホール、パラウ・サン・ジョルディ、奈良100年会館、上海シンフォニーホール、深圳文化センターなどがあります。

キーコンセプト8:フラックス

グローバリゼーションとデジタル化は、現代社会をますます流動的なものにしています。プロセスと変容は常に磯崎のアイデアの中心であったが、1990年代からは、ニュー・フィレンツェ・ステーション・コンペティション、カタール・ナショナル・コンベンション・センター、上海ゼンダイ・ヒマラヤ・センター、ルツェルン・フェスティバル・アーク・ノヴァ(アニッシュ・カプーアとのコラボレーション)などのプロジェクトで、より実験的な形をとるようになりました。この時期、磯崎の活動の主な舞台はさらに海外へと移っていった。

キーコンセプト9:アトラス / 群島

「アーキペラゴ」という概念と共に、磯崎新は、群島で構成される世界を描こうとし、バラバラになった部分と部分の関係を考察しました。秋吉台国際芸術村、海市計画、Zhengdong New District Long Hu Area、SubCBDのマスタープランは、磯崎の旅のスケッチや水彩画と並んで、彼が「アーキペラゴ」というコンセプトにさまざまな視点からアプローチしたことを反映しています。

「Arata Isozaki: In Formation」は、PSAの「建築と都市」展覧会・研究シリーズの最新作です。1980年代以降、磯崎の作品と思想は中国の建築、デザイン、芸術、文化生産に多大な影響を与えてきました。彼の実践と思考は、地理的、時間的な境界を超え続け、建築の本質的な意味と世界全体との相互関係を探求しています。したがって、この展覧会は、磯崎がそうであったように、若い世代に、永遠に「形成中」である現在と未来への新たな可能性を見てもらうことを目的としています。

会場の様子

以下の写真はクリックで拡大します

磯崎新の代表作品

以下の写真はクリックで拡大します

展覧会場の様子

磯崎新

以下の写真はクリックで拡大します

以下、リリーステキストです。

Arata Isozaki: In Formation

From August 26 to November 19, 2023, Arata Isozaki: In Formation, the most comprehensive retrospective solo exhibition ever held for the Pritzker-winning Japanese architect, will be presented at the Power Station of Art (PSA). Being a comprehensive major retrospective of Arata Isozaki’s architectural and artistic career, the exhibition traces the trajectory of his thoughts in different periods from multiple perspectives.

The exhibition is co-curated by Li Xiangning, Dean of the College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, and Aric Chen, General and Artistic Director of the Nieuwe Instituut. Being one of the most creative and pioneering architects of the twentieth century, Arata Isozaki has grounded his practice in Japanese culture, but with an international perspective. He has infused historical reflections into highly creative architectural expressions. His cross-disciplinary practice between architecture and art has shaped his unique cultural perspective and extended his architectural practice from isolated spacial forms to multi-media works in social contexts. The exhibition at PSA covers a rich combination of media such as models, sketches, installations, paintings, and videos, showcasing Arata Isozaki’s architectural pedigree across different phases of his career as well as his cultural and ideological practice beyond architecture in a micro-narrative way.

The exhibition will organize Arata Isozaki’s practices through nine pivotal concepts, illustrating some of the lineages of Isozaki’s thinking across cultures, disciplines, and eras.

Key Concept 1: Ruin

The image of ruins, originating in the figure of a city transformed into rubble by air raids during World War II, as experienced by the teenage Arata Isozaki, marks the point of departure for his career. Through forms including architectural conceptions, texts and installations, Isozaki developed projects including City in the Air, City Demolition Industry, Inc., and Incubation Process to criticize the linear conception of time envisaged by modern architecture and city plans.

Key Concept 2: Process

Given the reality of the irregular growth of cities in postwar Japan in the 1960s, and aware that modern planning concepts had been invalidated, Arata Isozaki proposed a new planning method that he called “process planning”, which takes account of unpredictable changes occurring after the completion of a building by incorporating such change at the planning stage. Projects highlighted in this section, including the Oita Prefectural Library (Art Plaza) and the Oita Medical Hall, are representative works that Isozaki developed with the planning method.

Key Concept 3: Cybernetics

In the 1960s, Arata Isozaki successively published several articles, proposing the concept of the “cybernetic environment”. The concept, in which urban and architectural space are interpreted as an environment controlled by cybernetics, was developed further for his subsequent projects such as the EXPO ’70 Osaka, Festival Plaza, the Computer Aided City Project, and the Palladium Club.

Key Concept 4: MA/Trans

In addition to architecture and urban design, exhibition-making, both as a participant and as a curator, was another key axis in Arata Isozaki’s career. This section revisits MA: Space-Time in Japan, a ground-breaking traveling exhibition that he curated, and his work exhibited at MAN transFORMS at the Cooper-Hewitt museum in New York. Mediating the crossing of boundaries, the exhibitions exemplify Isozaki’s profound thoughts on time and space, on the West and East, and on the traditional and contemporary.

Key Concept 5: Isle

From 1964 to 1982, Arata Isozaki designed a series of independent residences, such as Nine Houses and Arai House (Responsive House) Project. Taking partial inspiration from the villas of Renaissance Italy, these projects formed conceptual islands to be scattered across contemporary cities of irregular form.

Key Concept 6: Genesis

As the underlying premises of modern architecture and urban planning were collapsing, Isozaki developed a new design theory in the 1970s to replace them, using “method” (or maniera/manner) as his keyword, which led to autonomous forms such as the cube. This was a restart from zero, a means of creation, and there was a certain arbitrariness or partiality involved in the selection. The “method” is strongly manifested in examples highlighted in this section, including the Monroe Curve / Marilyn on the Line, the Museum of Modern Art, Gunma, and the Kitakyushu Central Library.

Key Concept 7: New Form

After exploring the reductive model of pure forms based on his theory of “method,” and entering a postmodernist period of design that drew heavily from historical styles, Arata Isozaki’s study of new architectural forms progressed further, particularly in different cultural contexts in an era of increasing globalization. Among the typical works of such exploration are the Barcelona 1992 Olympic Games Main Sports Hall – Palau Sant Jordi, the Nara Centennial Hall, the Shanghai Symphony Hall, and the Shenzhen Cultural Center.

Key Concept 8: Flux

Globalization and digitalization have made contemporary society increasingly fluid. While process and transformation had always been central to Isozaki’s ideas, starting in the 1990s, they took on ever more experimental forms in projects such as the New Florence Station Competition, the Qatar National Convention Center, the Shanghai Zendai Himalayas Center, and LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA (in collaboration with Anish Kapoor). In this period, the main stage for Isozaki’s work also further shifted to projects outside Japan.

Key Concept 9: Atlas/Archipelago

With the concept of “archipelago”, Arata Isozaki attempted to depict a world consisting of archipelagos whereby he examined the relationships between disparate parts. The Akiyoshidai International Arts Village, Mirage City, and Zhengdong New District Long Hu Area, SubCBD, Master Plan, alongside Isozaki’s travel sketches and watercolors, reflect how he approached the “archipelago” concept from different perspectives.

Arata Isozaki: In Formation is the latest iteration of PSA’s series of “Architecture & City” Exhibitions and Researches. Since the 1980s, Isozaki’s work and ideas have had a profound influence on China’s architecture, design, art, and cultural production. His practice and thinking continue to transcend geographical and temporal boundaries, exploring the essential meanings of architecture and its interconnections with the world at large. Therefore, the exhibition aims to inspire younger generations to see new possibilities, as Isozaki would, for a present and future that will forever be “in formation”.