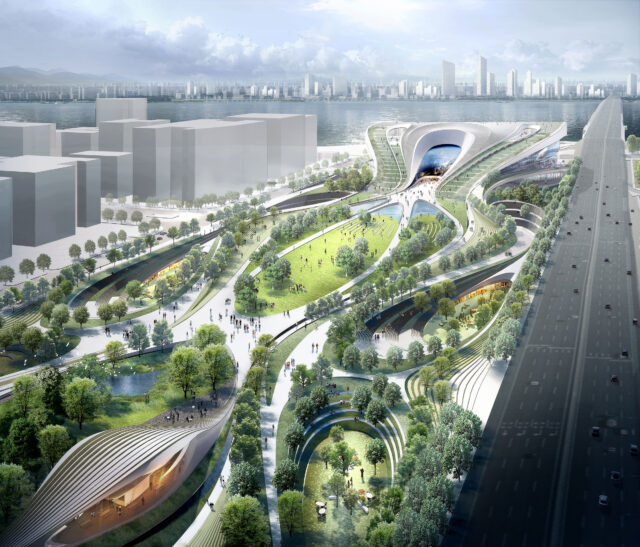

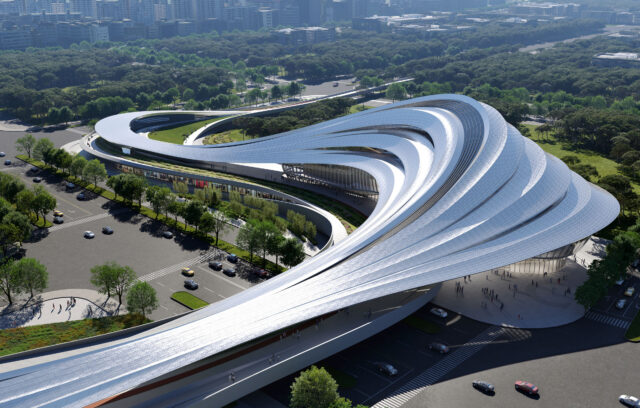

SHARE MADによる、中国の「安吉文化芸術センター」。“竹”と“茶”で知られる地域での計画。“竹の葉”を散らした様な屋根の重なりを特徴とし、自然と建築をつなぐ“過渡的な空間”の設計を志向。建築とランドスケープが一体となるように作る

MADによる、中国の「安吉文化芸術センター」です。

“竹”と“茶”で知られる地域での計画です。建築家は、“竹の葉”を散らした様な屋根の重なりを特徴とし、自然と建築をつなぐ“過渡的な空間”の設計を志向しました。また、建築とランドスケープが一体となるように作る事も意図されました。現在、建設が進められており2025年の竣工を予定。

こちらはリリーステキストの翻訳です

マー・ヤンソン率いるMADアーキテクツは、安吉文化芸術センターのデザインを発表しました。中国の南東部、上海に近い浙江省に位置する安吉県は、「国連ハビタット賞」を受賞した唯一の県であり、中国の「竹」と「白茶」の町として賞賛されています。このプロジェクトは、この地域の自然環境と建築環境をつなぐ過渡的な空間として設計されています。東側には街があり、西側には川と遠くの山々が見えます。

安吉文化芸術センターの敷地面積は約14万9000㎡で、総工事面積は約12万㎡です。グランド・シアター、カンファレンス・センター、レジャー・センター、スポーツ・センター、青少年活動センター、芸術教育センターなど6つの会場が、安吉特有の緑茶畑を囲む「竹の葉」の屋根の下に広がっています。

マー・ヤンソンは言います。

「私たちはこの地域が持つ独特のオーラを追求し、日常生活に統合していきます」

このプロジェクトは、あらゆる方向、あらゆる時間帯から一般市民がアクセスできる多孔性のミーティング・スペースなのです。中央のコリドーが開放的な屋外プラットフォームとなるように、両側のヴィジュアルコリドーの軸線に沿って配置され、来訪者はフレームに収められた山々や上空の景色を眺めることができます。

建物のヴォリュームは白いタイル張りの屋根の下に均等に配分され、その起伏のあるシルエットは、安吉白茶が植えられた周囲の丘の形と呼応します。敷地全体にわたって設けられた複数の中庭は、屋内と屋外の境界をなくすプログラム的ギャップとして機能します。プロジェクトの西側にある大きなステージは、パフォーマンスやコンサート、展示会などの屋外会場として利用できます。

安吉文化芸術センターの見どころは、竹の葉を散らしたような金属製の屋根が幾重にも重なり、その尾根が息を呑むような景観に複雑な視覚効果を加えていることです。その間の隙間から自然光を室内に取り込み、メインのファサードは透明度が高く、側面からも自然光を招き入れます。メインファサードは最大17メートルで、完成すれば中国で最も高い自立式ガラス壁となります。

グランドシアターとカンファレンスセンターのメインの内部空間は2~3層で、他の4会場は1階と一部2階というレイアウトになっています。グランド・シアターのオーディトリアムは1,300席、コンファレンス・センターのメイン・ホールは2,000人を収容でき、イベントやミーティングに利用できます。エネルギー利用を最適化するため、プロジェクトは屋上緑化、透水性舗装、埋め込み式緑地、雨水資源利用を採用しています。

安吉文化芸術センターは建設に着手しており、2025年に完成して使用される予定です。

以下の写真はクリックで拡大します

以下、リリーステキストです。

MAD Architects, led by Ma Yansong has unveiled the design of Anji Culture and Art Center. Located in the Zhejiang Province in southeast China, near Shanghai, Anji is the only county to win the “United Nations Habitat Award” and has been praised as “bamboo” and “white tea” town of China. The project is designed as a transitional connecting space between the natural and built environments of the region; on the east side lies the city, while the river and the mountains in the distance on its west side.

Anji Culture and Art Center covers an area of about 149,000 square meters, with a total construction area of about 120,000 square meters. Six venues—including Grand Theater, Conference Center, Leisure Center, Sports Center, Youth Activity Center, and Art Education Center—are spread out beneath the “bamboo leaves” roof surrounding the green tea fields unique to Anji.

“We pursue the unique aura of this region and integrate it into everyday life.” – Ma Yansong

The project is a porous meeting space that will be accessible to the public from all directions and at all times of day. It is arranged along the axis of the visual corridor on both sides to allow the central corridor to become an open outdoor platform where visitors can take in framed views of the mountains and the sky above.

The volume of the building is evenly distributed beneath the white tiled roof, whose undulating silhouette echoes the shape of the surrounding hill planted with Anji white tea. Multiple courtyards across the site function as programmatic gaps that dissolve the boundaries between indoor and outdoor space. On the west side of the project, a large stage can be used as an outdoor venue for performances, concerts and exhibitions.

The high point of Anji Culture and Art Center is a series of overlapping metal roofs resembling scattered bamboo leaves with ridges that add visual complexity to the breathtaking landscape. The gaps between them allow natural light to enter the interior, while the main facade is highly transparent to additionally invite natural light through its side elevations. The main facade is up to 17 meters, which will be the highest self-supporting glass wall in China when it is completed.

The main interior space of the Grand Theater and the Conference Center is a two-to-three-story layout, while the other four venues are a first-floor plus a partial second-floor layout. The auditorium of the Grand Theater can hold 1,300 seats; The main hall of the Conference Center can accommodate 2,000 people for events and meetings. To optimize energy use, the project adopts roof greening, permeable pavement, recessed green space and rainwater resource utilization.

The Anji Culture and Art Center has begun construction and is expected to be completed and used in 2025.

■建築概要

Type: Culture Architecture

Site Area: 149,000 sqm

Building Area: 120,000 sqm

───

Principal Partners in Charge: Ma Yansong, Dang Qun, Yosuke Hayano

Associate Partners in Charge: Kin Li, Liu Huiying

Design Team: Sun Shouquan, Dong Xue, Li Guangchong, Zhang Xiaomei, Wang Xianbo, Xi Kaiyu, Chen Bohan, Zhao Lilu, Deng Wei, Lin Yijun, Liu Yiqing, Qiao Xuantong, Hao Yue, Zou Dengyu, Jose Maria Urbiola, Wang Zhuyun, Shang Li, Wu Aoqian, Song Chi, Zeng Tianxing

───

Client: Anji Construction Holding Group

EPC: Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd., China Construction Eighth Engineering Division Corp., Ltd.

Façade Consultant: Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd.

Landscape Design (Tea Field + Courtyard): Earthasia (Shanghai) Co., Ltd., Young-High Landscape Design Consulting Co., Ltd.

Landscape Design (Site): Wildscape Design Inc.

Acoustic Consultant: ECADI_Acoustic & Theater Specail Design & Research Studio

Interior Design: MAD Architects, Jianfeng Construction Group Co., Ltd.

Theater Technical Consultant, Stage Technology and Conference System Design: Poly (Beijing) Theater Construction Engineering Consulting Co., Ltd.

Lighting Consultant (Overall + Theater): Ning field lighting design Corp., Ltd.

Lighting Consultant (Conference + Podium): Shanghai Ruiyi Environmental Design Co., Ltd.

Signage Design: NDC CHINA, Inc., City Code (Shanghai) Architecture Design co., LTD