阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る外観 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る外観 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根と母屋 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根と母屋 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根から中庭を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根から中庭を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、曲面壁と大テーブル photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、曲面壁と大テーブル photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所が設計した、徳島・神山町の「ホマレノモリ」です。

山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設です。建築家は、両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向しました。また、解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る事も意図されました。

この計画は、徳島県の山奥にある築80年の民家をリノベーションして、林業や里山の所有者、さまざまな素材の担い手である山と消費者である町を繋ぐための拠点となる場をつくる計画である。町の人だけでなく、山の当事者が、町での暮らしと山との関係をより密接に感じることが目的だ。

敷地は鬱蒼とした針葉樹の森を登ると急に開かれた場所にあり、山と空だけの眺望が広がる。敷地内には、母屋と家畜小屋、水場などが分棟して建ち、それぞれ増改築を繰り返した形跡があった。薄暗く湿度が溜まる状態だったため、母家のみを残し、それ以外は解体することとした。

敷地は鬱蒼とした針葉樹の森を登ると急に開かれた場所にあり、山と空だけの眺望が広がる。敷地内には、母屋と家畜小屋、水場などが分棟して建ち、それぞれ増改築を繰り返した形跡があった。薄暗く湿度が溜まる状態だったため、母家のみを残し、それ以外は解体することとした。

解体した材をわざわざ町に運び捨て、町で調達したものを山奥まで運び込むことに違和感を感じた。そこで、解体した建物をこの場所の資源ととらえ、できる限り再利用することとし、足りない材料だけを町からもってくることとした。この民家には新建材が用いられておらず、土や木、金属の素材に分けられ、再利用が可能であったからだ。

以下の写真はクリックで拡大します

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る外観 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る外観 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る外観 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る外観 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根と母屋 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根の詳細 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根と中庭 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る中庭と大屋根 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根から中庭を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根から中庭を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る大屋根から母屋を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る中庭から母屋の内部を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る軒下から母屋の内部を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る軒下から母屋内部を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、曲面壁と大テーブル photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、外部を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、曲面壁と大テーブル photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、曲面壁と大テーブル photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、曲面壁と大テーブル photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、曲面壁と大テーブル photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、小上がり2から大テーブル側を見る。 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、曲面壁と小上がり2 photo©yousuke ohtake

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る母屋、土間 photo©yousuke ohtake

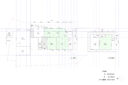

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る平面図

阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る改修前平面図

以下、建築家によるテキストです。

川上から川下を繋げる場所 ─ローカルな資源をローカルで循環させること─

この計画は、徳島県の山奥にある築80年の民家をリノベーションして、林業や里山の所有者、さまざまな素材の担い手である山と消費者である町を繋ぐための拠点となる場をつくる計画である。町の人だけでなく、山の当事者が、町での暮らしと山との関係をより密接に感じることが目的だ。

例えば、直接的には、これから家を建てようとする人にとって、地域産材に興味を持ってもらうことで、里山を守ることになり、里山を守ることは、災害から町を守り、豊かな海の形成にもつながる。宿泊や体験や座談会、交流会が企画されているが、もっと人どおしの密な繋がりを構築することが大切だと感じている。

敷地は鬱蒼とした針葉樹の森を登ると急に開かれた場所にあり、山と空だけの眺望が広がる。敷地内には、母屋と家畜小屋、水場などが分棟して建ち、それぞれ増改築を繰り返した形跡があった。薄暗く湿度が溜まる状態だったため、母家のみを残し、それ以外は解体することとした。

解体した材をわざわざ町に運び捨て、町で調達したものを山奥まで運び込むことに違和感を感じた。そこで、解体した建物をこの場所の資源ととらえ、できる限り再利用することとし、足りない材料だけを町からもってくることとした。この民家には新建材が用いられておらず、土や木、金属の素材に分けられ、再利用が可能であったからだ。

母屋の傷んだ柱や梁は解体した部分の柱や梁で整え、土壁は落として新しい土壁にするか、土間に混ぜた。母家の床板は分厚い無垢板だったため、洗い、サンダーがけをして天井や階段とした。ガルバリウムの波板は、新しいコミュニケーションを促すための壁に利用した。

構造は、検証の結果母屋の外壁だけで十分に成立することが分かった。そのため、薄くシンプルで曖昧な壁を、中庭から何もなくなった伽藍堂の室内へと挿入した。曖昧に仕切られ、賑やかで明るい場所と少し暗く静かな場所をつくり繋げることで、コミュニケーションを促し大勢で使ってもそれぞれの居場所をつくる役割をもたせた。外から内へ、いつの間にか空間が切り替わり連続していく。

曲面の壁や薄さは、川上から川下をつなぐ川を准え、ここにはなかったものを新たに付加したことがわかりやすい形体とした。また、単なる昔ながらのアナログ空間を目指したものではなく、「素」の要素を破壊しないと思われる今ある技術は、盛り込むことにした。

この計画は、民家をリノベーションすることで、現代へ適応させる行為とは違い、現代においては非日常となってしまった日常を体験することで、つまり、設備の更新や便利さへ物理的な追求ではなく、より根源的な時間体験の豊かさ通して、さまざまな人同士のコミュニケーションを生み出そうとしている。例えば、夜明けと同時に目を覚まし、火を活用する暮らしや時間を体験することである。また照明器具がないために、昼間のうちに太陽光を照明に蓄電したり、薪で料理をする。そこにあるものに手間をかけることで生まれる繋がりを建築として計画した。

■建築概要

題名:ホマレノモリ

所在地:徳島県名西郡神山町

主用途:保養所

設計:阿曽芙実建築設計事務所 担当:阿曽芙実、林大智

構造設計:エス・キューブ・アソシエイツ 担当:橋本一郎

施工:誉建設

敷地面積:343.69㎡

建築面積:89.78㎡

延床面積:121.99㎡

1階:89.78㎡

2階:32.19㎡

設計:2020年9月~2021年3月

工事:2021年3月~2022年2月

竣工年月:2022年2月

写真家:yousuke ohtake