遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階、エントランスホール photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階、エントランスホール photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、2階の階段ホール上の吹き抜けを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、2階の階段ホール上の吹き抜けを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、議場 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、議場 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所が設計した、高知・本山町の「高知県本山町新庁舎」です。

庁舎建築の現状にも向合う計画です。建築家は共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践しました。そして、機能に支配されない一室空間の様な建築を造りました。

本山町は人口3300人弱、高知県の北部中央に位置しています。

四国山地の中央、吉野川上流域にあたり、町土の約90%が山林に覆われている自然豊かな山里です。敷地は町を東西に貫く国道439号から少し奥まった、町の主要な公共施設が集まるエリアにあり、東側に町立病院が隣接しています。北側には、高知県の特徴的な風景をつくる沈下橋のかかる吉野川が流れています。

新しい庁舎はこの山里の自然環境を最大限に享受すると共に、この風景の一部となるよう、視認性を確保した上で川に寄せた計画としています。北側の川や山々の風景へ抜ける通り道のようなテラス、及び、周りの環境や建築スケールに沿ったエントランス前のひろばをつくり出す配置としました。

近年、限られた規模・機能の中で、ビルディングタイプからくる制約や構造、建築的言語にしばられない環境をつくることができないかと考えてきました。その思考のもと、公共建築にも携わってきましたが、庁舎の計画的な傾向としては、住民が普段使いできる充実した「共用エリア」を求められることが多くなっています。一方、発注者側からは、事務所建築としての「執務エリア」拡充の要望が強く、地方自治体での計画においては後者を求められるケースが多いのが現状です。

この二つを両立させる空間をデザインしていく上で、本建物では「ストラクチャーとエレメント」というキーワードを基に、各々の空間を一義的に分けた建築とするのでなく建築要素の操作によって両空間の関係を曖昧にさせることにより、その領域の拡張を試みています。

均質でブルータルな柱・梁で構成されたストラクチャーや普遍的な設備要素をベースとして、内部の環境を構成する執務エリアと共用エリア、吹抜やテラス、防煙垂壁などの建物をカタチづくるすべてのエレメントに優先順位を与えることなく状況に応じて等価なものとして捉え直し、ストラクチャーと明確に分けて立体的に組み合わせることで、ストラクチャーやその他エレメントとのズレや視線の抜けによる空間の差異をつくり、濃淡のある曖昧な領域をつくり出しています。

階を貫く二つの吹抜は、防煙垂壁や木枠サッシによる輪郭を持つヴォリュームとして空間に表出させています。高さ方向への延びやかさやつながりを生み、各階では緩やかに領域を分節するエレメントとなります。

以下の写真はクリックで拡大します

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る鳥瞰 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階、エントランスホール photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階、エントランスホールから執務エリアを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階、執務エリア photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階、左:執務エリア、右:待合スペース photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階、執務エリア photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階、もとやまホールから2階への階段を見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階から2階への階段 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る2階、エントランスホール上の吹き抜けを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る2階、エントランスホール上の吹き抜けを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る2階、階段ホール photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る2階、階段ホールから待合スペースを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る2階、3階への階段を見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、2階の階段ホール上の吹き抜けを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、2階の階段ホール上の吹き抜けを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、町民ホール photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、町民ホールからエントランスホール上の吹き抜けを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、町民ホールからテラスを見る。 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る3階、議場 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観、夕景 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観、夜景 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る外観、夜景 photo©上田宏

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る配置図 image©遠藤克彦建築研究所

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る1階平面図 image©遠藤克彦建築研究所

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る2、3階平面図 image©遠藤克彦建築研究所

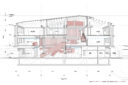

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造る断面図 image©遠藤克彦建築研究所

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造るストラクチャーとエレメントの構成ダイアグラム image©遠藤克彦建築研究所

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造るストラクチャーとエレメントの構成ダイアグラム image©遠藤克彦建築研究所

遠藤克彦建築研究所による「高知県本山町新庁舎」。庁舎建築の現状にも向合う計画。共用と執務のエリアの“拡張”的な両立を求め、柱と梁の“ストラクチャー”の中で全ての“エレメント”を等価に集合させる設計を実践。機能に支配されない一室空間の様な建築を造るストラクチャーとエレメントの構成ダイアグラム image©遠藤克彦建築研究所

以下、建築家によるテキストです。

空間を拡張に導く「ストラクチャーとエレメント」

本山町は人口3300人弱、高知県の北部中央に位置しています。

四国山地の中央、吉野川上流域にあたり、町土の約90%が山林に覆われている自然豊かな山里です。敷地は町を東西に貫く国道439号から少し奥まった、町の主要な公共施設が集まるエリアにあり、東側に町立病院が隣接しています。北側には、高知県の特徴的な風景をつくる沈下橋のかかる吉野川が流れています。

新しい庁舎はこの山里の自然環境を最大限に享受すると共に、この風景の一部となるよう、視認性を確保した上で川に寄せた計画としています。北側の川や山々の風景へ抜ける通り道のようなテラス、及び、周りの環境や建築スケールに沿ったエントランス前のひろばをつくり出す配置としました。

近年、限られた規模・機能の中で、ビルディングタイプからくる制約や構造、建築的言語にしばられない環境をつくることができないかと考えてきました。その思考のもと、公共建築にも携わってきましたが、庁舎の計画的な傾向としては、住民が普段使いできる充実した「共用エリア」を求められることが多くなっています。一方、発注者側からは、事務所建築としての「執務エリア」拡充の要望が強く、地方自治体での計画においては後者を求められるケースが多いのが現状です。

この二つを両立させる空間をデザインしていく上で、本建物では「ストラクチャーとエレメント」というキーワードを基に、各々の空間を一義的に分けた建築とするのでなく建築要素の操作によって両空間の関係を曖昧にさせることにより、その領域の拡張を試みています。

正方形グリッドモジュール(7.5m×4スパン)を採用した、耐震壁付RCラーメン構造3階建てのコンパクトな建物には、立面的な層を構成する深いスラブの間に日射遮蔽や目隠し機能を担うスクリーンとして地域産材である嶺北産スギ材ルーバーをまとわせ、最上階には三角形の木造屋根をかけています。

このスラブのエッジとルーバーによる垂直水平方向の秩序を持つ構成と木造屋根や構造の方杖梁がつくる斜めのラインの関係性を整理することにより、周りの風景とのバランスをとり計画しました。方杖梁はコーナー柱を取り払うことを可能にし、均等グリッドの閉塞感や均質性から開放した屋外の居場所を創出しました。

照明や空調機器、ラックや配管ダクトなどの設備要素もグリッドモジュールに則った規則的なレイアウトとし、ストラクチャーに付随した設えとしました。

また、均質でブルータルな柱・梁で構成されたストラクチャーや普遍的な設備要素をベースとして、内部の環境を構成する執務エリアと共用エリア、吹抜やテラス、防煙垂壁などの建物をカタチづくるすべてのエレメントに優先順位を与えることなく状況に応じて等価なものとして捉え直し、ストラクチャーと明確に分けて立体的に組み合わせることで、ストラクチャーやその他エレメントとのズレや視線の抜けによる空間の差異をつくり、濃淡のある曖昧な領域をつくり出しています。

階を貫く二つの吹抜は、防煙垂壁や木枠サッシによる輪郭を持つヴォリュームとして空間に表出させています。高さ方向への延びやかさやつながりを生み、各階では緩やかに領域を分節するエレメントとなります。

「ストラクチャーとエレメント」この関係の整理を丁寧に行った結果として、庁舎機能に支配されることのない部分と全体とがシームレスにつながる、大きなワンルームのような庁舎建築が実現できたのではないかと思います。

特徴的な木屋根に覆われた、周囲の自然を取込む開放的な居場所として、本山町ならではの体験やいとなみに寄り添い、まちの文脈の一部として親しまれ、受け継がれていく庁舎となることを願っています。

(遠藤克彦+木村史聴 / 遠藤克彦建築研究所)

■建築概要

名称:高知県本山町新庁舎

所在地:高知県長岡郡本山町本山636番地

主要用途:庁舎

建築主:本山町

建築設計:遠藤克彦建築研究所 担当:遠藤克彦、木村史聴、石村翔一、畑崎萌笑※

設計協力:依光建築設計事務所 担当:依光成元、依光孝和

建築施工:新進建設 担当:山下悦生、白川敬理、市川竜

構造:佐藤淳構造設計事務所 担当:佐藤淳、本田幾久世※

設備:EOS plus 担当:高橋翔、遠藤和広、野口亮太郎

MOCHIDA建築設備設計事務所 担当:持田正憲

外構:遠藤克彦建築研究所 担当:遠藤克彦、木村史聴、畑崎萌笑※

依光建築設計事務所 担当:依光成元、依光孝和

積算:フジキ建築事務所

担当:江幡裕次

サイン:氏デザイン 担当:前田豊、尾崎房、星野実穂※

家具:遠藤克彦建築研究所 担当:遠藤克彦、木村史聴、畑崎萌笑※

建築監理:遠藤克彦建築研究所 担当:遠藤克彦、木村史聴、畑崎萌笑※

依光建築設計事務所(外構・補助) 担当:依光成元、依光孝和

構造監理:佐藤淳構造設計事務所 担当:佐藤淳、古市渉平、張耕嘉

設備監理:EOS plus 担当:高橋翔、遠藤和広、野口亮太郎

MOCHIDA建築設備設計事務所 担当:持田正憲

サイン監理:氏デザイン 担当:前田豊、尾崎房、星野実穂※(※元所員)

空調・衛生施工:シンゲン 担当:森勝彦

電気施工:日興電設 担当:山崎英起

建ぺい率:32.89%(許容:70%)

容積率:69.45%(許容:200%)

階数:地上3階

構造:鉄筋コンクリート造一部木造(屋根)

敷地面積:3,743.57㎡

建築面積:1,231.44㎡

延べ面積:2,819.77㎡(屋外倉庫 / 車庫等の付帯建物含む)

設計期間:2019年10月~2021年3月

施工期間:2021年9月~2022年12月

写真:上田宏