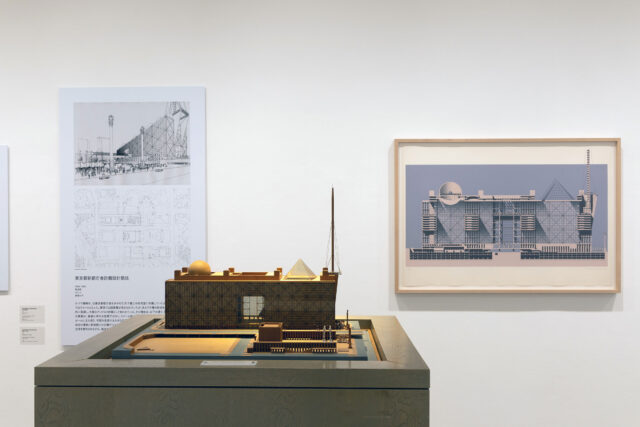

SHARE ロンドンの日本大使館で行われている建築展”IE ≈ HOME”

photo©Zander Olsen

ロンドンの日本大使館で2010年7月30日まで行われている建築展”IE ≈ HOME”です。ここでは、展覧会場の写真と展示作品の概要を紹介します。この展示は、London Festival of Architecture 2010 の一環のInternational Architecture Showcaseとして行われています。

展示は、出展した5人のメンバーがそれぞれにロンドン内で敷地を選び、架空の家をデザインするというもの。そこには、自分たちの中に潜む日本的な要素をイギリス的なコンテキストの中に挿入し、共生させようとする意図があるそうです。

詳しい概要は以下。

photo©Akira Kindo

■展示コンセプト

IE ≈ HOME

若い日本人としてロンドンで建築に携わるということはどのようなものなのだろうか?

故郷から遠く離れロンドンで暮らす日本人にとって、家とはいったい何を意味するのか自分自身に問いかける。ロンドンは様々な国籍や宗教の人々が混在する、世界でも1、2を争う文化の中心地である。この多様な文化ネットワークの中で教育を受け建築に携わっている5人の若手日本人デザイナー達が、彼らの個々の経験と日本人としての背景をもとに、文化的、哲学的価値観の表現を試みる。

今回の展示では、各々がロンドン内で敷地を選び、5つの家をデザインしている。家とは個々の住み方、ライフスタイルを形作る根本的な場所である。それぞれの作品は、日本人としての眼差しとロンドンで学び働く事によって影響を受けた価値観が共存するものとなっている。

ロンドンでの住まい方を国や文化の違いを超えて考えることにより、建築という形を通して真の意味での文化交流を日本人のみならず様々な人々に向けて発信している。

■各建築家の提案

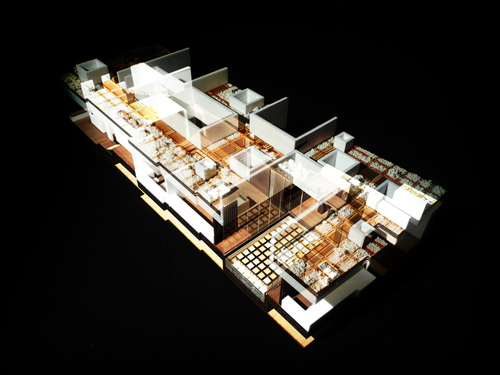

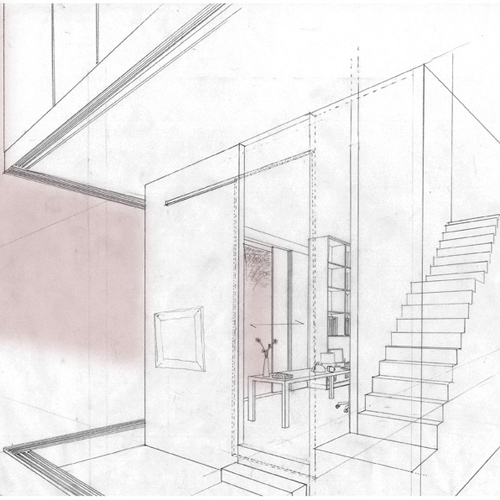

金道晃による”Light and in-between space(光とあいまいな空間)”

コンセプト

光と影は生活の重要な要素として私たちの生活様式や境界に対する感覚に多大な影響を与えている。異なった文化や気候の中で時間や季節の流れによって移りゆく光と影はその場所の地域性を作り出し、そこに住む人たちの生活の基盤となる家のあり方をも左右する。ロンドンという異文化の混ざりあった都市でその文化の違いによる光の感覚を利用することによって新たな家を提案する。この公園の丘の上に建つ家は太陽の日が昇り沈んでいく周期と同じように昼間は公園を利用する人々に開かれたパブリックな空間となり、夜には一つの家族の為のプライベートな空間へと戻る。明るい街とは対照的に公園は深い闇に包まれ、闇の中でこの家はあたりをうっすらとランタンのように照らし出す。

作家、谷崎潤一郎が陰翳礼讃で述べたようにかつて日本の生活には闇が存在した。家の奥に行くほど暗くなり、その闇の中で作り出された美意識は日本の文化の根底となっていた。しかし今では街中がネオンや24時間営業のコンビニエンスストアで埋め尽くされ街の中から闇は消え、家の中でも蛍光灯の使用が主流となりかつての闇の感覚は日本にはもう既に存在していないように思われる。しかし、ロンドンで生活するうえで感じるのは未だに日本にあったような闇の感覚がどこかに残っていることである。 曇りの多い気候のやわらかな光の中で生活する人々は光への渇望と暗がりの中での安住を持ち合わせている。

敷地

プリムローズヒルは閑静な保全地区やリージェントパークに隣接する場所で丘のてっぺんからはロンドンの中心部を一望できるパノラマの景色が楽しめる。そして天気のいいときにはピクニックやくつろぎに来た人たちで大いににぎわう。昼間は誰もが楽しめる公共の場所が夜になれば誰もいなくなり闇に包まれた閉ざされた場となる。そんな変化のある場所が家を取り巻く環境として非常に魅力的な場所である。

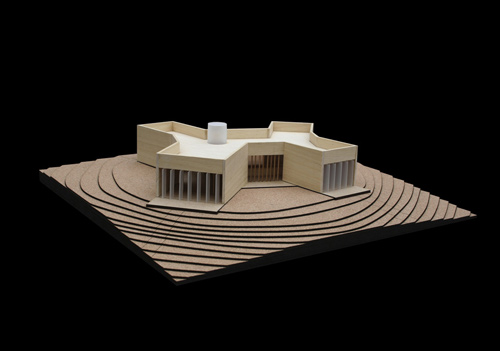

隅迪子による”対岸線をつなぐ二世帯長屋”

コンセプト

子供と親、そして祖父母の住む家

二世帯住宅は日本の市場において欠かせない建築体系である。英語で Two-family homeというが今までに聞いたことが無いほど、イギリスでは定着していない様である。この日本では当たり前の家庭環境も、一般的にネガティブにとらえられがちな事が多い。それは大抵の場合、 プライバシーが損なわれるケースが多いことや、 介護に費やす労働で自由な時間が失われるのが原因と言われている。イギリスでは子供たちは17、18才という若いうちから親元を離れ、それ以降家族を作っても、休暇や誕生日などにたま合いに戻るというくらいだ。やはり親とともに同じ屋根の下住むというのはイギリスではタブーのようである。現に私の隣のフラットには96歳の女性が住んでおられるが、息子が毎日のように通ってきて面倒を見ている。

日本において二世帯住宅のコンセプトは戦後に確立したものであり、現在の少子高齢化により需要は増えるばかりである。イギリスでの高齢化も確実に進んでおり、85歳以上の人口増加は著しい。

このプロジェクトを通して、お互いに愛し合っているが共に住めない関係、同じ家で暮らせば楽だが不自由さが必要な家とはどんなものであるかを追求し、対岸線上にある人間関係の改善に導ければ良いと思う。孫やその親にとって、里帰りのように祖父母を訪ねる楽しみができてくれたらと思った。

場所:リージェントカナルをまたぐ

このプロジェクトはリージェントパークとカムデンの境界線にある、リージェントカナル(水路)に置かれた。川の持つ特徴、対岸を利用し人間関係に境界線をおくことを決めた。この周辺は二つ、あるいは三つのの違う世代が混ざり合い、子供の学校の多いエリアでもある。イギリスの戦後の都市計画(アバクロンビープラン)の中で試行された階級の混ぜられたエリアであり、ロンドンの中でもこのような場所は数多く、肌で感じられることができる。また、季節の移り変わりがよく感じられ、自然と都市が共存できる場所でもある。

空間構成:

子供の居る家族と祖父母はそれぞれ橋の両端に別の玄関を持つ。祖父母の玄関はリージェントパークのある南側、家族の玄関はカムデンにアクセスしやすいよう北側に置かれた。それぞれにリビングルーム、キッチン、トイレ、寝室を提供し、橋の中間地点にあるダイニングルームを、共有する空間とした。ダイニングルームは家の中で最も開放的な空間にし、 部屋に入るためには細い廊下を通り、角を曲がる配置をとった。その他にも、孫の子供部屋を、祖父母のリビングルームの上にとり、孫と祖父母が互いに生活のリズムを学ベル様にした。親の寝室は祖父母の寝室の上に配置し万が一問題が生じたときにはアクセスが可能なようにデザインした。

全体の構成は川をまたぐ筒の中にいくつかの壁をつくり、ダイニングルームまでの層を作った。ダイニングルームに入るためにはこの人間関係の層を両端から縮める形となる。家の中で一つこの層を端から端まで貫く小さな窓があり、視覚を通すことにした。

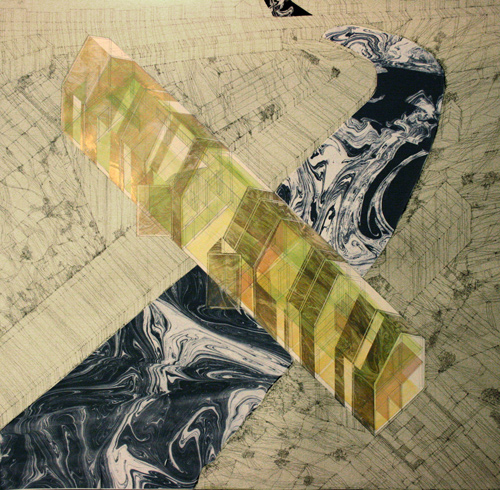

素材:

「親子水入らず」とよく言うが、その語源を探ってみたところ、油と水の関係であることが分かった。油の状態に水を注いでも水は油に混ざることはできない。つまり第三者は家族に入ることはできないという意味である。この「親子水入らず」から発想し、日本伝統の「墨流し」を利用してみることにした。実際に川で墨流しを行いその紙に浮かび上がった川の流れを家の外壁に写してみた。

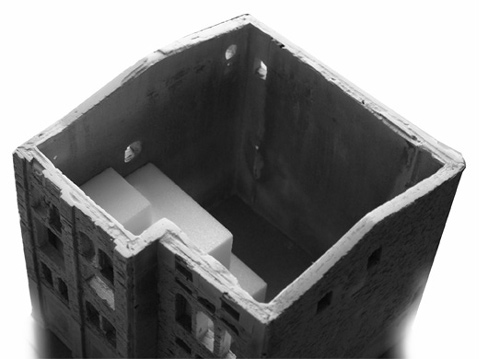

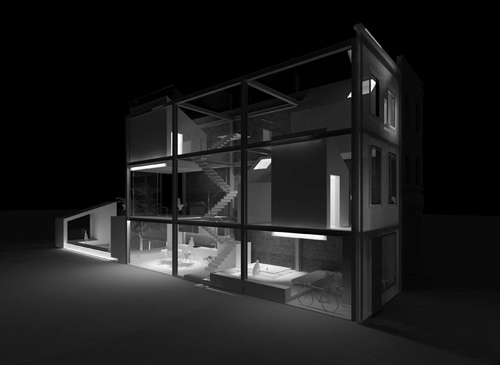

大場徳一郎による”Small House inside a Ruin(小さな家)”

コンセプト

これはアーティストの「ちいさな家」を廃墟の中に提案するプロジェクトである。 プロジェクトの敷地としたのはベスナルグリーンにある古いビール工場の廃墟である。ここは世界大戦以前からの工業地帯であり、敷地も使われたいない工場、または空き地に囲まれ、廃墟が孤立する状況が作られている。この5層の廃墟は開口率が多く、周辺に高い建物がない状況もあいまって、敷地で唯一どこからでも見る事の出来る象徴的な雰囲気をつくっている。

提案された「家」は、既存の廃墟の3分の1ほどの床面積だけをつかっている。これは中身が空っぽである廃墟の質を残したかったからである。この小さな家は全面にある引き違い戸を空ける事によって、視線が既存の外壁に囲まれた中庭まで通るようになっている。

この敷地に隣接する「Vyner Street」では毎月アーティストフェスティバルが催される。その一環となるために、提案された家の一階部分はスタジオをコアとし、それを囲む廊下が展示スペースとして開放出来るようになっている。居住部分は2階におさめられ、床高は廃墟の開口とそろえられている。

「ちいさな家」はビール工場の廃墟の中に提案されている。家の構成は、スタジオ、階段、サービスをスライディングサッシュで開閉可能なコアとすることで、展示を一般に公開しているときでも、プライバシーが確保出来るようになっている。コアがしめられる事によって廊下は訪問者が回遊できる「ロ」の字のプランとなる。

一階部分はコアを開放することで縁側のような空間になる。また外に面しているサッシュを開ける事で、視線が既存の外壁まで抜けるため、空間にふくらみをもたせるとともに既存の風化した煉瓦を景色として取り入れることができる。

「ちいさな家」は不定型な寄棟屋根をもっているために、見る角度によってすこしづつ変化するようになっている。廃墟の外からは家型が多孔質のファサードから見えるようになっている。

垣副弘樹による”Nest”

垣副正樹による”Ephemeral Gardens of Light”