SHARE 杉山幸一郎による連載エッセイ “For The Architectural Innocent” 第3回「建築の輪郭。質量と仕上げ。」

※このエッセイは、杉山幸一郎個人の見解を記すもので、ピーター・ズントー事務所のオフィシャルブログという位置づけではありません。

建築の輪郭。質量と仕上げ。

個人的な話になってしまいますが、僕がピーターズントーの設計した建築を初めて目の当たりにしたのは2010年三月下旬頃。スイス連邦工科大学(ETH Zürich)へ留学していた時に、春休みを利用してケルンにあるコルンバ美術館を訪れたのでした。

当時、友人を訪ねてベルリンを訪れ、ハンブルク(Hamburg)に寄ってから、スイスに向かって南下する途中、ケルン(Köln)に数泊しました。

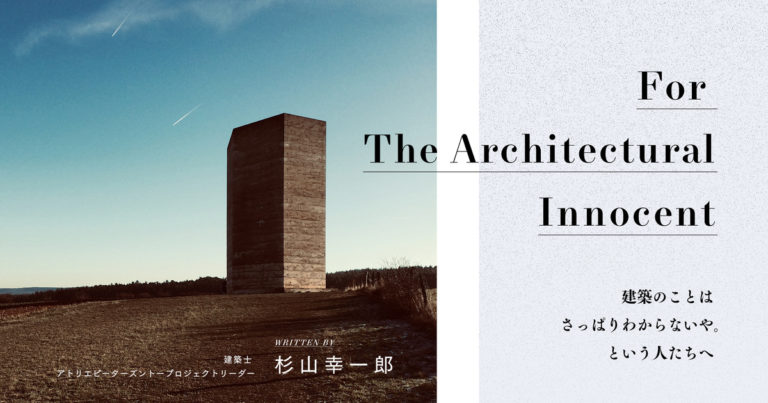

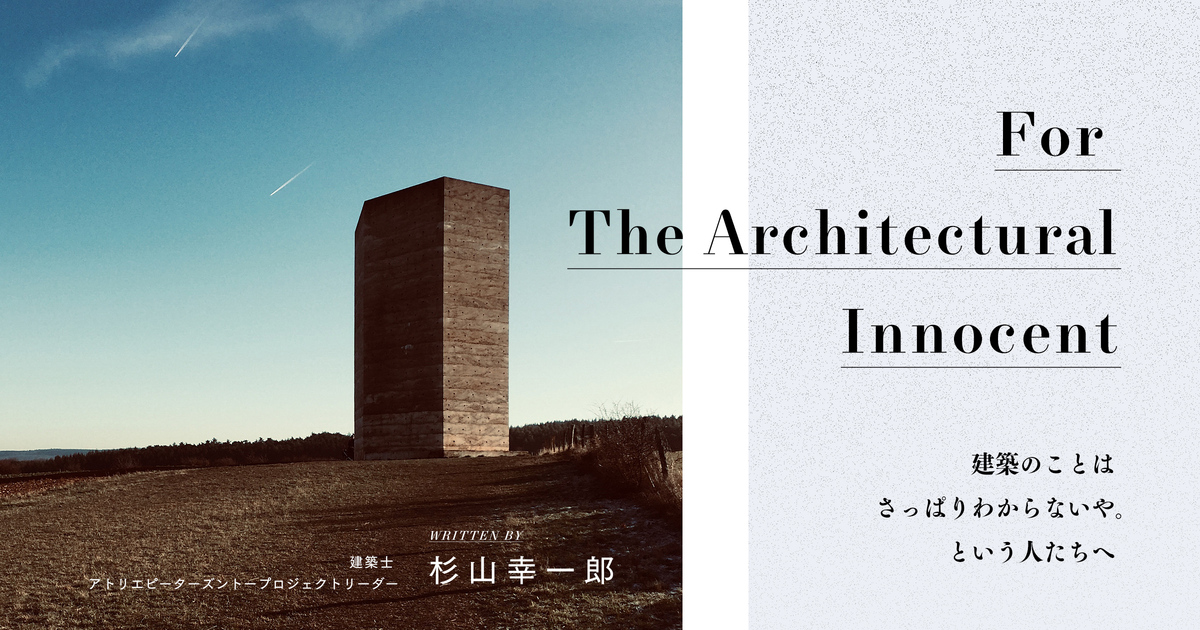

ケルンへ立ち寄ったのは、聖コロンバ教会ケルン大司教区美術館 (Art Museum Kolumba 2007、以下コルンバ美術館)と、ブラザー・クラウス野外礼拝堂 (Bruder Klaus Field Chapel 2007、以下ブルーダークラウスチャペル)へ訪れるためです。

当時ですら、ズントー作品を網羅していた建築雑誌『a+u』の特集号(1998.2)は、希少本となっており、大学図書館で借りて眺めながら、是非とも彼の設計した建築を訪れようと興味を深めていました。

(ちなみに、この特集号では英語読みでピーター・ズントーと表記されています。他にもドイツ語読みに最も近いペーター・ツムトア、ツムトールと表記されている書籍がありますが、僕はズントーと表記するのに慣れてしまったのと、身近に接している本人の印象からすると、むしろ力強い英語読みのズントーの方がしっくりくる気がして、このエッセイではズントーという表記で統一しています。)

2010年に訪れた当時の日記を読み返すと、どうやら記憶にある以上に相当なショックを受けていたようです。

というのも、当時の僕が「建築とはこうあって欲しい」と自分勝手に求めていた理想の建築像に、限りなく近いものがそこに実現されていたからです。

自分でも正確にはイメージしきれていなかった理想の建築が、自分の想像を待たずして既にそこに建ち上がっていた。

それを初めて見て体験したにもかかわらず、「これがまさに僕が求めていたものだったんだ」と納得してしまった不思議な体験。

自分がやりたかったことが先に実現されてしまっていたことへの悔しさ。

それをはるかに飛び越えて、何より自分すらも知らなかった、自分が心のどこかで求めていたものが明らかにされてしまっていたことへのショック。

建築を訪れて、頭が空っぽになるほどショックを受けてしまった経験というのは、そうはありません。ともすれば、まだ学生だった自分の建築人生に見切りをつけてしまいそうになりました。

こんなことが起こりうるのか。。

どうして良いのかわからない気持ちをどこにしまっておくべきなのか。

この出来事は僕に、どうしてもズントー事務所に行かなければと決意させた瞬間でもありました。

話を戻していきましょう。

コルンバ美術館とブラザークラウスチャペルへは、それぞれ2回訪れています。

一度目は2010年3月下旬。二度目は2017年の年初めです。

今回は2017年に訪れた際のことを振り返ってみようと思います。

年始めに少し無理して早朝からチューリッヒ空港へ向かい、飛行機でドイツのケルン(Köln)まで。そのまま電車で1時間強南下して、ザッツウェイ(Satzvey)という、駅前に全くお店のないローカルな駅に着きました。ここから約4kmの道のりを歩いてヴァッヒェンドルフ(Wachendorf)という村まで行きます。

そこにズントー設計の小さなチャペルがあるのです。

all photos©杉山幸一郎

そのチャペルは公共交通ではアクセスし難いところに建っているため、以前訪れた時には駅近くからヒッチハイクで近くの村まで乗せてもらいました。

今回はと言えば、天気が良く、何より新年早々に太陽が登る方向に歩んでいくのは縁起が良いので、ゆっくりと歩いて向かうことにしました。

鉄道駅からしばらく道路沿いに歩いていくと、ぱっと開けた場所に出くわします。

夏には作物を育てているのでしょう。当たり一面に広がる気持ちの良い草原で、歩いていると穏やかな風の音、草花がかすれ合う音が聴こえてきます。

「そういえば、こんな体験あったなぁ」と。今から遡ること2010年に、フランス中西部にあるウイスキーで有名な街コニャック(Cognac)から、スペインのイベリア半島最西部までの道のりを二ヶ月かけて歩いていった巡礼道を僕に強く思い出させました。

巡礼路沿いに建つ200棟以上のロマネスク教会を訪ね描き留めていた頃、自然の中を歩み進んでいくと、いつもこうして感覚が研ぎ澄まされていったのを覚えています。

時が経つにつれていつからか、普段は聞こえなかった、感じなかった草木のなす音楽や、かすかな香りに気付くようになっていったのです。

自分を取り巻く時間のスピードが、歩くスピードと同じようにゆったりとしていて、その時間の流れによって、物事がより鮮明に見えてきた瞬間でもありました。

元旦というのに、いやむしろ、そうであるからなのか、最寄りの村ヴァッヒェンドルフにある駐車場から目的のチャペルへ向かう道中では、多くの人たちに出会いました。それも家族連れがほとんど。

なるべく一人きりでゆったりと時間を過ごしたかったので、空いてくる時間帯を見計うために道中にあったベンチにしばらく座って待っていました。が、あまりにもひっきりなしに人がやってくるので、諦めて中に入っていくことにしました。

中に入るとすぐ“ずいぶん狭いな“と思わず言葉が出ました。

内と外を意識的にきっちりと隔てている非常に重厚扉を開けると、人がギリギリすれ違う程の空間があり、さらに数歩進むとすぐに祈りの空間に着きます。

実は、身体に近づいて来るような寸法を持った建築空間は、あまり体験する機会がありません。

大抵、法規によって建物の廊下はxxcm以上であること。といったように、避難上の制約があります。今回の空間は、さらに壁が垂直ではなく角度を持って立ち上がっているので、さらにタイトな、身体に近い印象を受けました。

祈りの空間はとても小さな空間でありながらも、扉を開けてから数歩の道のりが洞窟のようにタイトであるために、相対的に少しだけ広く感じるのです。

そして、頭上の天に向かう吹き抜けが、さらに解放感を与えてくれます。

建物を訪れる際の状況によって、期待していた空間体験や、準備していた感動と現実にギャップが生じることがあります。

僕たちは建築を、雑誌やメディアを通して、厳選され限られた素材 (写真や図面、テキストなど)から理解しています。その素材を選択した人の意志によって、実際の建築を甲とも乙とも理解できるし、そう勘違いして理解したつもりになっている場合は多々あります。

実際のところ、建築はAというようにもBというようにも、CやDというようにも理解できる。

それは個々の鑑賞者によっても、訪れる時間帯や一緒にいる人、さらには、その日の気分によっても変わってきてしまう。

空間体験とはそんなにまでも弱々しく、実は頼りなく不安定なものなのです。

しばらく佇んで時間を過ごしていると、周りの自然が為す音が聞こえてきました。

教会(チャペル)というのは、とても特殊な役割を担っています。

人が集まる場所であり、ただ静かに佇み、また学ぶ場所でもある。時にはコンサートホールのようにもなる。

多目的な機能を引き受ける場所でありながらも、人が無意識にも静かになってしまうところ。

ロマネスク時代は小さな教会で巡礼者が一夜を明かすこともあったそうです。

祈りの空間の吹き抜けは12mの高さがあります。

文字通り、垂直方向に吹き抜けて、備えられた蝋燭を消すほどの勢いある風も上部から吹き下ろしてきます。

このチャペルには天井がなく、なんと雨風が入って来るのです。

外は天気がよく強い陽射しのおかげで暖かいものの、中は日陰で底冷えするほど寒い。

でもなぜか沖縄にいるような匂い(!?)がします。

それはどこから来るのでしょうか?

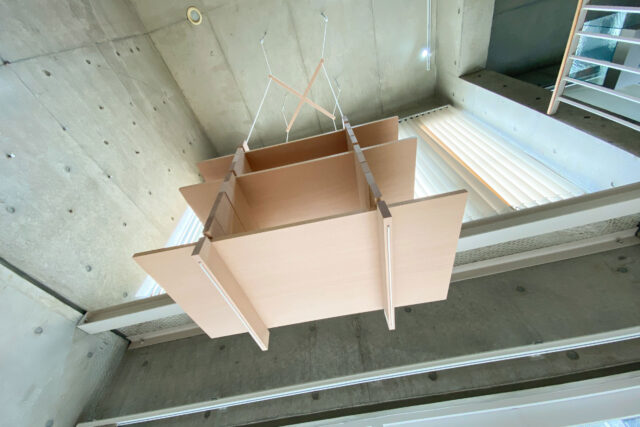

このチャペルが有名であるのは、一つにその特殊な工法から来ています。

チャペルが建つアイフェル(Eifel)地方で調達されたスプルース(Fichte)の丸太120本を、テント小屋を作るように並べて内側の型枠とします。そして、外側の通常型枠との間にGestampfter Beton、つまり版築の要領でコンクリートを打っていきます。

外側の木板と内側の丸太を隙間なく並べてできた壁の間に、通常よりも水分の少ないセメント混合物を流し固めていくのです。

コンクリートを作るには、異なるサイズの石ころ(骨材)とそれらを一緒に固めるセメントが必要です。このチャペルで用いられた骨材は、地方で取れた川砂利と赤黄色の砂利。ベースは通常の灰色がかったものでなく、白セメントを用いています。

通常のコンクリート造建築では、壁は垂直に立ち上がり、壁は平滑に仕上げるので、骨材が壁表面に現れてくることはありません。

しかしこのチャペルでは、内側の型枠である丸太と丸太の間が波打つようなくぼみがあり、そこにコンクリートが流し込まれるため、また丸太が傾斜しているために、そのくぼみに骨材が溜まり、内側表面に5cmくらいの大きさの石が時々現れてきています。

こうして見ると、コンクリートというのは単に綺麗なモノではなく、実は荒々しくもなるんだということが実感できます。

祈りの空間の床は厚さ2cmの錫と鉛をキャストしてできていて、近くのメヒャーニッヒ(Merchernich)という地域にある鉛山に因んでいるようです。

版築は一日に50cmずつ行い、チャペルの高さである12mになるまで24日間かかります。

その後、中の丸太を燻して乾燥させてコンクリートと丸太型枠を剥離しやすくしながら外していく。こうしてできた内部空間は丸太を反転させた形態になり、内側と外側の型枠を結んでいた金具を外してできるパイプの内側端部には、吹きガラスでできた雫のようなガラスを嵌めて内部に光が入ってくるようにしています。(現地のパンフレットと掲示板を参照)

結局、このチャペルに入ったり出たりを繰り返しながら、二時間ほど過ごしました。その間に、少なくとも30人くらいの人々が行ったり来たり。

小さな子供たちがきゃっきゃっ笑いながら、チャペルの周りを駆け回るのを見て、早く人が掃けてくれないかな、建築だけの写真が撮りたいな。なんて自分勝手にも思っていましたが、よくよく考えてみればここは教会。老若男女が集まって来て当然なのです。

むしろ人がいない状態で建築だけが存在することが、その意図に反している。

空間があって、そこに人が集まって、彼らがそこでどう振舞うのか。

その振る舞いが他の人(例えばここにいる僕)にどういう影響を与えるのか。

そもそも、そうした建築にまつわる出来事にこそ注目すべきでした。

たぶん建築家は「この空間が。。」と建築自体の美学みたいなものを語りすぎているのでしょう(反省)。

ズントーの言う「アトモスフィア」も、建築をオブジェクトとして見たものではなく、あくまで自分がその場にいた時に感じるもののことを言います。そこにはもちろん、他の人たちも、いろいろなものも混在しているのです。

設計の途中で、それが仮に意図的に作られたものであったとしても、チームで共有できるアトモスフィアが模型に建ち現われてきた瞬間に、プロジェクトの方向性は固まり、設計はドライブしていきます。

翌日コルンバ美術館へ向かいました。

近くの街デュッセルドルフ(Düsseldorf)で年末を過ごしていた同僚と待ち合わせて行きます。

冒頭で話したように、以前この美術館を訪れた時のあまりの空間体験に感動して「こんな美術館を自分でも建ててみたい」と強く思ったことを覚えています。

言動に若さを感じる(笑)のだけれど、今でもそう思い続けています。

一歩入った瞬間から、もう“ズントー”です。

この美術館では全てのモノがデザインされています。

建築の枠組みはもちろん、窓枠から始まり、ドアノブから傘立て、チケットショップの什器からコインロッカー、非常灯に到るまで。既製品であるのはトイレや洗面くらいなのではないか。。

見て感じるもの全てから、何と言ったらいいのか、同じ種類の心地良さみたいなものを感じます。

全てがコントロールされているのだけれど、窮屈で厳格すぎる感じではない。

鑑賞者が空間体験によって引き起こされる感情を、無意識に操作されている感じでもない。

ポジティブな意味で、“建築空間という芸術”の中にいる感覚です。

建築を設計するということは、単に必要な機能を満たす建物を作ることだけではないし、雨風を凌ぐシェルターを建てるだけでもありません。

建築が建築たる基本条件は満たして上で、さらに住み手、使い手のライフスタイルを良い方向へ変化させていくような。生活を少しでも楽しく多様にしていくような提案が備わっていなければならないと僕は思います。

コルンバ美術館はそのことを教えてくれているかのようなのです。

この空間を体験して初めて、ドイツの芸術学校バウハウスがなぜ建築を”総合芸術”として位置づけ、最終的な教育の目標に据えたのかが少しだけわかった気がしました。

空間には気品があって、同時に建築素材の持つ泥くささもある。

全体の構成としては大らかにできているけれど、部分は華奢で繊細。

光に満ちていながらも、ところどころに現れる翳が、さらに光の空間を引きたてる。

2つの相反する要素がここそこに混在しているけれど、それらが相殺されて中途半端になっていない。そのバランス感覚とアレンジ力がよく見えます。

床壁天井を用いた空間プロポーションを、開口部や吹き抜けなどの構成を、照明器具や空調設備、什器をアレンジしていくのは、空間体験というコマ送りの為に、ひとつひとつ丁寧に絵コンテを考えていく作業の積み重ねなのかもしれません。

かと言って、そうしてできた空間が建築家の手元を離れて使われ始めた瞬間に、使い勝手の自由を束縛するようであってはいけない。

建築家の設定した空間を、使い手が、さらにアレンジできるような許容力がなければいけない。

建築をデザインすることの難しさ、面白さはそこに潜んでいます。

こんな風に考えさせてくれたコルンバ美術館ですが、全て納得のいく完璧な建築というわけではありません。個人的に気になった二つの点について、キーワードを挙げて考えていきたいと思います。

«建築の質量について»

美術館三階の展示室と読書室を仕切る開き扉は、見た目にはかなり重厚ですが実際は思いの外と軽い。簡単に押して開けることができます。

これは無垢材ではなく突き板を用いてできているからです。一般的に無垢建具は重く、突き板を用いる場合(フラッシュ戸)はその下地本体を軽く比較的安価に作ることができます。

建物を構築する要素、例えば床、壁、天井は構造の骨格として頑強でなければならないし、質量も大きい。対照的に、開き扉はヒンジがついて開閉を目的に作られているから、軽く動かしやすくなければいけません。

基本的にズントーはcladding / lining、つまり被覆材で仕上げることを避けます。

躯体壁とは別に、石材を躯体に貼ったり、引っ掛けたりといったように、性能のある被覆材を付加していくデザインプロセスは極力避けているのです。

一方で、家具職人であった素地からくるのか、木材の扱い方に関しては柔軟です。例えば、突き板を多用して木目を活かした現れとすることが多いのです。

今回の開き扉もその一つでしょうか。ここでの“木の扱い“がまさに、僕を惑わす原因なのです。

開き扉に触れ、動かす度にドア自体の質量を一層小さく感じる。この予想外の軽やかさに違和感を感じるのです。

断っておきたいのは、建築を軽く見せることの是非を問いている訳ではありません。

僕が強調していることは、建築は幾千もの異なる小さなパーツから成るからこそ、それらがバランスよく、あるべきところに収まっていて欲しいのです。

そして、建築部材、要素のバランスの良さは、黒や赤といった色、コンクリートや木材といった材料の種類、光沢やマットといった素材の仕上げ方だけではなく、素材の質量が多いに関係していると僕は思うのです。

思い出して見てください。先ほど紹介したブラザークラウスチャペルのことを。

版築で出来上がった躯体にできた穴(Pコン)から、外の光をほのかに取り込んでいたあのガラス玉。吹き抜けから雨が滴って、小さな水溜りを作っていた、祈りの空間の鉛の床。

アクリル製の玉ではなく、またアルミの床ではなかったのは、単にそれらが「ハンドメイドされているから」とか「地元で採れたものだから」といった理由ではきっとないでしょう。

僕は版築の重厚さに合う素材の質量が必要だったのではないか。と振り返りながら思い出しています。(鉛は金属の中でも特に重く、アルミは特に軽い。ガラスはアクリルの約二倍の比重がある)

先の話に戻って考え直して見ます。

図書室の「軽い」開き扉は「重厚な」展示壁に属しているものではなく、突き板を多用した図書室のインテリア壁の延長だと考えることはできないか。

そう認識し直してみると、軽い扉が途端に美しい木目を見せる突き板の延長にあって、まるで家具のように思えてくる。すると質量の大きさに気をとられることもないし、華奢なハンドルの付け方もしっくりくるところがあります。

僕はこの扉に展示室と図書室を強く隔てる機能を潜在的に期待していたのでしょうか。

大きくて重たかったブルーダークラウスチャペルの扉が、外の平原と厳粛な祈りの空間を隔てるのに寄与していたように、展示室と図書室を区別して認識したい衝動があったのでしょうか。

こうした、建築要素の“実際の在り方“と、自分が“こうあって欲しいと考える在り方“を行き来しながら建築を認識し理解していく作業からは、思いがけない裏切りを感じることがあります。

それはボジティブであることも、ネガティブであることもありうる。

自分勝手に設定した物語に沿った話が進まないことへの苛立ちと背中合わせになった、新しいことを発見することの楽しさ。といったらいいでしょうか。

実際に見て触って匂い、その場の空気を感じ取ることは、建築を体験することの醍醐味です。

«素材の仕上げについて»

コルンバ美術館には天井高のある展示室が3つあります。

9-12m弱の高さがあるこの空間にはハイサイドライトが採られ、半透明のガラスから柔らかくも空から降ってくるような光を空間に取り込んでいます。

僕には取り付けられた半透明ガラス、そしてその留め具から妙に工業製品であることへの違和感を感じてしまいました。それはナチュラルに手仕事で仕上げられた展示壁の漆喰とのコントラストから来るものとわかってはいるのですが。

開口部から入ってくる限定された光が、鈍く光るような留め具であったらどうだったろう。

一般にズントー建築を形容する際には“手仕事“や”素材感”といった、手触りを意識し、職人の手垢を残すことを意図しているように思われがちですが、実際の建築を見ると、光沢のある仕上げもあちらこちらで見られ、”サラッとし過ぎてはいないか?”と思わせられることが多々あります。

僕にはどういうわけか、キラキラと光すぎる金属はプラスチック製おもちゃにメッキをしたような、少しだけ安っぽい印象を持っています。それは、プラスチックが量産されることで廉価になった。そこにメッキをすることで金属のように見せることができるという事実が、フェイクを思わせるからに他なりません。

そんな背景をもって目にする、金属の明るい光沢感には軽々しさがあって、少しだけ拒否反応を抱くことがあります。かといって、全てが陰影の中で鈍く光っている、和室の奥の金屏風のようなものを良しとしているわけでもないのですが。

手仕事ばかりの建築は、どうもベタベタした感じがありすぎることもある。

仕事の跡があって、素材感がありすぎることもある。

そこにサラッとした工業製品を組み合わせると、良いバランスが生まれる。

と話としてはわかるのですが、そのバランス感覚を頭で理解し想定するのには、なかなか一筋縄にはいかないところがあるのです。

いくつかのモノを組み合わせることで、単なる1+1の足し算ではない、相乗効果が得られる。

モノをあるべきところに納める適材適所のセンスは、ズントーならではです。

これら二つの点は、建築を訪れて初めて気付くことのできた、一見すると小さなテーマです。

しかし、建築は大枠で理解することよりも、実際にはこうした小さなテーマが積み重なって、小さな決定の積み重ねがあって全体の雰囲気を作り出しているものです。

その小さな決定が一つでも違えば、つまりこの図書室への開き扉が重たかったら、またハイサイドライトの留め具が鈍く光っていたら、空間の印象、雰囲気、それに対する僕たちの認識、理解というのは驚くほど変わってきてしまうのです。

言い換えれば、建築体験とは幾千ものパーツから成る、いくつものデザイン決定を含んだ情報すべてを同時に享受することに他なりません。

建築にまつわる情報が一緒くたんになってやってきて、頭を働かせて理解するよりもまず、感情的に心を動かして来るのです。

僕がコルンバ美術館に一歩足を踏み入れた瞬間に感じた「この建築はズントーそのものだ」という感覚は、そこにあったズントーのデザイン決定の積み重ねが、僕に語りかけてきたからだと言えないでしょうか。

設計という行為は、自分にとって違和感のない選択を積み重ねていくことで、自分でも気づかなかった建築の輪郭を、ぼんやりと立ち現わすことに他なりません。

先人の作ってきた輪郭をできるだけ訪れ、学んでいきたいと思っています。

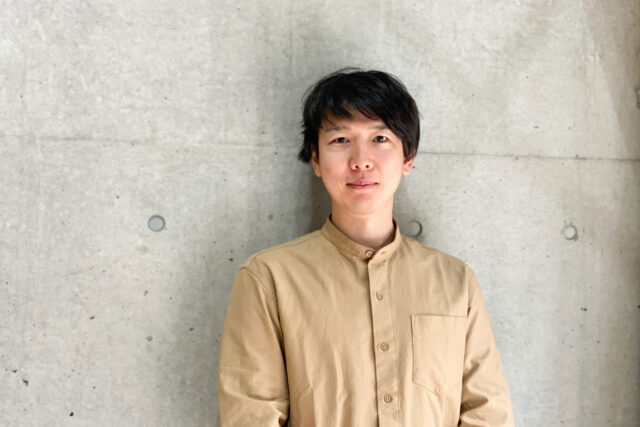

杉山幸一郎

日本大学高宮研究室、東京藝術大学大学院北川原研究室にて建築を学び、在学中にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ピーターメルクリ スタジオ)に留学。大学院修了後、建築家として活動する。

2014年文化庁新進芸術家海外研修制度によりアトリエ ピーターズントー アンド パートナーにて研修、2015年から同アトリエ勤務。

2016年から同アトリエのワークショップチーフ、2017年からプロジェクトリーダー。

世の中に満ち溢れているけれどなかなか気づくことができないものを見落とさないように、感受性の幅を広げようと日々努力しています。

駒込にあるギャラリー&編集事務所「ときの忘れもの」のブログにも、毎月10日に連載エッセイを綴っています。興味が湧いた方は合わせてご覧になってください。

■本エッセイのその他の回はこちら