SHARE 和田寛司 / ランチ!アーキテクツが余白のある設計をし多くの施工者と現場で作り上げた、京都の築90年の既存町家の改修「DIG IN THE DOMA」

和田寛司 / ランチ!アーキテクツが余白のある設計をし多くの施工者と現場で作り上げた、京都の築90年の既存町家の改修「DIG IN THE DOMA」です。和田は、アルファヴィル出身の建築家。

築90年の町屋改装プロジェクト。もともと九州に建てられていたものを京都に移築し、クライアント一家が4代暮らしてきた。この度、5代目の夫婦が暮らす事になり耐震も兼ねて二世帯住宅へ改装する運びとなった。これからの数世代が暮らせる現代的な生活に対応する空間をつくる。そのために、部屋数と容積をコントロールできる仕組みを考えた。

改修工事に際して解体してみないとどのようになっているのか分からない部分がたくさんある。既に幾度かの改装が入っており納まりにはばらつきがあって、全てに統一した納まりを適用して管理する事が難しい。現場での俊敏な対応が求められることになる。そこで、いっその事、不確定な部分は現場で即興的に設計し施工できる計画を考案する事にした。上記のような構造、機能、用途を計画した枠組み的な図面を作り、その中に空白をいくつも設けて、その部分については各施工者と相談し現場で即興的に設計施工してしまう、そういう「余白のある図面」を引いてみた。

彼との話をうけ「余白のある図面」をうまく機能させる為に、現場の組織のあり方について考えてみた。意図を共有しつつも、多様性を認め、施工者が自由に提案を行えるような、ヒエラルキーを極力持たない、組織が必要だと考えた。まず、分離発注形式で協力してもらえる専門業者や現場経験があるアーティストなどの非専門家でチームを組んだ。それから「余白のある図面」を見せて着工後の事について話し合った。設計者である僕自身も施工に加わる事になった。

以下の写真はクリックで拡大します

以下、建築家によるテキストです。

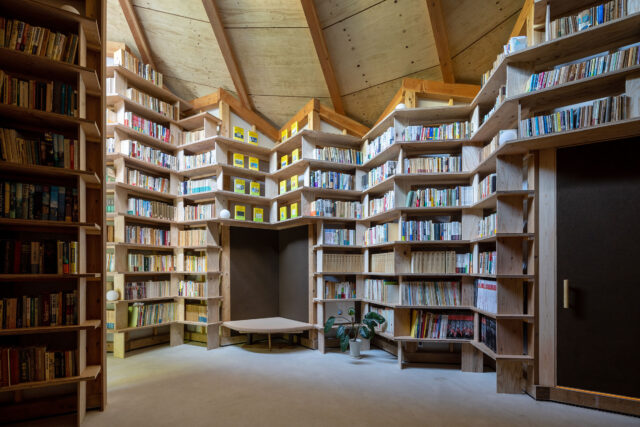

築90年の町屋改装プロジェクト。もともと九州に建てられていたものを京都に移築し、クライアント一家が4代暮らしてきた。この度、5代目の夫婦が暮らす事になり耐震も兼ねて二世帯住宅へ改装する運びとなった。これからの数世代が暮らせる現代的な生活に対応する空間をつくる。そのために、部屋数と容積をコントロールできる仕組みを考えた。敷地の南に庭があるので、これが建物に入ってくるような連続性を持った大空間の器が用意されていて、各々の生活や、その時の気分で空間を分節しつつ大らかに暮らせるような場所になればいい。そんな思いから、次のようなものを検討した。2階を残し、それを支える通し柱と梁がグリッドを構成するのでそれを必要面積分延長し、下屋に生活空間を確保する。下屋は庭との連続性を持った半地下の大空間として、壁面は最低限にとどめた大きな器をつくる。将来的にはグリッド上に壁を立てたり、カーテンで仕切ったり自由に分節可能なワンルームの町屋である。

改修工事に際して解体してみないとどのようになっているのか分からない部分がたくさんある。既に幾度かの改装が入っており納まりにはばらつきがあって、全てに統一した納まりを適用して管理する事が難しい。現場での俊敏な対応が求められることになる。そこで、いっその事、不確定な部分は現場で即興的に設計し施工できる計画を考案する事にした。上記のような構造、機能、用途を計画した枠組み的な図面を作り、その中に空白をいくつも設けて、その部分については各施工者と相談し現場で即興的に設計施工してしまう、そういう「余白のある図面」を引いてみた。ラスキンが言うような労働の喜びを実現したい。そのためには、現場で様々な人の手によって設計を更新していくのがいい。そんな理想を抱いていた僕を、友人である研究者の山口純氏は後押ししてくれた。普通の設計では、なるべく完全な図面を描いて、施工者はその通りに施工する。しかし、それを推し進めると、なるべく不確定性を減らすべきということになり、規格化された部材をマニュアル通りに施工するということになる。施工の仕事はつまらなくなり、出来上がるものは画一的になる。不確定性を受け入れたうえで、施工者が他者や現場にあるモノと対話しながら即興的に形を生み出すことを推奨するような、そういう設計のプロセスや組織のありかたはないだろうか。そんなことを彼は、記号論とかオートポイエーシスといった理論をつかって議論していた。

彼との話をうけ「余白のある図面」をうまく機能させる為に、現場の組織のあり方について考えてみた。意図を共有しつつも、多様性を認め、施工者が自由に提案を行えるような、ヒエラルキーを極力持たない、組織が必要だと考えた。まず、分離発注形式で協力してもらえる専門業者や現場経験があるアーティストなどの非専門家でチームを組んだ。それから「余白のある図面」を見せて着工後の事について話し合った。設計者である僕自身も施工に加わる事になった。

いよいよ工事が始まった。設計者として施工者として毎日現場で過ごす。建築としてより良いものにする為には、意図を共有しつつも施工者が気持ちよく労働し、自由に提案のできる場をつくる必要がある。そうでないと「余白のある図面」は機能しない。現場の空気作りも施工体験の醍醐味である。僕達は(クライアントも設計者も施工者も)共に現場で昼食をとり、その時にディティールの話や施工方法の相談をみんなで話し合って意図を共有した。毎日来れないクライアントに微妙な建築の意図を伝えることも必要だ。地鎮祭や上棟式では、彼らも参加しての神楽を即興的に演じた。このように、図面や文章だけではなく会話と身体体験によって建築の意図を伝えるように心がけた。ヒエラルキーを極力つくらずに施工者やクライアントに極力近づいて、現場での身体性と、会話によるフラットな関係から「余白のある図面」を補完していきたかった。

「余白のある図面」は施工の場で具体的にはどのように機能したのか。たとえばコンクリートの半地下は、アーティストの吉野正哲(マイアミ)氏の監修によって施工され、建築家である岡啓輔氏を講師としてクライアントも参加するワークショップによって型枠を作った。そこでは、寸法や既存床板を型枠に使うといった大枠を事前に決定したうえで、即興的に型枠への装飾を追加した。庭にある草木を型枠に貼ることで、コンクリート打設においてレリーフ状の模様が浮かび上がった。また、この半地下のコンクリートの仕上がりを見た左官職人の八田公平氏がこれに応答するように床のモルタルを水晶で磨き仕上げにすることを提案するなど、即興が即興を生んでいくプロセスが見られた。

このように施工者からの提案を聞き、全体のバランスをとりながら現場で仕様が決まっていった。材料に触れ、人と話し合って、施工を進めれば、今まで見えていなかった新たな気づきがたくさんある。その気づきから問題設定を行い、解へと向かって人と材料が即興的に応答し合う。このようにして設計が次々と更新されていき、各々の施工者の成果物は連鎖的に反応し合い、設計者一人では構築し得ない風景を作り出す。「余白のある図面」を使った設計施工のプロセスでは、ボトムアップ式のアプローチを採用する事で、不確定性と多様性を持った豊かな建築空間をつくる事ができる。そこでは、労働が設計でもあり、それ自体に喜びを感じられる(実際に施工はどれもとても楽しかった)。建築にはそれらを体現する力と必然性が備えられているのだ。大きなものを作る為には沢山の人と材料と時間と対話が必要であり、建築にはこれらを結びつける必然性がある。そして、必然性が労働を生み、対話によって労働は喜びを生む。建築には一人一人、一つ一つ、時と時を一つのものにしてグルーヴを生み全てを昇華させようとする力が備えられている。今回のプロジェクトではその事を今一度考え直すとても貴重な機会になったと思う。

■建築概要

DIG IN THE DOMA

所在地:京都市

主要用途:専用住宅

家族構成:二世帯

——–

設計と施工

ランチ!アーキテクツ 担当:和田寛司

構造 柳室純構造設計 担当:柳室純

解体 たま製作所 担当:小西由悟 西村立志 畑八雄 加藤至

地盤掘削 株式会社トリヤマ 担当:鳥山晋吾 竹内良太 西村茂 One STEP 西村組

基礎 向井工務店 担当:吉野正哲(マイアミ) 向井麻里 向井翔馬 光田哲也 岡鳥飛鳥 上野明人 藤森圭之介 阿児つばさ 南大輔 小山智寛 前田耕平 宇治茶 八雄 mélanie heresbach Sebastien renauld 岩本翔志 加納琢司 田中鉄筋工業株式会社 近藤工業 近藤了介

基礎型枠 高山建築学校 担当:岡啓輔 藤巻晋 青島雄大

左官 八田人造石 担当:八田公平 森哲也

大工 かもうこうむてん 担当:加羽英吾 辻康友 池田郁夫 村上ジョージ

プレカット コウヨウ(株) 担当:池山尚輝 山本浩己

大工 :山崎史郎 大木脩

材料 大同商事 担当:青木康一郎

建具 STUDIO-A 担当:池上将暢

アルミサッシ 奥村ガラス 担当:奥村寿幸

鉄工 坂田鉄工所 担当:坂田章

防水工事 404号室 担当:小高諒

給排水衛生設備 岡部住設 担当:岡部亘泰

空調設備 森本配管 担当:福井啓祐

電気 八屋 担当:畑八雄

産廃 YK商会 担当:吉村鐘秀

地鎮祭 正覺寺:釈 美秀

地鎮祭 カサルーデンス 担当:河本順子 熊野陽平 段松李香 はがみちこ 山口純

記録写真 担当:三木由也

——–

構造・工法

主要構造・工法 木造

基礎 べた基礎

——–

規模

階数 地上2階

軒高 4,255mm 最高高さ 5,480mm

敷地面積 264.98m2

建築面積 115.16m2

(建蔽率43.45% 許容60%)

延床面積 162.71m2

(容積率61.40% 許容200%)

1階 115.16m2 2階 47.55m2

——–

工程

設計期間 2013年11月〜2018年10月

工事期間 2018年10月〜2019年8月

——–

敷地条件

地域地区 第一種住居地域

道路幅員 南4m

——–

外部仕上げ

屋根:既存瓦屋根 ガルバリウム鋼板折半

外壁:既存漆喰壁 ガルバリウム鋼板小波板

開口部:スチールサッシ アルミサッシ 木製サッシ

外構:コンクリート金鏝抑え

——–

内部仕上げ

1階

床:フローリング タイル モルタル金鏝抑え人造鏝磨き ラワン合板AEP

壁:針葉樹構造用合板AEP 既存床転用造作型枠コンクリート

天井:針葉樹構造用合板AEP ラワン合板AEP 木梁現し

2階

床:ラワン合板AEP

壁:PB AEP

天井:PB AEP 木梁現し

浴室

床:FRP

壁:FRP

天井:FRP

——–

設備システム

空調 :冷暖房方式/ルームエアコン 床暖房

換気方式/第3種換気方式

給排水:給水方式/上水道直結

排水方式/下水道放流

給湯 :給湯方式/ガス給湯器

| 種別 | 使用箇所 | 商品名(メーカー名) |

|---|---|---|

| 内装・壁 | 基礎、ダイニング・キッチン1 | 躯体防水コンクリート コンプラスト+農業用シート造作型枠(東亜貿易+高山建築学校チーム) |

| 内装・壁 | リビング1、玄関1 | 躯体防水コンクリート コンプラスト+農業用シート造作型枠(東亜貿易+高山建築学校チーム) |

| 内装・金物 | 新設木構造部 | |

| 内装・床 | ダイニング・キッチン1 | |

| 内装・床 | ダイニング・キッチン2、リビング2 | |

| 外装・屋根 | 下屋根 | |

| 内装・キッチン | キッチン1、キッチン2 |

※企業様による建材情報についてのご意見や「PR」のご相談はこちらから

※この情報は弊サイトや設計者が建材の性能等を保証するものではありません