SHARE 杉山幸一郎による連載エッセイ “For The Architectural Innocent” 第4回「ペンから筆へ」

※このエッセイは、杉山幸一郎個人の見解を記すもので、ピーター・ズントー事務所のオフィシャルブログという位置づけではありません。

ペンから筆へ

日本や世界の他の国々と同じように、スイスでも新型コロナウイルスの影響で、3月中旬から多くの経済活動が停滞し、外出はできるだけ自粛するよう要請されています。学校やスポーツ施設、文化施設は一ヶ月以上、閉まったままです。

人に会う際には社会的距離(2m)を保ちながら、それが難しい場合にはマスクを着用することが推奨されています。

今月11日からは、休校になっていた学校が再び始まりますが、まだまだ気の抜けない日々が続きそうです。この状況に憂うことなく、こうして社会が変化していく時に、何か今後のきっかけになるような物事ができないかとポジティブに捉え、模索しているところです。(2020年5月4日現在)

僕たちズントー事務所はといえば、全スタッフが9箇所のワークスペースにプロジェクト毎に分かれて配置され、それぞれ3人程度の小さなチームで作業をしています。

僕自身も新しく決まったワークスペースにパソコンを運び入れ、プロジェクトの縮尺1/10模型をチームメイトが作り上げていくのを傍目に、図面を描きながら、オンラインミーティングをしている日々です。

PC画面の図面を共有しながら、イメージを見せながらの設計作業は、参加している全員が限られた情報(ディスプレイ)に集中することができるので、慣れてしまうとそれはそれで効率がよくなっていくのを感じています。

そんな日々を送っていますが、今回は3つの事務所建築を時系列に追いながら、ズントーの変化について考えていこうと思います。

«アトリエを行き来して生活する»

今、ハルデンシュタイン村にある事務所の前面道路の大工事が行われています。

昨年、村の中心にあるお城の傍に2棟の新築集合住宅が建ちました。その地下に建てられたDistrict heating (地域熱供給)に村全体がアクセスできるように、いたるところで道路下のパイプ工事が行われているのです。

普段事務所へ通っている道が封鎖され、木造アトリエの隣にあった空き地に臨時駐車場ができ、そこから事務所へ向かうことになりました。簡単にいえば、今までは上の道から向かってきたのが、下の道から登ってくるようになった。ということになります。

以下の写真はクリックで拡大します

それは、とても新鮮な出来事でした。

今まで見てきた、通ってきた道が変わるだけで、こんなにも周りの景色が変わって見えるのか。

毎日歩く見慣れている景色の中では、些細な変化に目が行き、色々な発見をすることができますが、実は今回のように全く別の角度からの大きな変化に対しては、その存在すらなかなか気づくことができません。

道を挟んで点在する3つの事務所建築をある地点から同時に眺めることができたのは、この工事のおかげと言ってもいいくらい。1つ目の事務所から30年の月日を経て、結果としてできた3つの分棟が合わせて一つの事務所を作り上げています。

(写真の真ん中左にあるのが新アトリエ、写真中央のVWビートルの上にある黒い建物が木造アトリエ。そして写真真ん中右にあるのがコンクリートアトリエです。)

以下の写真はクリックで拡大します

3つのうち、1つ目の事務所(通称: 木造アトリエ)にはオフィススペースのほか、簡易キッチンとダイニングスペース(グランドピアノ付き)があって、1日2回あるコーヒーブレイクとランチをそこで、もしくは外のガーデンで過ごします。プロッター(大型印刷機)のある部屋もあって、ミーティング前には何度も他の建物と行き来をしています。

2つ目の事務所(通称: コンクリートアトリエ)は一部オフィススペースとなっているほか、地下には木工房が、そして庇のある半外部の作業場には、石材を加工する大きな機械もあります。そこには、設計事務所というよりは、アーティストの作業場のような設えと雰囲気があります。

そして3つ目、一番新しい事務所(通称: 新アトリエ)の地上階にはワークショップが、上階にはオフィス、ミーティングスペースがあり、クライアントミーティングは主にこの建物内で行います。

アトリエ設計事務所に必要な機能が、結果的にそれぞれの建物に少しずつ振り分けられていて、それら3つの建物を一日のうちに数回、多い時は何度も行き来します。毎日すれ違う顔見知りの近所に住む人たちとは、自然と世間話すらする仲になりました。

事務所がある«敷地内で働いている»のではなく、事務所のある«エリアで生活をしている»という感覚を強く持っています。

«もうひとつの顔»

ピーターズントーと聞くと、独特の雰囲気がある美しい空間を作る。といったような形容をされ、 どうしてもその部分にだけ注目されがちです。実はこのハルデンシュタイン村の、とりわけ事務所の面している道(Süsswinkel)の地域計画に積極的に関わって、新しく村の建築条例になるようなルールを提案し、整備をしている一面もあります。

僕が始めに事務所へやってきた当時、ズントーがプロジェクトの計画敷地、その周辺だけでなく、地域さらには都市全体への影響に思いのほか留意して、そうしたテーマをよく話していることを知って、驚いたのを覚えています。僕の抱いていた先入観と違って、良い意味でとても意外に感じたのです。

元を辿れば、バーゼル近郊出身のズントーが大都市ニューヨークから帰ってきた後、仕事の関係があったにしろ、バーゼルやチューリッヒといったスイスの大都市ではなく、人口千人の村に腰を落ち着かせたこと。そして、そこから世界に発信し、国際プロジェクトを抱えるようになったのは、後に続くスイス建築家にとってのロールモデルになったということを、知人から聞いたことがあります。

今では当たり前になった地方(都市)から世界へ向けたデザインの発信も、30年以上前にはかなりの挑戦であったと想像できます。実際、どこかの食事の席で、本人もこう話していました。

「海外からチューリッヒ空港へ帰ってきて、ハルデンシュタインへ向かう途中、なんで自分はこんなところで仕事をしているんだろう。と納得するまでに、十年かかった。」

今でこそ冗談にも聞こえますが、当時は思い悩むほどのことだったのかもしれません。

実際に世界各国からやって来た同僚たちと過ごしていると、この人口千人の村に、このローカルな場所に、どうしたらインターナショナルな事務所(4月末日現在で17カ国から)が存在し、どうして僕はそこにやってきたのだろう。と今さらながら他人事のように不思議に思うことがあります。

かといって、どこかの大都市へ行きたかったという気持ちが湧かないのも事実なのですが。

やはり、ズントー建築はこのハルデンシュタインあってのものであって、仮に事務所が、例えばバーゼルのようなスイス有数の都市にあったとしたら、働きにやってくる人も、事務所内の雰囲気も、そして出来上がるものも変わっていただろうと容易に想像できてしまいます。

それでは3つのアトリエを少しずつ見ていくことにしましょう。

以下の写真はクリックで拡大します

«木造アトリエ(1986)»

1986年竣工の木造アトリエは、カラマツの線材でファサードが作られているイメージを思い浮かべる人も多いかもしれません。黒く日焼けしたその材が端正な古いお寺のようにも見え、また、なんだか日本の小さな住宅のような可愛らしさのある外観に、親しみを抱いた人も多いのではないでしょうか。

ズントー自身はこのアトリエについて、雑誌Hochpaterre(4.2017)のインタビューで次のように語っています。

«Das erste Atelier wollte Holz sein. Da war ich noch Denkmalpfleger: Nur die Wohnhäuser sind aus Stein! Und ein Atelier ist nicht aus Stein, das hört man ja, das ist etwas Leichtes.

Damals bräuchte es eine neue Einstellung, um mit Holz zu bauen. Das Atelier ist dann ein bisschen wie ein Möbel geraten.»

«初めのアトリエは木造で作りたかった。私は当時まだ保存修復家で(の名残が)あったので、住宅だけが石造であるべきだ、アトリエは石造ではなく、何かアトリエという言葉を聞いて感じるように、軽いものであるべきだと考えていた。

当時そんなアトリエを木造で建てるためには何か新しい態度が必要で、出来上がったアトリエはやや家具のような建築になった。»(筆者意訳)

注釈: ズントーは、グラウビュンデン州の史跡保護課で働いていた際に、多くの古い建物を調査し、実測し、そして改修をしています。その経験から、住宅は石造である。という認識していたのだと思われます。スイスの厳しい気候では、ほとんどが石造の家で、木造は倉庫や家畜小屋だったのでしょう。

以下の写真はクリックで拡大します

本人も家具のよう、と形容しているように、この木造アトリエの内部も外部も、細部の細部に至るまで気を使ってデザインされています。まさに精巧な家具を作るように造られた建築といったらいいでしょうか。

それは例えるなら、大きな筆で描かれた線ではなく、細いペンで線がいくつも描かれているような感じです。一点から始まった線が、他の線と交わる際に、正確にピタッと止まって結合している。材料と材料が出会うところに、そうした緊張感が見て取れます。雑なところが見当たりません。

簡素ながらも、繊細さがあり、装飾過多ではないのだけど、丁寧な工芸品のような様相があります。

当時、住宅は石造であるべきだという認識があったのはとても興味深いところです。このアトリエは木造の作業場、倉庫や納屋といった感じに作りたかったのでしょうか?

次に建てられるコンクリートアトリエ(自宅兼アトリエ)は、住宅とアトリエのハイブリッド。

つまり、先のインタビューの内容からいえば、重い石造の住宅と、軽い木のアトリエ部分ということなのでしょうか?

以下の写真はクリックで拡大します

«コンクリートアトリエ(2005)»

先の木造アトリエができてから、約20年後。地上階の一部は設計事務所として、地下はワークショップとして、その他の部分は一部二層のズントー自邸として建てられました。

この建物は道を挟んで木造アトリエの斜向いに建っています。

全体が中庭を囲ったU字の配置になっていて、南側のウイングにはオフィススペースが、北側のウイングにはピーター自身のアトリエが、そしてそれら二つが出会う場所はミーティングルームとして計画されています。

オフィススペースで作業をしていると、中庭を挟んで向こう側にピーターが作業しているのが見える。そんな緊張感がありながらも、落ち着いて作業できるアトリエです。

以下の写真はクリックで拡大します

全体のヴォリュームは、木造アトリエに比べるとかなりどっしりとしたコンクリートの細長い塊です。とはいえガッチリしすぎていないのは、外壁がテキスタイルのようなもので型枠表面をカバーし打設されているので、その繊維が転写されて柔らかい表情のある仕上げになってからでしょうか。

ツルッとした光を反射するようなコンクリートもいいけれど、翳して奥行きを出すようなこの仕上げも悪くありません。その表情がグレーコンクリートの重たく硬い印象を和らげているのに寄与しています。

ハルデンシュタイン以外の他のプロジェクトも含めたズントー建築を、建てられた順に追っていきながら気づくのは、このコンクリートアトリエができる前後では、ずいぶんと木の使い方が変わってきている。彼独自の使い方になっていきているように思えるのです。

以前のエッセイにて«コルンバ美術館»を紹介した際に、図書室へ入るところのドアの軽さが展示室の壁の重厚さと比べて気になったと綴りました。(詳しくは以前の第三回の記事を参考にしてください)

この住宅兼アトリエには、数え切れないほどの木の種類が多用されています。部屋を仕切る全てのドアはほぼ全て開き戸で、それぞれ違う樹種の突き板によって作られています。

扉だけではなく、ダイニング、リビング、そして作業テーブルも全て違う樹種の無垢材で造られています。

住居のリビングスペースは二層分の高さのある部屋です。楓の木で床壁天井の全面仕上げられていて、部屋に入った途端に音の聞こえ方が全く違うのに気づきます。

木材の柔らかさ、軽さは、コンクリートの堅さ、重さとは全く違う音響の変化をもたらします。

こうした要所での木材の扱い方によって、コンクリートグレーで覆われた建物全体に、色のアクセントが生まれ、空間が生き生きとしているのが感じられます。

内外部がほぼコンクリートで囲まれているのに、コンクリート造の建物に身を置いた時の重圧感、空間の強さみたいなものは感じません。

むしろ柔らかさと軽やかさがある。コンクリート造でも他の要素との組み合わせによって、重さと軽さの両方を表現できるということをこの建物を通して学びました。

外部に用いられている外付けロールスクリーンは、後の新アトリエでも設置されています。

屋根は波板鋼板。断熱材が挟まれ二重層になったコンクリートの躯体ヴォリュームに、スチールの架構が載り、屋根が設置されています。

天井の形から屋根の傾斜がわかる木造アトリエとは対照的に、このアトリエの内部天井はフラット。屋根は独立した要素としてデザインされています。

きらびやかな装飾があるわけでもなく、奇をてらったデザインがあるわけでもありません。ただ、構成がざっくりとデザインされている割には、最後の仕上げや家具、照明においてきめ細かさがあります。

シンプルで日常の延長にあるようなデザインであるのに、«動かすことのできない建物の躯体»と、«取り外すこともできなくはない壁の仕上げや造り付けの家具や照明»、«動かすことができる家具»といったように、3段階くらいに分けられた建築要素、材料に対する捉え方の違いがあるために、空間は飽き足らずにリッチに出来上がっている。

この建築はまさに、木造とコンクリート造の、アトリエと住宅の、組み合わせがちょうどうまく仕上がっています。

以下の写真はクリックで拡大します

«新アトリエ(2015)»

一番最後に建てられた新アトリエは地上4階地下1階建てと背が高く、敷地自体も高い場所にあるので、最上階から景色は最高です。

以下の写真はクリックで拡大します

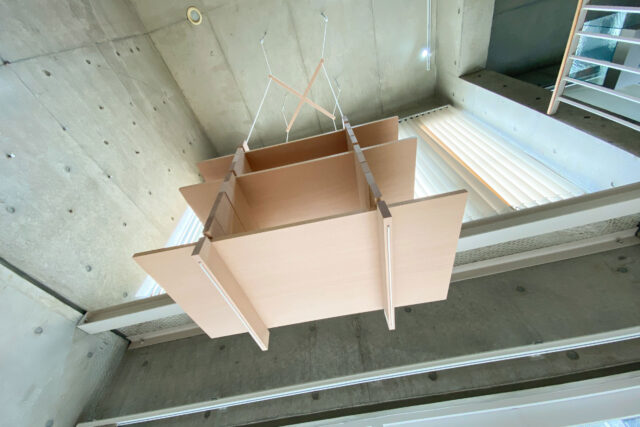

非常に簡単にできたいわゆるドミノ式のコンクリート躯体に、重厚で存在感のあるオーク材の柱フレームが取り付き、足元から天井までこれ以上ない視線の通りを持っています。

各階のコンクリート床スラブは端部で立ち上がり、少し低いベンチとなって終えます。このベンチによってオフィス空間の領域が設定され、どこか包まれたような安心感を与えてくれると同時に、内蔵された温水ヒーターが冬の窓際コールドドラフトを防ぎます。

床スラブには、厚み3cmはあるの栗材フローリングが浮かせて載っています。

もちろん、このスペースはオフィスビルのように、電気系配線や配管スペースとして使用されてはいるのですが、わざと足踏みして音を立ててみると、フローリングの音が全然違うのです。

歩くと音が違う。ドーンボーン。

音が響くことは騒音ではなく、響くことで床下に空間があるのを感じるのです。

途端に、建物全体が呼吸しているように感じられました。

先に紹介した2つのアトリエと比べて、この建築はかなり大きなアクションで、非常にざっくりとできています。かといって、粗にはなっていない。ただただ、潔いのです。

何か書道家が大きな筆にたっぷりと墨をつけ、全身を使って一心に筆を走らせたような、そんな印象を僕は持っています。

もはや、家具のような建築では全くありません。いろんなものがそぎ落とされた後に残った芯そのもののような。。

«一緒くたになって»

建築は空間づくりに必要な構成要素や扱う素材の種類を増やせば増やすほど、設計者が表現したかったことが多く表現されるものの、その中でどれが最も重要な要素だったのかは、反比例するようにぼやけてきてしまいます。

それは単純に、要素が多いとその要素同士、異素材同士をどうアレンジするのかの判断材料が増え、設計をまとめるのが難しくなってくるからです。

(部屋にいくつかの家具やカーテン、カーペットを置こうとする時を思い浮かべてください。どういった大きさのものを、どの色をどこに置こうかと悩んだ人はたくさんいると思います。)

建築家の職能とは言ってみれば、床壁天井といった建築を形づくる構成要素からは始まり、机、椅子、棚などの家具や照明、什器、それらの素材や色に至るまでを、空間を形作る上で秩序を与えて隣り合わせに置いたり、距離を置いたりしながら全体のバランスを測っていく作業の繰り返しでもあるのです。

それはある特定の目的のために設える大掛かりな舞台セットというよりは、そこにあるべきものをただ、ただバランスよく置くという感じではないでしょうか。

そしておそらく、良い建築というのは決まって、単に要素を並べているようで、実際は1+1+1を10にするような特別な化学変化を伴っているものです。

それを助けるのは、建物全体にまつわる情報量 / 解像度のバランスを保つこと。

例えば、のっぺりとした壁、細工のある格子戸といった、デザイン上の強弱をつけながら、繊細であったり荒かったりというマテリアルを選択して情報量を工夫していく。

もちろん、バランスが保たれていながらも、構成要素が多く、そしてそれが特徴的であればあるほど、出来上がった建築自体の背後に設計者の顔が浮かんで見えます。

そういう意味で、前回のコルンバ美術館で感じた。«この建築はズントーそのものだ。»という印象は、良くも悪くも建築空間に彼の性格が顕になっていたということでしょうか。

それは、ある見方からすれば、デザインする側からの押し付けのように感じる人もいるかもしれません。

構成要素を減らして建築を作り、あえていろんなものを作りこみすぎないようにするのも、利用者にとっては、使いやすいことがあるのも事実です。

けれども、その分だけ、建築家といういわば建築デザインの専門家が、多くの人たちに提示できる建築の可能性、芸術の見方をシェアすることにはつながりにくいかもしれません。

建築家はデザインを通して、建築を通して、世の中の新しい見方を提示しようとしているからです。少なくとも、僕はそういう建築家を目指しています。

«ペンから筆へ»

こうして3つのアトリエを振り返ってみると、始めはペンを持って正確に、そして繊細に描かれていたように見えた建築も、最後にはもっと堂々とした態度をもって、集中して一筆で描かれた太い線のように見えます。

それは、家具職人としてキャリアをスタートさせたズントーが、キャリアを重ねていくにつれて、また社会の変化を横目に、新しい見え方を模索しながら、新しい建築のスケールに近づいていったということなのかもしれません。

杉山幸一郎

日本大学高宮研究室、東京藝術大学大学院北川原研究室にて建築を学び、在学中にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ピーターメルクリ スタジオ)に留学。大学院修了後、建築家として活動する。

2014年文化庁新進芸術家海外研修制度によりアトリエ ピーターズントー アンド パートナーにて研修、2015年から同アトリエ勤務。

2016年から同アトリエのワークショップチーフ、2017年からプロジェクトリーダー。

世の中に満ち溢れているけれどなかなか気づくことができないものを見落とさないように、感受性の幅を広げようと日々努力しています。

駒込にあるギャラリー&編集事務所「ときの忘れもの」のブログにも、毎月10日に連載エッセイを綴っています。興味が湧いた方は合わせてご覧になってください。

■本エッセイのその他の回はこちら