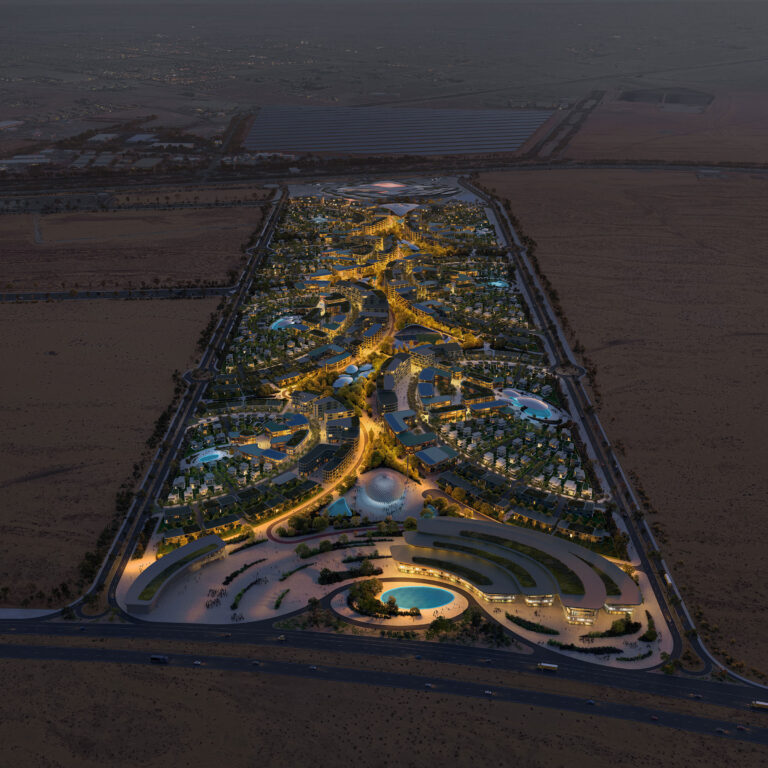

ザハ・ハディド・アーキテクツによる、アラブ首長国連邦の「ハリド・ビン・スルタン・シティ」。砂漠に隣接する敷地に都市を造る計画。砂丘の流動的な形状からも着想を得て、“線形のオアシス”を中心として7つの半円形の住宅街を配置する構成を考案。各施設の配置や日陰の創出などで歩行移動を主にする Render by TEGMARK ザハ・ハディド・アーキテクツによる、アラブ首長国連邦の「ハリド・ビン・スルタン・シティ」。砂漠に隣接する敷地に都市を造る計画。砂丘の流動的な形状からも着想を得て、“線形のオアシス”を中心として7つの半円形の住宅街を配置する構成を考案。各施設の配置や日陰の創出などで歩行移動を主にする Render by TEGMARK ザハ・ハディド・アーキテクツによる、アラブ首長国連邦の「ハリド・ビン・スルタン・シティ」。砂漠に隣接する敷地に都市を造る計画。砂丘の流動的な形状からも着想を得て、“線形のオアシス”を中心として7つの半円形の住宅街を配置する構成を考案。各施設の配置や日陰の創出などで歩行移動を主にする Render by TEGMARK ザハ・ハディド・アーキテクツ による、アラブ首長国連邦のマスタープラン「ハリド・ビン・スルタン・シティ」です。アーキテクチャーフォトで特集記事として紹介 しています。

こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

BEEAHはハリド・ビン・スルタン・シティ(Khalid Bin Sultan)のマスタープランを発表しました。

ザハ・ハディド・アーキテクツ(ZHA)によって設計されたハリド・ビン・スルタン・シティのマスタープランは、シャルジャにあるBEEAHの高く評価された本社に隣接しています。持続可能性、スマートテクノロジー、文化、人々という4つの指針に基づき、ZHAの設計は、著名な本社建築に組み込まれた理念を引き継いでいます。風に吹かれた砂漠の砂丘の流動的な形状からインスピレーションを得て、7つの個性的な住宅街が、屋根付きの歩道と活気ある街並みでつながる多中心型の都市ネットワークを形作っています。

それぞれの住宅街は中央の公共スペースを中心に構成されており、互いに徒歩5分以内の距離に戦略的に配置されています。これらの市民広場は、公共施設やさまざまな地域の利便施設を提供しており、社会的・健康的な拠点として重要な役割を果たし、強いコミュニティ意識の醸成に貢献しています。この開発の中心には、都市の中を縫うように走る、全長2キロメートルの木陰に覆われた線形のオアシスがあります。

この公園の幅は、一部の場所で境界を広げるように変化し、多様な活動に対応するために、自然に包まれた個別の空間の連なりをつくります。そして、曲がり角ごとに独自の場所の感覚を育んでいます。この線形のオアシスは、一度に全体を現すのではなく、徐々に展開し、先に何があるのかを垣間見せながら、好奇心と探検心を刺激します。この重層的な体験は、あらゆる移動が常に進化し続ける発見の冒険となることを保証します。

都市の中心を貫いて広がるこの自然景観は、レクリエーションのための憩いの場であり、社交の場としても機能しており、屋根付きのランニングおよびサイクリングトラック、彫刻庭園と野生動物の池を備えた中庭、カフェやレストラン、ウェルネススペースを備えています。この全長2キロメートルの景観を見渡す住宅は、この中央のオアシスのパノラマビューを楽しむことができ、居住者に自然と身近なコミュニティとの直接的なつながりをもたらします。

都市環境内の気温を大幅に上昇させることが実証されている自動車中心の都市計画を避け、ハリド・ビン・スルタン・シティの設計は、歩きやすさ、環境の一体性、そして強い場所の感覚を育みます。歩行者用の通路は、居住者や訪問者が都市内を移動する際の快適さを高めるためにつくられています。シャルジャの在来の樹木や植物の樹冠、後退したファサード、列柱によって日陰が作られ、さらに地表の温度を下げることを目的に特別に計画された広範な造園によって補完されて、これらの通路は年間を通じて魅力的な屋外環境を提供します。

各住宅街における歩行可能な空間を優先するこの非常に慎重に考えられたアプローチは、日陰のある列柱と屋外のベンチスペースによってさらに強化されており、それらは相互につながることで住民同士の交流を促進します。子ども向け施設、スポーツ施設、ウェルネスクリニックなど、多様な設備がすべての住居から便利な徒歩圏内にあり、最高の生活の質を促進しています。中央のオアシスを見渡す並木道には、屋根付きの屋外テラスを備えたレストランやカフェが立ち並び、日中から夜まで活気あるコミュニティの拠点を形成しています。

ハリド・ビン・スルタン・シティの北端にあるBEEAH本社に隣接して、デザインとビジネスの地区が、シャルジャにとって重要な新たな都市拠点として出現します。急速に成長しているUAEのクリエイティブ分野のためのインキュベータースペースと、さまざまな文化施設を取り入れることで、この新しい地区はサーキュラーデザインと革新的な起業活動を育みます。この都市の全長2キロメートルの中央オアシスは、このビジネス地区から南に向かって延びており、都市のショッピングおよびエンターテインメントエリアと途切れることなくつながっています。

ハリド・ビン・スルタン・シティは、年間を通じて暮らすことができる生活環境として構想されており、あらゆる年齢の人々が自然に囲まれて暮らし、働くことができる場所です。現代的なモスクといったランドマーク的な施設から、文化センターや屋根付きの屋外スポーツエリアに至るまで、この都市のあらゆる要素は、健康、ウェルビーイング、そして最高の生活の質を支えるように設計されています。持続可能性を基盤とし、人間の体験を中心に据えることで、ハリド・ビン・スルタン・シティは未来の都市生活における新たな基準を打ち立てます。それは、イノベーション、文化、自然が調和の中で共存する先進的なアプローチです。