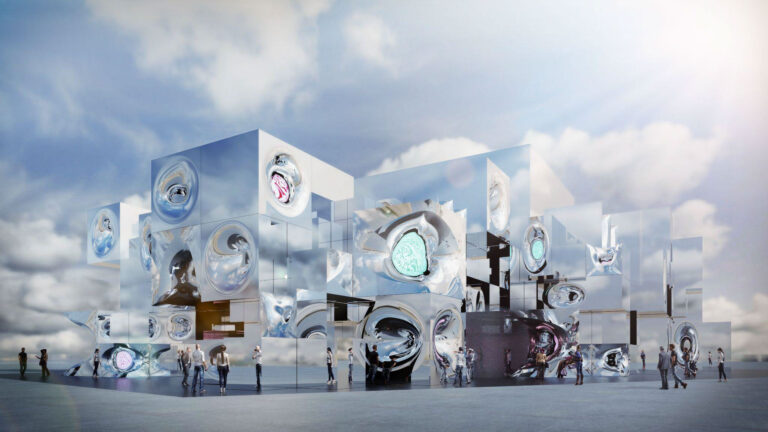

デイヴィッド・チッパーフィールド・アーキテクツ・ミラノが設計した、イタリア・ヴェネチアの旧行政館の修復と増築「Venice, Piazza San Marco, Procuratie Vecchie」です。世界で最もよく知られる広場“サン・マルコ”に面する歴史的建築を修復増築、既存の複雑さに対してひとつの建築的態度でなく柔軟なアプローチで挑み設計、機能としては保険会社の事務所や講堂などが入ります。旧行政館(ヴェッキエ公会堂)は1538年に竣工した建築物です。

こちらは、建築家によるテキストの翻訳

サン・マルコ広場は、世界で最もよく知られた広場のひとつであると同時に、秩序ある公共空間として、その4面のうち3面をヴェッキエ公会堂(※旧行政館とも呼ばれる)、ヌオーヴェ公会堂(※新行政館とも呼ばれる)、ヌオーヴィッシメ公会堂が占める、並外れて明確な例と言えます。

ヴェッキエ公会堂は、16世紀前半、ヴェネツィア共和国総督アンドレア・グリッティ(Andrea Gritti)の都市改造計画のもと、広場の北側一帯を整備し、マウロ・コドゥッシ(Mauro Codussi)、バルトロメオ・ボン(Bartolomeo Bon)、ヤコポ・サンソヴィノ(Jacopo Sansovino)の3人の建築家が参加、広場の他の西側と南側にある他の公会堂のその後の開発にも採用される近代古代言語を確立させたのです。

ヴェッキエ公会堂での生活を始めたばかりのジェネラリ(※イタリアの大手保険会社で、本プロジェクトの施主)は、長年かけてほぼすべてを取得しましたが、半世紀ぶりに一般公開されたヴェッキエ公会堂の大部分、屋根裏3階にあるジェネラリの財団、ヒューマン・セーフティ・ネットの活動を通じて、ヴェッキエ公会堂とヴェネチア市との関係をより深めることを目標としています。

デイヴィッド・チッパーフィールド・アーキテクツ・ミラノは、一つの建築的ジェスチャーによって定義されるのではなく、むしろ一連の介入によって、作品の複雑さに対処し、ヴェッキエ公会堂の歴史的な修復と実際の適応を解釈し理解するために、柔軟なアプローチでプロジェクトのアイデアを開発しました。