architecture archive

河原泰建築研究室の、スタッフ募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

河原泰建築研究室は設計スタッフを募集します。

河原の組織事務所やシンクタンクでの経験を元に、企画立案段階から建物の完成まで、まちづくりや建築に関わるすべてのフェーズにおいて総合的な分析をもとにクライアントや社会に対して提案を行っています。

ビルディングタイプの既成概念にとらわれず、これからの未来に向けた建築のあり方をゼロから考えるため、出来上がった建物は美術館ような寺院となったり、宇宙基地のような公園施設となったりしますが、決して奇をてらっているわけではなく、緻密で広範囲な分析から導かれるものなのです。

これからも住宅から大規模施設やまちづくりまで国内外にわたり、用途や場所を問わず、積極的に関わっていくために、熱意をもって参画したい人を募集いたします。

【働き方のイメージ】

多くのプロジェクトが企画段階から完成まで携わります。

リサーチ、フィジビリティスタディ、ファイナンシャル計画、事業計画書作成、基本計画、基本設計、実施設計、工事監理という流れになります。

設計スタッフは、河原と共にリサーチの補助と計画案検討、設計図面作成、現場監理を主に担います。

特に河原は建築のあり方として、自然(光や風、緑)との関わり方の検討は欠かせないと考えており、計画・設計段階ではあらゆる角度から検証を行います。

ヘルツォーグ&ド・ムーロンが設立した財団「Jacques Herzog und Pierre de Meuron Kabinett」がコンセプトと会場デザインを手掛けている、バーゼル美術館での写真展「The Incredible World of Photography」の会場写真が5枚、建築家の公式サイトに掲載されています。ルース・アンド・ピーター・ヘルツォーグが1970年代に開始した写真コレクション(有名写真家の作品も含まれるが多くがアマチュア写真家の作品)をキュレーションし、写真の歴史などを伝える展示になっているとの事。展覧会の公式ページはこちら。会期は2020年10月4日まで。

ルース・アンド・ピーター・ヘルツォーグの写真コレクションは、こちらのアーカイブページでも閲覧可能で、日本の古い写真も含まれています。

藤野高志 / 生物建築舎が、群馬の1200m2の敷地に13棟の店舗併用住宅を建てる建築プロジェクト「林を彫刻する」の設計プロセスを解説している動画です。

GA HOUSES 169 PROJECT 2020 にて掲載された作品「林を彫刻する」の動画です。先日までGA ギャラリーで行われていた世界の住宅プロジェクト展でも展示させていただいたものです。ご覧になれなかった方は是非見てみてください。

VUILDが設計した「屋久島地杉のパビリオン」です。

屋久島地杉を販売するチャネルオリジナル株式会社の展示ブースである。

屋久島に存在するウィルソン株から着想を得て、屋久杉の切り株の内に入り込んんだような商談ブースを計画した。全体形状は3次曲面を為しているが、斜め加工を施さず接合部をルーズに設計することで、全て2次元の部材で構成される工法を発明した。

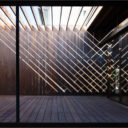

奥野八十八 / アトリエ・ブリコラージュが設計した、兵庫の住宅「竹林の家」です。

山間の小さな集落を見渡せる山裾の竹林を切り拓いて建てた住宅です。

初めてこの地を訪れたときには、鬱蒼と生い茂った竹や雑草であたりは全体に薄暗く、どこが敷地境界なのかも判然としませんでしたが、何度も足を運ぶうちにこの場所の特性が読み取れるようになってきました。

竹が揺れる気配から伝わる風の抜け方、少し高台になったこの場所だからこそ得られる眺望、背後に山があることの安心感。兼業で農業を営む住み手とそういった感覚を共有しながら、この場所に建つ現代の民家はどうあるべきかを考えました。

まず、いくら切ってもまたすぐに生えてくる竹、背後にそびえる雑木の里山という力強い自然に侵食されない伸びやかな生活の領域を確保するべく、全体をいくつかのボリュームに分け、それらの間に人工的な半屋外の空間を挟み込むことで、周囲の自然に対する緩衝地帯としました。

ボリュームの分割にあたっては「ドマ」「イマ・ザシキ(ハレ)」「ダイドコ・ネマ(ケ)」といった伝統的な民家の構成を参照し、再構成しています。各ボリュームには生活上の使い勝手や必要となる天井高、雨水排水の方向、周囲の山並みなどを勘案してそれぞれに屋根を架け、ささやかではありますが複数の屋根が重なりあいながら里山に寄り添うルーフスケープを形成し、「ナヤ」「オモヤ」「クラ」といった異なるボリュームの集まりからなる伝統的な民家のシルエットを想起させる全体構成としました。

遠藤克彦建築研究所の、建築設計と一般事務の正社員募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

私たちは、建築を通して、「環境・都市・地域・まち・人」とどのように関わることができるかを念頭に、日々設計業務を進めています。設計チームとして社会にどう寄与できるのか、建築によってその周囲にある事象をどう「つなぐ」ことができるのかということを、様々な規模・用途の建築を通して社会へ提案しています。

美術館、庁舎、宿泊施設、教育施設、集合住宅、オフィスビル、別荘、店舗、個人住宅など国内外で様々なプロジェクトにて建築の可能性を追求し続けています。また、現在進行中の庁舎では、まちなかに設計・まちづくり拠点をつくり、地域の方々と一緒に設計を進める手法を取っています。

新しいチームのメンバーとして、建築やまち、人に興味のある方、建築が好きな方、コミュニケーションを取ることが好きな明るい方の応募を、スタッフ一同お待ちしております。

隈研吾のデザイン監修と鹿島建設の設計による、埼玉・所沢市の「角川武蔵野ミュージアム」の様子と、開館記念の隈研吾展の写真が105枚、fashionsnap.comに掲載されています。

MVRDVのベルリンオフィス開設を記念して行っている、ドイツでの30年の活動を紹介する展覧会展「MVRDV Haus Berlin」の会場動画です。動画には創設メンバーの一人であるヤコブ・ファン・ライスの解説も収録されています。会場写真は、アーキテクチャーフォトでも特集記事として紹介しています。会期は2020年8月22日まで。

Our exhibition and new office in Berlin are the result of almost 30 years of hard work! In this video produced by PLANE—SITE, our Founding Partner Jacob van Rijs talks about the long journey between his first collaboration with Winy Maas and Nathalie de Vries, the 1991 project Berlin Voids, and the opening of the Berlin office in September. On the way, he gives us a brief glimpse of the archive currently on display at the MVRDV Haus Berlin exhibition, discusses the ideas that drive MVRDV’s work, and explains the difference, in his view, between Dutch and German architects.

田野宏昌+友藤桂子 / 田野建築設計室が設計した、京都・向日市の住宅「西向日の家」です。

単純な家型の中に、積層したふたつの生活空間とピアノ室となる縦に細長い空間が拮抗するように入り込む。

住み手にとってピアノは暮らしと等価な存在であり、独立した空間でありながら室同士は音や気配が響き渡るような、つかず離れずの自立した関係性を目指した。

ピアノ室は音響を考慮して木毛セメント板で覆われた家型の垂直空間にラワン合板の箱を置いた土間とし、隣接する一階の生活空間は開口を介して対峙するように化粧垂木現しの水平方向を意識した。

隈研吾のウェブサイトに、広島・東広島市の「桜が丘認定こども園」の写真が11枚掲載されています。

赤瓦と酒蔵の街として知られる広島県西条に、木のぬくもりと瀬戸内の光があふれるあたたかくて明るいこども園をデザインした。屋根には一枚一枚職人の手で仕上げられた赤瓦を用いることで、色むらのある温かい表情を与えた。

遊戯室は西条の民家に独特の居蔵造りの構成を採用した大きく明るい空間とし、膜屋根から光が降りそそぐ。インテリアにも地元の酒蔵で使用されていた酒袋を照明として再利用し、こども達が遊びながら風土を学ぶ建築とした。

スイスのモダニズム建築の時代を回顧する記事『スイスのミニマルハウスが「ソ連的」と見なされたころ』が、swissinfoに掲載されています。

モクチン企画などを手掛ける連勇太朗による論考「住まいとセーフティネット──複層化する社会を生きる」が、LIXILのウェブサイトに掲載されています。

隈研吾の建築デザイン監修とNTTファシリティーズの実施設計監理で完成した、京都の、エースホテルも入る複合施設「新風館」の写真が18枚、隈のウェブサイトに掲載されています。

京都の真ん中に、ストリートが貫通し、ストリートとつながったホテルをデザインした。京都という都市の歴史は、中国から伝わった120m角の大きな街区の中に、どのようにストリートを通し、どのようにそこに人間的なスケールと、人間的な質感を導入していくかの歴史であった。ホテルもまた、街区を占領する孤立した物ではなく、ストリートとつながったストリートの延長でなければならないと考えた。それはまた、21世紀のホテルに革命をもたらしたACE HOTELの哲学でもある。

我々はまず日本の近代建築のパイオニアの一人である吉田鉄郎(1896-1956)設計の京都中央電話局を保存し、新築棟と吉田棟の間にストリートを通し、さらにそのストリートから裏の東洞院通りに向かってもうひとつのストリートを通した。新築棟は木で組んだ斗栱、アルミ製のランダムに振幅するルーバー、酸化鉄を混入した墨色のプレキャストコンクリートという3種類のヒューマンな素材を用いて、ストリートの上部に、京都の新しいジャズを奏でた。

プロジェクトチーム: 宮原賢次、池口由紀、秋山弘明、山脇隆也、望月陽平、中原拓海*(*元所員)

実施設計・監理:株式会社NTTファシリティーズ一級建築士事務所

ランドスケープ:プレイスメディア

コム デ ギャルソン・ジュンヤ ワタナベ マンの2021SSコレクションのルックに、建築家の藤本壮介が登場しています。リンク先はファッションメディアのfasionsnap.comです。過去には2016年に中山英之がエルメスのファッションショーに出演したり2010年には石上純也がヨウジヤマモトのファッションショーに出演したこともありました。