「バーバラ・クルーガー 記憶に残り続ける作品を生み出す 希代のアーティストの軌跡<前編>」という記事が、The New York Times Style Magazine : Japanに掲載されています。

art archive

デイビッド・チッパーフィールドの設計で完成したチューリッヒ美術館新館の写真の紹介と、運営関係者の話を収録した記事「新生チューリヒ美術館は世界の一流に返り咲けるか」が、swissinfoに掲載されています。日本語で閲覧できる記事です。竣工写真はこちらのページでも閲覧可能です。

SHARE 妹島和世、ミース、ニーマイヤー等の建築を主題に写真作品を制作するルイザ・ランブリの展覧会が、ギャラリー小柳で開催

- 日程

- 2021年1月15日(金)–3月19日(金)

妹島和世、ミース、ニーマイヤー等の建築を主題に写真作品を制作するルイザ・ランブリの展覧会が、ギャラリー小柳で開催されます。会期は2021年1月15日~3月19日まで(開館時間:12:00-19:00 休館日:日・月・祝)。

以下は、2017年9月にハーバード大学でルイザが行ったレクチャーの動画。

トラフ建築設計事務所の会場構成による「眠り展:アートと生きること ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで」。東京国立近代美術館にて2021年2月23日まで開催中。

東京国立近代美術館で開催された「眠り展:アートと生きること ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで」の会場構成。この国立美術館の合同展では、幅広いジャンルの約120作品により、美術における眠りが持つ可能性を7章構成でたどる。

「眠り」というテーマを象徴するように、展覧会は寝室のカーテンを想起させる重厚な布で装飾したエントランスから始まる。

各章の入り口には、グラフィックによって表現されたカーテンの隙間に、案内役とする18〜19世紀の巨匠・ゴヤの作品が掛けられている。

通路では、ドレープをあしらった布カーテンが蛇行し、先へと人々を誘う。「目を閉じて」、「夢かうつつか」、「生の悲しみ」、「目覚めをまつ」と各章を順に進むにつれ、描かれる眠りの段階が変化する。

混在する実物とグラフィックのカーテン、不安定な印象のタイポグラフィなど、夢うつつを感じる仕掛けによって、鑑賞しながら「眠り」に引き込まれるように錯覚する空間を考えた。

中谷芙二子(霧の彫刻家)と高谷史郎(ダムタイプ)による、京都市 北川原市営住宅(マンモス団地)跡地でのインスタレーション「霧の街のクロノトープ」の動画です。中谷は過去(2014年)にフィリップ・ジョンソンのグラスハウスでも霧のインスタレーションを公開しています。プロジェクトの公式サイトはこちら。2020年12月20日まで開催されています。

以下は展覧会公式の概要。

「人類の進歩と調和」が謳われた1970年から半世紀を経た現在、これまでの枠組みで応じることができない分岐点が私たちに訪れています。本企画は、大阪万博ペプシ館での発表をはじめとする「霧の彫刻」を世界各地で展開してきた中谷芙二子とダムタイプの高谷史郎との協同プロジェクトとして進めてまいりました。プロジェクトの拠点は京都駅東南部に位置する東九条の北河原団地跡地としています。この地域は戦前・戦後期の混乱や差別、バブル期の地上げや都市開発により大きな変容を受けながらも、違いを認めあい支え合う多文化共生の文化を育んできました。化学薬品ではなく“純粋な水”による「霧の彫刻」と東九条の出会いは、ヒトとヒト・ヒトと自然の信頼関係への新たな視座を与えてくれることになるでしょう。

プログラムディレクター 高橋悟(美術家/京都市立芸術大学美術学部教授)

Tom Sachs – 展示と陳列のExperience

昨年のティーセレモニー展(東京オペラシティアートギャラリー)に続いて、日本では2回目となるTom Sachs : RETAIL EXPERIENCE 展が新宿伊勢丹本館で開催されている(※会期は2020年11月30日まで)。

ここで展示されているチェア、テーブル、ランプ、キャップ、ノート、シャツ、バッグ、などはすべて手製の彫刻作品であり、かつ全て購入可能な日用品でもある。「店舗体験」という展覧会名が示す通り、百貨店の他のプロダクトと同じように商品を手に取り、吟味してショッピングすることができる展覧会というわけだ。

以下の写真はクリックで拡大します

そのうえで月面をテーマに(宇宙旅行はトム・サックスに通底するテーマになっている)、米ソの宇宙競争を下敷きにしたチェス盤(駒にはそれぞれ米ソの宇宙飛行士の名前がついている!)や月面着陸船を描いたイサム・ノグチのランプシェード、月面で絶対になびかなさそうな国旗など、相変わらず立体としてのバリエーション、ユーモア、その先に見え隠れするスタジオの哲学は、どれも見ていてとても楽しい。

トム・サックスはこれまでナイキとのコラボレーションを行ってきたが、かつてアンディ・ウォーホルがブリロボックスを店舗陳列に似せてギャラリーに展示してみせたように、彫刻/プロダクト、展示/陳列、鑑賞者/消費者の区別はもうほとんど無意味になった。

西沢立衛・石上純也・ホンマタカシの対話を収録した記事が、IMAに掲載されています。妹島和世のドキュメンタリーの話から妹島の建築の作り方等も語られています。

日建設計の山梨知彦と、森美術館特別顧問の南條史生が対話している動画です。

日建設計では、コロナウイルス感染拡大により変わっていく「場」をテーマとして、各界第一人者と建築設計者のスペシャルトーク動画を配信いたします。

第1弾は

南條史生氏(森美術館特別顧問)× 山梨知彦(日建設計チーフデザインオフィサー)による対談です。「AIはゴッホになれるのか!?」

「リアルとアンリアルの境界を壊すアート?」

「二人が思い描く未来の美術館とは?」

…など、これからのアート界を予測する話題をお届けいたします。●COVID-19スペシャルトークについて

都市や建築のみならず、「場」を介してサービスを提供してきたエンターテインメント、飲食などの各業界は、この度の感染拡大により大きな変革を迫られ、今も模索の真っただ中にあります。これまで都市デザインや建築設計を通じて人の集まる空間を提案してきた弊社としましては、これまで以上に、業界を超えてさまざまな分野の方々と知見を共有し、議論を重ねることで、これからの新たな未来を皆様とともに描いてまいりたいと願っております。このスペシャルトークはその第一歩として、企画されました。日建設計は、これらの活動を通じて、今後も、より良い社会に貢献できる環境、都市、建築づくりに努めてまいる所存です。

是非、多くの皆様にご覧いただき、未来に向けた共創の一助としていただけたら幸いです。

アーティストのゲルハルト・リヒターの、メトロポリタン美術館で行われた展覧会「Gerhard Richter: Painting After All」の会場の360°VR動画です。新型コロナウイルスの影響で2020年3月4日の開始から9日で閉幕してしまった展覧会です。展覧会の公式ページではその他の動画も閲覧できます。

This 360º video commemorates the landmark exhibition, Gerhard Richter: Painting After All, providing an immersive experience for all those who could not see it in person. Developed in close collaboration with the artist, this was the final major exhibition at The Met Breuer. The exhibition was forced to close prematurely due to the COVID-19 pandemic just nine days after its opening.

アートディレクターの北川フラムに、新型コロナウイルス下での活動について聞いているインタビューが、国際交流基金のウェブサイト「をちこち」に掲載されています。「新型コロナウイルス下での越境・交流・創造」という特集の一環で制作されたものです。

安藤忠雄の設計で完成し2020年10月に開館した、中国・広東省の美術館「He Art Museum」の高クオリティな動画です。制作は一条。こちらのページには竣工写真が15枚掲載されています。

原研哉とnoizによる、台湾・台南市の、台南市美術館でのアートインスタレーション「Shadow In Motion」です。

2019年に台南市の中心部に新しくオープンした台南市美術館の、既存改修の地下駐車場と地上を結ぶ階段の境界に設置されたアートインスタレーション。

地下空間に導かれる自然光を特殊な配列のルーバーによってフィルターすることで、刻一刻と変化する光を、駐車場空間ならではの動的な視覚体験へと翻訳することを意図した。グラフィックデザイナーである原研哉氏とnoizのコラボレーションによる、四次元のグラフィックデザインの試みでもある。

楕円形の階段吹抜をふちどるように短冊状のアルミの薄板を3層に並べ、個々の短冊の回転角が連続的に変化する配置としている。層ごとに回転の位相や周期に微妙に変化をつけることで、インスタレーション自体が光の反射の向きや部分ごとの光量を調整する光学装置となると同時に、モアレ効果と楕円独特の曲率変化による動的な視覚効果を楽しむ装置となるように計画している。

設計においては、既存躯体の施工精度の低さや正確な施工図が存在しない状況に対し、躯体の3Dレーザースキャンを行うことで、全方位に1ミリ以下の精度で正確に形状データを取得して計画をおこなった。ベースとなる既存躯体データが正確であることが前提となってはじめて、光学的な精度でのルーバーの位置や回転角のパラメトリックな調整や、レーザーカッターによる厳密な施工精度の適用を、短工期かつ現実的な工程に落とし込むことが可能となった。

また、設計にはゲームエンジンによるリアルタイム・ビジュアライゼーションを全面的に活用し、静的なレンダリングでは得られない、移動や光源の変化に応じた動的な視覚効果の検証を行った。

アーティストの村上隆へのインタビュー『生前は雑音。評価は僕が死ぬまで分からない」――現代美術家・村上隆が語る創作とお金』が、Yahoo!ニュースに掲載されています。

アーティストのオラファー・エリアソンによるTEDでのトーク「環境について語る子供の声に耳を傾けよう」です。2020年10月に公開されたもので日本語字幕付です。

ニューヨークのイースト・リバーに出現させた滝など巨大で耳目を集めるインスタレーション作品で知られるオラファー・エリアソンは、最新プロジェクトのアース・スピーカー (Earth Speakr) を手のひらに収まる小さなものにしました。これは新鋭の気候活動家である子供たちが自然、自然保護、環境汚染などを語れるメディアとなるようにデザインしたアート作品なのです。

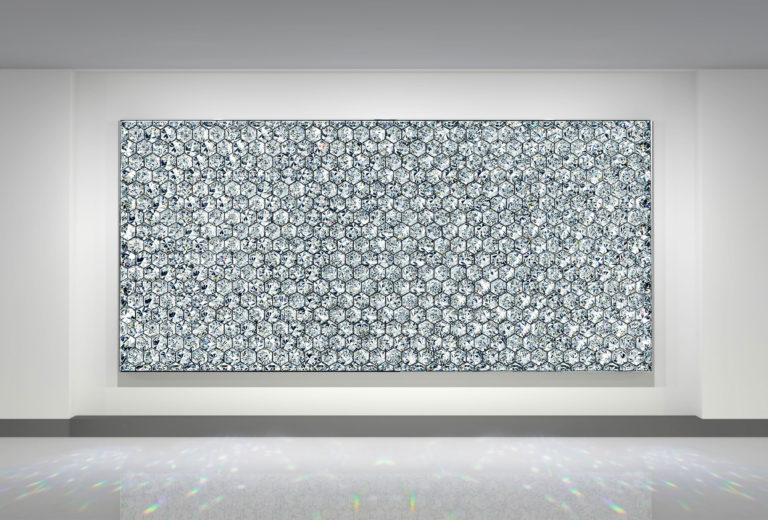

吉岡徳仁によるパブリックアート「光の結晶」が、銀座駅に設置され2020年10月16日に公開されます。詳しい設置場所は、東京メトロ銀座駅 B6出口付近とのこと。

吉岡徳仁はこれまで、自然が人間にもたらす感覚を追求し、作品を生み出してきました。

ガラスの茶室「光庵」、プリズム の建築「虹の教会」、オルセー美術館に常設展示されているガラスのベンチ「Water

Block」など、非物質的な光を独自の手法で表現してきました。2020年10月16日(金)、新たに生まれ変わる銀座駅に吉岡徳仁によるパブリックアート「光の結晶」が設置されます。この作品は、クリスタルガラスから放たれる光により構築された“光の彫刻”です。

特殊なファセットを施した636個のクリスタルガラスが集積することで、ひとつの巨大な光となります。

作品の輝きを生み出すプロセスには世界地図が用いられており、そこには“地球に生きるものとして世界がひとつになる”という平和への願いが込められています 。「光の結晶」が人々に未来への希望を感じさせる、銀座の新しい文化のシンボルとなれば嬉しいです。