隈研吾が、自身がデザイン監修した「角川武蔵野ミュージアム」について語っているインタビュー動画です。NOWNESSという動画メディアが制作したものです。

culture archive

藤森照信が2020年11月に行った講演「自然と建築-ふじもり建築の秘密」の動画です。茅野市民館で行われたものです。

日時:2020年11月3日(火・祝)14時開始

会場:茅野市民館 マルチホール

出演:藤森照信(建築史家・建築家・東京大学名誉教授)

聞き手:佐野由佳(編集兼ライター)

スノヘッタによる、ノルウェー・オスロの、ノーベル平和センター前に設置された彫刻「The Best Weapon」です。ネルソン・マンデラの歴史的言葉“最高の武器は座って話すこと”に由来する作品名をもち、弧のデザインが人々を引き寄せ対話を促すことを意図、加えて環境に優しいアルミで造られています。

こちらはリリーステキストの抄訳です

この彫刻は、対話と平和的な会話を促すためにスノヘッタがデザインし、ハイドロ社とヴェストレ社とのパートナーシップで制作されました。

ベンチとしても機能するこのインスタレーションは、ネルソン・マンデラの歴史的な言葉「最高の武器は、座って話すことだ」にちなんで「The Best Weapon」と名付けられています。ネルソン・マンデラ氏の妥協、対話、思いやりといった人道的な理想と、他のノーベル平和賞受賞者、そして平和のための効果的な解決策を見つけるために人々を結集させた努力に敬意を表するものである。

ノーベル平和センターから委託された「The Best Weapon」は、2019年7月のネルソン・マンデラ・デーにニューヨークの国連本部の外に初めて設置されました。このたび、オスロのノーベル平和センター外の新しい恒久的な場所に移設されました。

重力を利用して人々を引き寄せる

スノヘッタのプロダクトデザイン・ディレクターであるマリウス・マイキングは説明します。

「ベンチの最も低い位置で地面に接する部分円形のデザインは、ベンチに座る人々を緩やかな弧で引き寄せ、その後、対話をさりげなく促します。」

このインスタレーションには、ハイドロ社のアルマイトが使用されています。このアルミニウムは、温室効果ガスの排出量が業界平均より大幅に少ない、世界で最も環境に優しい素材です。ベンチの表面を美しく仕上げるだけでなく、アルマイト加工は高い耐腐食性と傷からの保護機能を備えています。ヴェストレ社では、完全にカーボンニュートラルなプロセスで生産されています。ビーズブラストとプレディストレスを施した頑丈な素材は、ベンチの寿命を保証し、今後長年にわたって外交と対話を促進します。

高松伸が1991年に完成させた、東京・渋谷区の地下に埋設されたオフィスビル「アーステクチャー・サブワン」が、11億円で販売されています。写真等が21枚掲載されています。2019年2月に売りに出された時の価格は約5.2億円でした。高松の公式サイトにも作品ページがあり竣工写真が掲載されています。

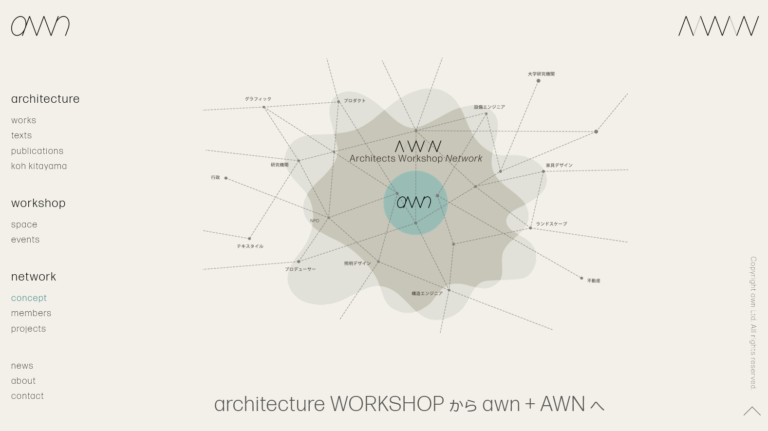

北山恒が主宰する「architectureWORKSHOP」が組織改編し名称を「awn」に変更し、同時にネットワーク組織としての「AWN」を設立し、それに合わせてウェブサイトもリニューアルされています。また、北山による組織改編のステートメントも掲載します。

北山恒によるステートメント「awn/AWNについて」

1995年に「小文字の建築」architectureと「共同作業場」という意味で大文字のWORKSHOPをつないで、権力装置としての大文字の建築ではない「生活を支える建築を創る共同作業場」という意図でarchitectureWORKSHOPという組織名称を立ち上げ仕事をしてきました。

2020年のコロナ禍のなかで毎日出勤して作業をすることを止め、オンラインネットワークで仕事ができることを経験し、同時に建築デザインという社会的行為の内容が少しづつ変化していることが明らかとなってきていることに対応する組織づくりを行うことにしました。

そこで、architectureWORKSHOPの組織形態をもっと自在となるネットワーク型にすることにし、その名称をarchitecture workshop network=awnとすることにしました。

そして、さらにプロジェクトの規模や内容によって柔軟に対応できる開かれたネットワークを組織することにし、その名称をAWN(Architects Workshop Network)としました。

awnとAWNは空間・建築デザインを中核として、さらに拡張した社会デザインを行うことを意図し、相互に自在に行き来できる開かれたネットワーク組織をめざしています。

隈研吾による建築をミニチュアフィギュア化したカプセルトイが2022年1月下旬に発売されます。「浅草文化観光センター」など4作品がラインナップされています。発売は2022年1月下旬を予定。全4種をセットにしたものが予約受付中とのこと。

本コレクションのラインナップは、「高輪ゲートウェイ駅」「角川武蔵野ミュージアム」「Sunny Hills」「浅草文化観光センター」の全4種です。

浅草のシンボルともいえる「浅草文化観光センター」は、ガラスと木製のルーバーを組み合わせた斬新なデザインが特徴の複合施設。ガラスの透明感はクリアパーツで、木製のルーバーは「タンポ印刷」で表現しました。

さらに、最上階となる展望台の屋根にある日差しを取り入れる窓は、エンボス加工を用いて表現しています。屋根にグラデーション塗装を施すことで、日差しが建物の中へ抜けているようなイメージを表現しました。本物の建造物は大きくて見上げることしかできませんが、ミニチュアフィギュアならば、上から全貌を見ることが可能。憧れの名建築を手にのせて、独り占めすることができるコレクションをお届けします。

フィギアのより詳細な写真は以下に掲載します。

著書の『観察の練習』や『行動経済学まんが ヘンテコノミクス』などでも知られるコグニティブデザイナーの菅俊一の講義「行動や判断の手がかりはデザインが可能なのか?」の動画です。東京ミッドタウン・デザインハブ第94回企画展「Tama Design University」として行ったものです。

「我々は新しい世界をどうデザインできるのか?」

2000年代になって、デザインは急速に社会に浸透していきました。

ソーシャルデザイン、コミュニティーデザイン、デザイン思考、インクルーシブデザインのように、その対象はかたちあるものだけではなく、関係や考え方、社会的な制度までに及んでいます。

我々は今、環境をはじめとした様々な課題や、テクノロジーによる急減な変化と向き合っています。

その状況の中でどうデザインするかの前に、何をデザインしていくべきなのかを問い直していくことが重要ではと考えました。

多摩美術大学は、自らの枠にとどまらず、第一線で活躍されている研究者、実務家をお招きして、これから重要と思われるデザインについて伝え、共に考えるための場をつくることにしました。

デザイナーはもちろん、研究者、今までデザインに触れてこなかった方々まで、誰もが参加できる期間限定のヴァーチャル大学

“Tama Design University”を東京ミッドタウン・デザインハブに開校します。

プロダクトデザイナーの深澤直人が2021年12月1日行った講義「日常に溶け込むデザインとは?」の動画です。東京ミッドタウン・デザインハブ第94回企画展「Tama Design University」として行ったものです。

「我々は新しい世界をどうデザインできるのか?」

2000年代になって、デザインは急速に社会に浸透していきました。

ソーシャルデザイン、コミュニティーデザイン、デザイン思考、インクルーシブデザインのように、その対象はかたちあるものだけではなく、関係や考え方、社会的な制度までに及んでいます。

我々は今、環境をはじめとした様々な課題や、テクノロジーによる急減な変化と向き合っています。

その状況の中でどうデザインするかの前に、何をデザインしていくべきなのかを問い直していくことが重要ではと考えました。

多摩美術大学は、自らの枠にとどまらず、第一線で活躍されている研究者、実務家をお招きして、これから重要と思われるデザインについて伝え、共に考えるための場をつくることにしました。

デザイナーはもちろん、研究者、今までデザインに触れてこなかった方々まで、誰もが参加できる期間限定のヴァーチャル大学“Tama Design University”を東京ミッドタウン・デザインハブに開校します。

吉岡徳仁がユニクロの為にデザインした「エアリズム 3D マスク」です。製造工程からデザインされ、インナーウェアの製造技術から着想を得た縫い目のないマスクで、約1年の時間をかけ100パターン以上の試作検証を行い完成されました。発売日は2022年1月1日とのこと。

これまでの吉岡徳仁の作品と同様に、「エアリズム 3D マスク」においても、形だけではなく、その製造工程からデザインすることを考えました。

肌を包むインナーウェアの製造技術から着想を得て、熱で繊維を溶着し、縫い目のないマスクを実現しています。

開発には約1年の時間をかけ、100パターン以上の試作と検証を行い、機能的でありながらシンプルで美しいデザインを追求しました。

SHARE ヴァージル・アブロー氏が亡くなりました

ヴァージル・アブロー氏が亡くなりました。41歳でした。

建築出身のファンションデザイナーとして知られ、近年にはルイヴィトンメンズのアーティスティック・ディレクターを務めるなど注目を集めていました。またOMAなどとコラボレーションするなど建築界でも注目を集めました。2017年にはハーバード大学GSDでは講演も行っており、スニーカーへのサインを希望する学生が殺到する等も話題となりました(ヴァージル氏はナイキのスニーカーのデザインでも著名でした)。ご冥福をお祈りいたします。

こちらは、ヴァージル・アブロー氏のinstagramの公式アカウントに投稿された内容。

こちらは、2017年にハーバード大学GSDで行われた講演の動画。

90年代後半から00代前半に起こった建築とデザインのムーブメントを生み出した『BRUTUS』編集長 西田善太への、浅子佳英によるインタビュー記事「『BRUTUS』と『Casa BRUTUS』が建築にもたらしたもの ──専門誌はどこへ向かう?」が、LIXILのウェブサイトに掲載されています。2011年11月29日まで公開中の動画を記事化したものです。インタビュー記事も充実していますが、動画ではここでに収まらなかったトピックも多々ありお勧めです。

「香川県庁の旧館と東館が国の重要文化財に 丹下健三氏が設計」という記事が、NHK NEWS WEBに掲載されています。

また、KSB瀬戸内海放送の同トピックのニュース動画は以下です。

科学的グラフィズムの壮大な歴史を描いた書籍『世界を一枚の紙の上に 歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生』の中身を先行プレビューします。発売は2021年12月17日を予定。【ap・ad】

現在、代官山蔦屋書店とamazonで予約受付中です。

※代官山蔦屋書店にて2021年12月8日までに事前予約いただいた分は、amazonより早いお届けになります。なお、代官山蔦屋書店では、刊行時に著者選書フェアおよび発刊トークイベントを開催予定。

アレクサンダー・フォン・フンボルトからオットー・ノイラートまで150年に及ぶ「世界視覚化」の歴史を描く。

雑誌『アイデア』の好評連載を待望の書籍化。いまから200年以上前に制作された、一枚の図―

この図は、「近代デザインの父」とされるモリスらの活動を半世紀以上も先行していただけでなく、現代のダイアグラム表現を凌駕する、高度な領域に達していた!?

デザイン史を揺さぶるこのグラフィックは、なぜ、制作されたのか―

「世界を描く」という不可能に挑戦した人たちの知られざる科学的グラフィズム150年の軌跡。

【推薦の言葉、続々!】

中野豪雄(アートディレクター・グラフィックデザイナー)

「関係づけ、比較し、体系立てる 〝世界〞を描く視覚表現の起源を紐解く画期的な論考」三中信宏(進化生物学者・生物統計学者)

「情報を描く、知が見える 可視化の世界観がいま明らかに」真鍋 真(古生物学者・恐竜学者・国立科学博物館 標本資料センター長)

「19世紀の一枚の絵図から始まった 情報デザインのルーツとその進化」

90年代後半から00代前半に起こった建築とデザインのムーブメントを生み出した『BRUTUS』編集長 西田善太への、浅子佳英によるインタビュー動画「『BRUTUS』と『Casa BRUTUS』が建築にもたらしたもの───専門誌はどこに向かう?」が、LIXILのウェブサイトで期間限定で無料配信。建築界にも多大な影響を与えた雑誌の背景と意図を、そのつくり手であった西田が詳細に回顧しています。公開期間は2021年11月15日(月)~11月29日(月)。【ap・ad】

今回は『BRUTUS』編集長であり、かつて『Casa BRUTUS』副編集長もつとめられていた西田善太氏に、建築と雑誌の関係性についてお聞きしました。

西田氏は、『Casa BRUTUS』では「安藤忠雄×旅」「SORI YANAGI A Designer──日本が誇るプロダクトデザイナー、柳宗理に会いませんか?」「最強・最新! 住宅案内2006」、『BRUTUS』では「居住空間学」「安藤忠雄があなたの家を建ててくれます。」「東京23区に家を建てられますか?」といった特集を企画されました。専門誌の領域であった建築を、カルチャー・ライフスタイル誌ならではの切り口でとりあげた背景や、ウェブ媒体も広く浸透した今、建築をどのように伝えていくかといったテーマについてお話ししていただきました。

動画内で語られたトピック(アーキテクチャーフォトが動画から抜粋)

90年代に建築雑誌がなくなっていく / 建築メディアの弱体化 / 若い人が雑誌を読んでいない / 建築メディアはどうしたらよいか / 一般誌として『カーサ ブルータス』が建築雑誌の世界にのりこんでいった / 『ブルータス』の建築特集は入り口は易しいが中身はコア / ブルータスはどう考えて建築を取り上げてきたのか / 80年代後半から『ブルータス』と安藤忠雄はつながっていた / なぜ一般誌が建築を取り上げるようになったのか / 集合住宅特集が大ヒットする / 90年代代替わりがおきて集合住宅をデザイナーズマンションとしてつくったのでは? / 集合住宅で建築家が有名になれるムーブメントが起きた / 1999年「東京23区に家を建てられますか?」特集が凄く売れた / 2000年に「誰でもわかるル・コルビュジエ」特集が完売した / 2000年「安藤忠雄があなたの家を建ててくれます」特集 / 施主募集企画 / 安藤忠雄が最初に企画に賛同してくれた / 安藤さんへの応募が200件くらいきた / 実際に10数件の家が企画で実現している / 節操のなさが一般誌の特徴 / 建築の世界はネットワークがあるから資料がしっかりしている / ブルータス不動産という連載 / 建築という手つかずの鉱脈を発見 / 一般誌はわくわくさせる方が大事 / 建築界の何に先に載せるか問題 / カーサに先に載ると専門誌に載らない時代があった / 90年代後半イームズ特集がバカ売れする / ミッドセンチュリーモダンブーム / 買い出しだけでひと財産できた時代 / リテラシーが上がる / 建築とファッション特集 / 1999年にコムデギャルソンのファサードをフューチャーシステムズがつくる / 名古屋のルイ・ヴィトン / 表参道が建築家のショーケースになっていく時代 / いらっしゃいませと言われる建築を有名建築家がつくる時代がきた / 「安藤忠雄×旅」特集が3日で売り切れる / 安藤忠雄のヨーロッパ出張についていき7都市を回る / 柳宗理と作った特集「SORI YANAGI A DESIGNER」 / アートや建築のコンテンツはいかにして豊富になったか / 西田善太が考える建築のおもしろさ / 実際に行くのが大事 / 昔は見ることが出来なかったから写真が大事だった / 建築誌が衰退とは思わない / 今の学生は建築雑誌があった時代を知らない / 今は日本のインテリアの方が海外より面白い / 『カーサ ブルータス』の方向性が変わったのはなぜか? / 建築がみんなの知識の一部になった / 読者の建築に対するリテラシーが高まった / 一般誌ならではの建築の見せ方とは / 建てられるとなった時に建築のデータが輝いて見えるようになる / 分かりやすくす®のではなく本気にさせる / 建築には紙媒体にしかできない編集がある / ネットと紙媒体の関係はどうなっていくのか? / 編集という仕事は、ここを見るんだと伝えられること / VRで建築がわかるというのと、建築家の考えを分からせるのは違う / 専門誌を紙で見ないから劣化しているというのはおこがましい / 1995年と比べて2020年に書店数は半分に / 大きな書店は動線をジグザグにして滞留時間を稼ぐ / 娯楽の質が変わったことを嘆いてもしょうがない / 雑誌は良い意味で不要不急 / なくてもいいけど面白いものがある 等々

藤本壮介建築設計事務所が設計を進めている、岐阜の「飛騨高山大学(仮称)本校キャンパス」です。飛騨の街と地勢を参照し、“その先”へと開かれた場所というコンセプトを、中央に開かれた丘の配置によって構想したキャンパス計画となっています。

コンセプト:「その先」へと開かれた場所

美しい山並みに囲まれたこの飛騨の街全体が、人々が集い語らう一つの大きな学びの広場です。

同時にこの山々は「その先」へと意識を開いてくれます。包まれているからこそ、集い、その先へと思いが開いていく。地域に根差しながら同時に世界へと繋がっていく。

飛騨高山大学(仮称)のビジョンそのものが、すでにこの飛騨の街と地勢に現れています。キャンパス計画でも、そんな「包まれていること」「その先へと開いていること」を体感できるように、中央に開かれた丘を配置しました。学生や教員、地域の方々が、自由に交流し、その先の世界へと意識が繋がるようなキャンパスをつくりたいと思います。