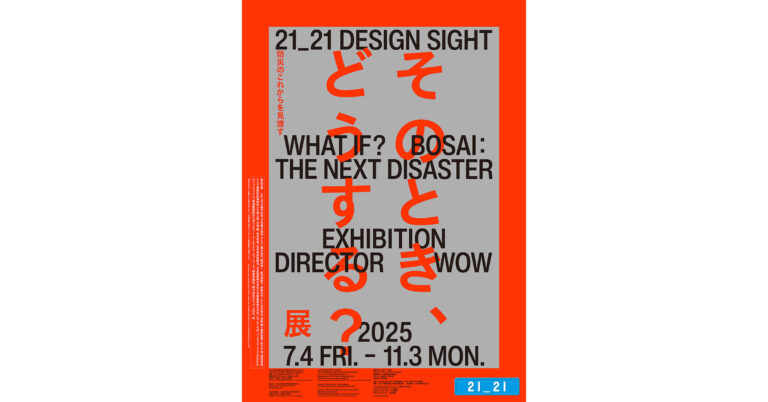

21_21 DESIGN SIGHTでの「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。

ビジュアルデザインスタジオWOWがディレクションを担当しました。会場に散りばめられた“問い”を通して、防災や災害について主体的に考えながらの作品鑑賞を促す内容です。また、会場構成はトラフ建築設計事務所が手掛けています。

展示会期は、2025年11月3日まで。展覧会の公式ページはこちら。入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2025年9月5日(金)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

21_21 DESIGN SIGHTでは、2025年7月4日より企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」を開催いたします。展覧会ディレクターには、ビジュアルデザインスタジオのWOWを迎えます。

自然災害はいつどこで発生するか、確実にはわかりません。日頃から防災バッグを用意している人も、あまり考えないようにしている人もいるかもしれません。どんなに想像しても、当たり前の日常が失われるその瞬間は、実際に直面しなければわからないものでしょう。しかし災害大国と呼ばれる日本にいる私たちが、無縁ではいられないのは事実です。あまり考えたくはない災害の存在から目を背けず、その捉え方を見つめ直すことで、今やるべきことや、考えるべきことが見えてくるかもしれません。

本展では、そもそも災害とはなにかという視点から、これまでの地震や水害のデータビジュアライゼーションをはじめとしたリアルな状況把握や、防災に関するプロダクト、災害をきっかけに生まれたプロジェクトなど、人々が直面してきた自然災害を広く見つめ直します。また各地に残る災害に関する言い伝えや今後の可能性に目を向けた研究など、過去から現代、そして未来にいたるまでの災害への向き合い方も紐解きます。

会場には、いくつかの「問い」が散りばめられています。状況によって、答えは一つではありません。人によって正解も変わるかもしれません。しかしあらかじめ想像し、近くの人の答えを見聞きして、その瞬間を予想外としなければ、未来は少し変えられるかもしれません。新しい備えと、気持ちの準備をはじめませんか。

以下に、詳細な情報を掲載します。