陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作板の間部分の展示全景。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作板の間部分の展示全景。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作松永によるオブジェは、図面を焼き付けられることによってより建築的な雰囲気を帯びる。図面は1/20というスケールが保たれているが、同時に1/1としても成立していることに不思議な感覚を覚える。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作松永によるオブジェは、図面を焼き付けられることによってより建築的な雰囲気を帯びる。図面は1/20というスケールが保たれているが、同時に1/1としても成立していることに不思議な感覚を覚える。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作松永がふだん制作しているタイプの作品に「頭陀寺の壁」の図面を焼き付けたもの。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作松永がふだん制作しているタイプの作品に「頭陀寺の壁」の図面を焼き付けたもの。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボレーションをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真です。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作しています。スペース大原は、岐阜県多治見市のギャラリーで、この展覧会の会期は2021年6月20日まで。また2021年6月13日からは作品がオンラインでも販売されます。

松永圭太によるコメントの一部

今回の橋本さんとの企画は約2年前に決まり、他分野ながらお互いのものづくりの方法を理解することから始まりました。

・建築は小さく書いた図面が大きな建物となって立ち上がる。やきものは焼くと小さくなる。

・建築は地面にしっかり張り付いた形が安心する。やきものは重力に逆らった形を目指しいるものが多い。

このように、お互いものづくりの始まりには何かきっかけが必要で、建築とやきものの共通点、相違点を探しました。

陶芸家の私からすると、橋本さんが膨らまそうとするやきものの着眼点は新鮮で、たまにそれは私が見たくないところだったりもしました。

例えば、やきものはどうしても焼成で歪んでしまったり、想像しえないアクシデントが起こる点などです。

もちろん、やきものはそのような現象を土味や景色と捉え、作品の価値を高めたりもしますが、橋本さんは私にわざとアクシデントを起こすような制作方法を要求しているように感じることもありました。

橋本健史によるコメントの一部

松永さんとは今回のプロジェクトのために、長い時間をかけて対話をする機会を得ました。松永さんは建築を学ばれてから陶芸の道に進まれたこともあって、やりとりする言葉の多くを驚くほどスムーズに共有することができましたが、そのなかで度々気になったのは「造形」という言葉に独特の重みのようなものを感じたことです。その理由が多少なりとも腑に落ちたのは、陶器は焼成時に90%ほどに縮むということを知ったときです。つまり、松永さんは焼く前の土に触れているときは、「原寸よりも拡大した世界」で考え続けているわけです。何分の一かに縮小したものに触れ続けているのでは絶対にわからない、私からすれば縮尺のむこう側とでもいう領域に常に触れているからこそ、そこにしかない精度があり、ゆえに「造形」に独特なニュアンスが含まれるのではないかと。

※写真のキャプションは「スペース大原」の提供によるものです。

以下の写真はクリックで拡大します

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作板の間部分の展示全景。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作本展のために制作された茶碗。橋本が解体現場で出た石膏ボードを再構成したものに、松永が土を押し付けることで成形されている。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作403architecture[dajiba]「頭陀寺の壁」の転写シートが焼き付けられることによって、石膏ボードによってつくり出された質感が強調されている。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作それ単体ではもっとも価値のない石膏ボードを、和室空間でもっとも格の高い床の間に設置することで今回の展示のコンセプトを表している。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作「頭陀寺の壁」の写真を約A4サイズで2分割して転写した2枚組の作品。まったく同じ素材・環境で焼かれたものが意図せずして片方だけ大きく割れてしまったのだが、そのことが逆にやきものの持つコントロール不可能性と、「頭陀寺の壁」における廃材転用の偶然性が共鳴しているようにも思える。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作出展作の黒い茶碗を中心に、松永と所縁のある現代作家の茶道具で空間を設えた。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作同じ時代を生きる現代作家たちが制作した作品は、作風は違えどもシンクロする部分が多くある。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作松永の作品を使った空間を構成する要素として、木と組み合わせて風炉先を制作した。木部分の制作は多治見市在住の家具職人・本橋和典によるもの。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作松永によるオブジェは、図面を焼き付けられることによってより建築的な雰囲気を帯びる。図面は1/20というスケールが保たれているが、同時に1/1としても成立していることに不思議な感覚を覚える。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作図面というフラットなものに対して土の質感や歪みがノイズとなり、ところどころ破れたりちぎれたりしている。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作松永が制作した150mm角の中空タイルを、橋本が建築模型の要素として空間に見立てて再構成したもの。1/160スケールの人や家具などが配置されることによって、遠くから見たときと近くから見たときの違いに感覚が揺さぶられる。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作写真でトリミングされることで、そこに想像された空間が顕在化する。タイルはエッジが斜めになっているので、間から漏れる光がタイルの質感を強調している。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作松永がふだん制作しているタイプの作品に「頭陀寺の壁」の図面を焼き付けたもの。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作黒い茶碗とは対照的に図面がきれいに反映されることで、建築的には開口部となっていた箇所が素地の土を見せることとなり、微細な質感とのコントラストを生んでいる。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作湯呑は焼き付け方に多くのバリエーションが存在している。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作ここでは図面がよりグラフィカルに取り扱われ、制作方法のバリエーションとも相まってさまざまなパターンを生んでいる。 photo courtesy of スペース大原

陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作庭から見た夜の展示風景。

松永圭太によるコメント

今回の橋本さんとの企画は約2年前に決まり、他分野ながらお互いのものづくりの方法を理解することから始まりました。

・建築は小さく書いた図面が大きな建物となって立ち上がる。やきものは焼くと小さくなる。

・建築は地面にしっかり張り付いた形が安心する。やきものは重力に逆らった形を目指しいるものが多い。

このように、お互いものづくりの始まりには何かきっかけが必要で、建築とやきものの共通点、相違点を探しました。

陶芸家の私からすると、橋本さんが膨らまそうとするやきものの着眼点は新鮮で、たまにそれは私が見たくないところだったりもしました。例えば、やきものはどうしても焼成で歪んでしまったり、想像しえないアクシデントが起こる点などです。

もちろん、やきものはそのような現象を土味や景色と捉え、作品の価値を高めたりもしますが、橋本さんは私にわざとアクシデントを起こすような制作方法を要求しているように感じることもありました。

403architecture [dajiba]の建築には一見ネガティブと思える与条件をポジティブにひっくり返すようなものが多くあります。その作業には大変な労力を必要としながらも、反転した際に感じられるユーモアやセンスに私も魅了されました。

今回、橋本さんとコラボレーションさせて頂く過程で403architecture [dajiba]のものづくりを体験させてもらうことが出来ました。やきもののネガティブなネタ探しは、反転の快感を見越した制作の一環だと気付き、新たなものづくりをすることが共に出来たように思います。

橋本健史によるコメント

私がもともと建築に興味を持ったのは、建物や建築家にではなく「図面」に対してでした。絵画のように解釈で満たされておらず、数式のように余地なきものでもない、具体と抽象とのあいだにあるその存在感に、強く惹かれたことを覚えています。図面であれ模型であれ、私が普段から接し、いじくり回しているものは1/100だとか1/30だとかいったスケールをもったものです。ある意味では建築設計とは、スケールの技術です。様々な尺度を移動しながら、原寸でも現物でもないものを通して思考することです(そういう意味で今回取り上げられた「頭陀寺の壁」は、あえてその例外にどこまで迫れるかに挑んだものです)。

松永さんとは今回のプロジェクトのために、長い時間をかけて対話をする機会を得ました。松永さんは建築を学ばれてから陶芸の道に進まれたこともあって、やりとりする言葉の多くを驚くほどスムーズに共有することができましたが、そのなかで度々気になったのは「造形」という言葉に独特の重みのようなものを感じたことです。その理由が多少なりとも腑に落ちたのは、陶器は焼成時に90%ほどに縮むということを知ったときです。つまり、松永さんは焼く前の土に触れているときは、「原寸よりも拡大した世界」で考え続けているわけです。何分の一かに縮小したものに触れ続けているのでは絶対にわからない、私からすれば縮尺のむこう側とでもいう領域に常に触れているからこそ、そこにしかない精度があり、ゆえに「造形」に独特なニュアンスが含まれるのではないかと。

私が今回提案したのは、解体現場で出た石膏ボードの破断面を積層し、陶器の石膏型の代替とすることです。建設・廃棄のプロセスと陶芸のプロセスを交差させることで生まれるテクスチャーの提案であり、茶碗への造形は松永さんに委ねられています。実際に焼き上がったものを見たときに、石膏ボードの厚さである12.5mmという建築設計を行う人間なら染み付いている寸法が、わずかに縮小しているのに心がざわつきました。「釉薬」として用いられた図面※のシートは焼成時とは違って低温で定着させているため、1/20のスケールを保ったまま、しかしテクスチャーと造形に引っ張られて歪んでいます。原寸を境目とした縮尺のこちら側とむこう側が同時にあることで、松永さんの作品が持つ生々しさ、時間軸のようなものに、今回のコラボレーションでしかなしえなかった揺らぎがあれば幸いです。

※「頭陀寺の壁」の図面。木材を原寸・現物で判断してつくったのち「事後的」に描いたもの。

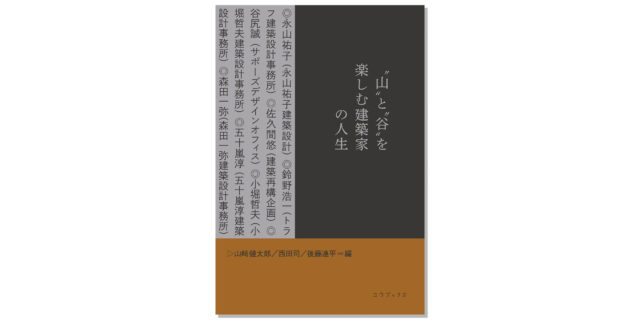

■展覧会概要

名称:松永圭太×橋本健史 展

会期:2021年6月5 (土)~6月20日 (日) 13:00-18:00 会期中無休

会場:スペース大原 507-0073 岐阜県多治見市小泉町3−3

オンラインストアでの販売:6/13(日)18:00〜

https://spaceohara.theshop.jp/

お問い合わせ先:info@spaceohara.com