青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる会場を外から見る。ガラス張りで中が良く見える場所である。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる会場を外から見る。ガラス張りで中が良く見える場所である。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる展示室正面を見る。左側壁は本展の為につくられた。内部で鑑賞している姿を、街ゆく人々に鑑賞されるという構図が面白い。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる展示室正面を見る。左側壁は本展の為につくられた。内部で鑑賞している姿を、街ゆく人々に鑑賞されるという構図が面白い。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる展示の為につくられた壁面裏のスペース。この日は、ドアと脚立が展示されていた。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる展示の為につくられた壁面裏のスペース。この日は、ドアと脚立が展示されていた。 photo©architecturephoto

東京藝術大学青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」をレビューします。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる内容となっています。入場可能期間は2021年11月29日まで(12月2日までは外部から見ることが可能)。展覧会の詳細はこちらのページにて紹介されています。

※2021年11月26日夜の会場写真を末尾に追加しました

こちらは、実際に会場を訪問したアーキテクチャーフォトによるレビュー

東京藝術大学青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎ続ける」が渋谷区桜丘町で始まった。

会場となっている桜丘ビル1Fは、渋谷の再開発が進む一角にあり、ここに歩いてくるまでにも工事中の景色が自然と目に入ってくる場所だ。歩道橋を渡ってスペースの前にたどり着くとこのビル自体も改修の最中にあることが分かる。そのような場所で行われているのが本展である。

まず、説明しなければいけないのは、この展覧会がただ一回訪れて展示されているものをみて、分かった気分になるというような質の展覧会ではない、ということだ。

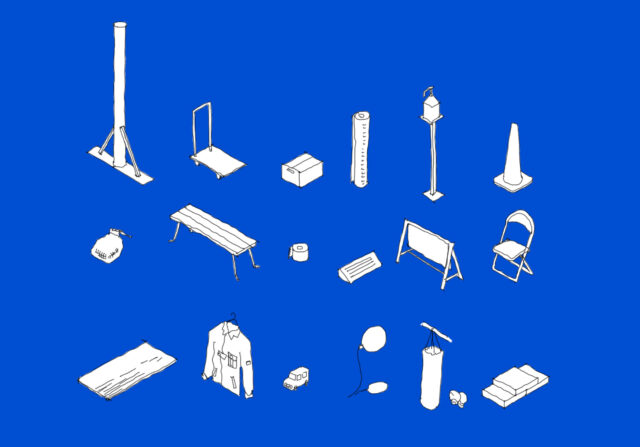

簡潔に説明してみたい。本展は、展覧会というものの前提に立ち返り、その在り方や意味のレベルから再考して企画が進められている。具体的には、会期や公開時間をいくつかのフェーズに分割し、展覧会自体の制作プロセス自体を作品として展示するという仕組みが設計されている。そして、このプロセスを作品として展示するにあたり仮想の展覧会が設定されたという。つまり仮想の展覧会のための会場をつくる、というプロセスを展示するという複雑な枠組みをもった展示なのである(詳細はこちらのページにある出展者による解説を読んでいただきたい)。

また、筆者は会場が公開された初日(2021/11/20)の午前に訪問してこのレビューを書いているのだが、このような質の展覧会であるために、この紹介がこの展覧会の全貌を捉えられていないことはあらかじめ了承いただきたい。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる会場を外から見る。ガラス張りで中が良く見える場所である。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる渋谷の街並みだけでなく、このビルも改修工事中であった。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる共用部から展示空間の入り口を見る。コンクリート平板が部屋からはみ出すように配置されている。 photo©architecturephoto

さて、再開発工事が進むエリアにあるスペースで行われている展示であるが、その会場となっている空間は、道路側に大きなガラスの開口部がつくられた多目的に利用されることを想定された場所である。かなりオープンなつくりで、通りからも内部が良く見える。先に書いたように本展は公開時間が設定されており、10:00-13:00と17:00-21:00が開場時間で、その間を制作時間としている。制作時間内は内部に入れないのだが外からの閲覧は可能。この仕組みのデザインもこのガラス面の大きな空間だからこそ生まれていることが訪問してみると良く分かる。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させるコンクリート平板は内部まで連続する。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる展示室正面を見る。左側壁は本展の為につくられた。内部で鑑賞している姿を、街ゆく人々に鑑賞されるという構図が面白い。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる床のデザインは既存のまま。全体として新設と既存の境目は曖昧にデザインされている。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる平板と既存床パネルのサイズが一致されている。 photo©architecturephoto

建物のエントランスを入り、共用スペースに入ると、展示空間からドアを越えてコンクリート平板でつくられた床がはみ出していることに気づく。なるほど、展示空間から共用部にはみ出ることで、日常と展示の連続性を生み出そうとしているのだ。コンクリートブロックに沿って展示空間内に足を踏み入れると、その空間は作業途中だということは分かるが、同時に非常に整理されているということが一目でわかるような緊張感をもった空間になっていることも分かる。

入口を入って左側の壁は、この展示の為に新たにつくられた展示物でもあるが、下地が現れた状態であるし、窓際に敷かれたカーペットもロールが途中で止められている。空間に置かれた梱包材でくるまれた大きな物体も、開封を待っているようである。このように、展示空間におけるあらゆるものが途中であることを物語っているのだが、会場内を見て回っているうちに、それらが凄く慎重に配置されていたり、それぞれの関係性をもって素材が選ばれているのではないか、という気分が徐々に沸き起こってくる。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる窓際に敷かれたカーペットのロール。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる床に敷かれたカーペットの角は丸くカットされている。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる展示の為につくられた壁面裏のスペース。この日は、ドアと脚立が展示されていた。 photo©architecturephoto

その端緒は色々な所に仕掛けられている。例えば、エントランスに配置されていたコンクリート平板の寸法と、展示室の既存床のフロアの寸法がピッタリと一致しているし、床に敷かれたカーペットはただ敷かれているのではなく、角部が丸く切り取られていたりする。壁に立てかけられた二つのドアの養生の仕方は、同じ仕上げとなっていたりする。空間に実際に身を置いて、体と目を動かしながら移動していると自然とこの事実に気づかされるのである。

そんな空間操作の糸口に気づいてしまうと、自然と色々な思考が沸き起こってくる。床に敷かれたカーペットの色と、窓際に敷かれたカーペットの色が違うのは何故なのか。ドアには黄色いスポンジで養生がしてあるのに脚立に養生がしていないのは何故なのか。床に引かれたグリッドのラインは既存なのか、この展示の為に新設されたものなのか。色々な思いが展示室内を歩いているうちに沸き起こってくる。それぞれの行為やオブジェの関係性に意識が向けられていく。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる既存壁と新設壁が接続するところ。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる展示されているドア。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる展示されている脚立等。 photo©architecturephoto

この感覚はミニマルアートの作品を鑑賞した時の経験を想起させる部分もあるように思った。しかしそれ以上に強く思ったのは、この感覚が、建築を訪問した時に沸き起こる感覚に近いということだ。しかし、建築を訪問した時と比較し、展示空間内に配置されたものや素材が限定されているために、よりその感覚が研ぎ澄まされ、それぞれの関係性に意識が向かいやすくなっているのである。視界に入るものとものとの関係性、素材と素材の関係性に意識が向けられるようになっている。「建築とは関係性の束である。」と言ったのはスイスの建築家ギゴン&ゴヤ―であるが、本展を見ているとそのことが強く思い出された。本展は建築のエッセンスを抽出し訪問者に提示する展覧会とも言えるのではないだろうか。

また、この関係性の注視に慣れた目で、会場を出た後にみた渋谷の街並みは、会場に入る前よりもより鮮明に見えたということも記しておきたい。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる既存床、床に敷かれたカーペット、養生との関係。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる別室には、ドアとコンクリート平板が置かれていた。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる最初のスペースのエントランス方向を見返す。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる梱包材を止めているバンド。 photo©architecturephoto

そして、本展の「展覧会がつくられるプロセスを展示する」という行為にも少し言及してみたいと思う。

筆者はメディア運営をしている立場であるので、建築作品がどのように発表されるのか、という視点でも2000年以降の建築の動向を注視してきた。建築作品の発表というのは、今も竣工時に、竣工写真とコンセプトテキストを伴って発表されることが一般的だ。しかし、ネットが普及してからは少しづつその形も変わり始めている。OMAやMVRDVなどのスターアーキテクトの振る舞いを見ていると、計画段階での細密なCG画像を伴う発表も行われているし、加えて言うならば現場進行段階での発表(情報発信)が行われることも多い。つまり、規模の大きなプロジェクトにおいては、竣工前の段階から段階的に複数回の発表が行われている状況も生まれていると言って良いのではないだろうか。

そう考えると、本展の「展覧会がつくられるプロセスを展示する」という行為が示唆的に思えてくる。

既にメディアの中で行われているような建築をプロセス段階からを開示していくという方向性を、実空間で行った場合にどのようなリアクションが起こるのかということを、展覧会の形式を借りて実験しているようにも思えるのだ。

実際の建築現場には様々な作業が同時進行するしそこに部外者が入ってくるのは現状難しいのはもちろんだ。しかし、竣工時だけではなくそのプロセスや背景にあるストーリーが問われる時代においては、その建設のプロセスを完成前からどう伝えていくかということも重要になっているのは間違いない。そのような視点でみると、この展覧会が展覧会の枠を越えた実験でもあり、現代の建築界への提案として行われているようにも見えてくる。

ここまで色々と書いてきたが、筆者はまだ1回しかこの展覧会を目撃していない。会期中に何度か訪れることでその変化を実感し、改めてこの展覧会の意義を問い直してみたいと思っている。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる会場建物を出て見える渋谷の景色。展覧会を経験し解像度の上がった目によって、街が新鮮に見える感覚を覚えた。 photo©architecturephoto

2021年11月26日夜の展覧会場の様子

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる17時前の設営作業中の様子を外から見る。作業中はつなぎが着用されており外からも何らかの作業を行っていることが分かる。道行く人からもこのスペースについての会話が聞こえてきた。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる道路から会場内部を見る。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる初日時と比較し施工が進んでいることが分かる。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させるコンクリート平板にも変化がみられる。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる窓際の空間に上るための階段もできていた。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる新設壁面の裏側では、既に撤去が始まっている。 photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させる photo©architecturephoto

青木淳研究室による展覧会「鳥は泳ぎつづける」のレビュー。展覧会の制作プロセスを見せるという“在り方”から考えられた展示は、訪問者に関係性の視点を意識させると共に、建築の伝え方の未来までも想起させるオブジェ的にも扱われるものたち。 photo©architecturephoto

■展覧会概要

実施期間:2021年11月15日(月)~2021年12月2日(木)

入場可能期間:2021年11月20日(土)~2021年11月29日(月)

10:00-13:00/17:00-21:00( 入場は閉場時刻の30 分前まで)

会場:SACS 渋谷 / 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル1F

アクセス:JR 渋谷駅西口 徒歩約2 分

入場料:無料

主催:

青木淳研究室 修士一年

大貫友瑞・河上朝乃・高井爽・松井一将

担当教員:青木淳(教授)・笹田侑志(教育研究助手)

協力(50 音順):マコトオカザキ(写真、映像補助)/ Pablo Haiku(音楽)

お問い合わせ:050-3552-5768

助成:一般財団法人乃村文化財団/ 藝大フレンズ賛助金

※展覧会場では新型コロナウイルス感染防止対策を実施するため、混雑状況によっては入場をお待ちいただく場合がございます。