SHARE 長谷川豪による、椅子「Seatless Chair」と照明「Lamp Cable Lamp」。ベルギーのMANIERAの為にデザイン。デザイナーズチェアの脚、照明のケーブルが、デザインの対象として軽視されている事への疑問から構想が始められたプロダクト。身の回りにある慣習的な要素に再考を促す

長谷川豪がデザインした、椅子「Seatless Chair」と照明「Lamp Cable Lamp」です。

ベルギーのMANIERAの為にデザインされました。デザイナーズチェアの脚、照明のケーブルが、対象として軽視されている事への疑問から、長谷川はプロダクトの構想を始めました。これらの作品は、我々の身の回りにある慣習的な要素に再考を促します。

以下の写真はクリックで拡大します

以下、リリーステキストです。

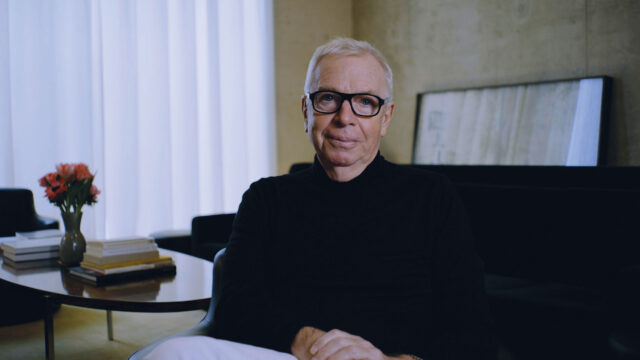

“It’s important to find a good question in architecture,” states Japanese architect Go Hasegawa. The same, he says, applies to design. His question for his project with MANIERA was characteristically unassuming: Why are the legs of a chair always designed the same? “I didn’t understand why the legs of a chair were so underestimated,” Hasegawa says, referring to the thin metal rods that constitute the legs of classic designs, such as the Model DCM chair by Charles and Ray Eames, the Series 7 chair by Arne Jacobsen, or SANAA’s Armless Chair. He charged himself with doing something quite different.

“A constant like history is very important in helping me go beyond my imagination or my experience,” he writes, conscious of the lineage within which his projects sit. Whether designing a house or a chair, Hasegawa takes a pragmatic approach to his work, wanting to create designs that save on resources, sparking conversation. In architecture, he notices details—columns, pilotis, balconies—and how they shape a design. Is it no wonder therefore that he became fixated with the legs of a chair as the starting point for his design, an essential, yet under recognized detail.

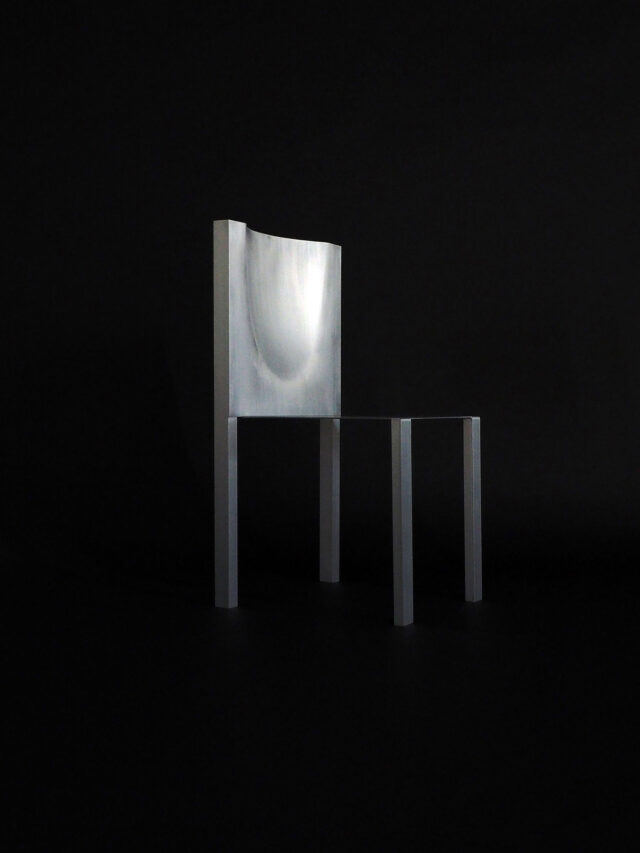

In answering his question, Hasegawa has created the Seatless Chair, made as an extension of the body. Three 35-mm-diameter rectangular aluminum tubes held together in tension create what he calls a “dock” for the body to plug into. “We saw an occasion to start the design from the legs,” notes Hasegawa of his design, which reduces the form to a few lines that appear in profile to balance precariously on one another. The simple graband-go quality of this lightweight form recalls a camping stool. It intrigues in its simplicity and begs to be tried, to ensure it won’t collapse under weight. Hasegawa promises that it’s comfortable, having tried it out for several months now in his studio. In today’s hygiene-centric environment, its clean lines and wipeable surface might prove to be its making.

In addition to the chair, Hasegawa has also created the Lamp Cable Lamp for MANIERA, this time asking the question: Why are cables never part of the design? In response he has reduced the familiar table lamp to its essential components, a light made only from its cable. The low conical form of the light is derived from the fabrication process of coiling the electric cable and gluing it into place. When switched on, the lamp glows with a soft ambient light, drawing attention to the very thing, the cable, that we most often tried to hide. A discerning designer, Hasegawa is disciplined in his approach. He is committed to creating insightful and unexpected outcomes that liberate the field. His works delight in how they add to our understanding of design, and also our relationships with objects, reawakening interest in our most quotidien activities.