八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす旅館に設置される座卓サイズのローテーブルとなっている。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす旅館に設置される座卓サイズのローテーブルとなっている。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす加工を加えた側面。石のような質感となる。廃棄プラスチックの取り除きれない汚れや、不規則な粒の大きさ等に起因する素材の揺らぎが、表面に波模様のように現れる。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす加工を加えた側面。石のような質感となる。廃棄プラスチックの取り除きれない汚れや、不規則な粒の大きさ等に起因する素材の揺らぎが、表面に波模様のように現れる。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす最終的に生み出された艶やかな漆黒の天板は、海そのものを表現しているようであり、素材自体のストーリーを伝えている。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす最終的に生み出された艶やかな漆黒の天板は、海そのものを表現しているようであり、素材自体のストーリーを伝えている。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSが設計した、ローテーブル「mum(マム)」です。

廃棄漁具を再利用して素材から開発されました。建築家は、新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作しました。また、リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす事も意図されました。

「mum」は、サスティナブル・スタートアップ企業であるREMAREの依頼を受け、漁業を行う上で必然的に生まれる大量の樹脂製廃棄漁具の問題に対し、素材開発及び家具の制作を行ったものである。地元漁師のコミュニティと連携し、現在問題化しているネットやブイ等を主に取り扱い、その意味と、そこに新しい価値を見い出すことを目指した。

計画は先ず、海から収穫される海洋プラスチックや破損した漁具なども、海からの恵みであると再定義し、海洋プラスチックが既に環境の一部となった「現代における新しい自然とは何か」と問いかけることから始まった。海洋プラスチックは一般的に汚染として考えられているが、もう海からこれらを完全に取り除くことは出来ない事が分かっている。ならばこれはもう新しい自然物として受け入れる他無い。ここで大切なのは、この新しい自然とどう私達が関係を結ぶかである。

こうした考えをベースに、我々は海洋プラスチックをリサイクルする過程において、必然的に生み出される波のような不規則なテクスチャーに着想を得て制作を行った。汚れや、不規則な粒の大きさ等に起因する素材の揺らぎが、制御しきれない要素として素材に現れる。これは自然素材を扱う時の感覚に似ている。木材の木目や石材の模様を人の都合で完全にはコントロール出来ないように、海洋プラスチックが生み出すこの揺らぎは個別の特性で、工場から生成される樹脂製品とは全く異なるものである。

この素材特性そのものを活かし、オーシャンプラスチックを自然界の素材として表現することをテーマとした。木目そのものを自然が生み出した模様として愛でるように、オーシャンプラスチックの揺らぎそのものを素材の個性として、そのままに表現する。最終的に生み出された艶やかな漆黒の天板は、海そのものを表現しているようであり、素材自体のストーリーを伝えている。

以下の写真はクリックで拡大します

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす廃棄された漁具の山と「mum」。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす映り込む光の変化によって、天板は様々な表情を見せる。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす旅館に設置される座卓サイズのローテーブルとなっている。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす穏やかな海面をそのまま切り取ったかのような天板のテクスチャ。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かすプラスチックのイメージを軽くて安い素材から重くて質感があり高級感のある素材へとシフトする。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす加工を加えた側面。石のような質感となる。廃棄プラスチックの取り除きれない汚れや、不規則な粒の大きさ等に起因する素材の揺らぎが、表面に波模様のように現れる。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす加工の過程で自然に生まれる表面の波模様。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす最終的に生み出された艶やかな漆黒の天板は、海そのものを表現しているようであり、素材自体のストーリーを伝えている。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす三重県鳥羽市の漁港。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす三重県鳥羽の海面。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす漁業という生産を支える大量の漁具。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす鳥羽での漁の様子。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす廃棄漁具は鳥羽周辺の漁師コミュニティと協力してこの場所に運びこまれ、再利用される時を待つ。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす廃棄されたブイ。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす漁業用のロープも「mum」では一部使用されている。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす熱プレスされる前の破砕機にかけられた廃棄プラスチックのフレーク。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす熱プレス機。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす熱プレス機から出された板材のエッジを整える。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす素材のモックアップと使用される廃棄漁具。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす制作・加工は鳥羽市のRemareの工場で行われた。 photo©PAN- PROJECTS

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす艶やかな漆黒の天板は光を反射する。 photo©PAN- PROJECTS

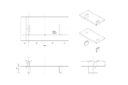

八木祐理子+高田一正 / PAN- PROJECTSによる、ローテーブル「mum」。廃棄漁具を再利用して素材から開発。新しい価値の創出を目指し、原材料を“海からの恵み”と再定義して“母なる海”を想起させる“食卓”を制作。リサイクル過程で生まれる不規則な素材感も“海面”に見立て活かす image©PAN- PROJECTS

以下、建築家によるテキストです。

「mum」は、サスティナブル・スタートアップ企業であるREMAREの依頼を受け、漁業を行う上で必然的に生まれる大量の樹脂製廃棄漁具の問題に対し、素材開発及び家具の制作を行ったものである。地元漁師のコミュニティと連携し、現在問題化しているネットやブイ等を主に取り扱い、その意味と、そこに新しい価値を見い出すことを目指した。

計画は先ず、海から収穫される海洋プラスチックや破損した漁具なども、海からの恵みであると再定義し、海洋プラスチックが既に環境の一部となった「現代における新しい自然とは何か」と問いかけることから始まった。海洋プラスチックは一般的に汚染として考えられているが、もう海からこれらを完全に取り除くことは出来ない事が分かっている。ならばこれはもう新しい自然物として受け入れる他無い。ここで大切なのは、この新しい自然とどう私達が関係を結ぶかである。

こうした考えをベースに、我々は海洋プラスチックをリサイクルする過程において、必然的に生み出される波のような不規則なテクスチャーに着想を得て制作を行った。汚れや、不規則な粒の大きさ等に起因する素材の揺らぎが、制御しきれない要素として素材に現れる。これは自然素材を扱う時の感覚に似ている。木材の木目や石材の模様を人の都合で完全にはコントロール出来ないように、海洋プラスチックが生み出すこの揺らぎは個別の特性で、工場から生成される樹脂製品とは全く異なるものである。

この素材特性そのものを活かし、オーシャンプラスチックを自然界の素材として表現することをテーマとした。木目そのものを自然が生み出した模様として愛でるように、オーシャンプラスチックの揺らぎそのものを素材の個性として、そのままに表現する。最終的に生み出された艶やかな漆黒の天板は、海そのものを表現しているようであり、素材自体のストーリーを伝えている。

***

mumは「母なる海」というイメージの連想から生まれた名称である。

海に母という比喩が用いられるのは、人々が古来から持つ海に対する印象、つまりは寛容さや豊かさをおおらかに表現する想いからなのか、全ての生命が生まれた場所そのもの、文字通りの全生命の母であるという遠い記憶に基づくからなのか。我々人間は、この母から生活の糧を得て暮らしてきた。

オーシャンプラスチックとは言い得て妙な造語である。「Ocean」は自然を代表する存在であり、逆に「Plastic」は文字通り人工物を表す言葉である。この対義の2つを合わせることで、忌み嫌われがちな人工物は少し自然の側に寄り、人工物の代表だった樹脂製品もどこか自然物との同化を果たしたような気持ちにさせてくれる。

しかし、この2つは混じり合うどころか、樹脂は海を汚染し海洋生物の生態系を脅かす存在であり、我々はこれを汚染として捉える。目に見えやすく、分かりやすい、自然に対し人間が起こしてきた破壊行為の象徴の一つとして祭り上げられている。

自然界に存在するオーシャンプラスチックを完全に除去することは、もう既に不可能であるという。ならば我々残された人類にできることは、これら新しい環境をどう捉え、どう対応していくかしか無いのではないか。オーシャンプラスチックが環境の一部として存在している「新しい」自然。私達はこれも母からの贈り物と捉えられるだろうか。

人間社会が完全に樹脂の生産を禁止した、そう遠くない未来を考える。樹脂は生産されるものから、既に在るストックを回収し再利用するという工程を踏むことになる。人々は海の幸を収穫するように、オーシャンプラスチックを収穫し加工する。それが常態化したとき、そこに牡蠣や海藻を収穫することとオーシャンプラスチックを回収することの違いは未だあると言えるだろうか。

― 我々はオーシャンプラスチックを収穫する漁業者である。我々は母なる海から糧を得て生きている。―

海からの糧を収穫することを生業としているのは漁業者達である。収穫された海鮮類は陸に上がり、人々の食料として消費される。この漁業を行うに当たり大量に副産物として生み出されるのが、漁業者達が廃棄する樹脂性の漁具である。ブイやネット、ロープなどが定期的に廃棄され、行き場を失っている。我々の考えは、このとき生み出される副産物である廃棄漁具も糧として捉えたい。これも漁業の1つの生産物として結びつけ、還元する。

そこで生まれたのが食卓を創るというコンセプトである。mumは海の幸による食卓を計画する。母という海のメタファー、そこから糧を得る漁業、そしてそれらを結びつける食卓。これを1つのストーリーとし、展開する。

食卓の中心となる座卓の天板は海面を表現するメタファーである。オーシャンプラスチック板の生成過程において自然に生み出される波模様。それに反射した光が移ろいゆく海の表情を表現する。器は食材を受けるものであり、海中から切り離された海の生き物たちを海上に留める役割を持つ。

樹脂製品の殆どは人為的にコントロールされ、大量生産される工業製品である。そこには人間の作為のみが介在する。樹脂製品が自然の中に放置された際の、どうしても相容れないような、あのよそよそしさはきっと、こうした自然を排した制作過程から生まれるのだろう。

一方で、本計画の扱うオーシャンプラスチックには揺らぎがある。素材の不規則な、個別の特性の違いが生むコントロールし切ることの出来ぬ、自然の意思が介在したようなその模様は、完全なる人工物であった樹脂が自然物に近づいたかのようである。それは木材の木目や石の割れ方を人が完全には制御出来ないように、自然物を扱う上で必ず直面する制御不可な側面を、樹脂という人工物に与えている。

「mum」はこの素材特性を活かし、既製の樹脂製品とは異なる、自然物のような「揺らぎ」を特徴とする。天板の独特な波模様と光沢、そして何よりその深い黒色に器が落とす影は、海面下への奥行きを生み出し、素材自身の遠い海からの物語を伝えている。

■建築概要

プロジェクト名:mum(マム)

実施地:三重県鳥羽市

主用途:テーブル、素材開発

デザイン:PAN- PROJECTS

担当者:八木 祐理子、高田 一正、Esin Kutulu

プロジェクト期間:2022年2月~12月

クライアント・制作:Remare(リマーレ)

写真撮影:PAN- PROJECTS

動画撮影:PAN- PROJECTS