SHARE 浜田晶則建築設計事務所による、山梨の「大法師山の立体格子」。街と山々を臨む“ひな壇状”の土地に建つ社屋。“自然と一体となる思想”を持つ伝統構法の“懸造”を参照し、木組の土台を全体に拡張した“立体格子”の建築を考案。幾重に重なる軸組の層が空間に奥行きをもたらす

浜田晶則建築設計事務所が設計した、山梨・富士川町の「大法師山の立体格子」です。

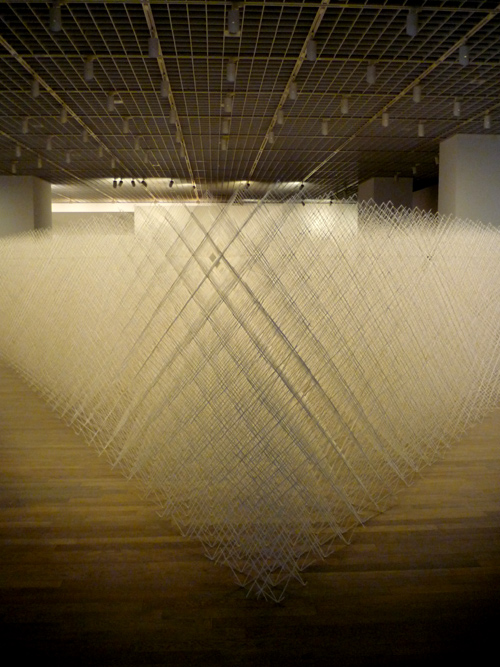

街と山々を臨む“ひな壇状”の土地に建つ社屋の計画です。建築家は、“自然と一体となる思想”を持つ伝統構法の“懸造”を参照し、木組の土台を全体に拡張した“立体格子”の建築を考案しました。そして、幾重に重なる軸組の層が空間に奥行きをもたらします。

桜の名所である山梨県富士川町の大法師山。富士川に沿って並ぶ町と富士山が見える土地に、小さな町営住宅があった。敷地に訪れたときには既に解体され更地になっていたが、そこに新しく本社社屋をつくるという計画の依頼があった。建築主の代表がかつて生まれ育った重要な地であるという。

敷地はひな壇状の土地であったため、造成を最低限に抑えるために日本建築の懸造を参照した。

自然を征服するのではなく、自然と一体となる思想をもった構法としての、建築を支える木組みの土台である。今回はその土台そのものを拡張させて、全体の建築になりえないかと考えた。

伝統的な貫構法ではなく現代の金物構法とすることで、より抽象的な立体格子をめざした。

正方形や立体格子は古今東西において最も普遍的な形式の一つである。

コンピュテーションにおいてもpixelやvoxelをその単位とすることによって、描画・モデリングの計算を行う汎用性の高いノーテーションとして用いられる。格子がもつ厳格な規律を軸としながら、その場に応じてフレームを抜き、床と壁を適宜足していくことによって、立体的な樹上のような空間体験をめざした。

以下の写真はクリックで拡大します

以下、建築家によるテキストです。

立体格子のシステムを用いて大法師山の象徴となる建築をつくる

桜の名所である山梨県富士川町の大法師山。富士川に沿って並ぶ町と富士山が見える土地に、小さな町営住宅があった。敷地に訪れたときには既に解体され更地になっていたが、そこに新しく本社社屋をつくるという計画の依頼があった。建築主の代表がかつて生まれ育った重要な地であるという。

敷地はひな壇状の土地であったため、造成を最低限に抑えるために日本建築の懸造を参照した。

自然を征服するのではなく、自然と一体となる思想をもった構法としての、建築を支える木組みの土台である。今回はその土台そのものを拡張させて、全体の建築になりえないかと考えた。

伝統的な貫構法ではなく現代の金物構法とすることで、より抽象的な立体格子をめざした。

懸造から鉄筋コンクリート造的な木造立体格子システムへ

正方形や立体格子は古今東西において最も普遍的な形式の一つである。

コンピュテーションにおいてもpixelやvoxelをその単位とすることによって、描画・モデリングの計算を行う汎用性の高いノーテーションとして用いられる。格子がもつ厳格な規律を軸としながら、その場に応じてフレームを抜き、床と壁を適宜足していくことによって、立体的な樹上のような空間体験をめざした。

①高低差のある敷地に立体格子を落とし込み、懸造の土台を上屋含めた全体に拡張させた構成とした。懸造を現代の金物構法を用いて再構築することを試みた。

②平面方向と高さ方向に展開可能な構造とし、立体的な格子に床と壁を自由に構成できるシステムとする。今回のスケール・スパンにおいては柱を4本束ねたが、与件に対して束ねる本数を変えることによって柔軟に対応することができる。

③120角の一般流通製材の束ね柱や束ね梁の構成により、様々なスパンやたわみに対応することができることに加え、建具枠・壁パネル・設備など従来の木造軸組工法において加算的となる構成要素を構造材のディテールに統合した。構造材へ施す各納まりの加工はプレカット時に行い、現場対応を複雑化しないよう配慮した。これらは、抽象的なフレーミングを実現するための小さな工夫であり、RC造のディテールを転用したものである。

かつて1950年代に伝統的な日本建築特有の柱梁の空間構成を用いて、日本的な鉄筋コンクリート造が多くつくられた。プレカット技術が一般的なものになり、複雑な加工が機械化されて木造が大型化していく現代において、木造のディテールが鉄筋コンクリート的なものへ置換される逆潮流が生まれていくのではないかと思う。

1.82mx1.82mx1.35mのモデュールの木造立体格子に、乾式の土壁パネルが真壁で納まる。パネルは敷地内の土と草を混ぜて配合した。手前には日本庭園と散策路が広がる。

テラス・回廊部は、基本モデュールをベースとしつつ、階高を2.70m、庇高を4.05mに設定した。柱梁で囲まれた縁側ともポルティコとも呼べるような中間領域には、天候を問わず人々が集うことができる。半屋外の立体格子に覆われた場で、街を眺めて富士を拝む。

室内からのながめは、立体格子によって山並みと街がフレーミングされる。幾重にも重なる軸組の層によって奥行きをもたらす。1階は社員のみならず社外からの来客も想定されたため、外部空間と半外部空間とを一体として使用できる計画とし、ロビーやカウンターキッチンなどを充実させた。

楕円の螺旋階段。主要構造は鉄骨であり、搬入時の最大寸法と各階の平面構成から全体寸法を設定した。木と鉄骨のハイブリッドとしたことで、重厚な木の物体を浮遊させた。

基本的な照度は梁に埋めこまれたライン照明で確保し、一方で演出としてアッパーライトを適宜配置した。

これにより、山の中に組み込まれた社屋が夜間には浮かび上がるようにみえる。また、建築の隣には夜に輝く光の塔を計画した。

社屋は企業精神を体現するものであるべきである。

リサイクル事業を主な事業とする建築主にとって、建築を長く残していくことが重要であると考えた。そのための汎用材の利用、部材の交換性などのシステムを考えた。

自然素材に対する維持管理は必要となるが、手をかけ続けることによって愛着を育てていくことにも繋がるだろう。社寺建築が数百年残されてきたように、この建築も永く生きられることを願う。

■建築概要

題名:大法師山の立体格子

所在地:山梨県南巨摩郡富士川町

主用途:事務所

設計:浜田晶則建築設計事務所 担当/浜田晶則、佐塚有希

構造設計:円酒構造設計

照明:遠藤照明

ライトアート:ノンクラシック

施工:水雅

敷地面積:1781.52㎡

建築面積:193.53㎡

延床面積:202.59㎡

構造:木造 べた基礎・独立基礎

規模:地上2階

竣工:2024年10月

写真:長谷川健太

| 種別 | 使用箇所 | 商品名(メーカー名) |

|---|---|---|

| 外装・屋根 | 屋根 | |

| 外装・床 | テラス、回廊 床 | ウッドデッキ:屋久島地杉 t38 タフウッドステイン2度塗り(チャネルオリジナル) |

| 外装・壁 | 外壁 | 土壁乾式パネル |

| 外装・建具 | 開口部 | 木製建具 |

| 外装・その他 | 柱・梁 | 杉材 □120 4本束ね タフウッドステイン2度塗り(ユニオンペイント) |

| 内装・床 | 主要箇所 床 | フローリング:アカシア t15(チャネルオリジナル) |

| 内装・床 | 1階会議室、2階会長室 床 | |

| 内装・床 | 1階WC、2階WC 床 | ビニル床シート t2(TOLI) |

| 内装・壁 | 主要箇所 壁 | |

| 内装・天井 | 主要箇所 天井 | 構造現し オイルステイン |

| 内装・柱 | 主要箇所 柱 | 杉材 □120 4本束ね オイルステイン |

| 外構・床 | 外構 | 砂利敷き、芝 |

※企業様による建材情報についてのご意見や「PR」のご相談はこちらから

※この情報は弊サイトや設計者が建材の性能等を保証するものではありません

Designing an Architectural Symbol of Mt. Oboshi Using a Voxel Lattice System

Mt. Oboshi in Fujikawa Town, Yamanashi Prefecture, is a well-known spot for cherry blossoms. The site, which offers views of both the town stretching along the Fuji River and Mt. Fuji beyond, once housed a small municipal housing complex. By the time we visited, the buildings had already been demolished, leaving an empty plot. It was here that we were asked to design a new headquarters building. This location holds great significance for the company’s representative, as it is where they were born and raised.

Because the site sits on a series of terraced levels, we looked to the kake-zukuri style of traditional Japanese architecture to minimize land alteration. This method, rooted in a philosophy of coexisting with nature rather than dominating it, relies on timber frameworks that support the building while adapting to the natural terrain. In this project, we considered expanding that foundational timber structure into a system that could form the architecture itself. Rather than employing traditional nuki joinery, we used modern metal-joint construction to develop a more abstract and modular voxel lattice system using timber as the primary material.

The Voxel Lattice System Inspired by kake-zukuri, like Reinforced Concrete Construction

Square and three-dimensional grids are among the most universal forms in both ancient and modern architecture worldwide. In computation, the use of pixels and voxels as units for rendering and modeling calculations has proven to be a highly versatile notation. By adhering to the strict rules of a grid structure and adjusting the framework, adding floors and walls as needed, the aim was to create a spatial experience resembling a tree-like structure in three dimensions.

1. A 3D grid was applied to the site with elevation differences, and the concept of kake-zukuri was extended to the entire building, including the foundation and the superstructure. The attempt was made to reconstruct the kake-zukuri using modern metal hardware techniques.

2. A structure that can be expanded in both horizontal and vertical directions, creating a system where floors and walls can be freely configured within a 3D grid. In this scale and span, four columns were bundled together, but the number of bundled columns could be changed flexibly according to the design requirements.

3. By using bundled columns and bundled beams made of 120mm square standard timber, it is possible to accommodate various spans and deflections. In addition, elements such as window frames, wall panels, and equipment, which are typically added in timber framing construction, were integrated into the structural details of the material. The processing for the various connections and finishes on the structural materials was done during the precutting phase to avoid complicating on-site work. These were small tweaks made to realize an abstract framing, inspired by the detailing of reinforced concrete construction.

In the 1950s, many reinforced concrete buildings in Japan were constructed using the spatial configuration of columns and beams characteristic of traditional Japanese architecture. With the widespread adoption of precutting technology and the mechanization of complex processing, leading to the large-scale growth of wooden construction, I believe a reverse current is emerging in contemporary times, where the details of wooden construction may be replaced by those resembling reinforced concrete.

The earthen wall panels fit seamlessly into the wooden latticework module measuring 1.82m x 1.82m x 1.35m. These panels are crafted by mixing the site’s soil with grass. In front, a Japanese garden and a walking path extend, enhancing the natural ambiance.

The terrace and corridor sections are based on the basic module, with a ceiling height of 2.70m and an eaves height of 4.05m. The intermediate space, enclosed by columns and beams, can be referred to as a engawa or portico, where people can gather regardless of the weather. In this semi-outdoor lattice-covered area, one can enjoy the view of the city while gazing at Mount Fuji.

The view from the interior is framed by the Voxel Lattice System, capturing both the mountain range and the cityscape. The layered timber framework creates a sense of depth through multiple overlapping structural axes. The first floor is designed not only for employees but also to accommodate external visitors. Therefore, the plan integrates outdoor and semi-outdoor spaces as a continuous environment, enhanced by amenities such as a welcoming lobby and a counter kitchen.

An elliptical spiral staircase: The primary structure is made of steel, and its overall dimensions were determined based on the maximum size allowable for delivery and the floor layouts of each level. By adopting a hybrid system of wood and steel, a sense of levitation was achieved—making the massive wooden form appear to float.

Lighting design: Basic illumination is provided by linear lights embedded within the beams, while uplights are strategically placed to enhance the spatial atmosphere. As a result, the office building, nestled within the mountains, appears to float at night. In addition, a luminous tower adjacent to the architecture is planned to glow in the nighttime landscape.

A company building should embody the spirit of the enterprise. For a client whose core business is recycling, the longevity of the architecture was considered essential. This led to the development of a system incorporating standardized materials and replaceable components. While natural materials require ongoing maintenance, such continuous care fosters a sense of attachment over time. Just as traditional temple and shrine architecture has endured for centuries, it is our hope that this building, too, will have a long and enduring life.

Voxel lattice in Mt. Oboshi

Location: Fujikawa Town, Yamanashi Prefecture

Category: office

Design: Aki Hamada Architects (Aki Hamada, Yuki Sazuka)

Structure: Enshu Structural Consultants

Lighting: ENDO Lighting Corp.

Light Art: non-classic

Construction: suiga

Year: 2024

Photo: Kenta Hasegawa