SHARE 杉山幸一郎による連載エッセイ “For The Architectural Innocent” 第2回「ストーリーと黒衣の建築。」

※このエッセイは、杉山幸一郎個人の見解を記すもので、ピーター・ズントー事務所のオフィシャルブログという位置づけではありません。

ストーリーと黒衣の建築。

はたして“建築”は大自然の中で、どのように振舞ったら良いのか。

そんなことを考えさせられたのは、2017年に竣工したアルマンナユベの亜鉛鉱山博物館(Zinc Museum)を訪れた時でした。

Zinc Museumの最も近くにある街はセウダ(Sauda)といいます。そこへたどり着くにはいくつかのルートがあるのですが、せっかちな日本人の僕とっては、どれもこれも簡単には思えません。

その中で今回決めたのは、プロジェクトを担当していた元同僚からオススメされたプラン。「オスロ経由でスタヴァンゲル(Stavanger)という港町へ飛行機で向かい、翌日にそこから出ている高速フェリーに乗って日帰りで向かう」という行き方でした。

朝はゆっくりと起きて街を少しだけ散策し、10:50発13:15着の高速フェリー(Kolumbus社)に乗り込みます。このフェリーはいわゆる«フィヨルドの景色»の合間を縫って進んで行きます。

右に左に穏やかな傾斜を持った山々を眺めながらの旅は、スイスの激しく険しい岩山に慣れてしまった僕には、日本でいうところの瀬戸内海のような、穏やかで懐かしい印象を与えてくれました。

今回訪れるのは、19世紀末に10年間近く採掘していたセウダの亜鉛鉱山跡と、その歴史に因んだ博物館、カフェ、そして公共トイレを含むパーキングエリアを併設したプロジェクトです。

この建物がある周辺は、前回紹介したチルケネス(Kirkenes)からヴァルデ(Vardø)への道と同様、ノルウェーのNational Tourist Routesに指定されていて素晴らしい渓谷が広がっています。

景色に見とれているうちにフェリーはセウダの港へ。

そこからタクシーを走らせます。

右に左に見える迫力ある渓谷に気を取られていると、あっという間に目的の場所にたどり着いていました。。

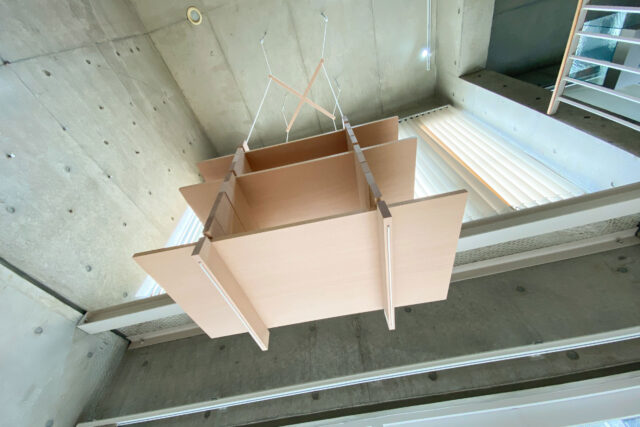

まず何より、建物の大きさに驚きました。想像していたものに比べると柱が圧倒的に大きい。

インターネットや雑誌で見つけていた写真では、建物は自然にパラサイトしたように華奢に建っていたように見えたのですが、実際の柱は太く力強く、周りの自然はそれにも勝る圧倒的な強さがあります。

写真からは小さな岩だと思っていたものがありえないくらいに大きい3mの岩石で、この見慣れない自然の力強さが、僕の抱いていた印象とスケールの感覚を狂わせていたのでした。

こんな自然の中に建物を建てるにはかなり気を使わなくてはいけない。安易に自然と一体になるように、自然の力と呼応して風景になじむように計画しても、逆にどんなに建物を力強く作っても大自然の元では弱々しく、全く釣り合わない。。

投入堂(鳥取県) で有名な«懸造り»のようにできた構築物は、自然のままの岩を土台として、大掛かりな基礎を造らないでできています。今回訪れた建物も、ギャラリー棟の足元を見るとわかるように、木の柱は金物でプレートと接続され、それが直接岩肌にアンカーボルトで練りモルタルを使用して固定されています。

垂直に伸びる柱同士は複雑な仕口ではなく、構造的に必要なところに必要な寸法で簡単に斜め材が架けてあり、斜め材は柱にボルトで接合されています。

柱の感触を手で確かめていると、その所作が珍しかったのか、背の高い体格の良い男性が話しかけてきました。

「君はもしかして建築家?」

「そうです。このプロジェクトは担当していなかったけれど、この建物を設計したズントー事務所で働いています。」

そう言うと「実は僕がこの木造部分を作ったんだよ。」と自信を持って応えてくれました。

聞けば彼はSteilneset Memorialの木造部分も担当したようです。あのプロジェクトは柱が細い(15cm角)から無垢材でできたけれど、こちらは柱断面が大きく材も長いのでGlulam(集成材)を用いたのだと説明してくれます。

また「屋根となっている波板鋼板は本体のボックス部分を覆うくらいの庇の長さはあるけれど、横殴りの雨から柱全長をカバーするだけの長さはない。そこでImpregnated wood(含浸木材。防腐防虫性向上のための保護剤を浸透させた木材)を用いるのだけれど、一度乾燥しているGlulamに図面通りの加工を施し、その後で保護剤を浸透させて再び乾燥させると、どうしても狂いが出てしまって、ボルト穴が計画通り決まらなくて大変だったよ。」といった苦労話を聞かせてくれました。

苦労話とは、裏を返せば成功までのエピソードということ。

こうして建築に携わった人が、その仕事に誇りを持って従事したことを知るのは、設計者としてもとても嬉しいことです。

それにしても、綺麗に出来上がっている木造の躯体を見ると、どうやってあんな傾斜した足場から、正確に建物を立ち上げることができたんだろうか。と不思議にすら思ってしまいます。

地面から空中に持ち上げられた構築物へは、外階段を使ってアプローチしていきます。その階段は、ズントーがローマ遺跡発掘シェルター(1986)で見せたような«繊細なスチール製の階段»ではなく、これでもかと言わんばかりに力強く作られている。

この堅強な階段が建物と地面を強く固定し繋げることで建物全体が水平荷重(例えば強風などによって建物が平面的にねじれ揺さぶられる力)に耐える構造的な役割も果たしています。つまりこの階段は、本体とは別の独立した構造体として計画されていたSteilneset Memorialのスロープ(第一回の記事を参照)とは別の動機によって作られています。

だからこそ、本体のボックス部分と同じデザイン言語(同じスケール感と仕上げ)でもって計画されているのです。

手すりの持ち手はとてもユニーク。そのデザインからはむしろ、えっどうして?と思ってしまうような無害な裏切りが感じられました。地域の児童公園にあるタコの形をした大きな遊具、その持ちやすくて安全な手すりに似ている?!

手すりは本来、ステップやスロープ、ユニバーサルトイレ、時には廊下など、必要なところにつける付属品であって、建物の骨格とも言える構造体や階段と一体となって形作られているケースはあまり見かけません。

どういった持ち手の大きさにするか、どのくらいの丸みを帯びさせるかは、施工が始まった後に担当者が最後の追いかけ設計段階で原寸大の模型を何個も作り、ステップの蹴上げ、踏面の出隅入り隅の丸みとともに、形を丁寧に決定していったのをそばでよく見かけました。

このざっくりとも言えるデザインは、訪れる人に少しだけ違和感を与えます。その違和感こそが、この建物を、ズントー建築を理解する糸口になっているような気がします。

そして何より、実際に触れてみると驚きを飛び越えて、このゴツさがこの地にはどういうわけかとても合っているのです。

本体であるボックスは木造壁式構造でできていて、その外装を麻布で覆い特殊なペイントで仕上げられています。

ボックスのコーナー部分は常に麻布が回り込みながら覆うことができるように十分にRが取られています。角が立っていると頂点を覆うことができないので、角を丸めることで布がその曲面に追従して貼ることができるようになっている。

形態は工法に従っています。

ズントー建築の一見ユニークにすら見える形態は、カタチを恣意的に作ろうとして生まれたのではなく、その工法(建築のつくられ方)から来ています。そしてその工法は、まず第一に素材の特性へのリスペクトをもって探られた可能性のスタディによって辿り着いたものなのです。

全体を見てみましょう。

このエリアにあるのは、まず道に沿ってあるパーキング(Parking) とその隣接する公共トイレ。そこから階段もしくはスロープを上がっていくと、かつて炭鉱夫が亜鉛を運んだ道がある。

少し進んでいくとカフェ棟(Mining cafe) があり、その先には当時使用されていた工具や歴史を説明したブックレットが展示してあるギャラリー棟(Mining gallery) があり、そこからまたさらに進んでいくと、亜鉛鉱跡へ入っていくための装備(ヘルメットや電灯)が収納されたロッカー棟(Staging area) がある。

これら4つの建物と手すりを含んだ道の計画はズントー事務所によってなされています。

4つの建物はほぼ同じ建築デザイン言語(方向性)を共有して計画されているけれど、その中でも僕はこのパーキングのそばに建つ公共トイレが«みそ»だと思いました。

それはなぜだろう?

ほとんどすべての人が車でアプローチしてやってくるこの場所では、訪問者はパーキングでまず車から降ります。そこからカフェ棟までは少し距離がある。このカフェ棟へ向かう道を博物館の一部と見なすか、それともただの歩道と見なすかを決めるのはこの公共トイレの存在感によります。

この建物があるおかげでカフェ棟へ向かう道をも博物館建築の空間体験として取り込むことに成功しているのです。

その時、あっ!と思い出しました。

前回のSteilneset Memorialもそうでした。

パーキングに車を止めて歩いて行くと、建物のあるところよりもかなり手前に石碑が立ち、そこに建物とその歴史についての説明書きがあった。その石碑から建物に入るまでのアプローチしている段階で、すでに«建築的な»空間体験が始まっていた。。

もう一つ、思い出したことがあります。

スイス建築家ピーターメルクリが設計した彫刻の家(La Congiunta)では、建物から約800m離れたローカルなカフェで鍵をもらい、そこがあたかも同じ建物内に併設されたミュージアムカフェであるかのように、その瞬間から美術館(展示室)の体験が始まる。

その途中にある何気無い村の風景も、ティチーノ川を渡る時も、そして建物が見えてからエントランスに向かうまでもが、全て美術館での体験に取り込まれる。

何も目的の建物に入って美術作品を見ることだけが体験ではありません。その前に経験してきた風景そのものが作品の一部として、もしくは独立した別の作品として認識することができるようになるのです。

注意しておきたいのは、単純に、離れた建物を計画することが良いという話ではありません。

これら3つの例に共通しているのは、何気無いそのまま見過ごしてしまいそうな風景を、僕たち訪問者の意識のスイッチを入れることで違った現れ方になるように考えられている。

そこで建築は時として周りを引き立て補助する黒衣のような役回りをします。

建築をするという行為は新しい建物を建てるというだけではなく、その建物によって新しく生まれ変わる、新しい解釈が加わる周りの物事をデザインすることでもあるのです。

1日に二度開催される亜鉛鉱跡見学ツアーに参加した後、再びギャラリー棟に戻って展示を見ました。

そこでの空間は、僕が今さっき洞窟の中で見学したものそのもの。

麻布で仕上げられたラフなテクスチュア、薄暗い空間に自然光が射し込んで展示物のみを照らしている室内は、洞穴内の荒い岩肌と、時折上部に穿たれた穴から差し込んでくる光を見ているかのよう。。

とはいえ亜鉛鉱山の、つるはしを使って手作業で壊し進んでいったあの岩肌の感じが、どうやって木造の不思議なボックスにつながったのだろう?

直線的な思考をもってすれば、洞窟のような空間体験を直訳して、岩のような建築を再現するための素材としてコンクリートを採用するかもしれない。けれどもそうすると、木造軸組の懸造りの構造体に重たい岩が載っかってくるようなもの。仮に構造的に成立させることができたとしても、感覚的には矛盾しているようにも感じてしまう。

では木造軸組の代わりに鉄骨造を採用して、そこにコンクリートのボックスをはめ込もう。しかしそれでは、重たい岩を無理矢理に強健なストラクチャーで持ち上げたよう。ほとんど土も見当たらないような岩肌の上から逞しく伸びている、柔らかくしなやかな木々たちを見た後では、全く対照的すぎて傲慢な行為のようにも感じてしまう。。

おそらくそんな素材と構法、物の在り方を試行錯誤しながら、今見ているこの建物にたどり着いたのではないか?翻って、もしかしたら僕が感じたギャラリー棟の«洞窟のような感じ»は僕のただの思い過ごしであって、本当はただ鉱山の現場にあるざっくばらんな掘っ立て小屋のようなものにしたかっただけではないか?

建築家は設計を進める中で、そうした«自作の例え話»をうまく利用しながらアイデアを前方へ飛ばしていく。

その飛ばしたアイデアを回収するまでに紆余曲折の道を経て、拾い上げた矢先にまた別の方向に飛ばす。そんなことを続けながら設計をしているから、最終的に出来上がったものはスタートの点とゴールの点を一直線で結ぶような説明の仕方では、一筋縄に言い切れない複雑さを含んでいる。

仮に建築家がその設計プロセスを要約して言い表してしまったとしても、本当はその過程に数え切れない物語(ショートストーリー) が潜んでいる。

つまるところ、こうして僕が今いろいろと思いを巡らせた解釈の仕方も、数ある解釈の方法の一つでしかない。

建築は一度建てば破壊されるまでずっとそこにあり続ける。

そこでは訪れた人たちが、その日その一瞬それっきりの体験をしている。設計者自身がどの«自作の例え話»を気に入って選び、できるだけ論理的にわかりやすく話しているかはわからないけれど、それとは別に、ある建築を数えきれない人たちが訪れて時間を過ごし、一瞬一瞬の体験を積み重ねて自分自身の物語として心に刻み込んでいく。。

例えば古典音楽でも、現代の指揮者や演奏者が同じ譜面に添いながらもそれぞれの解釈をもって創造して音を出していく。

建築はまず、設計図書に沿って建てられることを前提としているけれど、そこにほとんど必ずと言っていいほど、現場で職人たちを含めた即興が入る。そうして部分的に編曲され立ち上がってきた建築をどう受け止めて感じるかは、またさらに訪問者の感性次第。。

だからこそ、こうして建築を体験して自分なりの解釈を探る、物語を綴っていくことは、実は受動的な行為ではなく、ある種の創作活動ではないかと僕は思っています。

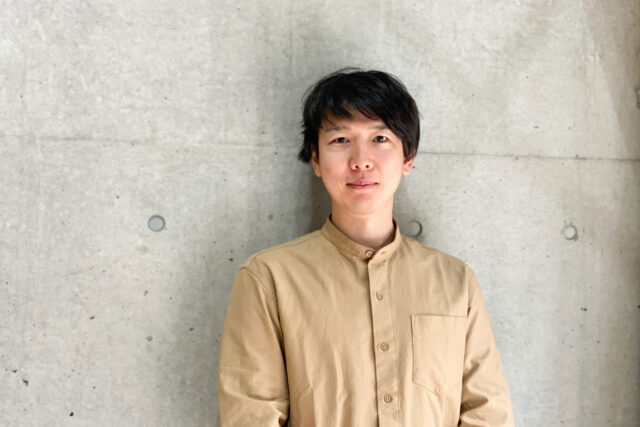

杉山幸一郎

日本大学高宮研究室、東京藝術大学大学院北川原研究室にて建築を学び、在学中にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ピーターメルクリ スタジオ)に留学。大学院修了後、建築家として活動する。

2014年文化庁新進芸術家海外研修制度によりアトリエ ピーターズントー アンド パートナーにて研修、2015年から同アトリエ勤務。

2016年から同アトリエのワークショップチーフ、2017年からプロジェクトリーダー。

世の中に満ち溢れているけれどなかなか気づくことができないものを見落とさないように、感受性の幅を広げようと日々努力しています。

駒込にあるギャラリー&編集事務所「ときの忘れもの」のブログにも、毎月10日に連載エッセイを綴っています。興味が湧いた方は合わせてご覧になってください。

■本エッセイのその他の回はこちら