SHARE 辻琢磨による連載エッセイ “川の向こう側で建築を学ぶ日々” 第2回「ボスの割り切りスイッチ」

ボスの割り切りスイッチ

多方面から感じた連載の反響

この連載が始まった反響は、想像以上だった。

建築設計に関係する人はもちろんだが、その分野に直接は関係がないけれど知り合った人たちからの「読みました」が多かった印象がある。

昔一緒に仕事した大工さんや、施主さん、渡辺さん経由での知人、フットサル仲間、家族、ウェブメディアの広がりと培ってきた地元のネットワークの両方をひしひしと感じる反響であった。

この二回目以降も、気を引き締めて書き進めたい。

建築以外の人たちに届いているという実感があるものの、渡辺事務所での修行日記で終わるつもりもない。

二回目はちゃんと建築の話をしようと思う。渡辺隆の建築について紹介しながら、彼の建築からの学びについて皆さんにお伝えしたい。

最初は少し硬いテキストになるかもしれないが、後半にかけてだんだん柔らかくなっていくはずなので特に建築門外漢の読者の方はご容赦ください。

施主、施工者との柔軟なコミュニケーション

語弊があるかもしれないが、いわゆる建築家(これまでの自分の経験の中で色々な人との会話の中で立ち上がった、一般社会の中での建築家像)というのは、プロジェクトを進める上でコンセプトを設定し、そのコンセプトに従って提案の細部を決めていき、それにそぐわないこと(施主の要望や施工者の不満)があるとそこかしこで軋轢を生むが、その緊張感こそが良い建築に必要だと考える。もちろんそうでない建築家もいると思うが、近代以降の設計概念に基づいた建築家のスタンスとはそういうものであると実感するようになった。

デザインリテラシーの高い欧米(日本であればデザインや芸術に素養のある施主や建築家慣れしている工務店)の施主や施工者が相手であればその緊張感が持つエネルギーはプラスに働くだろうが、建築家という職業自体が遠い地方都市ではその緊張感は竣工後の施主の不満や施工者の疲弊につながることも悲しいかな現実にはある。

渡辺さんは建築をめぐるこの地方都市のコンテクストに対して非常に敏感で、コンペではなく入札による公共建築の受注からもわかるように、軋轢を辞さない緊張感ではなく理解を示す融和を目指している。

提案がその時抱えているコンセプトに固執せず、施主や施工者の意見がそれに反している時はむしろ積極的に受け入れ、その上で新たな方向性を探る。そういう、いわば柔軟なスタンスである。

渡辺さんの建築、ないし建築をつくるときの判断の特徴は、要所でコンテクストを受け入れる一種の割り切りの鋭さであるといえる。プロジェクト毎に、どこかのタイミングでそのスイッチが発動する瞬間がある。

カットハットガレージでの気づき

その柔らかいスタンスの萌芽となったのが、〈カットハットガレージ〉(この施主さんもこの連載の読者で渡辺事務所の社用車とともに前回紹介した僕のPOLOを洗車してくれている)という小さな住宅の増築である。

このプロジェクトは渡辺さんがまだ大規模な公共案件を手掛ける前の、2012年に竣工した。僕のブログで過去に紹介したことがあるのでそちらも参考にされたい。

渡辺さん本人に聞くと「組織事務所でのルールや設計作法に違和感を持ちなながら〈イワタノイエ〉でそれを爆発させたりして、それまでは建築家的な振る舞いや納まり、構成に縛られていたようなところがあったけれど、このプロジェクトでそういう肩の力が抜けた」という。

例えば、窓枠は積層材で分厚く(「建築家」なら薄く見せる)、木毛セメント版(通常下地に使われる素材で一般的には隠される)を現しで使うといった、隠さない素材感や建築の構成やディテールのルールに固執せず、「身の丈に合ったものを作れるようになった」そうだ。

以下の写真はクリックで拡大します

ラリーナと豊岡にみる「割り切り」

また、近年の代表作でもある〈磐田卓球場ラリーナ〉の特徴的な湾曲した折板屋根は、当初は片流れ屋根が隙間を空けて反復する工場屋根のような形状していて、大きなヴォリュームになりやすいアリーナの存在感をなるべく身近に感じさせるような提案だった。

しかし一度合意し設計がある程度のフェーズまで進んだ段階で、市の上層部から「この屋根だと落ち葉も溜まるしもっとシンプルにしないとだめだ、妻入りの片流れ屋根で棟を無くせば雨仕舞も楽だろう」

と「指摘」が新たに入った。

その時に渡辺さんの割り切りが発動し、「人を向かい入れる平入りは維持(細長いヴォリュームの狭い間口にエントランスを設けることは決まっていた)したまま、現場成型の折版を100m継ぎ目なしで、その自重で湾曲する一枚の屋根をつくろう」と提案が進化したのだそうだ。

結果、緩やかに曲がる屋根が誕生し、隣の古墳との連携も生まれ、提案として確実に強度が上がった判断となった。

以下の写真はクリックで拡大します

あるいは、代表作でもある〈豊岡中央交流センター〉では、平面プランを考える前に既に最初から発動していた。

それまで積み重ねてきた定期調査(建物の使用状況と劣化具合をチェックする仕事)で体感してきた施設管理者や利用者の不満を真正面から受け止めることでその割り切りが発動した。

定期調査では例えば建物の入口に庇が無いと利用者から不満が出やすいことや、機械室が屋上や地階に位置されていることが多く空調設備の点検が難しいこと、特定天井(構造的に特殊な仕様が必要となるような面積が大きく天井高の高い室の天井)や大きく複雑な天井だとその張り替えや天井裏に仕込まれた設備機器の更新が非常に大変なことといった現状を知った上で、100mのシンプルな平屋の切妻屋根という構成を何よりもまず先に決めていたそうだ。

RCの耐力壁の上に折板屋根が乗っかる形式で、その間に生まれるロフト空間に設備機器を置くことで天井を割愛しつつ、市民にわかりやすい100mの間口すべてが軒下/エントランスとなるシンプルな建築を提案するに至ったのである。

以下の写真はクリックで拡大します

妥協ともアウフヘーベンとも違う「割り切り」

「割り切り」というより、むしろその時の提案にとっては負の方向の意見を受け取りすぎることによって、プラスにひっくり返すような態度である。

決して妥協ではない。西洋哲学でいうところのアウフヘーベン(緊張感の中での対立する意見のすり合わせの中で次のステップが開かれるというようなニュアンスの哲学行為)とは真逆だ。

しかし僕はこの割り切りこそが日本で建築をつくる上でヒントになるのではないかと考えている。

なぜなら大工が建築家の役割を担っていた日本では、ヨーロッパから輸入されてきた建築家なる概念は受容されないどころか一般大衆レベルでは未だに定着されていないように僕には思えるからだ(自分の親に知っている建築家を聞いてみよう、安藤忠雄かザハ・ハディドくらいではないだろうか。そして大規模建築は概ね大工的な組織体系が展開した設計施工のスーパーゼネコンによって建てられている)。

要するになんだかよくわからない建築家の「エゴ」として、コンセプトが受容されてしまうようなほどに、日本ではデザインリテラシーが醸成されていないということであり(一般大衆レベルの話をしているので、当然デザインマインドを持った施主も工務店もたくさんいる)、こうしてその「エゴ」(という印象をもたれてしまう建築家の確固たる意思)が施主と施工者との間の軋轢になって顕在化してしまうことが多いということである。

ちなみに誤解しないでほしいのだが、僕も建築家の確固たる意思を信じている一人だ。

日本の建築家の取り組みを否定しているわけでは決してなく、日本で西洋から輸入された建築に取り組む際の、日本独自のスタンスがあるのではないかと考えている。そうでなければいつまでも西洋の真似事しかできない(とはいえプリツカー賞やヴェネツィア・ビエンナーレに象徴されるように、近年の日本の建築家の国際的な活躍は目覚ましい。そのことは広く周知されるべき日本建築界の偉業である)。

ドラマティックに落ち着いた建築をつくる

いずれにしても、渡辺さんのこのような割り切りスイッチの発動は、確実にその建築を良くしているのだが、実はもう一つ効果がある。

建築をつくる過程を、よりドラマティックに見せることができるというものだ。

渡辺さんは本当にいろいろな人とコミュニケーションを取りながら仕事になるものもならないものも分け隔てなく話題をつくって提供し、その時は見えない仕事の匂いに確実につなげていくので、建築をつくるという仕事がドラマティックであるということは、その日々のコミュニケーションにとって大変重要なのである。

こうした割り切りのドラマは、建築設計者だけに通用するものではなく、施主にも、工務店にも、理解される。サッカーを知らずともドーハの悲劇に心が動かされるように、ドラマそれ自体に人は魅せられるからだ。

「建築家」的な判断に固執せず、そうした日々のコミュニケーションの延長に建築を捉え、施主、施工者を含む地縁という一つの流れの中に自然と建築が立ち上がる。

そうして生まれる建築は、設計者一人の意図を超えて、自然とその土地に根付くのだ。建築をつくる過程はドラマティックだが、出来上がったあとは周りとよく馴染み落ち着いた環境をつくる。

渡辺さんに学ぶ、地域の建築の作り方の一つである。

ポリ合板の使い方

最近、自分が携わっている物件の一つの磐田市内の美容室の内装改修のプロジェクトが竣工した。

メインで現場の調整を行っていたのは二年目スタッフの岩田くんで、自分も案出しから関わらさせてもらっていた。

上記のような渡辺さんのスイッチがこのプロジェクトにおいてどう発動したか、そして自分が関わることで設計がどのように変化したか、そこから何を学べたのか、伴走するような気持ちで読み進めていただければと思う。

前半が少々硬くなったのは、建築の専門性をある程度理解した上で以下を読んでもらう方がテキストに臨場感が生まれると期待するからである。

以下の写真はクリックで拡大します

お施主さん(もこの連載を読んでくれている)の主な要望はパーテーションで区切られた5席を用意することであった。

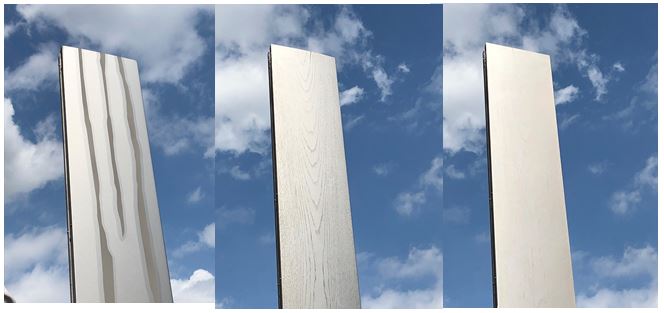

このパーテーションは、高さ1800mmから1200mmまで変化する厚さ50mmのフラッシュ(芯材を面材で挟み込んだ板状の材)で構成され、表面が白、裏面が木素地で同じ展開図を持つ5枚が、少しずつ平面形を変化させながらプライバシーと動線を空間に置き換えるといコンセプトだ。

この表面は、当初表が素材感を消したポリ合板の白で、裏がシナベニヤを想定し、表裏の質感の対比を提案の骨格としていた。

以下の写真はクリックで拡大します

自分はだいたい週2で勤務しているので、仕上げが決まった翌週に進捗を確認すると、裏側がシナベニヤではなく木目調のポリ合板になったと報告を受けた。ちなみにポリ合板の木目調という素材は、要するに木目のフェイクで、例えば安藤忠雄のコンクリート打ちっ放しのような、素材そのままの表面を使うことを良しとする現代建築の美学のセオリーから考えるとご法度の素材である。

お施主さんにとっては、シナ合板か木目調のポリ合板かという二択を考えた時、パッと見の印象と値段はそこまで変わらないなら掃除がしやすい後者を選ぶのが普通の思考回路かもしれないのだが、現代建築の世界に浸かっていると、フェイクであるという「意味」や樹脂特有のツルッとした「質感」が与える影響を必要以上に考えてしまうのである。

それでもさらっと「ポリの木目っす」と報告されて拍子抜けしてしまったのだが、理由を聞けば「染髪液が少し飛び散る可能性がありシナベニヤだと染みになってしまう」ということだった。

なるほど。

いやいや待て待て、そんなフェイクでパーテーションを作ったら、そこらへんの大手家具屋の安物と同じだぞと岩田くんを焚き付けていると、渡辺さんが、

「表もポリ合板だし、ここは染みになるリスクよりもむしろポリ合板推しに切り替えたらどうだろう」

とボスの一声をかけてきた。そこまでいうならと、両面ポリ合板でどうやったら「モノ」になるかをディスカッションした結果、ポリ合板の小口を見せるという選択肢に行き着いた。

「モノ」になる

「モノ」になるというニュアンスを建築を知らない人に説明するのは少し難しいのだが、例えば子供の落書きはモノになっていないけれどジャクソン・ポロックの絵画はモノになっているし、アマチュアバンドとプロのミュージシャンとの演奏の間には形容しがたい決定的な差があり、それが「モノ」になるかならないかの差であるというようなニュアンスである。

比喩を使わずに説明するのであれば、建築において「モノ」になるというのは、単に綺麗に素材を組み合わせるだけに留まらず、空間や物質の状態の背後により多くの専門的な建築の知性が詰め込まれている状態と僕は考えている。

建築の知性とは、建築の歴史(例えばフェイクはご法度という価値観)であったり、複数の機能効果が一度に発揮されることだったり、地域特有の構法を現代的に使うことだったり、いわば、建築を学んだ者が建築を語るためのチケットのようなものであり、同時に建築がこの社会に存在するための専門性である。

話題を戻そう。通常ポリ合板を使うときはフェイクであることを隠すためにその小口も同系の小口テープなる商品で抑えるのが通例であるので、普通に暮らしているとポリ合板の小口は見る機会が少ない。

だからポリ合板の小口を見せることは、フェイクであるという真実を見せることにつながり、逆に現代建築の素地を良しとする美学に適合するのではないかという話の展開に至ったのだった(こういう「モノ」になるかならないかというディスカッションは、渡辺事務所では僕が入る前はボスの脳内だけで解決されていたのでそもそも起こりにくかったそうだ。dajibaではむしろそういう話が多い)。

以下の写真はクリックで拡大します

ボスの判断

結果的に出来上がったポリ合板のパーテーションは、今までの渡辺事務所の建築には無いような特徴的なかたちと雰囲気になった。渡辺さん的にはスタッフに任せる初のボトムアップ型の進め方として竣工を迎えた。

岩田くんは2年目だがこれまではいきなり公共の現場に出ることも難しく、持ち前のCGスキルで3D担当となっていた。

渡辺さんとしては岩田くんを鍛えるプロジェクトという経営者としての「割り切り」も当然あったと思う。

自分と岩田くんで案の骨子をつくり、渡辺さんはそれを承認する。明確に意見を出したのはポリ合板の決定だった。

ボスとして決定的な決定を遂行し、プロジェクトの性格を決定づける割り切りスイッチは確実にあの瞬間に押されたのである。

お施主さんと竣工後に少し話す機会があったが、シナ合板からポリ合板への流れは、印象に残っていたようだった。

一つのドラマがこの小さな改修のプロジェクトにも起こり、ストーリーの伝搬が始まった証拠である。この建築はこのドラマとともに少しずつ場所に定着していくだろう。

建築のプロセスの中で建築が生まれる瞬間。それをいかに建築家の独りよがりでなく自然と引き出すか。

渡辺さんを間近に学ぶのは、自分に固執せず割り切ることで受け入れる他者がどんどん広がっていく生き物のような建築家の成長のプロセスでもある。その器は今後も大きくなっていくだろう。

その上で尚、建築家の職能というのは、渡辺さんでいうところの割り切りスイッチのような決定的な決定をどのように下せるかという、自分以外の誰かとともに生まれる自身の判断にかかっているのだ。

辻琢磨

1986年静岡県生まれ。2008年横浜国立大学建設学科建築学コース卒業。2010年横浜国立大学大学院建築都市スクールY-GSA修了。2010年 Urban Nouveau*勤務。2011年メディアプロジェクト・アンテナ企画運営。2011年403architecture [dajiba]設立。2017年辻琢磨建築企画事務所設立。

現在、滋賀県立大学、大阪市立大学、東北大学非常勤講師、渡辺隆建築設計事務所非常勤職員。2014年「富塚の天井」にて第30回吉岡賞受賞※。2016年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館にて審査員特別表彰※。

※403architecture [dajiba]

■連載エッセイ“川の向こう側で建築を学ぶ日々”