SHARE 建築家の大松俊紀による、実験家具の展覧会の会場写真とレポート。菊川工業とコラボした椅子を含む計7点が公開

- 日程

- 2022年3月24日(木)–3月27日(日)

建築家の大松俊紀による、実験家具の展覧会の会場写真とレポートです。菊川工業とコラボした椅子を含む計7点が公開されています。会場は、東京・新宿区のBOOTLEG GALLERYで、2022年3月27日まで開催。展示作品の一部は、アーキテクチャーフォトのアーカイブからも閲覧可能です。

こちらはアーキテクチャーフォトによるレポートです

建築家の大松俊紀がライフワーク的に手掛けている実験家具の展覧会が、東京・新宿区のBOOTLEG GALLERYにて行われている。

まず、大松の経歴を見てみよう。京都工芸繊維大学を卒業の後、ベルラーヘ建築都市研究所を修了、OMA ASIA〜RAD Ltd等に勤務したのち独立し自身の設計事務所を設立、桑沢デザイン研究所でも教鞭をとる建築家である。これまでに手掛けた建築には「四本柱建物」等があり、日本の古建築を参照したような造形が特徴的だ。

その大松が10年以上前から手掛けているのが本会場で展示されている実験家具だ。

大松はこれらの家具を説明するテキストで「クライアントも条件もない」と語る。そして「デザイナーとして生きることの根源的な意味を問い続けるために、つくり続けているのかもしれない」と続ける。

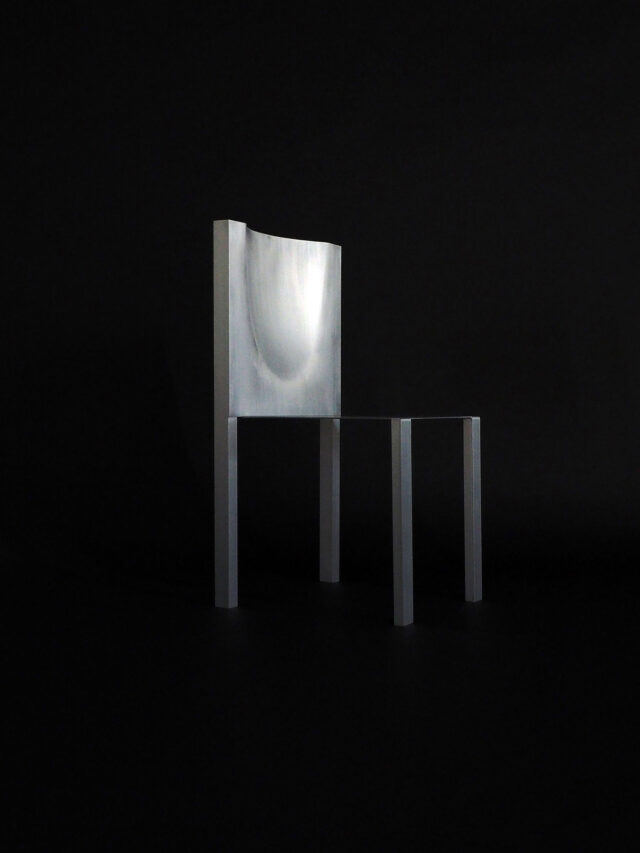

会場を歩き回りながら、実際に展示されている作品を見ていくと、我々が普段見たり使ったりしている量産品の椅子とは異なるものだということが分かる。座るという機能は保っているものの、座り心地のよさを追求している訳ではないし、生産効率を求めている訳でもない。機能的な側面というより、素材の特性や、部材と部材が接する部分のディテール、微細な表面の仕上げのアイデア等に大松のこだわりが垣間見える。

会場では、椅子のディテールを撮影し拡大した写真が展示されているのも印象的だ。実物より大きく引き伸ばされたこれらの写真は、実際の作品を特定の角度から切り取ったものであるが、これによって実際の作品の見るべきポイントが示唆されているように感じた。3次元の立体作品として実物の椅子を見ていると、そのスケール感から「座る」という機能が否が応でも想像されてしまうのだが、2次元に変換され更に拡大された写真を見ていると、先に書いたような作品の実験的側面が浮かび上がってくるような感覚を覚えた。

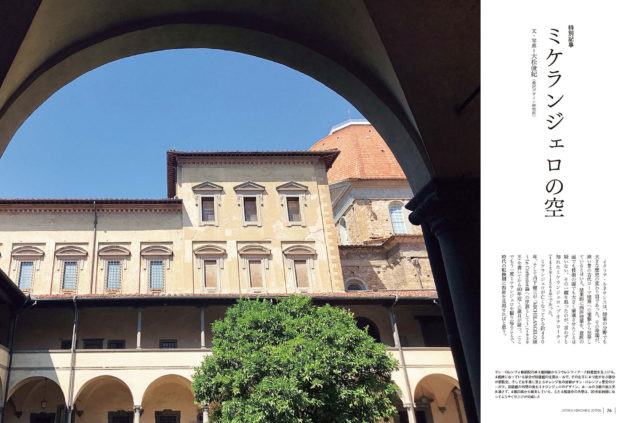

展示会場の半分は、2019年から作られている菊川工業とのコラボレーションによるアルミ製の椅子の展示に割かれている。最初に手掛けられた「Shades of Michelangelo」(2019)では、アルミ部分は座面と背の部分だけであるが、以降の作品では、アルミのみが素材として使用されるようになり、その形状、接合方法、厚みなどが検討され、その素材が持つ可能性の探求が始まっていることが良く分かる。

大松はこれまでに年に1作品のペースでこの実験家具を作り続けてきたのだと言う。それを通してみていくと、大松という一人の建築家の思考を追体験するような感覚を覚える。最初に紹介したように大松は会場で配られるブックレットの冒頭に、これらの実験家具には「クライアントも条件もない」と書いている。しかし、これらの作品を見ていると、何もないところから大松が自身の興味を発見し、自身によって「条件」を設定し、固有の探求を深めていく過程が見て取れるのである。特に菊川工業との出会いの後はそれが加速しているように思う。

そのようなことを考えながら、作品を見ていて、ふと思った。

実際に建築を設計し建てるという行為には、予算や施主の要望や法規等の数多の条件がある。しかし、それらは建物を建てる為の条件だが、建築家が「どのような作品をつくるべきか」ということまでを規制する条件ではないのだと。むしろ、作品を作るということは、自分自身によって自身の創作を規定する「条件」を見つけるということではないか。そして、それを発見することが出来れば、探求は飛躍的に加速するのではないか。

大松の10年以上に渡る実践は、作品における探求のみならず、建築家が自身の条件=テーマを見つけ、その探求を深めていくプロセスも見せてくれている。是非、会場に足を運び、これらの作品を体験してほしいと思う。

(後藤連平)

以下の写真はクリックで拡大します

■展覧会概要

大松俊紀の椅子展/Chair designs by Toshiki Omatsu

会期:2022年3月24日(木)~27日(日)

開場時間:11:00-20:00

会場:BOOTLEG GALLERY 162-0802 東京都新宿区改代町40

入場料:無料