architecture archive

アトリエ・ワンのウェブサイトに、茨城・水戸市の、ヴォールト屋根と芝生のはられた屋上テラスを持つ住宅「ハウス・アーク」の写真が12枚掲載されています。

ヘルツォーグ&ド・ムーロンによる、スイス・バーゼルの、ショッピングセンターの屋上に建つ600人収容の中学校の計画案が公開されています。ショッピングセンターの屋根の上に中学校が建設されるのはスイス初との事。この学校は同じくヘルツォーグ&ド・ムーロンが手掛けている「Dreispitz Nord」という都市開発区域内に位置しています。ヘルツォーグは2017年にこの都市開発コンペで設計者に選定されていました。

体育館とグラウンドは、スポーツクラブや協会、その他の活動に利用できるようになっていたり、庭園やその他の屋外エリアは、地域住民や一般の人々がいつでも利用できるようになるのだそう。

またこの都市計画では、現在のアスファルトの表面が、緑の多い2つの広々とした公園に置き換えられ、学校のほか、魅力的なアパート、改装されたショッピングモール、オフィスや商業スペース、近隣住民や青少年センター、カフェやレストラン、小さなお店などが計画されているのだそう。そして、ショッピングセンターに依存している自動車による交通を無視することなく、ゆっくりと動く交通を目指しているのだとか。また、新しい自転車と歩道の接続と4,000台の駐輪場によって、この地域において、車のない生活ができる為の条件を具体的に実現するのだそうです。

フランク・ゲーリーがデザインした、ヘネシー社の商品の150周年を記念するボトル「ヘネシー X.O マスターピース」です。もう一種類の150周年を記念するスペシャルデザインの限定ボトルもフランク・ゲーリーが手掛けているとの事(こちらは販売されるようです)。こちらの特設サイトでゲーリーのインタビュー動画もみることができます。

フランク・ゲーリーのコメント

この作品に命を吹き込むには、ヘネシー誕生の地であるコニャックを訪れ、多くのインスピレーションを得ました。コニャックで造られるヘネシー特有のパワーを表現するために、クシャッとしたギャザーのようなデザインを取り入れることで、動きのある活き活きとしたものにしました。今回のデザインのために選んだ素材は適度に光を取り入れ、それだけでも佇まいのあるオブジェとして成り立つように考えました。それはヘネシー X.Oのボトルとは思えないような存在感になったことでしょう。

藤木俊大+佐屋香織+佐治卓 / ピークスタジオ 一級建築士事務所が設計した、福岡の住宅「飯塚の平屋」です。

敷地は国道と田畑の広がる集落とに挟まれた位置にあり、交通量が多く時間の流れが速い西側と、穂波川や田畑の開けたのびやかな風景とのギャップが大きい場所である。また敷地周辺は、神社が作り出す森があり、遠くにはボタ山が見える。少し離れた箇所には炭鉱時代の巻き上げ機基礎の遺構、そして、宿場町の名残を残す煙突やレンガの塀など、年月を経て残ってきた印象的な風景がみられる。

新たにここに建つ住宅も今後それらのひとつとなり得る様に、白華していくセメント板や黒ずんでいくZAM鋼板、苔むしていくカゴ詰めの割栗石などを、外観を構成する素材として選定し、時間とともに風景の一部になってゆけたらいいと考えた。

一方、ここに住まう家族は、東京から地元へ移り住み、緩やかな時間の中で過ごすことを望んでいた。

また、施主家族と話すなかで、近隣で畑を借りて農作業を行いたいなど、近所付き合いや親戚家族との交流も深めて丁寧な暮らしをしたいと考えているように感じた。

株式会社ブルースタジオの、ポストコロナの社会環境を共に拓く仲間(正社員)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

仲間募集!ポストコロナの社会環境を「ブルースタジオ@東京オフィス&福岡オフィス」と共に拓こう。

—— コロナの与えた気づき。これから建築の役割、社会に与えた大きな影響がどうなるか。賑わした花形建築の歴史。

短期的な経済効果が大きく、その在り方が生活者達の夢を背負っていた。

しかしこの時代に夢が変わった。コロナが与えた気づき。

首都圏、地方、世界中の人々、世界中あまたの場所で夢を見直すこととなった。

ポストコロナ時代の都市環境に求める理想の未来図、夢の世界が変わったモノと言えるだろう。

不安な要素。それは何を考えているかわからないヒトが増え、信頼関係が強いもの同士のつながりが信頼を担保する。

知らないヒトがいる環境。高機能多機能高性能。知らない人との価値観をどう寄り添えるように考えるか。

人が集まる場所にはビジョン・コンセプトが強くなった。

ヒトが集まる・増えるはいい。しかし減っていく現状においてはあらたなモノを開発し供給するのではなく、共感を得られる仲間を増やすことが重要であり、目指すべきビジョンを共有する時代へとなった。

2000年までは高度成長期時代。

人口減少期に日本が突入し、日本は歴史上経験したことのない現在を迎えている。

これまではマクロであった考え方とは異なり、ミクロの視点の持ち方が重要である。

—— そんな時代に必要な建築・都市環境の行方をブルースタジオはどうとらえるのか。働き方において今まではオン・オフという時代だったが、現在は境目がない。両方が重なっている時代に変わった。オン・オフでは割り切ることのできない、マルチタスクからの暮らしの提案が必要だ。

それはひとりひとりの生活環境の中において、オフの日常の中に楽しみも含めたマルチな機能を持たすことが必然である。コロナによるリモートワークは休みではない。

家の中で過ごすのであれば、家の中でマルチタスクをこなすことのできる生活環境をしつらえる必要がある。

自分の生活圏の中にマルチタスクがちりばめられていることが重要だ。これまでは自分の生活圏の中に取り入れることのなかったモノやコトが、自分の生活圏の中にマルチを置く時代へと変化し、非日常がなくなりつつある現在。サスティナブルの名のもとに、今までの日常の商業施設や住宅設計が変わるであろう。

—— ブルースタジオが考える暮らしのデザインとは。建築のハコをつくることを目的とするのではなく、都市環境の中にあるハコ。

ハコがおかれる街をデザインすることを仕事としています。

国民意識・生活者意識を捉え分析し、パラダイムシフトに目を向ける。そんな視点を持つ者同士が集まり、建築設計をはじめ不動産売買や賃貸借、マーケティングやプロモーションまで、住まいにまつわることを一貫し、街のデザイン、暮らしのデザインをしています。

私たちの考えるデザインに共感できる方のご応募をお待ちしています。

クリスト&ガンテンバインの設計で、チューリッヒに、チョコレート会社 リンツ&シュプルングリの博物館「リンツ・ホーム・オブ・チョコレート」が完成しています。施設の公式サイトはこちら。建築家のサイトのプロジェクトページには、別の写真や図面も掲載されています。

この博物館は、チューリッヒ湖の近くにあるリンツ&シュプルングリ社本社の敷地内に建設され、企業の新しい玄関口の役割を担うとの事。スイスで最も多くの人が訪れる建物の一つになることを目指しており、ユーザーに焦点を当てた複合的なプログラムによって、多様な体験空間を生み出しているそう。スイスのチョコレート産業の知名度を新たな高みに引き上げ、チョコレートの魅力で訪問者を魅了することを目的としています。

この建築には、チョコレートに関するインタラクティブな展示、将来のチョコレートレシピの研究開発施設、生産工場、チョコレートショップ、カフェ、オフィスなどの機能があり、そのすべてが螺旋階段と通路で結ばれています。中央には、展示の作者でもあるアトリエ・ブリュックナーが開発した、高さ9メートル、金色のチョコレートでできたドラマチックな噴水が設置されています。

建築的に建物を見ていくと、この博物館は、リンツ&シュプルングリの工場跡地の論理、歴史、都市構造を彷彿とさせるもので、周囲の工場の建物との対話の中で形作られたそう。主に赤レンガで構成されるファサードは、近隣の工場を参照し、既製の工業製品を抽象的に再解釈したものだとか。

この建築の特徴となっている、長さ64メートル、高さ15メートル、幅13メートルの広大なアトリウムは、ドラマチックな空間と建築秩序の初源的な存在感を示しています。丸みを帯びた耐荷重性のある柱と壁の連なりが、すべての活動を組織化する堅牢な構造を生み出していて、階段、エレベーター、通路、橋が空間的にも体験的にもつながり、コミュニケーションを生み出しているとの事。

MVRDVが設計した、オランダ・ロッテルダムの、訪問者が閲覧可能な芸術作品の収蔵庫「デポ・ボイマンス・ファン・ベーニンゲン」が竣工しました(写真は2020年8月時点の様子です)。これから2021年秋の開館に向けて美術作品の移動が始まるとの事。

建物は高さ39.5メートルで、お椀のような形をしており、これにより比較的小さなフットプリントを実現しています。この形状により地上階では既存の美術館へのアクセスやルートが妨げられることなく、また地下水への影響を軽減することができるのだそう。そして、1,664枚の鏡面パネルに分割された6,609m2のガラスで構成されたこの建物の反射ファサードは、周囲を行き交う人々、ミューズンパークの緑豊かな敷地、雲、ロッテルダムのダイナミックな街のスカイラインなど、あらゆるものを映し出します。

この反射のおかげで、15,000m2の大きさにもかかわらず、建物はすでに周囲の環境に完全に溶け込んでいるとの事。そして公園や近隣の建物との強い関係を確立しながら、周囲の環境を活性化させます。

建物内部の目玉となるのは、階段が交差するアトリウムと、学芸員が選んだ作品を展示するガラス製の吊り下げ式ディスプレイケース。このアトリウムから展示室や学芸員のアトリエへと案内され、世界的に有名な美術館がどのようにコレクションを維持・管理しているのか、その舞台裏を知ることができます。1階のロビーを皮切りに、館内の至る所にアートが展示されており、屋上のレストランに至るまで、館内の至る所にアートが展示されています。このレストランの外には、高さ35メートルの屋上の森があり、1階から高速エレベーターでアクセスでき、数メートルの高さに立つ75本の白樺の木が植えられています。屋上からはロッテルダムの街並みが一望できます。

岡田一樹 / R.E.A.D. & Architectsが設計した、長野の住宅「軽井沢のセカンドライフハウス」です。

仕事をリタイアする夫婦が、南軽井沢という地で第2の人生を再スタートさせるための住宅の計画である。夫婦が避暑や週末を過ごし、家族やゲストが集い、夫婦の終の住処として機能した後、次世代へと渡すことを前提としている。

人生100年時代のセカンドライフとは。日本古来の「共生」という生き方をヒントに、夫婦の暮らしに寄り添う家を考えた。

計画地は、モミの高木に囲まれ、浅間山への眺望が広がる別荘地の一角にある。南東のモミの高木の緑陰、南西に広がる木立の奥行、北東に見える山の稜線、北西に遠く望む浅間山。計画地に立った時、景観が方位ごとに異なり、様々な緑に抱かれた環境であることを強く感じた。そこで私たちは、この緑豊かな周辺環境と東西に長い敷地形状を活かし、軽井沢らしい景観を創出すると同時に、建物の中を歩く中で移り変わるように現れる四季折々の庭々に囲まれた住環境にしたいと考えた。

まず、長い敷地形状に沿って夫婦が暮らすメイン棟とゲストが過ごすゲスト棟の2棟を配置し、それらを回廊がつなぐ構成とし、回廊と部屋の開口部に面して景観の異なる複数の庭を配置した。外観は周囲の山並みと調和するコンクリートの勾配屋根とし、南側の森や庭への眺望と採光を確保しつつ、北側の隣地に対しては控えめな佇まいとした。コンクリート打放しの大屋根の内部は、夫婦の距離感を適度に保てる伸びやかで天井の高い空間としている。

山﨑健太郎デザインワークショップが設計した、静岡の「熱海の茶房」です。店舗のウェブサイトはこちら。

計画は60平米ほどの小さな建築で、仕事をリタイアしたご夫婦が営む茶房である。

敷地は、来宮神社から急な坂を登ってしばらくのところにある。斜面地を敷地分だけ削り取られ、その環境は暴力的に感じられた。しかしながら、奥行きの長い敷地には、奥に向かってわずかに勾配があったり、敷地に沿って、心地よいせせらぎの音が聞こえる。このように暴力的な環境から客を守り、周辺に見えがくれする小さな魅力を存分に味わえる建築をイメージした。

細長い敷地の長手方向に崖条例のため、崖上からの土砂崩れに対してコンクリート擁壁、一方崖下からからは安息角の下までの基礎を下げた深基礎になっている。この地面から持ち上げられたL字型のRC造の上に、軽やかな木造の架構をかけた。

庄司光宏 / UCHIDA SHANGHAIが設計した、中国の、既存工場をリノベーションした「浙江省にある麻のギャラリー」です。

中国浙江省嘉興市海塩県にある1980年台後半に麻糸を生成する工場として建てられた建築のリノベーションである。

元々は一般的なラーメン構造の工場建築であり、ごく一般的な換気用の開口と採光のための窓が並ぶ建築であった。15年以上放置されていたこの建築に麻の生産を営む施主は思い入れがあり今回麻をテーマにした展示を行なうギャラリーを計画することにした。

この建物のコンセプトは時間の変化による光の体験である。その為、複数の建築言語を工場建築に追加し豊かな環境を構成することを目指した。東立面に新規で挿入された黒い鉄板でできたBOXは室内へのアプローチ空間であり。幅2.5m高さ4.1mの大型回転ドアを開け進んでいくとまず曲面鉄板の緩やかな階段のある展示空間に進む。

そこを抜けると10mmの鉄板による螺旋階段と吹き抜けの展示空間が訪れこの施設のメイン空間へと導かれる。室内はランダムな開口からの採光とトップライト、光庭の影響で古材のタイル、鉄板、竹圧縮材などの素材の表情変化はとても美しいものになっている。

資金計画や不動産等の知識にも明るい井上亮と、公共建築の経験豊富な吉村明が共同主宰する「Inoue Yoshimura studio Inc.」の、設計スタッフ(正社員・アルバイト)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

【スタッフ募集のお知らせ】

事業拡大に伴い新しいスタッフを募集することになりました。現在井上と吉村2名のため新しいスタッフはこれから事務所を拡大していくメンバーとして、1から種々の案件を経験することができます。実務未経験でも1からサポートし教えていきます。ワクワクするような未知の空間を一緒に創造したい方、是非ご応募ください。【事務所の業務方針・考え方】

・決まった時間内での業務の遂行に力を入れています。効率よい仕事の進行で決まった時間の中で業務を行えるようにしています。

・新しい発案はどんどん取り入れ変化を楽しんでいます。時代と共に常に変化していく空間をつくりたいと考えています。

・楽しい雰囲気と良い人間関係が新しい発想の建築を生み出すと考えています。リラックスした空間の中で新しい現代的な建築デザインを発見したいと思っています。【IYsで学べるスキル】

・主宰する井上、吉村は、小規模住宅から大規模な公共建築まで、幅広い経験値があります。井上は、住宅系のディベロッパーにて管理職をしていた経験から、デザインだけではなく、建築に必要な資金計算やローンの計算、不動産の知識に明るく大学で学ばないプロジェクトをまとめるスキルがあり、吉村は公共建築を多数経験しています。

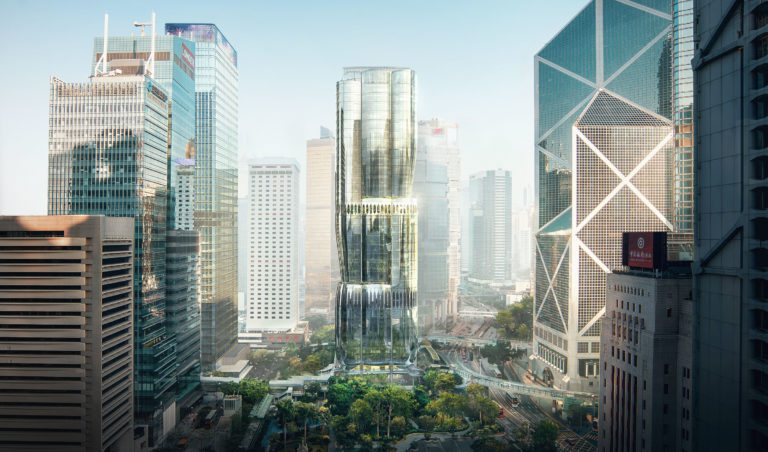

ザハ・ハディド・アーキテクツが計画している、香港の36階建ての高層ビル「2 Murray Road」です。写真の末尾には動画も掲載します。

香港の金融街の中心部に位置するこのプロジェクトは、香港の高架歩道ネットワークの東西南北の分岐点に位置していて、周辺の庭園やショップ、レストラン、大手金融機関や市民機関のオフィスと直接つながっています。

この特徴的な形態は、バウヒニア(香港蘭)のつぼみを再解釈し考案されたそうで、敷地が隣接する公園の自然との連続性・調和を意図しているとの事。

ファサードは、この地域の強力な夏の台風にも耐えられるように設計されていて、香港では初となる4層構造のガラスユニットで構成され、建物を効果的に断熱し、冷房負荷を軽減するのだそう。

また、構造的には、高張力鉄骨構造(high-tensile steel structure)により、階高が5m、スパン26mの柱のないオフィス空間が実現していると言います。

そして、環境へも配慮した建築とのことで、ヘンダーソンランドとアラップのビルサステナビリティチームとの協力により、この設計はLEEDプラチナとWELLプラチナの事前認証を取得し、中国のグリーンビルディング評価プログラムで最高の3つ星評価を受けています。更に、スマート管理システムを導入し、道路からオフィスまでを非接触でアクセスできるようになっているのだそう。

『建築家・遠藤新が手掛けた葉山の「加地邸」で民泊事業 建物を残すために』という記事が、逗子葉山経済新聞に掲載されています。民泊の開始についてはこちらが伝えています。

加地邸は、フランク・ロイド・ライトの弟子として知られる遠藤新の設計で1928年竣工した建築です。事業開始にあたり修繕が行われたようで、それを手掛けたのは、隈研吾建築都市設計事務所やBIGの事務所を経験した神谷修平と戸井田設計です。こちらのページに改修後の写真が5枚掲載されています。

また修繕にあたってはクラウドファウンディングが行われており、そちらのページには改修前の写真や建物の背景が掲載されています。

改修後の様子はこちらの動画でも紹介されています。

【葉山加地邸】

フランクロイドライトの弟子・遠藤新が設計し、1928年に建設。国登録有形文化財のプレーリースタイルの建築です。

カミヤアーキテクツがCD・インテリアデザインを担当し、ホテルへと改修されました。※本体改修設計:カミヤアーキテクツ+戸井田設計

【KA IDEAS-葉山加地邸】

企画・監修:神谷修平/KAMIYA ARCHITECTS

映像ディレクション:小野友資 /映像制作:studio horizont/写真:太田拓実

ネット上には加地邸のfacebookページがあるので、民泊についての情報は今後こちらなどでリリースされると思われます。

沖津雄司 / YUJI OKITSUによる、企業の本社エントランスに設置された常設インスタレーション作品「lightflakes for Star Micronics」です。

「lightflakes for Star Micronics」はスター精密株式会社の本社エントランスに設計した常設のインスタレーションです。

このフロシェクトは、電子機器・工作機械・精密部品のグローバル企業であるスター精密のコーポレートステートメント「小さな技術で大きな世界を作る」を、薄く精巧な「lightflakes」を秩序立てて組むことで細やかに光を拾い上げ、大きな光のオブジェを作り上げることで体現しています。

lightflakesとは光の再構築をコンセプトにデザインしたアートピースです。

直径40mm、薄さ0.3mm のレンズを細工した繊細なパーツlightflakesを室内に精緻に組上げると、光はレンズの効果で幾重に 透過、反射し、風景と共に複製され具象していきます。

エントランスロビーに吊り下げられた2体のスクリーン状のオブジェは、レンズである 53,900枚のlightflakesを水平鉛直に組み合わすことで構築しており、エントランス正面の壁に投影されている映像の反射光と、ガラスファサードから室内に入る自然光を受け、形の無かった光は再構築して空間を演出します。