YKK APと『ディテール』誌による、断熱設計・施工手法が無料で学べるサイト「断熱・気密ナビ」がオープンしています

YKK APと『ディテール』誌による、断熱設計・施工手法が無料で学べるサイト「断熱・気密ナビ」がオープンしています。

このサイトでは、段階的に義務化が進められている省エネ基準よりさらに高い、HEAT20による推奨水準「G1」「G2」を参照しながら、冬は暖かく夏は涼しい住宅のつくりかたをご案内するとのこと。【ap・pr】

住宅における“断熱レベルや快適性”への感心が高まる今日、それらを設計・施工する側に求められる、設計知識や施工技術のハードルも、同時に高まりつつあります。合わせて、新商品の登場や時代とともに変化する基準改正への対応など、知識やスキルを日々、一歩先のレベルへアップデートさせていくのが理想です。しかし多忙な状況の中、限られた時間でポイントを抑えながら効率良く学ぶことは、なかなか難しいのが現状です。

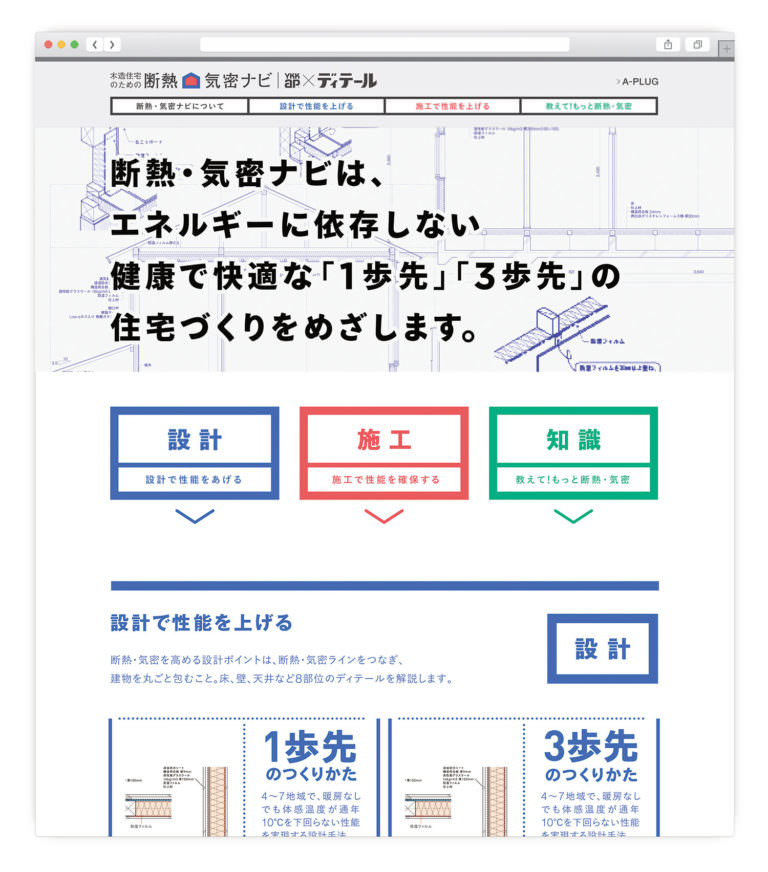

そこでYKK APは、快適な住環境の提供を目指し、ビジュアル中心に学べるウェブサービスをつくりました。それが『断熱・気密ナビ』です。

断熱・気密ナビは、制作パートナーとして建築雑誌「ディテール」を発行する彰国社を迎え、コンテンツのクオリティにこだわりました。内容は「設計」「施工」「知識」の3テーマで構成し、各部位の納まりや、施工手順などを図面やイラストで分かりやすく解説します。また、PDF形式で出力が可能で、印刷を行えばそのまま現場の打合せなどでも活用可能です。

YKK APは、設計・施工者の方々へのサポートを通じて、省エネで快適な住宅づくりの、より一層の普及を目指します。