culture archive

レム・コールハース、イルマ・ボーム、ハンス・ウルリッヒ・オブリストによる鼎談「デジタル時代の緊急図書 – なぜ触感はかけがえのないものなのか?(Urgent Books in the Digital Age – Why the Tactile Experience Is Irreplaceable)」の動画です。DLDというイベントの一環としてドイツ・ミュンヘンで2024年1月に行われたものです。イベントの公式ページはこちら。

坂倉準三の特集番組が、NHKの“新日曜美術館”で放送されます。タイトルは「戦後新宿・渋谷をつくった建築家 坂倉準三」です。放送日時は、2024年1月21日9時~。

新宿駅西口広場や渋谷の東急会館・東急文化会館など、戦後日本の風景を作り上げた建築家・坂倉準三。ル・コルビュジエに学び、1937年パリ万博日本館でデビュー。戦後、鎌倉の神奈川県立近代美術館や羽島市庁舎、大倉山ジャンプ競技場から高速道路トールゲートまで数々の建築や都市計画を手がけ、高度経済成長期を駆け抜けた。西口広場が再整備で大きく姿を変えそうとしている今、「人間のための建築」を目指した夢の跡を追う。

ザハ・ハディド・アーキテクツを含むチームによる、橋「フェニックス」です。

コンクリートの3Dプリント技術を用いた実験的な橋です。建築家は、同チームが開発した“Striatus”の進化系として、カーボンフットプリント等を大きく削減しました。また、様々なプロジェクトに繋がる“マイルストーン”として完成させました。

プロジェクトに関するチームは、ホルシム、スイス連邦工科大学チューリッヒ校、ザハ・ハディド・アーキテクツ・コンピュテーション・アンド・デザイン・グループ、インクリメンタル3Dで構成されています。

こちらはリリーステキストの翻訳です

フェニックス:新しい3Dプリントコンクリートの橋

新しいフェニックス・ブリッジは、2021年のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展で発表された世界初の3Dプリント・コンクリートの橋「Striatus」の進化形として発表されました

Striatusブリッジのイノベーションを基に、フェニックスはStriatusのオリジナルのブロックからリサイクルされた骨材を含む10トンのリサイクル材料で建設されました。ECOCycle®サーキュラー・テクノロジーを駆使して、ホルシムはフェニックス用に独自のコンクリート・インクを開発した。このコンクリート・インクは、2021年のStriatusブリッジと比較してCO2排出量を40%削減し、全体的なカーボンフットプリントも25%削減した、最適化された低炭素配合となっています。

コンピュテーショナル・デザインと3Dプリンティングを駆使した循環型構造により、性能に妥協することなく、使用材料を最大50%削減することができます。循環するよう設計されたフェニックスは、補強材を使わず圧縮のみで自立し、ブロックは簡単に分解してリサイクルできます。

リヨンにあるホルシムのイノベーション・ハブで建設されたフェニックスは、ホルシム、スイス連邦工科大学チューリッヒ校のブロック研究グループ、ザハ・ハディド・アーキテクツ・コンピュテーション・アンド・デザイン・グループ(ZHA CODE)、インクリメンタル3Dの共同プロジェクトです。3Dコンクリートプリントと組み合わせた循環型構造が大幅な炭素削減を実現することを示すフェニックスブリッジは、あらゆる規模の低炭素構造ソリューションの開発に取り組むホルシムとそのパートナーによる最新のマイルストーンです。

ホルシム社グローバルR&D部門責任者のエデリオ・ベルメホは述べています。

「私は、フェニックスをお披露目できることを嬉しく思います。これは、共通の目標を達成するためのパートナーとの実りあるコラボレーションの成果です。その目標とは、今日、必要不可欠なインフラは、循環型で低炭素な方法でデザインし、建設することが可能であることを実証するということです。このプロジェクトは、ネット・ゼロの未来のために建築物の脱炭素化を目指すホルシムのミッションにおいて、イノベーションがもたらしうるインパクトを紹介しています」

チューリッヒ工科大学ブロック研究グループ共同ディレクターのフィリップ・ブロックは述べています。

「コンクリートは人工の石であり、石のようにまっすぐな梁になることを望まず、石積みのアーチになることを望みます。このような歴史的原則に従うことで、私たちはリサイクルしやすいように材料を分別し、解体や再利用しやすいように構造を乾式で組み立てることができます。3Dコンクリートプリントは、私たちが必要とする場所だけに正確に材料を使用することを可能にします。その結果、コンクリート建設に対する持続可能で真に循環的なアプローチが実現したのです」

ザハ・ハディド・アーキテクツ、コンピュテーション&デザイン・グループ責任者、シャジェイ・ブーシャンは述べています。

「フェニックスは、技術的な準備における重要なマイルストーンです。Striatusで始まった設計から施工までの統合技術の成熟を示すものです。デジタルデザインツールの堅牢性の向上、数々の構造設計や 循環性関連の改良との緊密な連携、ロボットによるコンクリートプリントのパラメーターとの緊密な統合、より少ないプリント時間でほぼ2倍のブロック数を生産する効率向上のための広範な調整が行われました」

SHARE 震災に対する心からの哀悼と支援

この度の震災により被害を受けた皆様、そして犠牲になられた方々へ、心からの哀悼の意を表します。一人一人の安全と、一日も早い復旧を心から願っています。

この困難な時期に、私たちは被災地とその住民の皆さんのために何かを行うことができます。あなたの温かい支援が、回復と再建の過程で大きな力となるでしょう。慈善団体や救援機関が実施する震災救援キャンペーンへのリンクを添付します。少しでも多くの方々のご協力をお願いします。弊社でもこちらより支援に協力させていただきました。

みんなで力を合わせ、この困難を乗り越えましょう。

BIGによる、ブータン・ゲレフの、マスタープラン「マインドフルネス・シティ」です。

1000km2を超えるエリアに新たな経済拠点を作る計画です。建築家は、国の文化や精神性に基づいた建築を目指し、地域の建材や様式を参照する建築を志向しました。そして、国際空港・水力発電ダム・人が住める橋などが構想されています。

こちらはリリーステキストの翻訳です

BIGがブータン王国ゲレフの「マインドフルネス・シティ」を公開

3万人の聴衆を前にした第116回建国記念日の演説で、ジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王陛下は、世界初のカーボンネガティブ国であるブータンの新たな経済拠点に関するビジョンを発表しました。ブータン南部のゲレフに位置し、BIG、アラップ、シストリによる「マインドフルネス・シティ」と題された1000平方キロメートル超のマスタープランは、ブータンの文化、国民総幸福量指数(GNH)の原則、そしてブータンの強い精神的遺産に基づいています。

インドとブータンの国境に位置する未来のゲレフ特別行政区は、その立地と南アジアおよび東南アジアへの接続性を活かし、グリーンテクノロジー、教育、インフラへの投資を通じて、国の将来の成長の基礎を築き、国民に経済的機会を創出します。BIGのランドスケープとアーバンデザインチームによってデザインされたマスタープランには、新国際空港、鉄道接続、水力発電ダム、公共スペース、そして、GNHの9つの領域(心理的ウェルビーイング、健康、教育、生活水準、時間利用、生態系の多様性と回復力、良好な統治、文化の多様性と回復力、コミュニティの活力)に基づく地域の建築タイポロジーのための言語が含まれています。

山、森、川に挟まれたブータンは、国土の70%を森林が占める世界最後の生物多様性ホットスポットのひとつです。マインドフルネス・シティは、敷地内を流れる35の川や小川の流れによって形作られる、相互につながった生態系と活気ある近隣の鮮やかなタペストリーとして出現することで、この国の豊かな生物多様性を増幅させることを目指しています。その結果、リボン状の近隣地域は水田のようになり、丘から谷へと流れ落ちる都市型段丘を形成しています。街は、農村的でレクリエーションが盛んな高地から、都市的で密集した低地へと密度を増していきます。

BIGの創設者兼クリエイティブ・ディレクターであるビャルケ・インゲルスは述べます。

「ゲレフのマスタープランは、ブータンの自然と文化に立脚しつつ、成長と革新の揺りかごになる都市を創造するという国王陛下のビジョンを具体化するものです。私たちはマインドフルネス・シティを、他のどこにもない場所として想像しています。自然が強化され、農業が統合され、そして伝統が保存されるだけでなく進化し、生き生きと息づいています。水路によって形作られたゲレフは、自然と人々、過去と未来、ローカルとグローバルをつなぐ架け橋の土地となります。伝統的なゾン(※仏教僧院)と同様に、これらの居住可能な橋は文化的なランドマークとなり、交通インフラと市民施設を兼ね備えています。これらのうち、サンコシュ・テンプル・ダムは、都市の基本的価値を階段と踊り場からなる滝のようなランドスケープに埋め込んだもので、21世紀のタイガース・ネスト(※渓谷の高所にあるチベット仏教の寺院)のように、地球上に持続可能な人間が存在する神聖な可能性を示す人工的な記念碑となります。エンジニアリングを芸術に変え、自然の力をエネルギーに変えるのです」

フランク・ゲーリーとルイ・ヴィトンがコラボレーションしたハンドバッグのコレクションが公開されました。それぞれの製品は、ゲーリーのキャリアにおける重要な3つのテーマ「建築とフォルム」「素材の探求」「動物」を軸としてデザインされています。2023年12月8日から10日まで一般公開されるアート・バーゼル・マイアミ・ビーチで発表されました。

その他の写真は以下に掲載します。

哲学者で生態学者の“ティモシー・モートン”が登壇する、金沢21世紀美術館主催のシンポジウム「新たなエコロジーと芸術上の実践」が開催されます。

ポストコロナ時代の自然認識の中での“アートの応答”を主題として実施されます。シンポジウムには、ティモシー・モートンに加えて、人類学者の山極壽一、アーティストのAKI INOMATA、哲学者の篠原雅武、同館館長の長谷川祐子と同館レジストラーの本橋仁も参加します。

開催日時は2023年12月17日(日)13:30~16:45(13:00 開場)。会場は、金沢市文化ホール 大会議室です。同時通訳あり。参加にはこちらからの事前申込が必要です。【ap・ad】

ポストコロナ時代の新たなエコロジーの思想とは?それにアートはどう応答していくのか。新たなエコロジー思想の提唱者として知られるティモシー・モートン氏を招き考えます。

世界的に知られる哲学者 ティモシー・モートン氏は『自然なきエコロジー ──来たるべき環境哲学に向けて』のなかで、自然と人間との二元論に陥りがちなエコロジー思想から、自然を取り除き、ほかの様々なものと同列に人間も取り巻かれる新しいエコロジーの思想を説きました。

奇しくも、新型コロナウイルスによるパンデミックや、環境変動による災害は、人間もまた自然の一部であることを痛感させられました。この変化した社会にとっての自然の認識のなかで、アートはどう応答していくのでしょうか。こうした問いに対して、人類学者の山極壽一氏、アーティストのAKI INOMATA氏、哲学者の篠原雅武氏を迎えシンポジウムを開催します。

西田幾多郎や鈴木大拙といった優れた哲学者を生んだ金沢の地で、禅の思想もポストコロナ時代の新しいエコロジー理論として捉え直し、現代アートの創造につなげていきます。

以下に、詳しい情報を掲載します。

OMA / 重松象平の建築デザインによる、東京・港区の「虎ノ門ヒルズステーションタワー」です。

基部と頂部に公共性を持つ機能も入る複合ビルの計画です。建築家たちは、街の構造とシームレスに繋げて、東京における生活の特徴である“多層的で立体的な空間体験”も創出しました。また、森ビルと久米設計がエグゼクティブアーキテクトを務めています。

こちらはリリーステキストの翻訳です

OMA / 重松象平がデザインした虎ノ門ヒルズステーションタワーが竣工しました。森ビルによって開発されたこの49階建ての複合タワーは、OMAにとって東京で初めての一からのビルであり、現在までに建設された最大の作品となりました。このビルは、森ビルが虎ノ門ヒルズエリアと東京の中心部をグローバルビジネスセンターの新たな拠点とする構想の最終段階となるものです。

虎ノ門ヒルズステーションタワーは、建物と都市をつなぐオープンなアプローチをとり、直近の都市コンテクストの中で緊密に織り成されたインターフェイスを作り出しています。この建物は、地下の東京メトロ新駅舎、光あふれる駅のアトリウムと商業コンコース、そして最上部の文化センター「TOKYO NODE」など、公共性の高い基盤を備えています。また、その間には新しいホテルと賃貸可能なオフィスフロアがあります。

このタワーは、東京湾と都心を結ぶ新しい幹線道路である新虎通りの終点に建っています。その形態は、新虎通りの軸線を延長することによって生み出され、その公共性は、集中する集いのための特別なエリアがある中心的な活動帯を定義します。コアは持ち上げられて基部の左右に分割され、市民を内側に引き込みます。大通りは高架歩道橋を通ってタワーの中へと延び、虎ノ門ヒルズエリアの緑とアクティビティのループを完成させます。

橋は基部を2つの商業ゾーンに分割します。低層部のステーションアトリウムは、東京メトロ日比谷線の新しい虎ノ門ヒルズ駅に直結しています。多層階の地下駅は外部に開かれ、自然光が降り注ぎ、タワー内部への流動的なアクセスを提供します。

基部のパブリック・アクティビティは垂直方向に延び、タワー全体のテナントのための特別エリアの中央帯を形成しています。この建物は、複数の視点からこの帯が見えるような形状になっており、東京全域から見えるようになっています。中央の帯を挟む2つのスラブは、逆シンメトリーに形作られています。北側のスラブは、皇居に敬意を表して頂上に達するにつれて狭くなっています。南側のスラブは底辺が最も狭く、上昇するにつれて広くなっており、東京タワーと六本木ヒルズのスカイラインを最大限に眺めることができます。

タワーは一般に公開され、商業と文化活動の新たな中心を定義しています。アート作品と展示スペースは、都市のコンテクストにおけるタワーの存在に不可欠なものです。レオ・ビラリール、ラリー・ベル、大庭大介、N・S・ハルシャによるサイトスペシフィックな作品を含む一連のパブリックアートが、複合施設全体で見ることができます。タワーの最上階には、OMAと森ビルが共同で考案した文化活動の多面的拠点「TOKYO NODE」があります。最先端のラボ、3つのギャラリー、プールとレストランのあるスカイガーデンは、Rhizomatiks x ELEVENPLAYの特別依頼によるインスタレーションでオープンします。

SHARE 建築写真家のイワン・バーンの、ヴィトラ・デザイン・ミュージアムでの展覧会「Iwan Baan: Moments in Architecture」。建築分野で世界的に知られる写真家の回顧展。デジタルメディアの発展の中で活動を深め、世界中の著名な建築家の作品から伝統建築までを撮影。建築のみならずその場の人々の活動にも注目するスタンスで知られる

- 日程

- 2023年10月21日(土)–2024年3月3日(日)

建築写真家のイワン・バーンの、ヴィトラ・デザイン・ミュージアムでの展覧会「Iwan Baan: Moments in Architecture」です。

建築分野で世界的に知られる写真家の回顧展です。バーンは、デジタルメディアの発展の中で活動を深め、世界中の著名な建築家の作品から伝統建築までを撮影しています。また、建築のみならずその場の人々の活動にも注目するスタンスで知られています。会期は、2023年10月21日~2024年3月3日です。展覧会の公式ページはこちら。本記事では会場写真に加え、代表的な作品の一部も掲載します。

こちらはリリーステキストの翻訳です

イワン・バーンは、今日の建築と建設環境に関する代表的な写真家の一人です。彼の写真は、世界的な巨大都市の成長を記録し、伝統的な住宅や非公式の住宅構造を探求し、レム・コールハース、ヘルツォーク&ド・ムーロン、妹島和世、タチアナ・ビルバオなど著名な現代建築家の建物を描いています。2023年10月から2024年3月にかけて、ヴィトラ・デザイン・ミュージアムはバーン作品の初の大規模な回顧展を開催します。展覧会「Iwan Baan: Moments in Architecture」は、21世紀初頭の世界の建築、その都市と社会的背景、そして建築を利用する人々のパノラマを描き出すことで、写真家の広い視野を反映しています。

過去30年間のデジタルメディアの台頭は、写真と建築の世界を根本的に変えました。新しい建物の画像がリアルタイムで入手できるようになり、建築家の台頭を促し、設計プロセスに影響を与え、建築をヴィジュアル商品にしています。イワン・バーンほど、力強くこれらの発展を形作った写真家は他にいません。バーンの写真は素早く、正確で、鮮明です。そしてそれは深く人間的で詩的でもあります。彼は建物を美しく見せる方法を知っていますがが、建築が生き生きとする瞬間、計画が立てられるとき、労働者が休息するとき、人々が出入りする瞬間も捉えています。建築物のランドマークの“公式”ポートレートから、2012年のハリケーン・サンディ後の暗闇のマンハッタンの写真まで、過去20年間の象徴的な写真の多くがバーンによって撮影されました。

この展覧会では、2000年代初頭からバーンが手がけてきたあらゆる分野の事例が紹介され、世界各地の伝統的建築やインフォーマルな建築を撮影したフィルム映像や、めったに公開されない写真も展示されます。中国の丸いヤオドンの村からエチオピアの岩を削った教会まで、カイロのセルフビルドの集合住宅からカラカスのトーレ・ダビデまで。「重要なのはストーリーだ」とイワン・バーンは言います。「私は、時代を超越した建築的なイメージよりも、特定の瞬間、その場所、そこにいる人々に興味があります。その空間やその周辺にある予期せぬ、予定外の瞬間、人々がその空間とどのように関わり、そこで展開される物語にです」

SHARE 青木淳と西澤徹夫による「京都市京セラ美術館」に宿泊できるイベントが開催。中央ホールにキャンプ形式で泊まり、夜の美術館ツアーも付属

- 日程

- 2023年11月10日(金)・11月11日(土)

吉岡徳仁がデザインした「ガラスの炬火台」と「ガラスのトーチ」です。

2024年の国民スポーツ大会のセレモニーの為に制作されました。デザイナーは、炎から放たれる“光”に着目し、透明なガラスの造形から生み出されたプロダクトです。これらの作品は、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3にて、2023年11月5日まで展示中。展覧会の公式ページはこちら。また、2023年10月7日・28日には実際に火を灯すイベントも行われます(詳細は記事末尾に掲載)。

※イベントが2023年11月3日にも行われるとのことです(2023/10/29追記)

デザインや建築、アートの領域で国際的に活動する吉岡徳仁。形の概念を超える「光」を素材とし、透明感のある独自の表現で作品を生み出してきました。TOKYO 2020オリンピックでは、桜をモチーフにした「聖火リレートーチ」のデザインが大きな話題となりました。

本展では、炎から放たれる「光」に着目し、新作「ガラスのトーチ」と「炎のモニュメント−ガラスの炬火台」を発表いたします。世界でも類を見ない、透明なガラスの造形から生み出された、このトーチとモニュメントは、2024年に開催される、国民スポーツ大会(旧国体)SAGA2024のセレモニーに向けて制作されたものです。

また、吉岡の代表作であるガラスのベンチ「Water Block」をはじめ、MIYAKE DESIGN STUDIOが炎を灯すセレモニーのために手がけた衣服が展示されるほか、会期中には、屋外に設置された「炎のモニュメント−ガラスの炬火台」に火を灯す特別なイベントを開催いたします。これまでに体験したことのない光の世界を創造します。

高松宮殿下記念世界文化賞の2023年の彫刻部門の受賞者に、オラファー・エリアソンが選出されています。リンク先にプロフィール等が掲載されています。

以下は、公式のインタビュー動画です。

高松宮殿下記念世界文化賞の2023年の建築部門の受賞者に、フランシス・ケレが選出されています。ケレは、アフリカのブルキナファソ出身の建築家で、現在ドイツを拠点に活動しています。2022年にはプリツカー賞を受賞しています。アーキテクチャーフォトでは、プリツカー賞受賞の際に、代表作品と経歴や業績をまとめて特集記事として公開しています。また、2023年10月19日に日本で受賞記念講演会が開催されます(要事前申込)。

以下は、公式のインタビュー動画です。

藤本壮介建築設計事務所のデザイン監修、梓設計の基本計画による、新潟市の再開発プロジェクトの画像が公開されています。

約150mの高層建築で商業・オフィス・住宅を内包しています。また、2025年に着工して2029年の竣工を予定しているとのこと。

本事業は、準備組合が事業主体として開発を推進しており、廣瀨および東京建物が事業協力者として参画している、新潟県最高層(※1)となる約150mの商業・オフィス・住宅複合型タワー再開発プロジェクトです。2025年の本体工事着工を予定しており、デザイン監修には世界的建築家である藤本壮介氏が主宰する藤本壮介建築設計事務所を起用し、基本計画は株式会社梓設計に委託しております。

(※1)新潟県内の商業・オフィス・住宅複合型の建築物が対象。2023年8月時点、廣瀨・東京建物調べ。現在、建築中・計画中のものは除く。

本計画地は、新潟市が進める新潟都心のまちづくり「にいがた2㎞」(※2)の古町地区内に位置しており、幹線道路にも面した交通利便性の高い立地です。古町地区にはみなとまち文化が色濃く残っており、現在も重要文化財や名勝など、数多くの貴重な文化財が集積しています。

(※2)新潟市HP https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/niigata2km.html

本事業では、周辺エリアの活性化に資する都市機能の導入や、周辺施設との連携を高める都市基盤の拡充、防災機能強化と環境負荷低減に向けた取り組みを行うことにより、都市再生への貢献を果たします。また、美しい景観形成に努めるとともに、歩きやすく公共交通機関で移動しやすい回遊性の高い環境の整備を進めます。

以下に、その他の画像を掲載します。

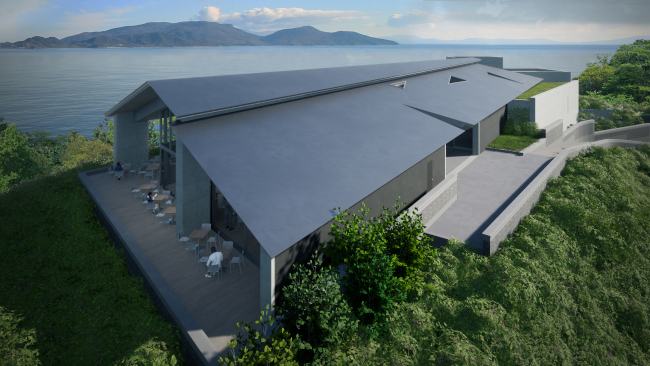

安藤忠雄の設計で、香川・直島に「直島新美術館(仮称)」が建設されます。

島で10番目となる安藤による建築です。美術館としては、アジア地域の作家の作品を収集し展示する施設となるのとのこと。また、2025年春の開館を予定しています。

新美術館は、ベネッセアートサイト直島における安藤忠雄設計のアート施設として10番目になります。地下2階、地上1階の3層からなる美術館では、日本も含めたアジア地域のアーティストの代表作やコミッション・ワークを中心に展示・収集します。

また、企画展示の開催や、トーク、ワークショップといったパブリックプログラムなど展示以外の美術館活動にも取り組み、より多様な視点や表現、時代や社会に対する多義的なメッセージを発信するとともに、繰り返し人々が訪れ、島内外の多種多様な人々が出会う交流・連携の場としても機能させていきます。

新美術館が島の数々のアート施設をつなげ、美術館群として捉えることで、より一層自然や集落と一体化したアート体験を創出するとともに、アートと建築、自然、そしてコミュニティの調和・融合のさらなる発展形を目指します。