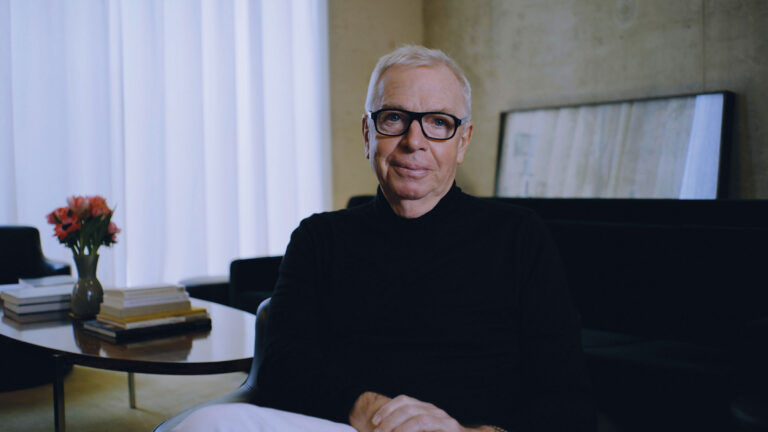

アーティストの須田悦弘へのインタビュー動画「Carving After Nature」です。ルイジアナ美術館が制作したものです。

(翻訳)

須田悦弘は、写実的な彫刻や草花の彫刻で知られています。山梨県の田舎で生まれ、富士山の麓で育ち、18歳まで自然に囲まれた生活を送っていました。多摩美術大学で学び、現代美術と木彫への思いが始まります。

1990年代の初め、須田は初めての展覧会の会場を探していました。

「街を歩いていたんです。そして、道路沿いのパーキングメーターに目が留まりました。これはとても魅力的な空間だと思ったんです。そこで、パーキングメーターでお金を払って、そこで展覧会をすることにしたんです」彼はボックストレーラーを作り、パーキングメーターに置き、そこに人が入って作品を見ることができるようにしました。

日本の偉大な彫刻家に影響を受けた須田は、芸術作品とは何か、どうあるべきかという限界や考えを押し広げています。彼は、周囲の空間が作品にとって不可欠な要素であると考えています。

「今、私は30年以上、自分の仕事を続けています。そして、技術はやればやるほど上達すると言ってもいいでしょう。しかし、芸術や工芸は、一生自分の中で培っていかなければならないものなのです」

須田悦弘(1969年山梨県生まれ)は、日本の木彫の伝統に則って制作された草花の超リアルな彫刻で知られる日本画家である。主な展覧会に、1993年「銀座雑草論」(東京)、2004年「パレ・ド・トーキョー」(パリ)、2006年「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館」(香川)がある。ベネッセアートサイト直島では、「スタンダード」(2001年)、「直島スタンダード2」(2006-2007年)に参加し、委嘱作品「ウィーズ」(2002年)を制作しています。また、須田はギャラリーエルビラゴンサレス(マドリッド、スペイン)、ルークギャラリー(ベルリン、ドイツ)でも作品を発表しています。