SHARE 杉山幸一郎による連載エッセイ “For The Architectural Innocent” 第6回「タイムスリップ / 木の風船」

※このエッセイは、杉山幸一郎個人の見解を記すもので、ピーター・ズントー事務所のオフィシャルブログという位置づけではありません。

タイムスリップ / 木の風船

以下の写真はクリックで拡大します

今回はグラウビュンデン州クールの街にある、«ローマ遺跡のためのシェルター»を紹介しようと思います。

このピーターズントー設計による小さな遺跡博物館は、スイスアルプス観光拠点の一つであるクール駅から徒歩圏内にあり、無料で見学することができます。そんなアクセスのし易さから、最も多くの人が訪れたことのある、ズントー建築の一つではないでしょうか。

建築家が自身の設計事務所を立ち上げて間もない頃に設計した初期プロジェクトを見ると、それまでに経験を積んで培ったきた、しかし表現する機会がなかった自身の建築に対する言葉、その全てが湧き出すように現れているのを目にすることができます。

もっと言えば、同じ建築家のその後のプロジェクトと比べて、後で振り返ってみれば、洗練されすぎていない原石のような意志や力強さが垣間見えることが多いのです。

このローマ遺跡のためのシェルター (以下シェルター)が竣工したのは1986年。以前紹介したデビュー作である木造アトリエとほぼ同じ時期になります。

以下の写真はクリックで拡大します

木造アトリエはカラマツの線材が縦方向を強調するように取り付けられて、建物の顔を作っていました。

一方でこちらは、日差しを遮るように水平方向に走るルーバー。つまり、角度を持って取り付けられた水平材が外に向けた表情をつくっています。内部から眺めれば、直接光を避けて内部の遺構を守りつつ、ルーバーに反射した間接光が内部に取り込まれて、室内をほのかに明るくしています。

以下の写真はクリックで拡大します

シェルターに決まった開館時間はありません。

クール駅のツーリストインフォメーション、もしくはクール旧市街の教会 St. Martin Churchの裏にあるRätisches Museum(州立歴史博物館)にて、20スイスフランのデポジットを預けて鍵を受け取ります。

(2020年8月現在、ツーリストインフォメーションで借りた場合のみ、50スイスフランのデポジットと、追加で入館料3フランを支払います)

鍵には木のキューブと紐がキーホルダーとして付いていて、その古めかしさがすでに、一歩二歩と過去へ戻っていくような始まりを意味しているかのようです。

今回僕が鍵を借りた州立歴史博物館からは歩いて5分くらい、旧市街のメイン通り(Obere Gasse)を歩いていきます。この街に住んでいる僕にとっては、普段から見慣れであるはずなのですが、少し違和感を覚えます。

なぜだろう。。?

歴史博物館とシェルター、つまり2点の目的地が繋がれて、僕はそのルートに乗っているから?

頭の中はもう、今から訪れるシェルターのことでいっぱいになって、わくわくしているから?

鍵を持っているという特別感。自分でシェルターを解錠するという行為が、まるで建物を所有しているかのように、少しだけリッチな気分にさせてくれるのです(笑)。

シェルターと自分との一対一。

建築は一般的に言って、建築士がエンジニアたちと協働しながら設計をし、現場で職人たちが作り上げたものです。そして後には、訪れる人、使う人がその建築の在り方、価値のようなものを見出し、創造していく。

竣工は建物の完成ではなく、新たな創造の始まりでもある。

つまり建築は、訪れて使う人の創造力によって、良くも悪くもなるし、悪ければ耐用年数うんぬんに関わらず、取り壊されてしまう可能性だってあるのです。

時代に淘汰されながら残る建築は、理解のある施主がいたり、誰かが«良さ»を発見、創造したりといったことが、必ず起こっているものだと思うのです。

建築が竣工するまでを第一段階の創造行為とすれば、建築家がコントロールできるのはそこまで。後は訪れる人が煮るなり焼くなり、新しい発想と思考をもって、建築家の意図とは異なった側面を見出したり、使い倒したりしながら、第二段階の創造行為へと突入するのです。

建築家からしたら、そうした他人の創作行為を誘発できるような余白を残しておくことくらいしか、準備することができないのかもしれません。

個人的な話になりますが、僕がいつも良いなと思う建築は決まって、設計デザインが強く働きかけてくるような、訪れた人に良くも悪くも強い印象とショックを与えるようなものではなく、気付いたら全く違和感なくその場に座っていられるような、すっと腹の奥まで落ち着いてくるような寛容さと緊張感を同時に漂わせています。

設計者のキャラクターが強く現れている空間からは、時として、何か異次元のところからすごいものがやってきたように。。なんと言ったらいいのか、面白いのだけれども、自分の属するところから離れた別の領域からやってきたもの。という印象を受けます。

まだ慣れていなくて、親しみや心地よさを覚えるところまで来ていない。

と、僕はまだシェルターに向かっている途中です。

以下の写真はクリックで拡大します

細かなピンコロの石畳を進みながら、左手に(写真では突き当たりに)、華麗な装飾が施された建物が見えます。これはヴァレリオ オルジアティの父親で、ズントーとも親交のあったルドルフ オルジアティが改修した古い建物で、一階部分はカフェになっています。旧市街というだけあって、メイン通りでありながらも道幅は狭く、通りに面した建物の間口は小さく、高さ方向に大きく建っている。そんな大きな背の高い建物が、前を通り過ぎる人に語りかけてくるようです。

以下の写真はクリックで拡大します

さらに進んで門を潜ってようやく旧市街を抜けると、シェルターまではあと少し。

そこから橋を渡ってバーやクラブが密集する地域を抜けていくと、こんなところに?と思うくらいに先の喧騒から外れた場所に、目的の建物はありました。

以下の写真はクリックで拡大します

見つかったローマ時代の遺構のアウトラインをそのまま建ちあげ、平面図は少し歪な矩形をしています。

«平面計画はそこにすでにあったものから生まれている»

以下の写真はクリックで拡大します

壁は水平材ルーバーでできていて、隙間から風が通り、外の光を少しだけ取り込んでいます。

がっちりして強固に聞こえるシェルターという響きよりも、«殻»のような軽さがある。

«建物の中は外の空気とつながっている»

遺構がある部分だけに黒い布が取り付けられていて、ルーバーの隙間から差し込んでくる光をシャットアウトし、外からの地上階レベルでの視線も遮っている。

以下の写真はクリックで拡大します

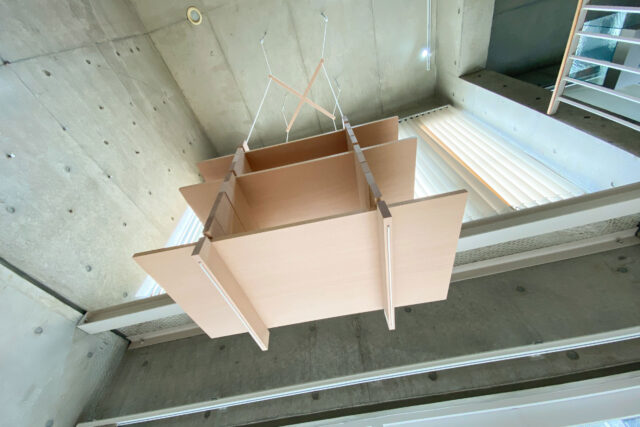

3つある殻を突っ切るのは、スチールでできた渡り廊下。

ジャンプしたり、揺らせばどこかが壊れてしまうかもしれない。というくらいに繊細に作られている。この渡り廊下は一直線。手すりを持ちながら進んでいくと。おや、なんだか身に覚えがある。。

そう、列車の中で空き座席を探していくような、あのコリドー。

幅が狭く座席の背もたれについた手すりをつかみながら、一定距離を進むと次の車両に移るために、一度外に出て、蛇腹の接続部分を抜けて、そしてまたすぐに中に入る。。

全部で3車両。

以下の写真はクリックで拡大します

そう言えば、エントランスもプラットフォームから列車へ乗り込むように、ステップが地面から離れて設置されていたのだっけ?

蛇腹部分はレザーでできていて、木造部分と不思議な素材の取り合いをしている。

この感覚、なんだか去年の夏にノルウェー北部にある«Steilneset Memorial»を訪れた時にも感じた。

とても月並みな言い方をしてしまえば、それはローマ時代という過去にタイムスリップする特急列車のよう。繊細なスチールストラクチャーでできた渡り廊下を歩いていると、少しだけ揺れて心許ない感じが、列車が走りながら揺れている記憶にダブって見える。

途中下車。はじめの遺構駅へ降りると、そこは石だらけ。

そんな地面から浮かせて設置された展示キャビネットがいくつか立っている。

以下の写真はクリックで拡大します

舞台装置を上から眺めているかのような、少し距離を置いた客観性がある。遺構は基壇くらいしかない部分的なものだけれど、建物自体は高く大きい。

水平のルーバーの裏にはガラスがなく、外の空気と内の空気が同じ。そして、軽い殻の中にいっぱいの空気が包まれているような、ゆっくりと息を吹きかけてふくらませた紙風船のような硬さと柔らかさがある。

遠く外から眺めると、ガッチリしたヴォリュームのように見えるけれど、実は木造の骨組みにルーバーが付いただけの、柔らかく軽い構築物。

そして、天井から吊り下げられたペンダントライトと北側に向いた大きなトップライトが、設えられたシアターのようなダイナミックさを演出している。

ズントー事務所でプロジェクトの設計をしていく際には、例えば建物を壁、床、天井と少しずつ順序づけながら組み立てていきます。

そして固定の什器がある場合には、それが上記の建築要素のいずれに属しているものなのか。それとも一段階ヒエラルキーが低い要素であるのかをジャッジしながら、属性をきちんと分けてデザインをします。

水平材の壁に造り付けキャビネットが固定されていたとすれば、それはおそらく壁と同じ材料で壁と一体となった要素として作られていただろうし、もしスチールの渡り廊下と同じような階層にあるべき家具であれば、同じ仕様で作られていたかもしれません。

常設の展示キャビネットは、その建ち現れ方からして、«私はシェルターからは独立した要素です»と周りに宣言している。それはデザインの意思表示です。

まず現存していたローマ時代の遺構があって、次にその外形に合わせて建ち上がっている、空気を含んだ木造の殻があって、そこにスチールの渡り廊下である訪問者の動線が貫かれて、トップライトがくり抜かれる。

木造の殻の内部には、照明が吊り下げられ、一部を黒いテキスタイルが覆い、そして最後に展示キャビネットが設置される。

これは建築要素のヒエラルキー、デザイン、そして構築の重要度が高いものの順番であり、また実際に建築が作られていく順番でもあるはずです。

いろんな新素材で、いろんな形態が可能で、あらゆるものに溢れた現代では、ひねりがなく、非常にシンプルな素材と考え方で物事を進めていくことが、どこか恥ずかしいような、そしてまた難しいことのように感じてしまう。

ここに、目の前にあるものからは、簡単に出来上がったものであっても、折り重なったような深みを出すことができる。という事実がわかる。

以下の写真はクリックで拡大します

もう一度外へ出てシェルターを眺めて見ると、大きなディスプレイウィンドウが二つあって、中に入らずとも外からガラス越しに内部の様子を伺うことができます。さらには、スイッチが地面から立ち上がっていて、夜でも照明を付けて観賞できる。

内部から見た風景と同じであるのにもかかわらず、たった一枚のガラスを通して眺めるだけで、物事がさらに客観的に見える。

そうしてローマ時代の頃を思い浮かべながら、ぼんやりと遺構を眺めていると、このシェルターのシンプルな構成は、お腹の奥にずしっと、とてもしっくりくるように感じられました。

これこそ、ズントー建築の原点。

ズントーはよく自身のことを、アーティストのようなアプローチをする建築家である。と形容することがあります。

普段目にする建築には使われていないような素材や構法をもって、一見して仮設建築ないしパビリオンのようにも見える構築物を、恒久的な建築のレベルにまで押し上げて完成させてしまう。

このエッセイで紹介してきた建築たちは、力強く立っていながらも、時に弱々しくも見えることがありました。

あらゆるところが丁寧にデザインされていて、大きな工芸品のようにも見えます。

今回見てきたシェルターはどうでしょう。

僕には、大きな空気を含んだ、木でできた風船のように映っています。

杉山幸一郎

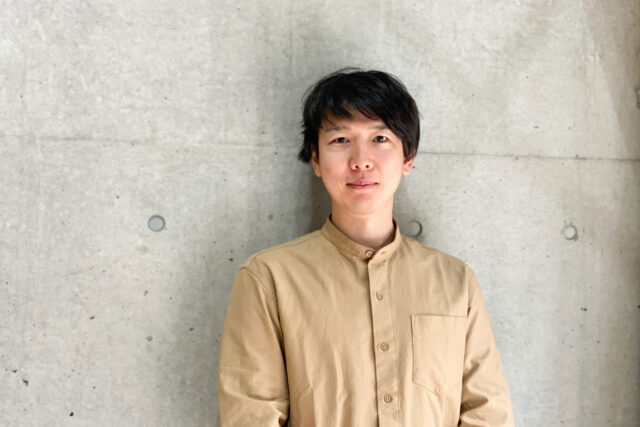

日本大学高宮研究室、東京藝術大学大学院北川原研究室にて建築を学び、在学中にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ピーターメルクリ スタジオ)に留学。大学院修了後、建築家として活動する。

2014年文化庁新進芸術家海外研修制度によりアトリエ ピーターズントー アンド パートナーにて研修、2015年から同アトリエ勤務。

2016年から同アトリエのワークショップチーフ、2017年からプロジェクトリーダー。

世の中に満ち溢れているけれどなかなか気づくことができないものを見落とさないように、感受性の幅を広げようと日々努力しています。

駒込にあるギャラリー&編集事務所「ときの忘れもの」のブログにも、毎月10日に連載エッセイを綴っています。興味が湧いた方は合わせてご覧になってください。

■本エッセイのその他の回はこちら