SHARE 様々な建築家にも信頼される写真家Gottinghamへのインタビュー。プロジェクト名としてのGottingham、組織構築の思想、撮影のスタンスなどを語る

様々な建築家にも信頼される写真家Gottinghamへのインタビューが、広告のnoteページに掲載されています。プロジェクト名としてのGottingham、組織構築の思想、撮影のスタンスなどが語られています。Gottinghamの建築写真は、アーキテクチャーフォトの「Gottinghamタグ」からも閲覧可能です。

以下は、その印象的な部分。(CC BY 4.0に基づいて『「著作」を解き放つオリエンテッドな手法 〜 写真家ゴッティンガム/スタジオインガムによる創作と著作権管理』(Gottingham・矢代真也)を掲載)

雑誌『広告』著作特集号のなかの「創造性を高める契約書」という記事において、自らの活動理念に基づいた共同著作のあり方について語った写真家のゴッティンガム(Gottingham)。『広告』ウェブサイトのための著作特集号のビジュアル撮影もした彼は、コラボレーション/コミッションワークをベースに新しい写真のあり方を追求している。「作品づくり/受注仕事」、「ライフワーク/ライスワーク」という言葉にとらわれないゴッティンガムの裏側には、もうひとつの人格であり、著作権の観点から支える法人スタジオインガム(Studio Xxingham)の存在があった。

——まず整理させてください。プロフィールを拝見すると、「ゴッティンガム」とは、写真家としての名前である同時にソロプロジェクトだと書かれています。これは、どういうことでしょう。

ミュージシャンのエイフェックス・ツイン(Aphex Twin)が、リチャード・D・ジェームス(Richard D. James)のひとつの名義であることは知っている人も多いと思います。彼は、AFXやポリゴン・ウィンドウ(Polygon Window)という様々な名義を使い分けながら活動しています。そんな感じで、僕も写真家としての活動に対応する変名として「ゴッティンガム」というエイリアスを使っているんです。だから、プロジェクト名とも言えますし、ソロプロジェクトなので写真家名とも言える。エイフェックス・ツインも、プロジェクト名でもあるしアーティスト名でもあると言えますからね。

——となると、「ゴッティンガム」というのは、どのようなプロジェクトであると定義されるのでしょうか。

「ネオ応用美術」と自分で定義した概念を写真というメディアで実践することを目指しています。近代絵画などに代表される個人主義をベースにした純粋美術(ファインアート)が、いろいろなものを取り込んでいわゆる「現代美術」へ発展しました。純粋美術と対をなすはずの応用美術(デザイン)の分野でも、海外ではコレクターが収集する応用美術として「コレクタブルデザイン(Collectible Design )」というジャンルが生まれつつあります。ただ、現代の日本国内では純粋美術との関係性が見えづらいのが実情です。その関係性を、純粋/応用、コラボレーション/コミッションの両面から読み直し「応用」の持つ可能性を更新したいと思っています。

アーティストがつくった作品の価値と、プロダクトデザインの素晴らしさは異なる評価軸のなかにありますよね。ただ、お互いに影響を与えあっている。たとえばアンディー・ウォーホルの『キャンベルのスープ缶』のようなポップアートは、デザインの側から「も」美術を更新した試みとも捉えられます。もっと「応用」における主語をフラットに意識してみたいんです。

最近の事例でいうと、韓国をベースに活動する2人組デザインユニットのスルキ&ミン(Sulki & Min)の仕事は、まさに現代的な応用と言えます。BMWグッゲンハイム・ラボ(BMW Guggenheim Lab)のアイデンティティなどを手がける彼らは、自身のスタジオのモットーを「仕事は明確に、喜びを曖昧に」としています。タイポグラフィーの抽象性を「仕事」のなかで応用しながら、自身の作品としても成立するビジュアルをつくりあげているのです。簡単に言えば、ゴッティンガムも「写真という存在がそれだけで作品として成立するのか? そこから何が応用できるのか?」という問いを持ちながら撮影しているとも言えます。

——写真撮影って、たいていの場合は被写体がないと成立しないものじゃないんですか? ゴッティンガムは、いわゆるブツ撮りと言われるようなプロダクトの撮影もしていますよね。

おっしゃるとおり、一般的に写真というのは被写体があって初めて成立するものです。ただ、その撮影の手法には「メディア・オリエンテッド」「コンテンツ・オリエンテッド」という手法におけるグラデーションがあると思っています。簡単に言うと、雑誌やウェブサイト、ポスターなどのような「メディア」の目的を第一に、その素材となるものとして写真を撮るのか、その写真自体が「コンテンツ」として成立することを第一に、メディアの素材以外の可能性も踏まえながら撮影するのかの違いです。

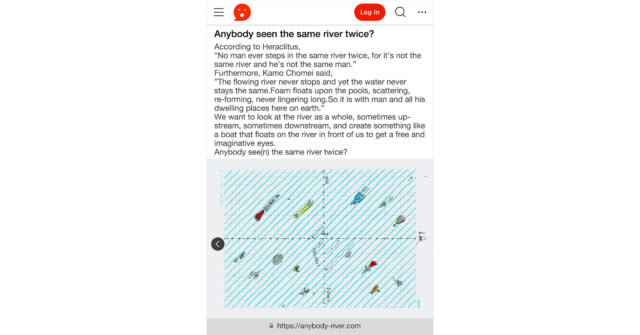

たとえば、家具メーカーのカリモクさんとのお仕事の場合は、カタログをつくることと、写真を展示することだけがまず決まっていました。つまり家具という主題は決まっていましたが、どんなグラフィックをつくるかは決まっていませんでした。だから商品である椅子という被写体ももちろん撮影しましたが、打ち合わせや撮影中に生まれたアイデアをメディアにとらわれることなく、コンテンツ・オリエンテッドな手法で撮影を行なうことができたんです。被写体の背景としてつくった壁だけを撮影したり、コンテンツとして成立することを前提に制作を進めました。

——『広告』では、ご自身が締結されている契約書の雛形を公開されていました。記事では、「写真は、相手の文脈から見ると広告素材、記録写真かもしれない。ただ、僕の文脈では、オリジナルプリントを複写して、商業利用してもらっているという認識」と語られていましたね。

契約書では、納品するデータに加えて、オリジナルプリントという存在を記載することで、写真家としての自立性を確保しようとしました。ただ、先ほど話した「ネオ応用芸術」を実践するためには、それだけでは足りません。どうしても、写真家とは別の人格としてのスタジオインガムが必要になってくるのです。

——法人ということは、ゴッティンガムの事務所のようなものなのでしょうか。

もともとはそうでした。一般的なクリエイターがやっている会社というイメージですね。ただ、契約書の雛形をつくっていく過程で、ゴッティンガムの著作物を管理する法人として性質を変えていったんです。

——スタジオインガムは、具体的にはどういったことをされているのですか。

法的な側面からの、ネオ応用芸術の実践ですね。たとえば、制作したビジュアルが作品として扱われるために、著作権などを管理しています。もともと受注仕事の窓口でしかなかったものが、作品の著作権管理をする性格を強めていったんです。

——著作権自体は、ゴッティンガムという写真家がもっているんですよね?

はい。著作権は個人に残し、それをスタジオインガムが運用するかたちにしています。法人化しているカメラマンの場合、著作権を会社が持ってることが多い。ただ、あくまでもスタジオインガムが、ゴッティンガムの代理で権利の許諾を行なう建て付けにしています。

規模は違いますが、ミュージシャンの権利の管理を委託されているJASRACと原理的には同じことをしているわけです。契約書の雛形をつくる。画像を納品する。ライセンスを発行して許諾を行なう。この3つが、いまのところいちばん大きなスタジオインガムの業務内容です。

——10年くらい前から、ライフワーク/ライスワークという議論をみることが多くなりました。稼ぐための仕事と、人生のための作品づくりという分類ですね。その間で揺れ動くことを決意しているゴッティンガムのスタイルはおもしろいですね。

一般的にライスワークの多くがメディア・オリエンテッドにならざるをえない仕事のような気がしています。一部の巨匠だけが、ライスワークのなかでコンテンツ・オリエンテッドな作品づくりができている。逆にライフワークのほとんどが、コンテンツ・オリエンテッドな手法でつくられていると思います。だから、自由に作品をつくりたいという前提が世の中にはある気がしています。

——巨匠になれば、自分のやりたい作品がそのまま広告に使われる。それを目指すべきだという考え方は確かにあるような気がします。

ただ、その価値観は絶対ではないと思うんです。コンテンツ・オリエンテッドにこだわっていますが、クライアントに寄り添いながら最適解を求めていく作業も嫌いじゃないんですよ。そこには、他人にコミットする喜びがある。コンテンツ・オリエンテッドな手法をとるためにはどうしても孤独になりがちですし。

巨匠として知られる画家のマーク・ロスコ(Mark Rothko)ですら、メディア・オリエンテッドと言えそうな作品制作におけるやり取りのなかで失敗をしています。1958年にニューヨークのシーグラム・ビルディングのフォーシーズンズレストランの壁画を依頼された彼は、制作途中で作品の納入を拒否しました。諸説ありますが、自身の作品が最適な環境で観賞されない状況に堪えられなかったのではないかと言われています。

そのときに制作された連作は現在、彼の作品を展示するためだけにつくられたDIC川村記念美術館の「ロスコ・ルーム」と呼ばれる空間で観賞できるようになり、彼の傑作のひとつとして評価されています。この事実は逆説的に、ライスワークとライフワークを切り分けることの難しさとおもしろさを教えてくれるような気がしています。

——平日はライスワークとしてクライアント仕事をこなし、週末だけ自分の作品をつくるようなクリエイターのスタイルを、ゴッティンガムはどう捉えていますか?

器用にふたつの仕事のやり方を切り替えることが難しいんですよ。平日で疲れてしまって、週末に作品づくりができなくなるタイプです。スイッチを、赤から青に急に変えることができない。でも、紫ぐらいにならチューニングできるなと思ってるというところですね。

——そうはいっても毎回の仕事のなかで、バランスを取ることの大変さももちろんある気はします。

とあるグラフィックデザイナーさんに、「写真をトリミングされたら嫌ですか?」と聞かれたことがありました。「全然嫌じゃない」と答えたんですが、なぜか納得していない様子だったんです。というのも、ゴッティンガムが時間をかけて世界観を追究ながら撮影しているのに、アウトプットを気にしないことが矛盾にみえたようです。

ただ、ゴッティンガムにはオリジナルプリントという世界観を担保できる物理的な存在がある。だから画像としてイメージの使用を許諾したあとは、オリジナルから離れていくように、むしろ自由に使ってもらいたいと答えました。そうしたら、「拠り所があるんですね」と言われて、確かにそのとおりだと思ったんです。もしオリジナルプリントをもたずに、メディアに出る写真がゴールだと思っていたら、多分ゴッティンガムもメディアによるトリミングにナーバスになっていかもしれません。