池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる俯瞰、南側より見下ろす。(建築家による解説:四隅の柱についたウィンチを4人で回すことで、屋根を立ち上げる。屋根の高さは5,575㎜。土俵の向こうには浦賀水道と沖ノ島が見える) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる俯瞰、南側より見下ろす。(建築家による解説:四隅の柱についたウィンチを4人で回すことで、屋根を立ち上げる。屋根の高さは5,575㎜。土俵の向こうには浦賀水道と沖ノ島が見える) photo©コミヤ写真館

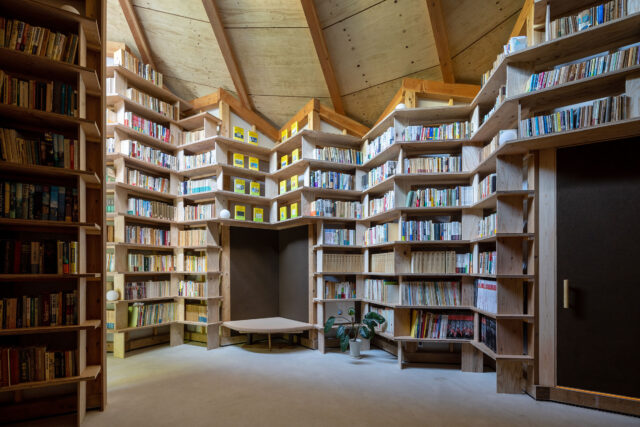

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる外観、南側より見る。(建築家による解説:起こした状態の屋根。平面から立体を立ち上げる際の折り紙の挙動とテンセグリティを組み合わせた屋根をセルフビルドで建設した) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる外観、南側より見る。(建築家による解説:起こした状態の屋根。平面から立体を立ち上げる際の折り紙の挙動とテンセグリティを組み合わせた屋根をセルフビルドで建設した) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる東側より屋根の下の土俵を見る。(建築家による解説:天候に左右されず練習できる環境が整った) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる東側より屋根の下の土俵を見る。(建築家による解説:天候に左右されず練習できる環境が整った) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる屋根架構の詳細(建築家による解説:屋根の動きに合わせて追従可能な屋根頂部) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる屋根架構の詳細(建築家による解説:屋根の動きに合わせて追従可能な屋根頂部) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛が設計した、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」です。

海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画です。建築家たちは、“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案しました。また、超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させました。

千葉県館山市の熱心な小学生の相撲サークルと縁があり、手作りの屋外の土俵の上にかける屋根について相談を受けた。

炎天下の日差しの下での練習や、雨で土俵の土が流されるなどの悩みがあるが資金は全く足りないという。

台風も多い海辺の地域でかなり極端な条件だが技術的な研究課題として大学内の仲間で考え始め、軽量な半屋外屋根の最大の敵である吹上げ風荷重に対して耐えるのではなく逃げてしまう方法を思いついた。

立体的な折り紙の動きを応用して、通常時は平らに開いて伏せておいて風雨を避け、使うときにだけ素早く折り起すような屋根なら超軽量でも実現可能だと考えたのである。

最小限の骨組みをパンタグラフのように動かし、伸縮する膜材と湾曲しながら突っ張るCFRPがテンセグリティのような関係になることで、大きく「変形する」ことが前提の構造物になった。ちょうどこれまでデザインのコンピューテーショナルな調整に使っていたパラメトリック・モデリングの方法を、さまざまな部分が連動して全体が問題なく「変形する」仕組みを3次元的に設計するために使うことができた。

こうして最先端の知恵を動員しつつも、施工にあたっては膜材とカーボンファイバーパイプの製作以外はホームセンターで売っている単管パイプと既製品の継手部品を使い、超軽量であることを活かして人力作業だけで組み立てた。平らに伏せた状態で全ての組み立てが終わるため高所作業もなく、その後は自己起立するので仮設的な支持も必要ない。

こうして最小限の材料や工具で非熟練者でも比較的安全に作業でき2日間で完成したことで目標の極限的な低コストを実現した。

以下の写真はクリックで拡大します

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる俯瞰、南側より見下ろす。(建築家による解説:四隅の柱についたウィンチを4人で回すことで、屋根を立ち上げる。屋根の高さは5,575㎜。土俵の向こうには浦賀水道と沖ノ島が見える) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる外観、南西側より見る。(建築家による解説:起こした状態の屋根。平面から立体を立ち上げる際の折り紙の挙動とテンセグリティを組み合わせた屋根をセルフビルドで建設した) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる外観、南側より見る。(建築家による解説:起こした状態の屋根。平面から立体を立ち上げる際の折り紙の挙動とテンセグリティを組み合わせた屋根をセルフビルドで建設した) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる東側より屋根の下の土俵を見る。(建築家による解説:天候に左右されず練習できる環境が整った) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる屋根架構の詳細(建築家による解説:屋根の動きに合わせて追従可能な屋根頂部) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる外観、南東側より見る。夜景(建築家による解説:夜は屋根に照明を反射させて土俵を照らす) image©池田靖史+下田悠太+林盛

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる南側より屋根下の土俵を見る。(建築家による解説:屋根完成後、土俵の整備を現地の子供たちと行った) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる東側より屋根下の土俵を見る。(建築家による解説:屋根完成後、土俵の整備を現地の子供たちと行った) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる通常時の状態。(建築家による解説:使用しないときは伏せておくことのできる屋根。平伏状態の屋根の高さは1,980mm) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる平面図 image©池田靖史+下田悠太+林盛

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる断面図 image©池田靖史+下田悠太+林盛

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる詳細図(建築家による解説:頂部と脚部の金物の3D詳細。) image©池田靖史+下田悠太+林盛

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる施工中の様子(建築家による解説:現地での鉄骨の仮組み。作業はすべてセルフビルドで行った) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる施工中の様子(建築家による解説:屋根の膜材は現地で鉄骨に止付けた) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる施工中の様子(建築家による解説:現地で膜を固定する作業を上空から見る) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる施工中の様子(建築家による解説:現地で膜を固定する作業を上空から見る) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる施工中の様子(建築家による解説:膜材を鉄骨に固定) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる施工中の様子(建築家による解説:屋根完成後、土俵の整備を現地の子供たちと行った) photo©コミヤ写真館

池田靖史・下田悠太・林盛による、千葉・館山市の「POP-UP ORIGAMI ROOF」。海辺の地域での相撲の土俵に屋根を掛ける計画。“折り紙の動き”を応用し、膜を引張材としカーボンパイプ等を圧縮材とした“テンセグリティ構造”の屋根を考案。超軽量を活かして人力作業かつ低コストで完成させる1/3スケールのモックアップ photo©林盛

以下、建築家によるテキストです。

折って起こす、可動式の屋根

千葉県館山市の熱心な小学生の相撲サークルと縁があり、手作りの屋外の土俵の上にかける屋根について相談を受けた。

炎天下の日差しの下での練習や、雨で土俵の土が流されるなどの悩みがあるが資金は全く足りないという。

台風も多い海辺の地域でかなり極端な条件だが技術的な研究課題として大学内の仲間で考え始め、軽量な半屋外屋根の最大の敵である吹上げ風荷重に対して耐えるのではなく逃げてしまう方法を思いついた。

立体的な折り紙の動きを応用して、通常時は平らに開いて伏せておいて風雨を避け、使うときにだけ素早く折り起すような屋根なら超軽量でも実現可能だと考えたのである。

最小限の骨組みをパンタグラフのように動かし、伸縮する膜材と湾曲しながら突っ張るCFRPがテンセグリティのような関係になることで、大きく「変形する」ことが前提の構造物になった。ちょうどこれまでデザインのコンピューテーショナルな調整に使っていたパラメトリック・モデリングの方法を、さまざまな部分が連動して全体が問題なく「変形する」仕組みを3次元的に設計するために使うことができた。

こうして最先端の知恵を動員しつつも、施工にあたっては膜材とカーボンファイバーパイプの製作以外はホームセンターで売っている単管パイプと既製品の継手部品を使い、超軽量であることを活かして人力作業だけで組み立てた。平らに伏せた状態で全ての組み立てが終わるため高所作業もなく、その後は自己起立するので仮設的な支持も必要ない。

こうして最小限の材料や工具で非熟練者でも比較的安全に作業でき2日間で完成したことで目標の極限的な低コストを実現した。

風速計を準備し常に気象状態に気をつけて使うことは最初からの条件だがよく理解していただき、たて起こしのために台風対策のステーアンカーを外した後に2分ほどかけて四隅にある柱をできるだけ均等に起こす方法についても、実際に4人の相撲コーチたちが大きく声をかけながらウインチを巻き上げるとむくむくと立ち上がてくる様子が何か地域の活力を表しているようにも感じる。

折り線とテンセグリティの膜構造

屋根の形のベースは、折り鶴にも使われる折り紙の基本形、「正方基本形」である。折り紙を応用した動く建築では厚みの処理方法やヒンジの耐久性などが問題になるが、膜と骨組みを組み合わせた今回の方法であれば膜の柔軟性で解決できる。

軽量化のために膜を引張材、CFRPパイプと単管を圧縮材としたテンセグリティ構造とし、CFRPは他の骨組みとは接合しておらず膜とのバランスだけで浮いている。CFRPは立ち上げの過程で弓なりに曲がっていき、その反発力で膜に張力が導入されて構造が常に安定するアクティブベンディングを利用した仕組みとした。

伏せたとき、変形中、建てたときそれぞれで構造解析も行った。以上の工夫を行った結果、東京ドームをはじめとしたエアドームよりもはるかに軽い、わずか2kg/㎡の屋根が完成した。

■建築概要

題名:POP-UP ORIGAMI ROOF

所在地:千葉県館山市塩見

主用途:土俵

建主:NPO相撲リージョナル館山イノベーション

設計:池田靖史(東京大学)、下田悠太(佐藤淳構造設計事務所)、林盛(東京都立大学・HUNE)

施工:東京大学建築情報学研究室学生有志ほか

、中村俊介、安部道裕、陸軒宇、Wang Shaohan、Yasmeen Tabbakh、正林泰誠、沓掛涼太、根本賢、岡部峻丸、笠原真珠、山田ゆりか、星野夏葉、Ananda Bagus Richky Digdaya Putra、櫻川廉

設計協力:太陽工業 担当/小野富貴、東垂水栄治

、スーパーレジン工業 担当/小林健

協力:岡部明子(東京大学大学院工学系研究科教授)

構造:鉄骨造、一部炭素繊維強化樹脂造

階数:地上1階

建築面積:61.92㎡

延床面積:61.92㎡

設計:2023年8月~2024年5月

工事:2024年5月4日~2024年5月6日

写真:コミヤ写真館