中山英之建築設計事務所が手掛けた、東京都渋谷公園通りギャラリーの「『語りの複数性』展 会場構成」です。既存ビル内を改装したギャラリーに、動線と壁面を緻密に設計することで、自然な流れを持ったひとまとまりの展覧会という感覚と作品に深く対峙できる状況をつくりだしています。会期は2021年12月26日まで。展覧会の公式サイトはこちら。

こちらは、実際に会場を訪問したアーキテクチャーフォトによるレビューです

この展覧会の、特に会場構成自体を作品として紹介する際には「東京都渋谷公園通りギャラリー」の背景を共有することが必須であるように思う。このギャラリーは、渋谷区立勤労福祉会館という建物内の1階に位置しており、2020年2月にアール・ブリュット等の振興の拠点として設立された施設である。

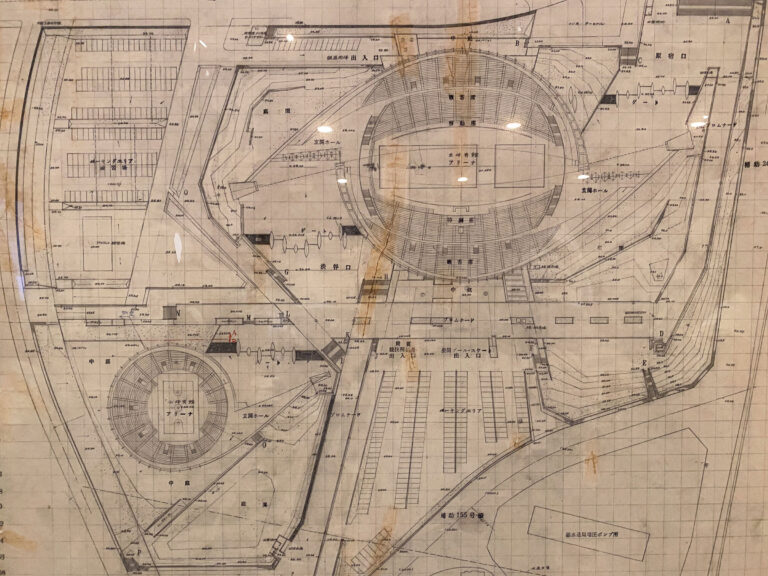

実際にギャラリーを訪問して分かるのは、このギャラリーや入居している建物が、新築時に展覧会を行う事を前提に建てられたわけではないという事である。同じフロアには、時間貸しのワークスペースが入居していたりとビル内にはギャラリーと日常が混在しているような印象である。加えて、ギャラリーの展示スペースが、廊下やホールなどを介しフロア内に点在していることも特徴だと感じた。これは建物内の違う用途で使われていたスペースを活用したギャラリーである事を想起させる。建物内に足を踏み入れた瞬間に、美術作品をみるのだという気持ちが切り替わるように考えられているそれ専用に建てられた美術館と比較すると、ある種の作品を展示することに対する難易度が高いギャラリーだと言うことが出来るだろう。

実際に展覧会を訪れて、作品を眺めながら会場をぐるりと一回りした。そこでの経験を振り返ると、先に書いたような展示空間が、フロア内に点在しているにもかかわらず、ひとつづきの展覧会のまとまりとして経験した感覚が残っているのである。これはまず、中山が今回の展示にあたり苦心した部分だと感じた。具体的には、展示の最初のスペースと二番目のスペースに移動するには、ホールと廊下を通過するのだが、この細長い廊下部分を作品展示スペースとしている。これによって、各展示空間の距離が縮まり、一連の展覧会として認識されやすくなっている。アートに対峙するという経験に出来る限りノイズが入らないように設計されているのである。

また、外部に最も近い公園通りに面した展示スペースのつくり方にも注目したい。ネットなどで他の展覧会期間の写真を見てもらうと明確に分かるのだが、このスペースは道路側がすべてガラス面であり内部の様子が通り側から見られることを意図してつくられた場所なのである。もともとがギャラリーである事を想定していなければ、合理的なつくりであるし、展覧会の性質によってはこの空間がそのまま生かされる場合もあるだろう。後述しているが、本展では出展作家が多様だ。その為に展示壁面を増やす必要があったと思われる。と同時に作品によっては光を許容するものと受け付けないものがある。そんな状況において、中山は、ガラス面から少しのクリアランスをとって新たな展示壁面をつくった。これにより、室内側は川内倫子の作品スペースが生まれ、ガラス面側には、大森克己の展示スペースが生まれる。これだけでも素晴らしいアイデアなのだが、ガラス面側の奥行きの浅さによって、そこが街中にあるショーウィンドウに擬態しているのである。この効果により大森の作品は渋谷の街中において鑑賞すべきものとして通りを行きかう数多の人々の記憶に刻まれることになるのである。