写真家 ヴォルフガング・ティルマンスの、ハンガリーの現代美術館での展覧会「Your body is yours」の会場写真が43枚、公式サイトに掲載されています。会期は2021年7月18日まで。展覧会の公式ページはこちら。ティルマンスは自身の作品を再構成しインスタレーション的に展示会場で見せる事でも知られているアーティストで、作品のみならずその空間の中での見せ方も注目されている写真家です。日本では2004年にオペラシティアートギャラリーで大規模な展覧会が行われました。この展示の直前にパリで行われた展示の会場写真と比較してみると興味深いです。

exhibition archive

藤森照信・妹島和世・藤本壮介・平田晃久・石上純也・藤原徹平・会田誠による、ワタリウム美術館での「パビリオン・トウキョウ2021展 at ワタリウム美術館」の会場写真を紹介します。都内で公開される建築家たちのパヴィリオンに関する資料等を紹介する展覧会です。会期は2021年9月5日まで。展覧会の公式ページはこちら。実際のパヴィリオンは2021年7月1日~9月5日の期間公開されるので、こちらと合わせて鑑賞・体験することで理解が進む展覧会となっています。

本展は「パビリオン・トウキョウ2021」をより深く知り、楽しんでもらい、多くの方に足を運んでもらうことを目指して開催します。展示室では、クリエイター7名によるパビリオン制作時のプロセス、スケッチや図面、模型、実際に使用された素材などを展示します。またそれぞれのパビリオンのコンセプトについて自身が語る映像のほか、7名のクリエイターのこれまでの活動や作品を伝える〈特別年表〉やドキュメントや映像も展示します(映像制作:柿本ケンサク)。

SHARE 元木大輔 / DDAA LABによる、展覧会「Belt Furniture」の会場写真とレポート

- 日程

- 2021年6月24日(木)–6月27日(日)

元木大輔 / DDAA LABによる、展覧会「Belt Furniture」の会場写真とレポートです。加工したアクリル板等をトラックの荷台などに使われるラッシングベルトで締めるだけで固定されている家具のシリーズが公開されています。会期は2021年6月27日12時~19時まで。会場は東京・中目黒の「happa」です。また、これらの作品は実際に購入も可能。

こちらはアーキテクチャーフォトによるレポート

東京・中目黒のスペース「happa」にて、元木大輔 / DDAA LABによる展覧会「ベルトファニチャー展」が行われている。

元木は様々な一般的には建築に使われることがないようなマテリアルを見出し、それを建築に組み込むことでアイデアあふれる印象的な作品を発表してきた建築家だ。今回の展覧会で公開されているのは「トラックの荷台などに使われるラッシングベルトで締めるだけで固定されている家具のシリーズ」である。

具体的には、20mm厚の透明アクリル板を相欠きし、組み合わせた上でベルトで固定することで使用できるようにデザインされている。実用性の側面を見れば、組み立て分解が容易で誰にでも出来ることがあげられるが、そのような実用性だけではない元木の美学が詰め込まれた作品だと言える。透明なアクリルは視線を透過すると同時に周囲の景色を映しこむ。そこに元木によって見出された黒色のベルトと固定用のパーツが組み合わされることで、非常に引き締まった印象を与える。

このベルトと固定パーツは実際には同様の機能を果たす製品はかなりの数が存在し、その中からこの製品が選ばれているのだそうだ。完全にオリジナルなもの製作するという手法はもちろんあると思うが、これらの作品を見ていると、すでに世の中に無数にあるものから探し出し、組み合わせることにもオリジナリティが宿るということが分かる。

会場にいた元木と話していて印象的だったのは「特別な技術を必要としないつくりかたに興味がある」という趣旨の発言だった。建築とは違い量産の側面のあるプロダクトを構想する際に、その視点は実利的なメリットもあるように思う。しかし、ここに展示され5つの作品をぐるぐると歩きながら見ていて気づいたのは、制作における技術が特別ではないからこそ、元木のアイデアと美学がダイレクトに表れているのではないか、ということであった。

このSNS時代においては、瞬時にその凄さが把握できるような、技巧的な作品が注目を集めやすい傾向があるように思う。ただ、そのような作品においては、作品に込められた思想や視点ではなく、本来はそれを表現するためにある「技巧」のみが注目されてしまう状況とも言える。そんな現代において、建築家がとるべきアプローチを、元木がこの作品で提示しているようにも思える。

建築家は基本的に自身の手で作品を作らない。そのアイデアや構想を図面に託し制作者に依頼する。このようなプロセスの中で、建築家の構想したアイデアや美学を最大化して伝える方法の答えのひとつを垣間見たような気がした。

SHARE ウッドショック対策法を解説する“無料”オンラインセミナー「緊急開催・中大規模木造に特化したウッドショック対策セミナー」が、木構造デザインの主催で開催

- 日程

- 2021年6月29日(火)・7月1日(木)・7月2日(金)・7月6日(火)

ウッドショック対策法を解説する“無料”オンラインセミナー「緊急開催・中大規模木造に特化したウッドショック対策セミナー」が、木構造デザインの主催で開催されます。開催日は2021年6月29日(火)・7月1日(木)・7月2日(金)・7月6日(火)配信時間13:00~14:00です。申込はこちらのリンク先ページの末尾からどうぞ。【ap・ad】

突然はじまった木材高騰

「木材の価格が坪数万円アップ!?」

「木材を確保できずに建てられない!!」悪化の一途をたどるウッドショック。

納材ギリギリまで値決めができないパニックが起こっています。特に、非住宅木造は使用する材木の量が多く、

樹種や材寸が特殊なため対応が後回しにされがちです。しかし、引き渡し日が決まった案件は、こんな状況でも着工しなければなりません。

今回、非住宅木造の案件対応にお困りの方へ

具体的な対策法を紹介するオンラインセミナーを開催します。年間1600棟の木材を全国に供給している株式会社エヌ・シー・エヌの取締役であり、

中大規模木造専門の構造設計事務所、株式会社木構造デザインの代表取締役

福田浩史がウッドショックの対策法を紹介します。内容の一部を紹介すると・・・

・完成まで時間がかかる非住宅で、どのようにコストコントロールするのか?

・ウッドショックが起こった背景と今後の動向

・木材を確実に納材してもらうためのステップとは?

・木材先物価格チャートから今後の市況を予測すると・・・など、詳しく解説いたします。

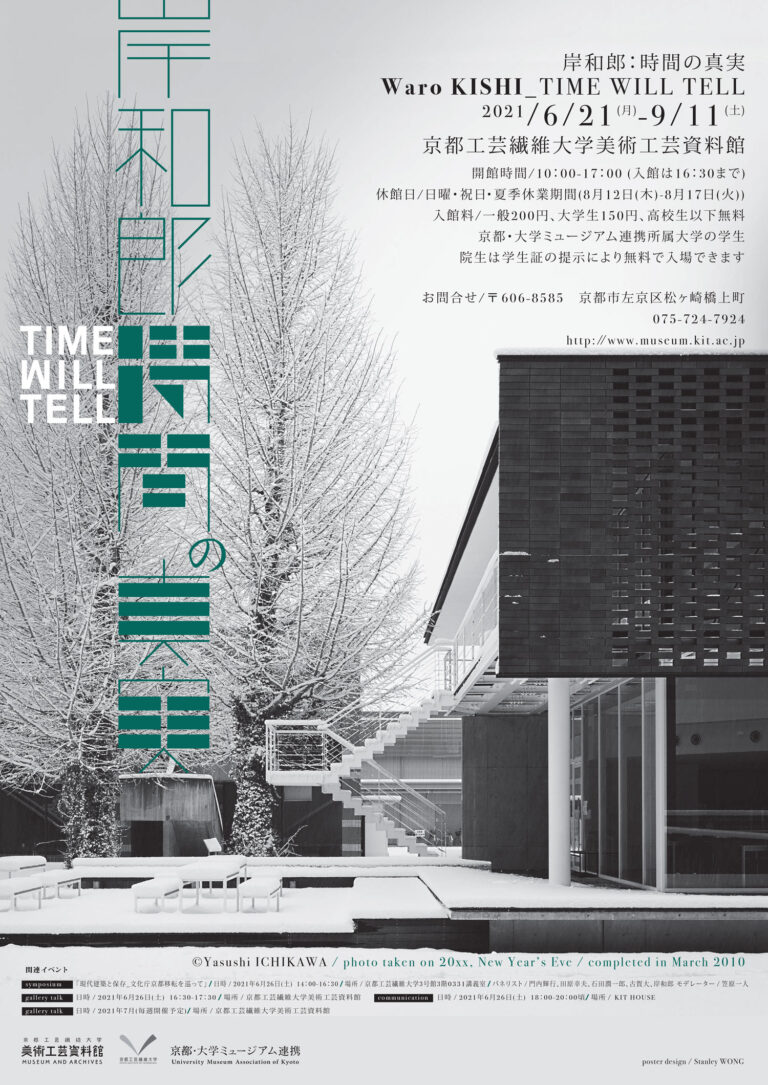

SHARE 岸和郎の、進行中のプロジェクトまでを含む回顧展「時間の真実_TIME WILL TELL」の会場写真。現代のモダニストとして京都と向き合い建築を作り続けた約40年を振り返る展覧会

- 日程

- 2021年6月21日(月)–9月11日(土)

岸和郎の、進行中のプロジェクトまでを含む回顧展「時間の真実_TIME WILL TELL」の会場写真です。現代のモダニストとして京都と向き合い建築を作り続けた約40年を振り返る展覧会となっています。京都の京都工芸繊維大学美術工芸資料館で開催され、会期は2021年6月21日~9月11日まで。

このたび建築家である岸和郎の1981年から現在まで、さらに進行中の仕事までを含め、図面、ドローイング、模型、映像など建築家としての約40年の作品資料、写真、書籍などを京都工芸繊維大学美術工芸資料館、附属図書館がアーカイブとして受入れてくださることとなりましたので、寄贈前に同会場にて皆様にご披露する形で行うものです。

関西における近代の建築文化に多大なる貢献をした村野藤吾のアーカイブを所蔵する美術工芸資料館が、現代の、しかも存命の建築家の資料として受入れてくださることは建築家の名誉だと考えています。

展覧会では岸の仕事と営為をまとめて概観すると共に、同時に同大学附属図書館ではこれまでの発表作品の掲載雑誌、書籍、作品集なども展示いたします。

SHARE アンサンブル・スタジオの、TOTOギャラリー・間での建築展「ARCHITECTURE OF THE EARTH」のレポート

- 日程

- 2021年6月24日(木)–9月26日(日)

アンサンブル・スタジオの、TOTOギャラリー・間での建築展「ARCHITECTURE OF THE EARTH」をレポートします。

展覧会の会期は、2021年6月24日~9月26日まで(※会期が延長されました 21/8/8)。要事前予約での開催です。

TOTO・ギャラリー間にて、スペインの建築設計事務所アンサンブル・スタジオの展覧会「ARCHITECTURE OF THE EARTH」が始まる。アンサンブル・スタジオは、アントン・ガルシア=アブリルとデボラ・メサによる建築家ユニットで、スペインとアメリカを拠点としている。二人ともアメリカの大学で教鞭をとるなどアカデミックにも活動している。彼らの作品は活動初期のからその構造に対するスタンスには独特のものがあり、一部のコアな建築家たちから注目を集めていたが、その活動がより注目されるようになったのは、2010年に完成した「トリュフ」と名付けられた小さな居住空間の作品以降だろう。

SHARE 白井晟一が1959年に完成させた「増田夫妻のアトリエ」からのオンライントークイベントが、住宅遺産トラストの主催で開催

- 日程

- 2021年6月27日(日)

白井晟一が1959年に完成させた「増田夫妻のアトリエ」からのオンライントークイベントが、住宅遺産トラストの主催で開催されます。開催日は2021年6月27日。こちらのページで内観などの写真を閲覧できます。

「増田夫妻のアトリエ(アトリエNo.7)」 (白井晟一設計/1959年竣工)より

◎開催日: 2021 年 6 月 27 日 (日)

◎時間:午後3 時(15:00)~ 午後4 時30分(16:30)

◎会場:増田夫妻のアトリエ(アトリエNo.7)より、zoomによるオンライン

◎定員100名 ※満席になり次第締め切らせていただきます。◎ゲスト:白井原太(建築家・白井晟一建築研究所、アトリエNo.5主宰)

◎ナビゲーター:伏見唯(建築史家・編集者)

◎協力:株式会社エスジーマックス

「この建物は、アーティストである増田義祐・欣子夫妻のアトリエ兼住宅で、「増田夫妻のアトリエ」という 名で 1959 年に発表されました。寡作の建築家である白井晟一が残した建築は 70 余り、その中で現在も残っ ているのはその半分、住宅は更にその半分程となっています。増田夫妻はこの家を大切にし、仲良く、楽し く暮らし、最後まで丁寧にオリジナルを守ってこられました。この建物が岐路にたたされた 2019 年、事態 は動き出し、人の思いと縁が幾重にも重なり、人生ならぬ新たな “建生” を育むことになりました。時を経 て存在してきたものに慈しみをもって手入れをし、更に価値が付加される土壌を日本でももっと耕していく 必要があります。この建物は、設計者、住まい手が何を大切にしてきたかを汲み取った上で、その家の魂を 残した改修を行い、「アトリエ No.7」として新たなフェーズを迎えることになりました。」(白井原太 )

SHARE 芦沢啓治が代表を務める石巻工房の展覧会「『十』石巻工房の十年展」の会場写真。震災直後に発足した工房の10年間の軌跡とクリエーションを紹介

- 日程

- 2021年6月14日(月)–8月6日(金)

芦沢啓治が代表を務める石巻工房の展覧会「『十』石巻工房の十年展」の会場写真です。震災直後(2011年6月)に発足した工房の10年間の軌跡とクリエーションを紹介しています。会期は2021年8月6日まで(事前予約制)。会場は東京都港区西麻のKarimoku Commons Tokyo。

2011 年に甚大な被害を及ぼした東日本大震災から10 年が経ちました。石巻工房は市民のための公共工房として同年6月に発足し、震災後の復旧・復興、そして地域のクリエイティブのための活動を続けてきました。

現在では” Made in Local プロジェクト” としては、現在イギリス、アメリカ、中国など、国境を超え、世界の10を超える地域で石巻工房の商品がつくられています。

本展では、石巻工房の10 年間の軌跡についての展示と共に、石巻工房の家具でリビングスペースをしつらえ、石巻工房のクリエーションを体感していただけます。

SHARE 陶芸と建築のコラボをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作

- 日程

- 2021年6月5日(土)–6月20日(日)

陶芸と建築のコラボレーションをテーマとした、スペース大原での「松永圭太×橋本健史 展」の会場写真です。403architecture [dajiba]の橋本と陶芸家の松永が協働で作品を制作しています。スペース大原は、岐阜県多治見市のギャラリーで、この展覧会の会期は2021年6月20日まで。また2021年6月13日からは作品がオンラインでも販売されます。

松永圭太によるコメントの一部

今回の橋本さんとの企画は約2年前に決まり、他分野ながらお互いのものづくりの方法を理解することから始まりました。

・建築は小さく書いた図面が大きな建物となって立ち上がる。やきものは焼くと小さくなる。

・建築は地面にしっかり張り付いた形が安心する。やきものは重力に逆らった形を目指しいるものが多い。このように、お互いものづくりの始まりには何かきっかけが必要で、建築とやきものの共通点、相違点を探しました。

陶芸家の私からすると、橋本さんが膨らまそうとするやきものの着眼点は新鮮で、たまにそれは私が見たくないところだったりもしました。

例えば、やきものはどうしても焼成で歪んでしまったり、想像しえないアクシデントが起こる点などです。

もちろん、やきものはそのような現象を土味や景色と捉え、作品の価値を高めたりもしますが、橋本さんは私にわざとアクシデントを起こすような制作方法を要求しているように感じることもありました。

橋本健史によるコメントの一部

松永さんとは今回のプロジェクトのために、長い時間をかけて対話をする機会を得ました。松永さんは建築を学ばれてから陶芸の道に進まれたこともあって、やりとりする言葉の多くを驚くほどスムーズに共有することができましたが、そのなかで度々気になったのは「造形」という言葉に独特の重みのようなものを感じたことです。その理由が多少なりとも腑に落ちたのは、陶器は焼成時に90%ほどに縮むということを知ったときです。つまり、松永さんは焼く前の土に触れているときは、「原寸よりも拡大した世界」で考え続けているわけです。何分の一かに縮小したものに触れ続けているのでは絶対にわからない、私からすれば縮尺のむこう側とでもいう領域に常に触れているからこそ、そこにしかない精度があり、ゆえに「造形」に独特なニュアンスが含まれるのではないかと。

SHARE 岸和郎の、進行中のプロジェクトまでを含む回顧展「時間の真実」が、京都で開催。現代のモダニストとして京都と向き合い建築を作り続けた約40年を振り返る

- 日程

- 2021年6月21日(月)–9月11日(土)

岸和郎の、進行中のプロジェクトまでを含む回顧展「時間の真実」が、京都の京都工芸繊維大学美術工芸資料館で開催されます。会期は2021年6月21日~2021年9月11日まで。現代のモダニストとして京都と向き合い建築を作り続けた約40年を振り返る展覧会となっています。

このたび建築家である岸和郎の1981年から現在まで、さらに進行中の仕事までを含め、図面、ドローイング、模型、映像など建築家としての約40年の作品資料、写真、書籍などを京都工芸繊維大学美術工芸資料館、附属図書館がアーカイブとして受入れてくださることとなりましたので、寄贈前に同会場にて皆様にご披露する形で行うものです。

関西における近代の建築文化に多大なる貢献をした村野藤吾のアーカイブを所蔵する美術工芸資料館が、現代の、しかも存命の建築家の資料として受入れてくださることは建築家の名誉だと考えています。

展覧会では岸の仕事と営為をまとめて概観すると共に、同時に同大学附属図書館ではこれまでの発表作品の掲載雑誌、書籍、作品集なども展示いたします。

SHARE 南アフリカのカウンタースペースが完成させた、2021年のサーペンタイン・パヴィリオン。ロンドンにおける過去のコミュニティ空間を参照し問題を顕在化させつつ新たな集いの場となるパヴィリオンを構築

- 日程

- 2021年6月11日(金)–10月17日(日)

南アフリカ・ヨハネスブルグを拠点とするカウンタースペースが完成させた、2021年のサーペンタイン・パヴィリオンです。イギリス・ロンドンにおける過去のコミュニティ空間を参照し、問題を顕在化させつつ新たな集いの場となるパヴィリオンを構築しています。カウンタースペースはヨハネスブルグを拠点とする女性3人組の建築設計事務所で、ディレクターも務めたスマイヤ・ヴァリーは、最年少でのサーペンタイン・パヴィリオン設計者とのこと。また、本来ならばこのパヴィリオンは2020年に実現される予定でしたが、コロナ禍により2021年に延期されていました。また、このパヴィリオンは、伊東豊雄(2002年)、SANAA(2009年)、藤本壮介(2013年)、石上純也(2019年)と日本人建築家も多数手がけています(こちらに歴代の設計者のリストがあります)。

こちらはリリーステキストの翻訳

第20回サーペンタイン・パヴィリオンは、ヨハネスブルグを拠点に活動するカウンタースペースが設計し、スマイヤ・ヴァリー(Sumayya Vally)がディレクターを務め、2021年6月11日にオープンします。TIME100 Next Listの受賞者であるヴァリーは、国際的に有名なこの建築プログラムの依頼を受けた最年少の建築家です。

(ご注意:パヴィリオンは2021年6月14日(月)は閉鎖されます。)

パヴィリオンのデザインは、ブリクストン、ホクストン、タワーハムレット、エジウェアロード、バーキング&ダゲナム、ペッカムなど、ディアスポラや異文化コミュニティにとって重要なロンドンのいくつかの地区にある、過去と現在の出会いの場、組織化された場、帰属意識に基づいています。このパヴィリオンは、街中のインフォーマルなコミュニティスペースが歴史的に抹殺され、不足していることに対応して、時を経てコミュニティを維持し、現在も維持している既存の場所や抹殺された場所を参照し、敬意を表しています。例えば、ファズル・モスクやイースト・ロンドン・モスクのような市内で最初に建てられたモスクや、ハックニーのCenterpriseのような協力的な書店達、ダルストン・レーンのフォーエースクラブ(Four Aces Club)、マングローブレストラン(The Mangrove restaurant)、ノッティングヒルカーニバル(Notting Hill Carnival)のような娯楽や文化の場などが挙げられます。パヴィリオンの形態は、親密さの尺度が異なる建築物の要素を抽象化し、重ね合わせ、つなぎ合わせた結果であり、ロンドンの形をケンジントンガーデンのパヴィリオン構造に変換したものです。これらの形が出会うことで、パヴィリオン内に新たな集いの場が生まれるのです。

パヴィリオンは、再生されたスチール、コルク、木材をマイクロセメントで覆って作られています。様々なテクスチャー、ピンクやブラウンの色調は、ロンドンの建築物から直接引き出されたもので、光の質の変化を参考にしています。

このプロジェクトでは、パヴィリオンのデザインに影響を与えたパートナー団体に、4つの「パビリオンのかけら」が設置されました。フィンズベリー・パークにある英国初の黒人向け出版・書店「New Beacon Books」、ノッティング・ヒルにある多目的会場兼コミュニティセンター「The Tabernacle」、デプトフォードにあるアートセンター「The Albany」、バーキング・アンド・ダゲナムのヴァレンス図書館にある新しい「Becontree Forever Arts and Culture Hub」(英国最大の公団住宅団地の100周年を記念して今年設立された)などです。これらのフラグメントは、これらの組織の日常業務をサポートすると同時に、長年サポートしてきた地域コミュニティの集まりを可能にし、敬意を表しています。建築を分散させて多くの声を取り入れるジェスチャーである「断片」は、パビリオンが設計された基本概念を都市に広げています。

パヴィリオンは、設立以来、サーペンタインのライブプログラムの拠点として定着しています。今年のパヴィリオンでは、アイン・ベイリーやジェイ・バーナードなどのアーティストの作品をフィーチャーした、特別に依頼されたサウンドプログラム「Listening to the City」が開催され、来場者はロンドンの厳選された地域のストーリーやサウンドに触れることができます。デザインプロセスは、より公平で持続可能かつ想像力に富んだ組織構造を考えることにも及び、ロンドンのコミュニティで活動するアーティストを支援する助成金およびフェローシッププログラム「Support Structures for Support Structures」を創設しました。

カウンタースペースのスマイヤ・ヴァリーは、このデザインについて次のように述べています。

「私の活動、そしてこのパヴィリオンは、アイデンティティ、コミュニティ、帰属、集いといったテーマに関心を持ち、さまざまな歴史を持つ複数の多様な声を増幅し、コラボレーションすることを中心にしています。この1年は、これらのテーマにはっきりと焦点を当て、このパヴィリオンに不可欠なコミュニティの驚くべき寛大さを振り返ることができました。その結果、パヴィリオンの物理的な寿命を超えて、その期間、規模、範囲を拡大するいくつかのイニシアチブが生まれました。孤立した時代にあって、これらの取り組みは、パヴィリオンの持続的なコラボレーションへの意図を深めています。」

サーペンタイン・アーティスティック・ディレクターのハンス・ウルリッヒ・オブリストとCEOのベッティナ・コレクは、顧問のデイヴィッド・アジャイ卿、レスリー・ロッコ教授、デイヴィッド・グローバーとともに、サーペンタイン・チームのジュリー・バーネル(建設・建物部門責任者)とプロジェクトのキュレーターであるナタリア・グラボフスカと共に、今年の建築家を選定しました。

SHARE ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の企画展「How will we live together?」の会場写真。世界の46カ国から112名が参加

- 日程

- 2021年5月22日(土)–11月21日(日)

ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の企画展「How will we live together?」の会場写真です。日本からは建築家の海法圭が出展しています。出典作家のリストはこちらで閲覧できます。現時点で写真が公開されていない作品もあり、全てを網羅出来ていないことをご了承ください。

こちらはキュレーターのハーシム・サルキース(Hashim Sarkis)によるステートメントの翻訳

どうやって一緒に暮らすか?(How will we live together?)

2021年ビエンナーレ建築展のテーマ

私たちは新しい空間的な接触(spatial contract)を必要としています。政治的な隔たりが広がり、経済的な不平等が拡大している中で、私たちが寛大に共に生きることができる空間を建築家に求めます。

・個人化が進んでいるにもかかわらず、デジタルとリアルの空間を超えて、お互いに、そして他の種とつながりたいと願っている人間としての「共に」。

・より多様で尊厳のある居住空間を求める新しい世帯としての「共に」

・エクイティ、インクルージョン、空間的アイデンティティーを求める新興コミュニティとしての「共に」

・政治的な境界線を越えて、新しい関係の地理を想像する「共に」

・危機に直面している地球は、私たち全員が生き続けるためにグローバルな行動を必要としており、その為に「共に」

第17回ヴィエンナーレ国際建築展の参加者は、アーティスト、建築家、エンジニア、職人だけでなく、政治家、ジャーナリスト、社会科学者、一般市民など、他の職業や構成員と協力しています。つまり、2021年の建築展は、建築家が空間的な接触の友好的な締結者であり、管理者であるという重要な役割を主張しているのです。

それと並行して、本展では、建築はその物質的、空間的、文化的な特異性において、私たちが共に生きる方法にインスピレーションを与えるものであると主張します。その意味で、参加者の皆様には、メインテーマの中で、建築的にユニークな側面を強調していただきたいと思います。

こちらはリリーステキストの一部の翻訳

この国際展覧会には、46カ国から112名の参加者があり、アフリカ、ラテンアメリカ、アジアからの参加者が増えており、女性の参加者も多くなっています。展覧会は5つのスケールで構成されており、3つはアルセナーレに、2つは中央パビリオンに展示されています。それらは「多様な生物の中で」「新しい家庭として」「新たなコミュニティとして」「国境を越えて」「ひとつの地球として」とテーマづけられています。

この展覧会の一部は「How will we play together? 」と題され、子供の遊びに特化したプロジェクトを設計した5人の国際的な参加建築家による作品が、フォルテ・マルゲーラに展示され、一般公開されています。

また、今回はコンペ以外の参加作品もあります。

Station + Co-Habitatsは、世界中の大学の研究者(AAスクール、ベイルート・アメリカン大学、バートレット、コロンビア大学、クーパーユニオン、スイス連邦工科大学チューリッヒ校、エチオピア建築工科大、ハーバード大学、香港大学、ベニスのIuav大学、KITカールスルーエ、KUルーベン、ライス大学、MITの研究グループのコンソーシアムであるベニスラボ)によって開発された相対的なケーススタディによる5つのスケールの研究です。イスラエル人アーティスト、ミハエル・ロブナーの中央パビリオンへの特別参加、スタジオ・アザー・スペース(オラファー・エリアソンとセバスチャン・ベーマンが代表)による、参加者全員が参加する「Future Assembly」の展示、スポーツをテーマにしたジャルディーニの屋外インスタレーション「How will we play sport together?」また、ヴスラット財団によるスペシャルイベントでは、アルセナーレでジュゼッペ・ペノーネのインスタレーションが展示されます。

SHARE ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の、各国パヴィリオンのテーマと会場写真。合計350枚以上の豊富な写真で紹介(パート4)

- 日程

- 2021年5月22日(土)–11月21日(日)

ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の、各国パヴィリオンのテーマと会場写真を、350枚以上の豊富な写真で紹介紹介します。こちらの記事は「パート4」となります。

※現時点で写真が公開されていないパヴィリオンについては、テーマのみの紹介となっています。公開され次第、追掲載する予定です。

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート1)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート2)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート3)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート4)

SHARE ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の、各国パヴィリオンのテーマと会場写真。合計350枚以上の豊富な写真で紹介(パート3)

- 日程

- 2021年5月22日(土)–11月21日(日)

ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の、各国パヴィリオンのテーマと会場写真を、350枚以上の豊富な写真で紹介紹介します。こちらの記事は「パート3」となります。

※現時点で写真が公開されていないパヴィリオンについては、テーマのみの紹介となっています。公開され次第、追掲載する予定です。

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート1)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート2)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート3)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート4)

SHARE ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の、各国パヴィリオンのテーマと会場写真。合計350枚以上の豊富な写真で紹介(パート2)

- 日程

- 2021年5月22日(土)–11月21日(日)

ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の、各国パヴィリオンのテーマと会場写真を、350枚以上の豊富な写真で紹介紹介します。こちらの記事は「パート2」となります。

※現時点で写真が公開されていないパヴィリオンについては、テーマのみの紹介となっています。公開され次第、追掲載する予定です。

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート1)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート2)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート3)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート4)

SHARE ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の、各国パヴィリオンのテーマと会場写真。合計350枚以上の豊富な写真で紹介(パート1)

- 日程

- 2021年5月22日(土)–11月21日(日)

ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021の、各国パヴィリオンのテーマと会場写真を、合計350枚以上の豊富な写真で紹介紹介します。こちらの記事は「パート1」となります。

※現時点で写真が公開されていないパヴィリオンについては、テーマのみの紹介となっています。公開され次第、追掲載する予定です。

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート1)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート2)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート3)

- 各国パヴィリオンのテーマと会場写真(パート4)