安藤忠雄のポンピドゥー・センターでの建築展の、公式の会場動画です。

exhibition archive

西倉美祝 / MinoryArtsによる、東京・渋谷のシェアオフィスの為の「テーブル:偶然の船(Table: The Ship on Contingency)」の内覧会が開催されます。開催日は2018年10月29日です。時間等の情報はページ下部でご確認ください。

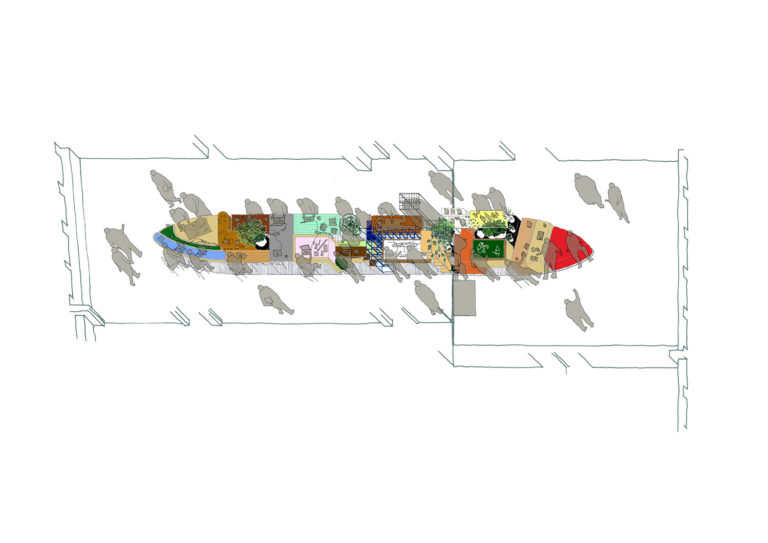

渋谷のシェアオフィスのために設計された「大きな1個のテーブル」=「29個の家具の集合体」です。

全体を俯瞰してみると一つの「船」の形になっています。

また、29個の家具はそれぞれ個性的な機能を持っており、個々別で移動したり使ったりすることもできます。

This is “the one big tabel” = “the 29th individual furniture”.

The shape as the one big table is like a ship and also each individual furniture that is able be moved and be used one by one has unique functions.今回はクライアントのご厚意により、内覧会を行わせていただくこととなりました。

平日の日中ということでお忙しいところ恐縮ですが、

何卒よろしくお願い致します。

Thanks for the client, we can have the private showing like that.

I hope I can see you in the site.

杉本博司と榊田倫之による新素材研究所の建築展「新素材×旧素材」の会場写真が9枚、WWDに掲載されていますです。以下は展覧会公式の概要です。

本企画展は、世界的に活躍する現代美術作家 杉本博司が建築家 榊田倫之と共に2008年に設立した建築設計事務所「新素材研究所」の10年にわたる活動を、建築模型・写真、そして新素材研究所の使用する特徴的な古材や道具、素材等の展示を通してご紹介するものです。

『旧素材こそ最も新しい』という理念のもと、古代や中世、近世に用いられた素材や技法を、現代にどう再編して受け継いでいくかという課題に取り組む新素材研究所は、カタログからは建材を選ばず、骨董から産業資材まで独自の視点で見立てた素材を日頃から集め、それらを設計に生かし、空間を作っています。そのデザインは、素材の良さを最大限に引き出すための伝統的な職人の技術と最新技術とを融合させ、現代的なディテールで仕上げられます。新素材研究所の活動の軌跡を振り返る本企画展にご期待ください。

【新素材研究所 創業記】

私は現代美術界の中で写真家として自身の作家活動を開始した。その後ある時から建築写真を撮るようになった。ロスアンゼルスの現代美術館から20世紀建築を概観する展覧会の為の、主要建築の写真作品化を依頼されたのがきっかけだった。またある時から、美術館と呼ばれる建築の内に自身の展覧会という空間を構築するという作業をするようになった。特に出来立ての美術館空間には手を焼いた。リベスキンドによるロイヤルオンタリオ美術館での開館記念杉本博司展で私は途方にくれた。展覧会の初日はまだ工事中だった。私は建築家の理屈とアーティストの使い勝手が相反する幾つもの空間で苦戦を重ねることになった。ゲーリーのビルバオ、ヌーベルのカルティエ、ヘルツオーグのデヤング、ズントーのブレーゲンツ、クールハウスのリウム、そしてミースのノイエナショナル。私はその戦いの中で私自身の空間感を研ぎ澄ましていった。幾多の苦戦は反面教師となって私の感性にフィードバックされ、ある時から私の欲する建築の姿が私の脳裏に浮かび上がるようになっていった。齢を重ねるにつれて、私は私の人生に関わってきた全ての仕事を俯瞰的に統合してみようと思い立ち、小田原文化財団、江之浦測候所の構想に取りかかった。その頃思いもかけない建築設計の仕事が舞い込んで来た。それは福武氏からの直島護王神社再建の仕事だった。私はこの仕事から日本の古代の信仰の姿を考える機会を得た。この仕事が終わってみると次に三島に写真美術館を設計するという仕事がやってきた。これを機に、私は榊田倫之と共に建築設計事務所を開設した。こうして私は日本建築から顧みられなくなりつつある旧素材を救うために「新素材研究所」を創業した。旧素材こそが今や最も新しい素材であることを実証するために。ここでは時間は遡行する。江之浦測候所が人間の意識の起源へと人々の心をいざなうように。

杉本博司

田根剛の、東京オペラシティアートギャラリーで始まった建築展「未来の記憶」の新しい会場写真がjapan-architects.comに掲載されています

田根剛の、東京オペラシティアートギャラリーで始まった建築展「未来の記憶」の新しい会場写真が20枚、japan-architects.comに掲載されています。

田根剛の、東京オペラシティアートギャラリーでの建築展「未来の記憶」の会場写真が、美術手帖のサイトに掲載されています。以下は展覧会公式の概要です。

2006年、エストニア文化庁は同国の歴史を展観する新しい国立博物館の設計競技の結果を発表しました。108案の中から選ばれたのはDorell.Ghotmeh.Tane/Architects、それぞれ別の建築事務所で働いていた若者3人が設計競技応募のために結成した建築家グループでした。敷地はソ連時代の旧軍用施設。彼らの応募案は、軍用滑走路の跡地と建物を連続させることで、大地に刻まれた歴史を建築に引き継がせるものでした。

実績のない若手建築家に国家的なプロジェクトを託すこと、占領時代の「負の遺産」を想起させる設計案を採択したことで賛否両論が巻き起こりましたが、エストニアは「Memory Field」と題されたこの案を是として支持しました。「場所の記憶」から建築を考えるという、以降一貫して田根が持ち続けるテーマは、このときから始まったのです。

一夜にして世界的な注目を集めることになった26歳の田根は、仲間とともに事務所を設立し、〈エストニア国立博物館〉の実施設計に取りかかるとともにさまざまなプロジェクトを手掛けるようになります。その仕事は建築設計はもとより、舞台美術、展覧会や国際見本市の会場デザイン、既存の建築のリノベーションなど多岐にわたりました。この時期には、東京オペラシティアートギャラリーの「新井淳一の布 伝統と創生」展 会場デザインで、当館とも協働しています。

建築の分野ではすでに知られる存在となっていた田根がさらに注目を集めたのは、2012年の〈新国立競技場〉国際デザイン・コンクールでした。11名のファイナリストに選出された〈古墳スタジアム〉は、後にさまざまな議論を呼ぶことになったこのプロジェクトに果敢に挑んだ姿勢や、明解なアイデアとフォルムで人々の心に訴えかけ、幅広い層に知られることとなりました。

2014年には初めて設計した住宅〈A House for Oiso〉、2018年には〈Todoroki House in Valley〉が竣工しました。ふたつの住宅に共通しているのは、田根がキャリアの 最初期から持ち続けている「場所の記憶」についての探求と、それを建築というかたちあるものへと展開させる手法です。「場所」とは固有であり、そこには古代から現代にいたるまでの記憶 ─ 個人的なのものであれ社会的なものであれ ─ が存在すること、それらを丹念に発掘/分類/調査/再構築することで、記憶を未来につなげる役割を果たそうとするのが田根の建築です。その手法はまさにArchaeological(考古学的)なアプローチといえるでしょう。〈エストニア国立博物館〉の竣工を機にAtelier Tsuyoshi Tane Architectsとしてあらたなスタートを切った田根の、さらなる飛躍が期待されます。

田根剛のギャラリー間での建築展「未来の記憶」の会場写真が、japan-architects.comに掲載されています

田根剛のギャラリー間での建築展「未来の記憶」の会場写真が38枚、japan-architects.comに掲載されています。以下は、展覧会公式の概要です。

このたび東京オペラシティアートギャラリーとTOTOギャラリー・間は、田根 剛の展覧会を同時期に開催します。「Archaeology of the Future――未来の記憶」を共通のテーマにしながら、田根の密度の高いこれまでの活動と、建築は記憶を通じていかに未来をつくりうるかという挑戦を、ふたつの会場で紹介します。東京オペラシティアートギャラリーでは「Digging & Building」と題して、場所をめぐる記憶を発掘し、掘り下げ、飛躍させる手法と、そこから生み出された〈エストニア国立博物館〉、〈古墳スタジアム〉といった代表作や最新プロジェクトを大型の模型や映像などによって体感的に展示します。TOTOギャラリー・間においては「Search & Research」にもとづき、建築における思考と考察のプロセスが展開され、田根のすべてのプロジェクトで実践されている「Archaeological Research(考古学的リサーチ)」の方法論を展観します。ふたつの展覧会は、場所の記憶をさまざまな角度から分析することで新たな系をつくり、未来につながる建築へと展開させていく、田根の探求と実践のプロセスを総合的に提示しようとするものです。

槇文彦のドローイングや、妹島和世の試作ドレスなどが出品されるチャリティオークションが開催されるそうです。オンラインオークションだそうで、開始は2018年10月19日12時から。2018年10月28日にはその展示イベントなども国連大学内で開催されるそうです。詳細はリンク先でどうぞ。

デザイナート開催にあわせて、槇文彦、藤本壮介、名和晃平、清川あさみなどの建築家やアーティスト23名が参加するチャリティーオークションを開催いたします。売り上げはイベント経費を除いて全額NPO法人HOME-FOR-ALLの運営活動費とさせていただきます。

出展品の詳細は、オークション開始後、専門ウェブサイト (https://online.sbiartauction.co.jp/artworks) より閲覧でき、会員手続き後オークション参加ができます。オークション参加アーティスト(五十音順):アトリエ・ワン、石上純也、伊東豊雄、乾久美子、大西麻貴 、岡田武史、清川あさみ、クライン ダイサム アーキテクツ、須藤玲子、妹島和世、千葉学、野老朝雄、名和晃平、西沢立衛、畠山直哉、日比野克彦、平田晃久、藤江和子、藤本壮介、藤森泰司、槇文彦、森永邦彦、山本理顕

トークセッション

14:30-16:00 ※開場14:00

東北、熊本、西日本などの被災地で、支援に関わっている建築家やデザイナーが登壇。その活動が自身の仕事に及ぼした影響、災害に対して建築家やデザイナーに何が可能なのか、そして人の集まる場をつくるための条件などについて会場の一般客も交えたディスカッションを行います。

登壇者:伊東豊雄、妹島和世、藤森泰司、千葉学、アトリエ・ワン、槻橋修、クライン ダイサム アーキテクツ。オークション

16:00-17:00デザイナート期間中、槇文彦、藤本壮介、名和晃平、清川あさみなどの建築家やアーティスト23名が参加するチャリティーオークションを開催。出展品は専用ウェブサイトで入札が可能です。当日はその出展作品を紹介します。会場でももミニオークションを開催し、伊東豊雄や妹島和世などの会場限定の一品をオークションで入手できます。展示

14:00-17:00

熊本の被災地に建設予定の公民館型みんなの家に寄付する藤森泰司デザインのオリジナル家具”ensemble”(協賛:カリモク家具株式会社)の展示を行います。

SHARE 石元泰博の「桂」のプリントも展示される、東京写美での展覧会「建築 × 写真 ここのみに在る光」が開催

- 日程

- 2018年11月10日(土)–2019年1月27日(日)

石元泰博の「桂」のプリントも展示される、東京都写真美術館での展覧会「建築 × 写真 ここのみに在る光」が開催されます。リンク先で概要や出展作品の情報を見ることができます。会期は2018年11月10日~2019年1月27日。藤森照信らが参加するトークも企画されています。

SHARE sinato大野力・ondesign西田司らが出展する、湘南モノレールの車内と駅構内を会場にした建築展「7人の若手建築家によるサーファーの家展」が開催

- 日程

- 2018年11月17日(土)–11月23日(金)

sinato大野力・ondesign西田司らが出展する、湘南モノレールの車内と駅構内を会場にした建築展「7人の若手建築家によるサーファーの家展」が開催されます。会期は2018年11月17日~23日。

参加建築家

大野 力(sinato)

西田 司(オンデザイン)

川添 善行(空間構想一級建築士事務所)

海法 圭(海法圭建築設計事務所)

髙濱 史子(髙濱史子建築設計事務所)

田辺 雄之(田辺雄之建築設計事務所)

伊藤 立平(伊藤立平建築設計事務所)

『7人の若手建築家によるサーファーの家展』

7人の個性的な若手建築家が鎌倉、藤沢エリアを対象に、サーファーのための木造住宅を提案いたします。

会場は大船と江の島を結ぶ湘南モノレールの車内と大船駅構内。

鉄道空間を会場にするというこれまでにない展覧会です。

世界でも珍しい懸垂式のモノレールに揺られながらご覧ください。

安藤忠雄のポンピドゥーセンターで始まった建築展の会場の様子と、安藤のコメントを紹介するニュース動画が、TBS NEWSのサイトに掲載されています。

SANAA出身の工藤浩平建築設計事務所が設計した、埼玉・東松山市の「東松山の住宅」の内覧会が開催されます。

開催日は2018年11月3日・4日です。

この度、かねてより計画を進めてまいりました住宅「東松山の住宅」( 改修 + 増築 ) が竣工いたしました。

お施主様のご厚意により、オープンハウスを開催させていただけることとなりましたので、ご案内申し上げます。

ご都合宜しければ、ご高覧いただければ幸いです。

安藤忠雄のポンピドゥーセンターでの回顧展のオープニングに、ヌーベル・ピアノ・ペローら巨匠建築家が集まった写真がtwitterなどに投稿されています。展覧会の会期は2018年10月10日~12月31日まで。

TADAO ANDO: CENTRE POMPIDOU

RÉTROSPECTIVE :De NAOSHIMA à LA BOURSE de COMMERCE à PARIS

Après le vernissage, un dîner offert par M. et Mme LASVIGNE Pdt du CENTRE.

TADAO ANDO avec ses grands amis: DOMINIQUE PERRAULT, CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, RENZO PIANO, PAUL ANDRIEU, JEAN NOUVEL. pic.twitter.com/0fXYN95aBJ— Ambassadeur Masato Kitera (@AmbMasatoKitera) 2018年10月9日

以下の動画は、ポンピドゥーセンターの公式アカウントにUPされた展示のPR動画。

SHARE 高橋堅のレクチャー「Being amateur」が、京都で開催

- 日程

- 2018年11月24日(土)

高橋堅のレクチャー「Being amateur」が、京都で開催されます。開催日は2018年11月24日で、場所は京都造形芸術大学。当日先着順、入場無料とのこと。

トラフが会場構成も手掛けた自身の建築展「TOTOギャラリー・間 北九州巡回展 トラフ展 インサイド・アウト」の写真が8枚、トラフのサイトに掲載されています。会期は2018年12月23日まで。詳細はこちらでどうぞ。また、2016年に東京のギャラリー間で行われた際の会場写真はこちら。

2016年、TOTOギャラリー•間で開催されたトラフ展の北九州巡回展。インサイド・アウト(Inside Out=裏返し)」というタイトルは、トラフの頭の中をさらけ出すこと、そしてトラフがこれまで「都市>建築>インテリア>家具>モノ」といったヒエラルキーにとらわれないアプローチをしてきたことを表象している。TOTOギャラリー・間の展示では、会場いっぱいの大きなテーブルの上に、様々なプロジェクトの過程で生み出された思考の断片をフラットに並べて、風景のようなものをつくり出した。

今回の展示では、阿野太一氏撮影のテーブル上のパノラマ写真を拡大し、グラフィックデザイナーの中村至男氏によるイラストを描き加え、見る場所ごとに発見があるような壁面展示とした。 その壁で囲われた内側では、大きなテーブルの上を走る「トラフ号」による、モノで出来た風景に入り込んだもうひとつの視点を、映像として体感することができる。 テーブルの上の風景を眺める外からの視点と、その風景の中に入り込んだ視点との間でおきるスケールの行き来は、たとえ小さなプロダクトであっても、都市への提案にまで広げることを見据えた、実験の場となる。

トラフのクリエイションの現場に入り込んだかのようなライブ感を体験できる展示空間を目指した。

建築展のために制作された動画は、自身の作品を紹介する手法として画期的なアイデアが考案されており、必見。

SHARE 内藤廣が、自身が設計して完成した「とらや 赤坂店」について解説するイベントが開催

- 日程

- 2018年10月27日(土)

内藤廣が、自身が設計して完成した「とらや 赤坂店」について解説するイベントが開催されます。開催日は2018年10月27日です。

「建築家・内藤廣が語る とらや 赤坂店」のお知らせ

10月1日にリニューアルオープンした赤坂店の設計にあたられた内藤廣氏が、建物の見どころについてお話します。建物内で建築家本人と直接語らうことができる貴重な機会。ぜひご参加くださいませ。

【会場】とらや 赤坂店

【開催日時】2018年10月27日(土) 午前10時~11時30分

【講師】内藤廣氏(建築家)

【料金】お一人様 税込 3,240円(お茶・お菓子つき)

【定員】30名様(先着順)

【お申し込み方法】

akasakabunka@toraya-group.co.jp(赤坂営業部文化事業課)へメールにてお申込みください。

お名前、ご住所、お電話番号、ご参加人数(2名様まで)をお知らせください。メールにて3日以内にお返事いたします。

SHARE サージソン・ベイツのジョナサン・サージソンよるレクチャー「住宅を再考する」が京都で開催

- 日程

- 2018年10月11日(木)

サージソン・ベイツのジョナサン・サージソンよるレクチャー「住宅を再考する」が京都の京都工芸繊維大学で開催されます。開催日は2018年10月11日。彼らは、近年ベルギーに開設されるポンピドゥーセンター分館のコンペに勝利するなどしています(NOA・EM2Nと共同設計)。

今回のレクチャーでは、私たちの建築的実践において住宅が果たしてきた重要な役割について考える。私たちは25年以上ものあいだ、ヨーロッパのコンテクストや広域な都市の状況のなかで住宅が果たしてきた役割と、現代住宅を建設することの意味について研究してきた。それらの成果は、絶えず進化するニーズについて思索し、住むことに特有の方法を押し付けるのではなく、生活をサポートする環境をつくるべきだという責任を私たちに思い起こさせた。いくつものプロジェクトに言及しながら、私たちがこのようなテーマや課題についてどのように探求してきたかを紹介する。

ジョナサン・サージソン 公開講演会

住宅を再考する – A Reflection on Ideas of Housing日時|2018年10月11日[木] 18:00-20:00

会場|京都工芸繊維大学60周年記念館1F記念ホール

講師|ジョナサン・サージソン [Sergison Bates architects]

定員|100名(当日先着順)

入場|無料(聴講自由)

主催|京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab