アーキテクチャーフォトで、先週(期間:2023/10/16-10/22)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページの「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。

- 隈研吾建築都市設計事務所による、東京・江戸川区の「魔法の文学館」。童話作家の角野栄子の名を関した児童文学館。花びらが広がるような屋根“フラワールーフ”を外観の特徴とし、景観との調和や内外の連続性も意図。くぼしまりおによる内装は角野の著作の世界観をイメージ

- 安藤忠雄による講義の動画「The architecture and life of Tadao Ando」。GREAT MINDSの制作で2023年8月に公開されたもの(日本語)

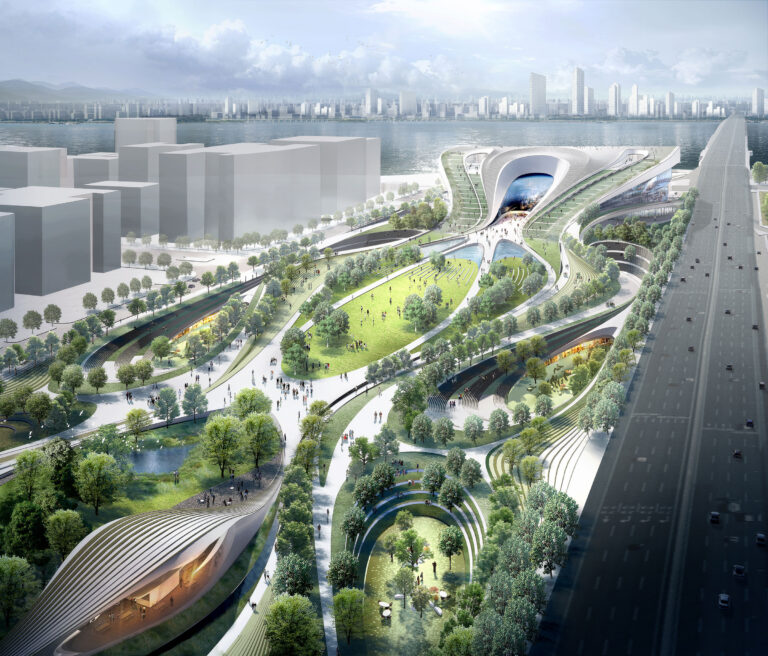

- ザハ・ハディド事務所による、ソウルの「第二世宗文化会館」コンペの最終候補提案。都市に埋め込まれた建築と公園が融合する施設。自然に包まれた内外の空間の“シークエンス”を特徴とし、公共広場や自然環境には国の伝統的庭園デザインの思想も反映。文化の中心となり活気のある集いの場を作る

- 五十嵐理人 / IGArchitectsと五十嵐友子による、東京の住宅「家の躯体」。生活と仕事の境界が曖昧な夫婦の為に計画。大らかで“何処でも仕事ができる”住居を求め、7枚の床がズレながら重なり多様な役割を担う立体的な一室空間の建築を考案。都心に住む現実と小敷地での可能性を形にする

- 小泉誠 / Koizumi Studioによる、大阪・三島郡の「sumitsubo house」。夫婦と猫の為の住宅。季節ごとに“遊牧民”の様に部屋を移動する生活の要望に、いくつかの居場所があるだけの“潔く住みこなす家”を志向。段差や開口の工夫で“曖昧に”仕切られた“回遊性”のある空間をつくる

- 中村竜治・花房紗也香・安東陽子による「ほそくて、ふくらんだ柱の群れ」。異分野の作家3人が協働して制作。誰一人欠けても成立しない関係性を目指し、お互いを遠ざけない様に“エンタシス柱”での空間構成を考案。安東の制作のクッションが柱を固定し、花房の絵画は分割され柱に巻きつく

- トラフ建築設計事務所による、神奈川・横浜市の「KIGOCOCHI」。住戸の“木質リフォーム”の為のショールーム。“木と寄り添う暮らし”の提案として、木を“地”ではなく“図”として扱う設計を志向。様々な生活機能を内包する“木の塊”を考案して空間に“図”として存在させる

- 今津康夫 / ninkipen!による、長野・軽井沢の、週末住宅「翠荘」。樹々が茂る1000㎡超の敷地に計画。様々な“樹葉”に囲まれた日常を思い描き、主空間を上階に配置し四方に窓を設けて“風景が内部を通り抜ける”建築を構築。仕様が異なる其々の窓は環境の異なる関係も作る

- 原広司による、神奈川・多摩区の“粟津潔邸”(1972年竣工)を会場にした展覧会「吉國元展」が開催

- 川本達也建築設計事務所による、愛知・名古屋市の店舗「Caprice」。公園の向かいに建つ美容室とヨガスタジオ。誰もが気軽に来られる場所の要望に対し、公園の在り方を参照して各々が自身の“距離感”で関われる建築を志向。其々が独立して建つ様な構成は地域との繋がりの促進も意図

- 石上純也建築設計事務所による、山口の「House & Restaurant」。旧知の友人の為の住宅兼店舗。“時間と共にその重みを増していく”空間の要望に、地面に穴を掘りコンクリートを流して土の中の躯体を掘り起こしガラスを嵌める建築を考案。不確定要素を許容し使い方の発見更新を繰り返して作る

- 湯浅良介による、神奈川・鎌倉市の住宅改修「波」。海を望む高台での計画。雰囲気の刷新を望む施主の“感性”を拠り所に、不揃いに貼るタイルや量感のあるカーテンで“形の印象を弱め”て“密度を上げる”改修を実施。与件から得た断片的な心象を表面に置く様に作る

- 守谷僚泰+池田美月 / OBJECTAL ARCHITECTSによる、長野・小布施町の店舗兼住宅「S House」。景観条例も掛かる農地の多い地域。風景に属しつつ“象徴性”も備えた存在を目指し、各部屋へ片流れ屋根の付与を決めて“パズル”の様に組上げるプロセスで外観を構築。内部は部屋毎に異なる空間が展開する様に作る

- 永山祐子建築設計による、東京のオフィスビル「ESCON 九段北ビル」。コロナ禍に進んだ眺望の良い立地での計画。集合を喚起する固有の“魅力”を持つ存在を目指し、三面開口に加え角の柱を抜いた“迫りくる浮遊感”を持つ建築を考案。外壁の色を段階的に変えて見上げ時の印象も操作

- 花井奏達建築設計事務所による、愛知・名古屋市の住戸改修「ルームCz」。壁式構造の集住の屋上バルコニーのある区画。既存躯体等の“不自由な現況”に寄り添いつつ、新旧の混成する“新しい秩序”を持つ空間の構築を志向。回遊性のある平面計画で“恵まれた環境を最大限享受”する

- 伊東豊雄の、芝浦工業大学での展覧会「伊東豊雄の挑戦1971-1986」。世界的に評価される建築家の活動初期の作品に注目した展示。“全エネルギーを注いだ”と言う図面やスケッチを中心に紹介。当時の製本青焼図面を閲覧できるスペースも用意

- 阿曽芙実建築設計事務所による、徳島・神山町の「ホマレノモリ」。山奥の民家を改修した“山”と“町”を繋ぐ為の施設。両方の当事者間の交流の促進を求め、便利さではなく“根源的な時間体験”を共有する場を志向。解体した材を“資源”と捉え出来る限り“再利用”して空間を作る

- 山口誠デザインによる、東京・台東区の、オフィスビル「MONOSPINAL」。ゲーム制作会社の本社。従業員の“集中力”と“リラックス”のバランス確保を目指し、環境要素も向上をさせる“斜壁”を持つ建築を考案。小スケールの素材を集積をさせる仕上げで“あらたな風景”を作る

- MVRDVとヴァン・ボーフェンによる、オランダの「ジムナジウム・ビークフリート」。設計者の母校である中学校のリニューアル。刷新と現代化を目指し、特徴的なイラストをまとった講堂を増築して施設内の回遊性を高める改修も実施。美術家が制作した壁絵は関係者の思い出や歴史と環境も表現

- トラフ建築設計事務所による、大阪・北区の、宝飾店「Hirotaka グランフロント大阪店」。天井高のある正方形平面の区画。ブランドの表象に加え“遊び心ある”空間を意図し、様々な樹種の集成材を“動きのある形”に削り出した什器を考案。共用通路の硬質感と対比的な色を用いて店内に“暖かみ”も与える