アーキテクチャーフォトで、先週(期間:2023/3/13-3/19)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページの「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。

- 原田将史+谷口真依子 / ニジアーキテクツによる、東京の「段庭の家」。都心の旗竿地に計画。建て込む環境下で“陽の光を目一杯浴びる家”を目指し、建物を徐々に後退させ“階段状のヴォリューム”として“全てが庭となる”構成を考案。家全体で受けた日光が室内の下階まで降り注ぐ

- 西久保毅人 / ニコ設計室による、東京・世田谷区の「未来食堂 / 縁舞台の家」。商店街の角地の敷地。将来的に飲食店を開きたいとの要望に、地上階に家族の食卓も兼用する“街との繋がりを楽しめる”空間を備えた住宅を考案。“今”を少し棚上げして施主の“未来”と並走する建築を作る

- 伊原洋光+伊原みどり / hm+architectsによる、愛知の「蒲郡の店舗併用住宅」。地上階に菓子店のある家。“店”の存在感と“住居”のプライバシーの両立を求め、基壇の上に家形の量塊が飛び出る外観と外に閉じ内に開く構成を考案。異なる要素を1つの建築に重ね合わせ固有の存在感を示す

- 五十嵐理人 / IGArchitectsによる、沖縄・糸満市の「一本足の家」。遠くに海を臨む敷地。要望や風土への応答を“複合的に解決”する在り方を求め、中央の1本柱が屋根と垂れ壁を支えて大きく開放できる建築を考案。変化を受容する“しなやかさ”と不変の“強度”持つ空間を作る

- 大阪の鴨谷台団地の6住戸を対象とした改修コンペ「公社鴨谷台団地住戸改善事業 事業提案競技」が、大阪府住宅供給公社の主催で開催

- 山田優+小阿瀬直+大嶋励 / SNARK Inc.による、新潟市の「矢代田のモデルハウス」。地域の工務店の為に計画。若い世代への“郊外での豊かな暮らし”の提案を意図し、街に光風を通す低いヴォリュームの中に豊かな内部空間が広がる建築を考案。風土と地方の需要に呼応する“プロトタイプ”を作る

- 齋藤隆太郎+椿進之介 / DOGによる、東京・杉並区の店舗「HONAN LOCAL GOOD BREWERS」。地域活性化と障がい者雇用も目的とした醸造所の計画。ガラス張りの“奥行きのある”ファサードで、専有空間でありながら“商店街に歩み寄る”交流スペースを生成。多様な人々に開かれた場所を志向

- へザウィック・スタジオの、森美術館での展覧会「共感する建築」。世界中でプロジェクトを手掛けるファームの日本初の展示。主要プロジェクト“28作”を模型や素材サンプル等で紹介。会場構成は同スタジオが日本の“暖簾”等に着想を得て考案

- 九州大学岩元真明研究室とICADA / 岩元真明による、福岡市の「九州大学ペーパーラボ」。折紙の実験室の為の内装計画。機器作業の場所を間仕切るという与件に、依頼者開発の“折紙の数理を応用した”素材を用いる設計を志向。“ハニカムパネル”で製作した“フスマ”は複雑な視覚効果も生み出す

- 藤原徹平 / フジワラテッペイアーキテクツラボによる、東京・大田区の、集合住宅「チドリテラス」。“コーポラティブハウス”として計画。元の土地所有者の意思に応え“庭と共生する建築”を求め、“雁行配置”で多くの樹木を残して建物の存在感も軽減。住戸と庭の在り方を追求して“18戸18タイプ”を設計

- 松本光索 / KOSAKUによる、大阪・茨木市の住戸改修「うちの遊び場」。大きな庭を持つ物件を改修。新たな暮らしを受容する“公園の様な大らかさ”を求め、ワンルームに“機能的要素”と“余白”がフラットに存在する構成を考案。“過去と未来の途中にある媒体”として空間を設える

- 芦沢啓治・乾久美子・手塚貴晴+手塚由比・永山祐子・平田晃久・藤本壮介が参加する「建築のための香り展」が、東京・西麻布で開催。昨年開催され好評を博した展覧会が、新たな会場にて“予約不要”で公開。其々の建築の為にアットアロマが制作した“香り”等を展示

- 畠山鉄生+吉野太基+アーキペラゴアーキテクツスタジオによる、熊本・八代市の店舗兼住宅「閉合の家」。田園と住宅地の境界にあり高架線を望む敷地。風景に“向き合う”在り方を追求し、高架の軸線と呼応して知覚心理にも働きかけるテラス空間を持つ建築を考案。身体から土木までが一つに繋がる場を作る

- 石上純也建築設計事務所による、山口の「House & Restaurant」。旧知の友人の為の住宅兼店舗。“時間と共にその重みを増していく”空間の要望に、地面に穴を掘りコンクリートを流して土の中の躯体を掘り起こしガラスを嵌める建築を考案。不確定要素を許容し使い方の発見更新を繰り返して作る

- トラフ建築設計事務所による、東京・丸の内の「博報堂コンサルティングオフィス」。古いRC造建物のフロアを改修。“共創の場”への回帰との要望に、照明の演出等で用途に応じた居場所を作り“交流”と“くつろぎ”を両立する空間を志向。躯体現しで更新の余白を持たせ企業の創造性も表現

- 久保秀朗+都島有美 / 久保都島建築設計事務所による、神奈川・足柄下郡の宿泊施設「水鏡の離れ」。温泉街の中心から離れた山深い敷地。変化する自然風景を“最大限生かす”在り方を目指し、周囲を写し込む“鏡の様な”天井と“川に向かい開く”平面構成を考案。仕上げや設備等も川の景色を際立たせるよう選定

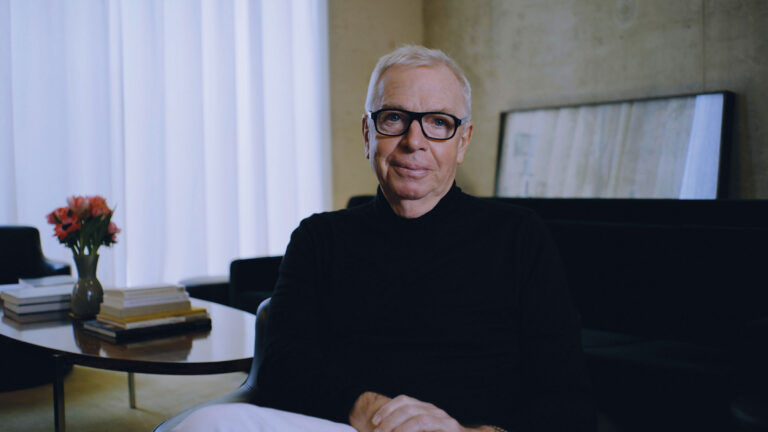

- 2023年のプリツカー賞を、デイビッド・チッパーフィールドが受賞

- 二俣公一 / ケース・リアルによる、東京・調布市の「深大寺の家」。隣地の木々が特徴的な敷地。“赤土”をイメージした家の要望に、“ベンガラ”を用いて環境と対比させ“場所”への“意味合いを強める”設計を志向。バイヤーの施主の活動拠点にもなる“ギャラリーの様な”空間も内包

- 今津康夫 / ninkipen!による、大阪市の「STILE LATINO」。ナポリのブランドの為の店。製品特徴を引継ぐ様な在り方を目指し、敢えて“細分化”した部材を組み上げた“ハンガーラック”を備えた空間を考案。境界のガラスに装飾を施して回遊の中に“ライブ感”も生み出す

- 畠山鉄生+吉野太基+アーキペラゴアーキテクツスタジオによる、神奈川・川崎市の住宅「河童の家」。建面と法規で縦動線が空間の全てを決めるような条件に、中央配置した階段に椅子等の機能と構造的役割も担わせ45mmの薄床を可能とし、立体的で回遊性のある連なりの空間をつくる