桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏 桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏 桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏 桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏 桔川卓也 / NASCA が設計した、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」です。公式サイトはこちら 。

千葉県柏市に建つ道の駅しょうなんの拡張計画である。

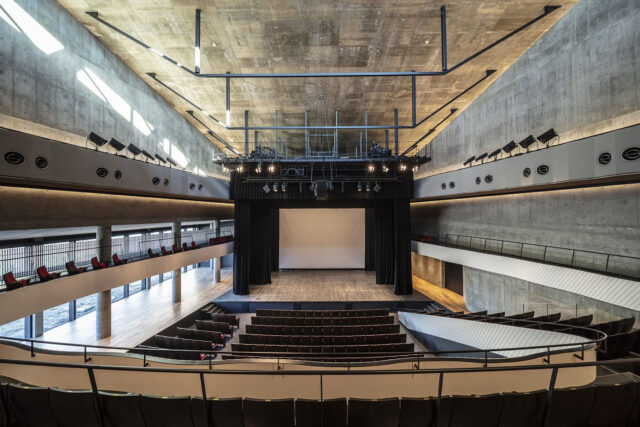

道の駅は、公共が施設を建設し、運営を民間事業者に委託する「公設民営」である。半分は商業施設で、半分は公共的な機能を持っていなければならい。つまり、単なる商業施設ではなく、手賀沼を回遊させるための拠点(ゲート)をつくる必要があった。地域のエントランスゲートとなるこの道の駅は、多くの人びとの通過動線・滞留空間となり、駅前広場や空港の発着ロビーのように来訪者と目的地を結ぶ場所として賑わう広場にしたいと考えた。

約40,000m2の広大な敷地に対し、建築はひと目で分かるシンボルになることが必要だったため、農業ハウスの屋根勾配を模った家型を連ね、農村地域の風景に溶け込むことを目指した。また、67.5m四方の矩形平面の角を45度でカットし、我孫子(南東)・柏(南西)・手賀沼(北西・北東)方面からのアプローチに対してそれぞれの正面性と誘引性をつくり、シンボルとしてふさわしい多面多臂像のような建築のあり方を考えた。

以下の写真はクリックで拡大します

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©NASCA

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©長谷川健太

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©長谷川健太

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©長谷川健太

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©長谷川健太

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©NASCA

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©NASCA

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む image©NASCA

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む image©NASCA

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む image©NASCA

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

桔川卓也 / NASCAによる、千葉・柏市の「道の駅しょうなん てんと」。約4万㎡の敷地。公設民営として“地域のゲート”を目指し、農業ハウスを模る家型の連なりが複数のアクセスに対して正面性を持つ構成を考案。反復する構造体と強い色の天井で多様な活動を包み込む photo©淺川敏

VIDEO

VIDEO

video©稲継秦介

以下、建築家によるテキストです。

千葉県柏市に建つ道の駅しょうなんの拡張計画である。

道の駅は、公共が施設を建設し、運営を民間事業者に委託する「公設民営」である。半分は商業施設で、半分は公共的な機能を持っていなければならい。つまり、単なる商業施設ではなく、手賀沼を回遊させるための拠点(ゲート)をつくる必要があった。地域のエントランスゲートとなるこの道の駅は、多くの人びとの通過動線・滞留空間となり、駅前広場や空港の発着ロビーのように来訪者と目的地を結ぶ場所として賑わう広場にしたいと考えた。

約40,000m2の広大な敷地に対し、建築はひと目で分かるシンボルになることが必要だったため、農業ハウスの屋根勾配を模った家型を連ね、農村地域の風景に溶け込むことを目指した。また、67.5m四方の矩形平面の角を45度でカットし、我孫子(南東)・柏(南西)・手賀沼(北西・北東)方面からのアプローチに対してそれぞれの正面性と誘引性をつくり、シンボルとしてふさわしい多面多臂像のような建築のあり方を考えた。複数の消失点を空間の中に持ち、二点透視空間と一点透視空間を同時に感じさせることで、建築の奥行や正面性が常に変化する空間とした。

人びとを迎え入れる半屋外空間の大屋根ひろばは、X・Y方向から平面的に45度回転させて配置させることで大スパンの配置を可能とし、軽トラ市やキッチンカー、フードイベント、音楽イベント、収穫祭などさまざまな活動を可能とする軒下空間とした。

大屋根ひろばに面した外壁のラインは、構造体の角度に沿わせながら、屏風のようなジグザクとした形状とした。通常であれば素通りしてしまう窓面に対して、内外の境界線に襞の機能を持たせることで、通路空間と店舗空間の関係が自然と入り交じるような仕掛けを試みている。

この2つの方向性のもったフレームが、「道の駅に迎え入れる機能」と「手賀沼を回遊させるシークエンス」となり、この建築が様々な点と点をつなぐ、しょうなん地域のターミナルステーションとなることを願う。

建築はだれのものか。公設民営の建築

個人住宅のような「個」が設計の依頼主でもあり、使い手でもある建築。私立学校や工場のような会社が「組織」として設計の依頼主となるケース。そして今回のような、行政が設計の依頼主であり、運営は指定管理者、使い手は来訪者というようなケース。どのケースも設計に関わる人々の意見が介入し、意見を織り成していくことで案として纏まっていくことは事実のこと。各々の立場での責務や考え方を出していく。

建築をつくるとき、建築家の強い思いで、他者をひっぱっていくことは同時に排他的になり得る危険性も秘めている。これは単独の思想を押し通すことにもつながり、危険である。建築は多様であり、包容力あるいは許容性を持つべきだからだと思う。

これは設計プロセスにおいても、相手の意見を否定的に捉えず、すなわち排他的にするのではなくインクルーシブな状態へ天華させる意識することが重要なのである。このように、多種多様な建築に関われている自分は恵まれているのかもしれないが、これらを通じて考えてきたことは実践に応用していきたいと考えている。

建築のプログラムによって変えるデザインのパワーバランス

今までに私が携わってきた発注者と使い手が同じ建築では、共用部は極力ニュートラルにしていくことで境界線を緩やかにつなぐことばかり考えてきた。色もディテールも、構造の考え方を含めた空間の質も、そんなに強く出ないほうがいいと思っていた。それが「自然的」だと捉えていたからだ。

その考え方は、道の駅しょうなんの前に携わった道の駅保田小学校を通じて少し変わった。

建築の竣工(A工事)以降に、運営者のレイアウトが入ってきたときに、ニュートラルとして空間を設定したものが、商業の設えに飲み込まれたような感覚だった。自分の設計していた建築には許容力がなかったのだと思い知らされた感覚だった。頭の中では排他的になってはダメだと思いながらも、結果空間になにも入る余地がないような排他的な建築に設えてしまっていたのかもしれない。

公設民営の商業施設である道の駅では、ニュートラルというのは相乗効果を生み出さないと捉え直した。ニュートラル=包括力のある建築ではなく、実は、反対の強い空間性を予め埋め込んでいくことによって、建築自体も商業の賑わい自体も担保されるあり方があるのではないかと思ったのだ。

そこで、今回は強烈な構造軸や天井の色、一見簡素的に見えるが複雑なディテールなどを用いた。建築の余白を作り出すとともに、空間の強さと弱さ、ニュートラルとコンフリクト(軸線、構造、色、気積など)どこまで作為的にデザインし、どこから先を運営者に委ねるか。を考えた。

参考にしたのは、「駅舎」や「空港」。多様な出来事が内包される許容力を持ちつつ、出発の場、到着の場、出会いの場となるような施設である。

海外の駅舎に訪れた時に、駅舎の中にピアノがおいてあり、通りすがりの人たちが、そのピアノを演奏することで、その場がコンサートホールのように変化した。ピアノの周りには多くの観衆が集まり、賑わいを生み出していた。駅舎や空港は発着の場であると同時に商業も張り付いていているが、各々が憩うことができるような空間の力があった。

その許容力とは何かと考えているうちに、駅舎は構造のフレームが反復しているおおらかな空間で、その下に行きかう人々やカフェとかいろいろなものがあり、その連続した構造体のフレームが強さを持っているため、下の空間がどんな状態であれ、包みこんでくれる状態をつくっているのではないかと考えた。

そんなふうに、足元でも賑わいやレイアウトがどんな形であれ、包括できるように、反復した構造軸と強い色を用いた。

消失点をデザインし、ゲート性をつくりだす

各々のアプローチから見たときの正面性を獲得するために、この建物のボリュームに、不可視である複数の消失点を置いた。二点透視と一点透視の空間が同時に見えたり、見る人のシークエンスによって建築の奥行きや正面性が変化していくような仕掛けを行った。

「建築の立面と正面性」を問い直し、「建築の正面性を消失点」で再定義できないかと考えた。

75m角平面の隅を45度切りした五角形平面形状を持ったこのボリュームは、我孫子(南東)方面からのアプローチと柏方面(南西)からのアプローチ、手賀沼方面(北西・北東)からのアプローチから見ると、南側の敷地主出入り口から見たときには角であったはずの面が正対して見えるようにし、各方向からの正面性を獲得しつつ、複数の消失点が移動していくように考えている。

私たちは、建築の正面性を立面として描き、整理してきたが、実際には二次元で見えることはなく、面と奥行きによって建築の正面性を感じていたのではないかと思った。

四角形の建物で正対して見ると正面と感じる面が角であり、角であるはずの面が正対して見ると面であるような、面と角の捉え方を反転させた考えによりファサードを作っている。

このように、パースペクティブ的な検証からも、角度の異なったフレームが重なり合うことで、複数の正面性と誘引性を作り出し、無意識的に人間が持っている空間認識能力を最大限活かした、建築空間の在り方ができないかを模索している。

建築家とブランディングデザイナーとの協働が建築から商品開発・パッケージデザインまで設計する。

何度かのワークショップを重ね、とにかく皆の思う「しょうなん地域」を言語化していき、イメージを抽出し、共有していくことで、かたちのデザインやロゴ、色などを共有していった。これは、建築だけでなく、周辺施設のサインや商品パッケージまで一貫したデザイン統一をすることを試みている。

有名ブランドでは、多数の店舗がある中で、どこでも同じクオリティ、接客方法などを提供出来ている。これは、ブランディングが確率されていて、提供する側の社員が理念に基づいて行動することができている現れだと考えている。建築の設計と運営をつなげるために、このような理念づくりは、とても重要なことであり、公共工事において初期段階から建築家とブランディングデザイナーが協働することで、建築デザインだけでは解決できなかったものに挑戦している。

鉄骨の山型剛接架構が等間隔で連続する構造形式である。

山型架構がXY方向から45度方向へ切り替わる「ヘ型の柱」は、200×200のH鋼2基とPL-6mm同士を溶接して製作した。PL-6mmによる補強効果に加え、各方向からの大梁に対して強軸側にH鋼を配する事で、屋根からの力を合理的に負担し、最小限の柱寸法で構成する事が出来た。

屋根は、柱と剛接されるH-500×200+PL-6の大梁・H-125×125の小梁・H-150×150の横座屈補剛材・水平ブレースにより構成される。

横座屈補剛は大梁に対して剛接することで、梁せいを抑えると同時に小梁と水平ブレースと共に天井裏に納める事が出来、主架構の大梁のみが現れる空間となっている。

山型架構に伴うスラストを適切に処理するため柱脚は埋め込み形式としている。最も大きな力が作用する側柱は直下の杭周辺の基礎を通常より大きくすることで十分な被り厚を確保し、十分な埋め込み柱脚の耐力を持たせている。

■建築概要

建物名称:道の駅しょうなん てんと(直売所棟)