archstudioによる、北京の伝統的な中庭式住宅を改修した、床が壁と連続している「twisting courtyard」の写真が、designboomに掲載されています

archstudioが設計を手掛けた、北京の伝統的な中庭式住宅を改修した、床が壁と連続している「twisting courtyard」の写真が12枚、designboomに掲載されています。

archstudioによる、北京の伝統的な中庭式住宅を改修した、床が壁と連続している「twisting courtyard」の写真が、designboomに掲載されています

archstudioが設計を手掛けた、北京の伝統的な中庭式住宅を改修した、床が壁と連続している「twisting courtyard」の写真が12枚、designboomに掲載されています。

TVstation.Chaina

アーキテクチャーフォトジョブボードに新しい情報が追加されました

株式会社三輪設計の、意匠・構造・設備・インテリアデザインのスタッフ募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

株式会社三輪設計は住宅を主体とし、ホテル・オフィス・インテリア・リノベーションと幅広くの仕事を行う設計事務所です。

若手からベテランまで幅広く在籍していて、入社後の知識の幅も広がります。近年は、若手の積極的な活動により、新たな取り組みもスタートするなど、社員の思考を柔軟に受け入れてくれる会社です。

そんな、会社を一緒に盛り上げてくれるスタッフをお待ちしています。

フォスターとヘザウィックによる、上海の、オフィスやホテル、アートセンターなどの複合施設「バンド金融センター」の写真が、designboomに掲載されています

ノーマン・フォスターとトーマス・ヘザウィックがコラボレーションした、上海の、オフィスやホテル、アートセンターなどの複合施設「バンド金融センター(bund finance centre)」の写真が15枚、designboomに掲載されています。

パナソニック 汐留ミュージアムで行われている建築展「日本、家の列島」の会場写真と動画がinternetmuseumに掲載されています

パナソニック 汐留ミュージアムで行われている建築展「日本、家の列島」の会場写真が9枚と動画が2個internetmuseumに掲載されています。

以下は展覧会公式の概要。

あなたは今をときめく、日本で注目の建築家に家を建ててもらいたいと思ったことはありますか?厳しい制約や難しい条件のもとでも、必ず答えをかたちにしてくれるのが建築家。しかもユニークで新鮮な造形のなかには、日本ならではの感性と住まいの伝統が息づき、あなたの理想の生活を実現してくれるでしょう─そんなメッセージをひそませて、パリやブリュッセル、アムステルダムなどの各都市でヨーロッパの人々を驚かせた、注目の展覧会の巡回帰国展です。企画を実現させたのは写真家のジェレミ・ステラに加え、建築家のヴェロニック・ウルスとファビアン・モデュイ、日本在住30年のマニュエル・タルディッツの4人のフランス人。彼らは日本の近現代の住宅建築から優れた作品を複眼的な視点で独自に選定し、提示しました。

戦後社会の成長の一翼を担ってきた日本の住宅建築─この展覧会は多数の魅力的な写真や映像、ドローイング、スケッチ、模型を展示し、それら歴史的な名作住宅から最近の秀作まで約70作品をご紹介します。またゲストアーティストに坂口恭平が加わり、彼の頭の中に建ち拡がる街と家のイメージを、極細ペンで表したドローイングが展示されます。

日本、家の列島─ここには、家の数だけ新しい生活と幸せがあります。ぜひごらんください。

アルベルト・ジャコメッティの大回顧展が、国立新美術館開館で開催されます。会期は、2017年6月14日~9月4日。

スイスに生まれ、フランスで活躍したアルベルト・ジャコメッティ(1901-1966年)は、20世紀のヨーロッパにおける最も重要な彫刻家のひとりです。アフリカやオセアニアの彫刻やキュビスムへの傾倒、そして、1920年代の終わりから参加したシュルレアリスム運動など、同時代の先鋭的な動きを存分に吸収したジャコメッティは、1935年から、モデルに向き合いつつ独自のスタイルの創出へと歩み出しました。それは、身体を線のように長く引き伸ばした、まったく新たな彫刻でした。ジャコメッティは、見ることと造ることのあいだの葛藤の先に、虚飾を取り去った人間の本質に迫ろうとしたのです。その特異な造形が実存主義や現象学の文脈でも評価されたことは、彼の彫刻が同時代の精神に呼応した証だといえましょう。またジャコメッティは、日本人哲学者である矢内原伊作(1918-1989年)と交流したことでも知られ、矢内原をモデルとした制作は、ジャコメッティに多大な刺激を与えました。

本展覧会には、ジャコメッティの貴重な作品を所蔵する国内コレクションのご協力も仰ぎつつ、初期から晩年まで、彫刻、油彩、素描、版画など、選りすぐりの作品、132点が出品される予定です。

谷尻誠・吉田愛が設計した建築で、現代美術のギャラリーを運営する二宮由利香へのインタビューが、美術手帖のウェブサイトに掲載されています

谷尻誠・吉田愛が設計した建築で、現代美術のギャラリー「gallery N」を運営する二宮由利香へのインタビューが、美術手帖のウェブサイトに掲載されています。二宮は名古屋で長くギャラリーを運営してきましたが、2017年に東京にも新スペースを開設していました。名古屋のサポーズによる建築の写真はこちらで見ることができます。

アーキテクチャーフォト・ネットで、先週(期間:2017/6/5-6/11)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページ右下の「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。

1、隈研吾による、東京・下北沢の、木造住宅を改修した居酒屋「下北てっちゃん」の外観写真

2、abanbaによる、東京・町田の「成瀬の家(まほろのオフグリッドハウス)」

3、隈研吾が、熊本県人吉市の「(仮称)旅カフェエントランスセンター」設計プロポで最優秀者に

4、谷口吉生らが審査した長野の「信濃美術館」設計プロポで、プランツアソシエイツが最適候補者に

5、「信濃美術館 設計者決まる 県民交え年内に基本設計」(信毎web)

6、隈研吾がコンペで勝利し、スコットランドのダンディーで建設が進められているヴィクトリア&アルバート博物館・新館の現場をドローンで撮影した動画

7、隈研吾による、東京・下北沢の、木造住宅を改修した居酒屋「下北てっちゃん」の新しい外観写真

8、小嶋一浩+赤松佳珠子 / CAtによる、東京・恵比寿の複合ビル「恵比寿SAビル」と、そこの入居するCAtのオフィスの写真

9、畑友洋による、滋賀・大津の、家型ボリュームから延びるスラブが庇やバルーコニー、隣地との関係を調整する役割を担っている住宅「Floating Hut」の写真

10、MVRDVによる、ポーランドの、各階の床面積を変化させることで見る角度によって、建物の外観の印象が変わる高層ビル「Baltyk」の写真

11、二俣公一 / ケース・リアルによる、東京・銀座のGINZASIX内の店舗「CIBONE CASE」

12、nendoによる、奈良・天理の、古墳をモチーフにデザインされた駅前広場の再開発「コフフン」の新しい写真

13、三分一博志が、コペンハーゲンの旧地下貯水場で行っている大規模なインスタレーション「The Water」の様子とインタビュー(日本語)を収録した動画

14、二俣公一がプロダクトデザインを手掛けた、メガネフレーム「Elder_ARAOKAGANKYO」

15、二俣公一 / ケース・リアルによる、福岡の、ショップ・ギャラリー・レンタルスペース「UNION SODA(ユニオンソーダ)」

16、OMAの設計で完成が近付いている、ミラノの、プラダ財団のアートセンターの高層棟の外観写真

17、隈研吾が審査委員長を務め、若手建築家を対象とした実施コンペ「伊予西条 糸プロジェクト」の当選案9組が発表

18、杉下均建築工房による、「瀬戸の家」と「清須の家」の写真

19、手塚貴晴+手塚由比がデザインした位牌「虎空檀(こくうたん)」の写真

20、第5回京都建築賞の特別賞を、香山壽夫による、前川國男の京都会館の改修「ロームシアター京都」が受賞

アーキテクチャーフォトジョブボードに新しい情報が追加されました

「建築設計」と「地域のまちづくり」の両分野で注目を集める、坂東幸輔建築設計事務所の、スタッフ募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

坂東幸輔は徳島県神山町での空き家再生やまちづくりの活動から建築家としてのキャリアをスタートさせました。BUS(元・バスアーキテクツ)という建築ユニットを主宰し、「ブルーベアオフィス神山」(新建築2012年4月号)、「えんがわオフィス」(新建築2013年7月号)、「WEEK神山」(新建築2015年11月号)などを設計しました。それらがサテライトオフィスの現象を生み出すことに繋がり、神山町のまちづくりに多大に貢献したことで、BUSは昨年のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示の出展作家の一組に選ばれ、審査員特別表彰を受けました。

現在も神山町でBUSの活動を行いつつ、個人の建築家として日本全国様々な場所でまちづくりや建築設計の活動を行っています。2015年からは京都市立芸術大学美術学部デザイン科環境デザイン専攻の専任の講師に着任し、教育・研究そして大学の全面移転に熱意を持って取り組んでいます。

空き家再生によるまちづくりは神山町を飛び出して徳島県牟岐町出羽島、三好市、香川県丸亀市、北海道浦幌町といった過疎地域を中心に行っています。建築設計はマンションのリノベーションや飲食展のインテリアといった小さな内装から、徳島県産の杉でツーバイフォー工法に挑戦した「徳島県木材センター倉庫」や、林業従事者の研修施設兼オフィスの集積施設の「那賀町林業ビジネスセンター」などの新築まで多様に取り組んできました。現在は東京都足立区の福祉施設、京都市内の住宅とオフィスのリノベーション、徳島県の二つの地域での古民家改修、福岡市内の温泉施設など新築・リノベーションのプロジェクトが進行しています。

今回採用となる方には大阪市内の福祉施設と中国地方の小学校の設計を担当してもらう予定です。

坂東幸輔建築設計事務所ではスタッフは日本全国を飛び回りながら仕事をします。建築設計だけでなく地域での空き家再生やまちづくりに関わることで様々なことを学ぶことが出来ます。勤務地は東京オフィス(東京都武蔵野市)か京都オフィス(京都府京都市)を選べますます。

楽しくプロジェクトに関わってもらえる方の応募をお待ちしています。

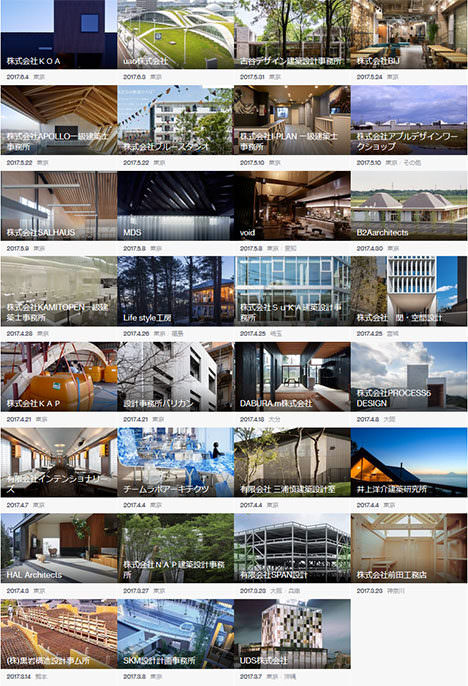

現在、アーキテクチャーフォトジョブボードに掲載されている求人情報一覧です

現在、アーキテクチャーフォトジョブボードに掲載されている求人情報一覧です。画像に掲載されている事務所に加え、様々な職種・地域の情報が掲載されています。是非ご覧ください。

新規の求人掲載のお申し込み等は、こちらからお気軽にどうぞ。

弊サイトは、ひと月あたり、約10,000人以上の建築系求職者さんが閲覧している建築系に特化した求人情報サイトです。建築系企業様の求人情報を強力にPRさせていただきます。

(アクセス数はgoogleアナリティクスの解析結果(2017/2)によります)

隈研吾による、東京・下北沢の、木造住宅を改修した居酒屋「下北てっちゃん」の外観写真がtwitterに投稿されています。既存の木造住宅に装飾的に取り付けられているのは、サッシ枠のようです。

既存の写真などはこちらで。塀を撤去しアプローチも増設されています。

隈さん設計の下北てっちゃんへ。再生サッシ枠ファサードより外構アプローチが面白かった。外の床レベルを1FLに近づけ、オープンスペースを作るだけで立ち寄り易くなる工夫。ファサードのサッシ枠は下北沢だと違和感がない。一点突破の姿勢は参考になります。 pic.twitter.com/JnOw39okVR

— 山本真也 (@shinya_yamamot) 2017年6月8日

all photos©水崎浩志

二俣公一 / ケース・リアルによる、福岡の、ショップ・ギャラリー・レンタルスペース「UNION SODA(ユニオンソーダ)」です。

福岡のメインストリート沿いにある雑居ビルに拠点を構える、イベント企画制作会社のための「ハコ」の計画。普段はギャラリーストアとレンタルスペースを併設しつつも、定期的に自主企画のイベントも催される多目的な場所である。その上で求められたのは、スペースを2つに仕切ったりフルオープンで使用したりという空間のフレキシビリティであった。そこで計画では3枚の大きな白い壁が空間をL字に横断するシステムをデザイン。可動壁の位置や開き方によって多様なシーンコントロールを可能ににしている。空間全体は既存の状態や通りに対して開口部の多い場所性の良さを活かしながら、必要最低限の造作や設備の整理に留めている。この場所から福岡の新しいカルチャーシーンが生まれ、浸透してゆくことを期待している。

EPアルキテクトス+スタジオ・マシアス・ペレードによる、メキシコの、正六角形のユニットを組み合わせた平面と、三角形の開口部が特徴的な学校の写真などがarchdailyに掲載されています

EPアルキテクトス(EPArquitectos)+スタジオ・マシアス・ペレード(Estudio Macias Peredo)による、メキシコの、正六角形のユニットを組み合わせた平面と、三角形の開口部が特徴的な学校の写真と図面が35枚、archdailyに掲載されています。

nendoによる、奈良・天理の、古墳をモチーフにデザインされた駅前広場の再開発「コフフン」の新しい写真がdezeenに掲載されています

nendoが設計した、奈良・天理の、古墳をモチーフにデザインされた駅前広場の再開発「コフフン」の新しい写真が10枚、dezeenに掲載されています。日本語でのこの施設のレポートはこちらのページあります。nendoのサイトにも公式のプロジェクト概要が掲載されています。

以下は動画。

奈良県のJR・近鉄 天理駅の駅前広場整備計画。

広場の総面積は約6000平方メートル。その敷地にカフェやレンタルサイクルをはじめとするショップ、 総合案内所、待合スペース屋外ステージ、遊具などを備える。各種イベントや観光情報の発信、 近隣住民の憩いの場として活用されることで、周辺地域を活性化するプロジェクト。

天理市内に多数点在し、日常の風景に美しく溶け込んでいる「古墳」をアイコンとした。地域の歴史的 資産を複数組み合わせて起伏に富んだランドスケープを作り、山々に囲まれた奈良盆地という地理的特徴を表現した。 円形の古墳の形状を作るにあたり、まるでピザの様な形をしたプレキャストコンクリート製のパーツを 並べていく施工方法を採用。

この工法は工場で成型するために仕上がり精度が高く、同じ型を転用できるので コストパフォーマンス性に優れる。

出来上がったパーツは、橋梁の施工などに使用する超大型クレーンを使用してまるで積み木のように組み立てられていく。

中央に柱・梁を設けずとも大空間が形成でき、同時にどの方向から力が加わっても安定して強度が保てる 構造体となった。

坂茂が、自身のギャラリー間での展覧会「坂 茂:プロジェクツ・イン・プログレス」を解説している動画です。

堀部安嗣の講演会「建築の居場所」の動画です。約一時間半。2017年1月に行われたものです。

三分一博志が、コペンハーゲンの旧地下貯水場で行っている大規模なインスタレーション「The Water」の様子とインタビュー(日本語)を収録した動画です。動画はルイジアナ美術館の制作。写真はこちらのページでも閲覧できます。

日本デンマーク外交関係樹立150周年記念事業として行われているもので、公式サイトのブログにも展示の解説があります。

現在、三分一氏の個展がコペンハーゲンで開かれています。これは同氏とデンマークのユニークな展示スペースThe Cisternsとのコラボレーションによるもので、美しいインスタレーションが大変な好評を呼んでいます。

コペンハーゲンの街は1853年にコレラの流行に見舞われました。当時は水道施設の衛生状態が悪く、感染は拡大するばかりでした。この伝染病の蔓延を食い止めようと、コペンハーゲン市は“Cisternerne”(The Cisterns=貯水槽)と呼ばれる1,600万リットルの地下貯水場を建設することを決定しました。1996年、The Cisternsは他に例を見ないユニークな展示スペースに生まれ変わりました。施設内の湿度は100%に近く、常に低温で、CO2の濃度が高いことが特徴です。

「2015年に三分一氏をThe Cisternsに招待したことが、奇跡の出会いとなりました」とThe Frederiksberg Museumsの館長を務めるAstrid La Cour氏は語ります。

「流れ続ける水、極端に高い湿度、17秒間も続く音の反響、光の欠如といった、普通ならば問題視されがちなこの展示場のさまざまな特徴が、三分一氏にとってはまたとない完璧なプロジェクトの出発点となりました。彼はこの場所の独特な環境条件を瞬時に理解したのです」

三分一博志氏のインスタレーション“The Water”は、Cisternsのユニークな環境を巧みに利用しています。来場者が歩くのは、宮島の厳島神社を思わせる径路。滝が流れ、苔が石を覆っています。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中