SHARE 古谷誠章が、新しい日本建築学会の会長に就任

古谷誠章が、新しい日本建築学会の会長に就任しています(PDF)

古谷誠章が、新しい日本建築学会の会長(55代)に就任しています。就任のあいさつのテキストをリンク先で読むことができます。

古谷誠章が、新しい日本建築学会の会長に就任しています(PDF)

古谷誠章が、新しい日本建築学会の会長(55代)に就任しています。就任のあいさつのテキストをリンク先で読むことができます。

隈研吾が審査委員長を務め、若手建築家を対象とした実施コンペ「伊予西条 糸プロジェクト」の当選案9組が発表されています

隈研吾が審査委員長を務め、若手建築家を対象とした実施コンペ「伊予西条 糸プロジェクト」の当選案9組が発表されています。リンク先に当選案の画像と設計者の氏名が掲載されています。

ハリー・グッガーのウェブサイトがリニューアルしています。ハリー・グッガーが、90年代から2000年代中ごろまで、ヘルツォーク&ド・ムーロンのパートナーとして活躍していたことでも知られる建築家です。ウェブサイトでは独立以後の作品の写真や進行中のプロジェクトの画像などが多数見ることができるようになっています。

ノーマン・フォスター財団が、スペイン・マドリッドにて、6月1日にオープンするそうです

ノーマン・フォスター財団が、スペイン・マドリッドにて、2017年6月1日にオープンするそうです。リンク先の公式サイトによれば、次世代の若い建築家やサポートすることを目的としているようです。施設には、フォスターの作品をアーカイブする機能と、図書館も存在しているようです。財団公式のインスタグラムアカウントでも情報を発信していて、オラファー・エリアソンらのトークなども企画されているようです。フォスターのインスタグラム公式アカウントの方には、施設の内観等の写真も投稿されています。

We got a sneak peek of the new Norman Foster Foundation's HQ today, stay tuned for our coverage of its inaugural forum tomorrow! pic.twitter.com/5j6HYH4C7e

— Architects Newspaper (@archpaper) 2017年5月31日

東京クラシック 森のクラブハウス

アーキテクチャーフォトジョブボードに新しい情報が追加されました

古谷デザイン建築設計事務所の、スタッフ募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

古谷デザイン建築設計事務所ではこれまでにない設計事務所の形を目指しています。

事務所は目黒区碑文谷の閑静な住宅街にあり、植物に囲まれたアットホームな空間の中で仕事をしています。

現在のスタッフ構成は7名(男女半々)+アルバイトです。個々人の経歴は家具屋、アトリエ系事務所

組織型事務所、新卒者とまちまちで個々人が特技を生かして同じプロジェクトの得意分野で補完しあうような業務の進め方をしているのが特長です。それほど大人数でもないこともあり、現在進行中の15件ほどのプロジェクトの進行状況、誰が今何に取り組んでいるのかを相互に理解しあっています。土日は個人オーナーに合わせた打ち合わせが入るやむない場合を除き、基本的に休みです。

noiz・豊田啓介が、世界的に著名なコワーキングスペース運営企業・WeWorkのカイル・バーカーとの対談「WeWorkが描く 新しい不動産のかたち」が、3dcel.comに掲載されています

noiz・豊田啓介が、世界的に著名なコワーキングスペース運営企業・WeWorkのカイル・バーカーとの対談「WeWorkが描く 新しい不動産のかたち」が、3dcel.comに掲載されています。そのスペース作りには各地の著名建築家が関わっており、上海のケースでは、ラインハウスが元アヘン工場を改修してコワーキングスペースを作ったりしています。企業紹介の日本語で読める記事がネットには多数ありますので興味をもたれた方は、ご覧ください。

山道拓人・川原達也・原田雄次などの建築家が、海外のトイレ事情について書いているエッセイが、LIXILのウェブサイトに掲載されています

山道拓人・川原達也・原田雄次などの建築家が、海外のトイレ事情について書いているエッセイが、LIXILのウェブサイトに掲載されています。

スタジオスパッツィオによる、イタリア・スッザーラの、切妻屋根を2枚の壁で支える軽快な構造が特徴的な、車庫兼倉庫の写真がdesignboomに掲載されています

スタジオスパッツィオ(studiospazio)が設計した、イタリア・スッザーラの、切妻屋根を2枚の壁で支える軽快な構造が特徴的な、車庫兼倉庫の写真と図面が14枚、designboomに掲載されています。事務所を設立したメンバーの一人は、2013年にスイスのメンドリジオでの長谷川豪のスタジオアシスタントを務めていたり、坂本一成の書籍をスイスで出版するためにクラウドファウンディング等を立ち上げるなどした経歴もあるようです。日本の現代建築との関係も読みとれそうな作品です。

RCR・アーキテクツによる、アラブ首長国連邦・ドバイの、高層集合住宅の画像がdesignboomに掲載されています

RCR・アーキテクツによる、アラブ首長国連邦・ドバイの、高層集合住宅の画像が11枚、designboomに掲載されています。施設の公式サイトはこちら。

ウェルシュ+メージャーによる、オーストラリア・シドニーの、各部のディテールと素材の使い方が絶妙な住宅の写真がdezeenに掲載されています

ウェルシュ+メージャー(Welsh + Major)が設計した、オーストラリア・シドニーの、各部のディテールと素材の使い方が絶妙な住宅の写真が14枚、dezeenに掲載されています。強い空間構成などがないので、一瞬で何かを訴えかけるようなインパクトはないのですが、各部分のディテールや素材の使い方にバリエーションがあって、じっくり見ていくと、設計の痕跡が感じられ興味深い住宅だと思います。彼らの公式サイトでも過去の作品が多数見られます。GA HOUSES 142にも作品が取り上げられたりしているそうです。

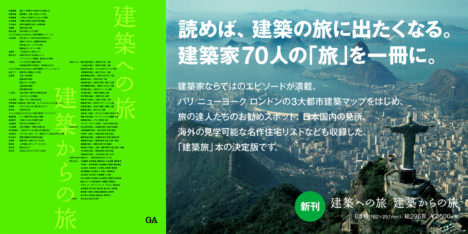

妹島和世・西沢立衛・藤本壮介ら70組の建築家による、GAによる書籍『建築への旅 建築からの旅』がamazonで発売中です

妹島和世・西沢立衛・藤本壮介ら70組の建築家による、GAによる書籍『建築への旅 建築からの旅』がamazonで発売中です。アーキテクチャーフォトは「日本を歩く—国内の見所を建築家に聞く」というコーナーで寄稿しています。

読めば、建築の旅に出たくなる。

建築家70人の「旅」を一冊に。

-

「このように、旅は不思議なもので、その経験をやたらと他人に喋りたくなります。このインタヴューも同様、これは所謂、経験を自慢しているわけです。でも、その自慢を聞くのが面白い。話を聞くと、ついつい見に行きたくなりますから。二川幸夫さんからも「〇〇が一番良かった」とよく聞いて、旅に出たくなったことを思い出します。」(「同行者によって旅の本質は左右される/石山修武」より)

-

大変ご好評いただいたGA JAPAN 139の特集「建築への旅 建築からの旅」が、内容を大幅に増補して、単行本になりました。インタビューでは、建築家ならではのエピソードが満載。パリ/ニューヨーク/ロンドンの3大都市建築マップをはじめ、旅の達人たちのお勧めスポット、日本国内の見所、海外の見学可能な名作住宅リストなども収録した、「建築旅」本の決定版です。

以下に、プレビュー画像を掲載します。

レム・コールハースとヴォルフガング・ティルマンズのトークセッション「Book for Architects」の動画です。2017年5月9日にロンドンのテートモダンで行われたもの。

Wolfgang Tillmans is fascinated by the millions of individual decisions that shape the overall design of a city: its adaptation by inhabitants not part of a master plan but an expression of lived reality.

This discussion with Rem Koolhaas, one of the most internationally recognised architects, explores the relevance of architectural design to our everyday lives, interrogating the complexity, irrationality, politics and beauty found in buildings, street patterns and fragments of spaces.

This talk took place on 9th May 2017 at Tate Modern.

菊竹清訓による「出雲大社庁の舎」の解体後に、出雲大社に新築される新しい庁舎の画像がtwittwrでレポートされていました。現地に設置されていた看板のようです。出雲大社が公開している菊竹の建築に関する見解はこちら。

ついに発表された模様。 #ニュー庁の舎 pic.twitter.com/o37EY6zO8b

— やまもと (@flange_web) 2017年5月29日

杉本博司が構想して、榊田倫之が実施設計を担当した、神奈川・小田原の文化施設「江之浦測候所」の写真などが、fashionsnap.comに掲載されています

杉本博司が構想して、新素材研究所が基本設計・デザイン監修を行い、榊田倫之が実施設計を担当した、神奈川・小田原の文化施設「江之浦測候所」の写真などが6枚、fashionsnap.comに掲載されています。

以下は公式サイトの施設概要です。

施設について

江之浦測候所の各施設は、美術品鑑賞の為のギャラリー棟、石舞台、光学硝子ストラクチャー、茶室、庭園、門、待合棟などから構成される。また財団の各建築物は、我が国の建築様式、及び工法の、各時代の特徴を取り入れてそれを再現し、日本建築史を通観するものとして機能する。よって現在では継承が困難になりつつある伝統工法をここに再現し、将来に伝える使命を、この建築群は有する。

建築群に使用される素材は、近隣で得られる素材を中心に使用するものとし、擁壁、造園等に使用される石材は根府川石、小松石等を使用する。また造園の為の景石には、平成21年度の広域農道整備事業に伴い、近隣の早川石丁場群跡から出土した江戸城石垣用の原石を使用する。また造園の為の景石には古代から近代までの建築遺構から収集された貴重な考古遺産が随所に配されている。

アーキテクチャーフォト・ネットで、先週(期間:2017/5/22-5/28)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページ右下の「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。

1、プリツカー賞を受賞した日本人建築家たちが、RCRのプリツカー賞授賞式に勢揃い

2、RCR・アーキテクツが、プリツカー賞受賞を記念して東大で行った講演のレポート

4、竹森紘臣 / WORKLOUNGE 03- VIETNAMによる、ベトナムの住宅「Step House」

5、有名建築本体の側にひっそりと存在している同建築家の手による小さな建築に光を当てる投稿「#付属建築」のまとめ

6、ベルリンの写真家が撮影した、妹島和世の「すみだ北斎美術館」の日常に溶け込んでいる様子を捉えた写真

7、久保都島建築設計事務所による、群馬県吾妻郡の「伊勢町の補聴器店」

8、SANAA・陶器二三雄・プランツアソシエイツ・栗生総合計画チームが、「信濃美術館」設計プロポの2次審査を通過

9、堀部安嗣がデザインして、自作でも使用されている照明の販売が開始

10、アトリエ・ワンの貝島桃代が、スイス連邦工科大学チューリッヒ校の教授に任命

11、建築設計事務所 可児公一植美雪による、岡山の、自由に間仕切れる大空間をもつ住宅「SOJA-O」の写真

12、「シャッター街に保育園移転、商売の場から地域の交流拠点へ 佐賀」(Yahooニュース)

13、ヴァレリオ・オルジアティによる、スイス・ラアの、平面・立面・断面に家型が反復して用いられている住宅「Haus in Laax」の写真など

14、【訂正あり】 SANAA・伊東豊雄・乾久美子・新居千秋・飯田善彦・日建設計ら11組による「信濃美術館」設計プロポの公開プレゼンが開催 [2017/6/5]

15、原田真宏+原田麻魚 / MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIOによる、愛知の学童保育のための施設「知立の寺子屋」の写真など

16、MVRDVによる、ソウルの高架道路を改修した公園の写真など

17、ガウディが最初に完成させた、スペイン・バルセロナの住宅「カーサ・ビセンス」がこの秋から一般公開へ

18、プリツカー賞の審査委員長を務めたグレン・マーカットに、RCRの受賞理由や選考のプロセスについて聞いているインタビュー(日本語)

19、建築設計事務所 可児公一植美雪による、神奈川・鎌倉の、RCのフレームが特徴的な住宅「SHICHIRI-Y」の写真

20、小原賢一+深川礼子 / ofaによる、岡山の、公衆トイレ・休憩施設・サイクリングステーション「木テラス 久世駅CLTモデル建築物」

石上純也とスタジオ・MAKSの設計でオープンした、オランダの19世紀の公園に作られたヴィジター・センターの写真などがtwitterに投稿されています。2012年のコンペ時のドローイングの画像はこちらに。2014年くらいの、このプロジェクトの模型写真や図面はこちらに。

Vijversburg duurder door tegenslaghttps://t.co/CGc7MV3ujZ pic.twitter.com/o4CcZZuy1N

— News Feed N-NL (@NewsFeedNNL) 2017年5月15日

Wat is #Vijversburg prachtich fernijd, it is in park fan ynternasjonale allure wurden @Gemeente_Lwd @tdiel @provfryslan pic.twitter.com/Vx6cMIOUKm

— doeke fokkema (@doekefokkemacda) 2017年5月13日

instagaramにもこのヴィジターセンターに関する写真が何枚か上がっています。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中