内藤廣へのインタビュー「菊竹清訓建築設計事務所の実践と方法」の動画です。菊竹清訓研究会の主催で2023年10月に行われたもの。

2023年10月14日に菊竹清訓設計の東光園(1964)にて行われた内藤廣氏へのインタビュー

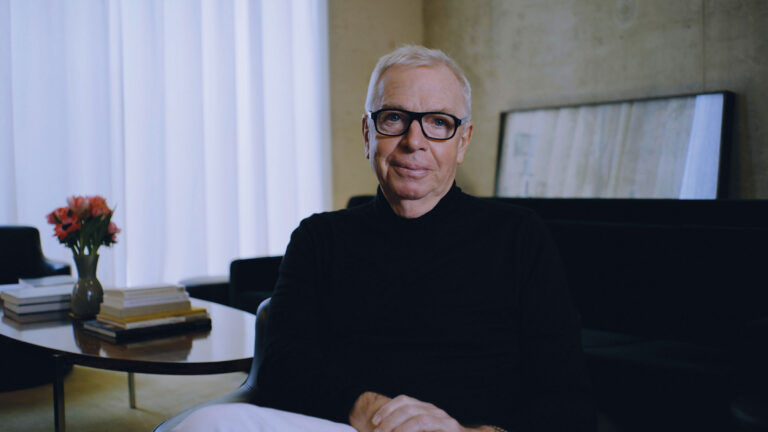

内藤廣氏 略歴

建築家・東京大学名誉教授。

1950年生まれ。1976年早稲田大学大学院修士課程修了後、フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所 (スペイン・マドリッド)、菊竹消訓建築設計事務所を経て、1981年に内藤廣建築設計事務所を設立。2001~11年東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻にて教授、同大学にて副学長を歴任。 2011年~同大学名営教授。また、2007~09年度にはグッドデザイン賞審森委員長、2022年4月から 公益財団法人日本デザイン振腺会会長。2023年4月から多摩美術大学学長。 主な建築作品に、海の博物館、牧野面太郎記念館、倫理研究所富士高原研修所、島根県芸術文化センター、 虎屋京都店、静岡県草薙総合運動場体育館、富山県美術館、とらや赤坂店、高田松原津波復興祈念公園 国立追悼・祈念施設、東京メトロ銀座線渋谷駅、京都鳩居堂、紀尾井消堂など。 近著に『内藤廣と若者たち人生をめぐる一八の対話』(鹿島出版会)、『内藤廣の頭と手』(彰国社)、 『検証平成建築史』(共著・日経BP社)、『クロノデザイン』(共著・彰国社)、『内藤廣設計図集』(オーム社)、 『空間のちから』(王国社)、『建築の難問~新しい凡聞さのために』(みすず書房)などがある。菊竹清訓研究会

島根大学、米子工業高等専門学校、早稲田大学、東京理科大学の有志による菊竹清訓氏の研究会。

具体的な活動は菊竹氏に関する書籍の輪読、菊竹清訓建築設計事務所元所員の方々へのインタビュー等。