SHARE 辻琢磨による連載エッセイ “川の向こう側で建築を学ぶ日々” 第4回「建築を『つくってもらう』ことの難しさ」

建築を「つくってもらう」ことの難しさ

つくる人がいて初めて建築が生まれる

ここまで、初回の導入から、判断基準の話、事務所の見せ方の話と続けて紹介してきたが、今回は施工者との関わり方について筆を進めたい。

一般的には、設計者が「施工者」としてやりとりするのは工務店やゼネコンの監督さんであるが、実は、厳密に言えば彼らはつくる人ではない。どういうことか説明しよう。

意図をつくり手に伝えるとした時、設計事務所のボスは、まず現場担当のスタッフに設計意図を伝え、担当スタッフが現場監督さんと話し、監督さんが実際につくる人(各業種のリーダー)に作業内容を伝え、そのリーダーがチームメンバーに伝える、という幾重にも連なる伝言ゲームで工事現場は動いていて、現場監督はその中継人であるということだ。

そしてその伝言ゲームの人数は建築の規模に比して増える。時には自ら汗を流す建築家や監督さんもいるかもしれないが、あくまでも我々設計者の仕事は設計することであり、現場監督の仕事は工程と予算とつくることをコントロールすることである。実際に重たいハーネスを背負いヘルメットを被って汗を流し10時と12時と15時に一服を挟みながら身体を動かすのは職人さんである。現場監督の先にいる彼らの存在を設計者は忘れてはならない。それを前提に、下記読み進めていただければ幸いだ。

施工者との理想的な関係とは

建築という複合芸術は、お金と要求を出す施主がいて、空間に置き換える設計者がいて、それを実現する施工者がいて初めて建てることができる。その三者のバランスが、特に「予算」という共通言語で結ばれるからこそ、建築はある種の緊張感を持って立ち上がる。

理想的な関係は、大変理解ある施主が潤沢の予算をこれまた理解ある施工者に預け、設計者が存分にその力量を発揮して名作が生まれる。というものだが、現実にはそのような機会はめったに無い。

施主はできるだけ良い建築をそれに見合う価格で手に入れたい、施工者は効率良く適正な利益を生み出したい、設計者はその間に揺られながらも作品とすべく、見積もりを何度も取って調整を重ね、晴れて着工となるのがほとんどだろう。

見積もりの存在意義

僕が独立したての頃は、この「見積もり」というルールが何故存在しているのかよくわからなかったのだが、それこそ渡辺さんに事細かく教えてもらって、どうやって見積もりをコントロールするのかや、見積もりが予定予算より超過した場合の施主対応などについてよくアドバイスをもらっていた。

このエッセイの読者の中にももしかしたら見積もりって何?という人がいるかもしれないので、僕なりに少し説明しておく。

まず、建築家が設計する建築(建物ではない)は、スーツで言うフルオーダーメイドのような「一点物」で、且つ建築を構成する部品(工種)がとてもたくさんあるので、設計して建築についての詳細情報が決定されてからでないと値段が決まってこない。基礎はいくら、柱はいくらで、内装の床や壁はこの仕上げ、キッチン、トイレ、蛇口、それぞれの機器はこれでいきます、外装材はこれ、屋根はこれと、、まずもって形が決まっていないと何も進まないし、形が決まっていたとしても、その他にも決めるべき箇所は山のようにある。設計者はまず施主との対話の中で設計案をまとめ、その机上の建物をつくると果たしていくらかかるのかを施工者に考えてもらうのだ。この作業が見積もりである。

だいたい建築家は誰もやったことのない独創的な建築を目指す(そうでなければ作家性が成り立たず、ハウスメーカーや工務店が設計した方が早いし安い)ので、この見積もりが結構高くなるのが一般的だ。施工者としては誰もやったことのない施工が想定されればされるほど、見積もりもその難易度に応じて設定することになるからである。だから何度も調整して優先順位の低い要素から最低限の機能を満たした上で減額していく。これがVE (Value Engineering)である。

この時設計者は施工者に対して例えば「この建築は新しいカタチをしているけれど、よくよく考えると一般的な工法でできますよ」だとか、「一見複雑に見えますが実は単純な幾何学の反復なので簡単に施工できますよ」といった言葉とアイデアで、独創的ながらもなるべく見積もりを抑える努力をしつつ、出てきた見積もりが正しく適切に見積もられているかを精査する役割を担っている。

見積もりのコントロール

施工者は、この見積もりをなるべく適正に出す努力をするのだが、見積もりが甘い(施工に入ってから思ったより大変で予算がかかった)と想定していた利益よりも少なくなるし、かといって安全を見過ぎて厳し目(高め)に出すと設計者や施主から指摘が入るので、その間の絶妙なラインを熟慮することになる。

ただ、上記は見積もり前に設計図書が完成されていて、その内容でそのまま施工された時の話である。実際は施工に入ってから設計変更もあるし、新しい要望が出たり、リノベーションの場合は予期せぬ変更も多々出る。だからこの設計変更の時に、当初の見積もりの範囲内での変更なら問題ないのだが、それより高くなる方向の変更だと他を削ったり、あるいは最終的に施主に請求する金額が増額になることもある。

こうした見積もり時からの増額は綿密にコミュニケーションを取っていないと理解が得られないケースもある。だから、特に施工契約後の設計変更には、施主、施工者それぞれに対しての交渉というか、繊細なコミュニケーションが重要になる。

上記した見積もりをめぐる話は施工者との関わりの中でのほんの一例だが、施工者との対話は、間合いやタイミング、言い方がモノをいう繊細なやり取りで、渡辺さんから学ぶことは非常に多い。今回は特に渡辺さんの施工者とのコミュニケーションについてご紹介したい。

渡辺事務所は、特定の施工者と付き合いを持つというよりも、物件の規模や構造形式によって施工者を変え、いくつかの工務店やゼネコンと仕事をしている。前回も言及したように、現場には作業着を着ていくなど施工者に対する関係づくりは渡辺さんにとってとても重要だ。

今事務所では、2つの大きな現場が大詰め、着工前後の小規模な現場が2つ動いている。施工者とのやりとりは建築の規模によっても全く異なる質になってくるので、その内の一つずつを取り上げてみたい。

〈掛川の工務店の担当者西野さんとの関係〉

施工図と意匠設計図

小規模な現場の一つは静岡県掛川市の歯医者の建屋だ。

この施工者は掛川市の工務店で、事務所との関係は10年以上になる。2回目に紹介した美容室の施工もこの工務店が担当した。この歯医者を担当してくれているのが西野さんという監督さんで、渡辺事務所の物件を数多く手掛けるうちに、ツーカーの仲で現場を任せることができている。

見積もりのタイミングで施工図として西野さんが描いた矩計図と展開図(そもそも展開図を施工者が描くのは珍しい)は、意匠設計図と見紛うほどのわかりやすさと意思が感じられた。

※施工図とは、施工者が描く建物をつくるための図面で設計者が描く意匠設計図よりもつくることを優先して描かれるもので、概ね意匠設計図よりも細かい指示が表現されている(設計事務所によっては施工図レベルの詳細指示を意匠設計図で描くところもある)。基本的には、設計者は施工者にまず意匠設計図を渡し、その意匠設計図を持って見積もりが出てくる。予算がまとまり次第施工者は現場に入る段階で施工図を描き、設計者はそれをチェックし、意匠設計図通り立ち上がるかを精査した上で施工が進む。現場フェーズでのこの設計者のチェック業務を「設計監理」と呼び、施工者が現場を円滑に進めるための業務を「施工管理」と呼ぶ。紛らわしいので注意して読み進めていただきたい。

意匠に応えてくれる施工者の有り難さ

例えば矩計図の寸法の入れ方は施工に必要な寸法を優先して表示、仕上げになる部分と隠れる部分の線は色や塗りで表現されていて、設計者が見ても勉強になるクオリティで驚いた。

以下の写真はクリックで拡大します

しかし西野さんも最初からこのような設計事務所との仕事に慣れていたわけではなく、初めて一緒になったプロジェクトの現場ではそこまでコミュニケーションを取るような関係ではなかったそうだ。

しかしプロジェクトを重ねるうちに西野さんの意匠への理解がぐんぐん上がり、自身で設計した自邸には建築家的な要素がふんだんに取り入れられた。西野さんは、渡辺事務所スタッフの寺田さんとのやりとりが多く、今年勤続8年を迎えた寺田さんとの関係も年を追うごとに醸成されてきた。

その寺田さんが昨年自身の設計で自邸を竣工させたのだが、この施工を担当したのも西野さんである。

寺田邸はディテールがとてもよくコントロールされていたのだが、話を聞くと寺田さんがすべて設計したというわけではなく西野さんとの対話の中で決められていったという。西野さんからディテールの投げかけがあって、寺田さんがそれに応える中で建築が立ち上がっていったのだ。

以下の写真はクリックで拡大します

地域の建築力が育つ

そんな西野さんが担当して渡辺さんがとても感銘を受けた建築が最近竣工した。

しかし設計したのは渡辺さんではなく、竹下時代の後輩にあたり、浜松市を拠点にするSN Design Architectsの佐野剛史さん。藤枝に建てられた住宅で、その設計も然ることながら施工のクオリティが素晴らしかったとのこと。

以下の写真はクリックで拡大します

渡辺さんはよく建築をつくるための環境を地域全体を底上げしたいと言う。

後輩の建築家が育つことももちろん喜ばしいし頼もしい事実に違いないが、施工者の成長を明確に感じることができることも渡辺さんにとっては同様に感慨深い瞬間なのだ。

クオリティの高い建築をつくるには、施主、施工者を始めとして、建築に関係するすべての人々の理解が必要だ。

設計者の設計力や地域で建築をつくるノウハウの伝搬といった設計者の成長にも渡辺さんはとても意識的だが、このような施工者の意匠力の成長にわかるように、建築をつくるための環境づくりは渡辺さんにとって建築をつくることと同様に、あるいはそれ以上に重要なモチベーションになっていると感じる。

〈磐田市の中規模ゼネコンとのやりとり〉

現場を見るという責任

小回りの効く小規模な工務店さんとのやりとりでは今話したようなハートフルな話題を提供できるが、より大きな予算と規模を扱う大規模な現場では施工者との関係も少し違って、ヒリヒリした緊張感がある(小規模な物件は緊張感がないわけではないが、種類が少し違うように感じる)。

施工者は扱う工種や予算も多く、限られたスケジュールにほとんど職人技といえる緻密さで工程を組みながら予算管理をしつつ施工現場を進めていく。その中で設計事務所側の担当者は現場で監督と調整を重ね、ボスとの橋渡しを担う。その橋渡しについても渡辺さんには細やかな気配りがある。

渡辺さんは、現場に立ち会う責任について、「見ていて何も言わないのは、その施工を認めたことになる」とよくスタッフに伝えている。設計監理とは、意味としては意匠設計図通りに建築が立ち上がっていくかをチェックする業務なので、ほとんど難癖をつけるのが仕事なのである。そう言葉にすると嫌な仕事に聞こえるかもしれないが、設計通りに誰かにつくってもらうことが職能である建築家にとってはそうでなければ出来上がる空間のクオリティに対する責任を取れなくなってしまうので、やはり必要な業務なのである。

例えば、ある現場でスタッフの寺田さんが施工者の都合で「この中から選んでください」と渡された意匠設計図で指定したものとは別の建材のサンプル帳を持ち帰って渡辺さんに報告すると「まず持ち帰ってきたらダメだ」という話になったそうだ。

渡辺さんとしては、施工者は意匠設計図でもって施工費を見積もり、発注を受けているわけだから、いそいそと渡されたサンプル帳をそのまま持って帰ってくるのは自分たちの意匠設計図とは違う施工をすんなり認めることになるので、渋い顔をするか、一旦事務所で検討させてくださいと難癖をつけなければならないというわけだ。

このように、設計監理における現場での判断は、設計者としてのある種の正解が確実に存在している。

磐田市立総合病院研修棟増築工事

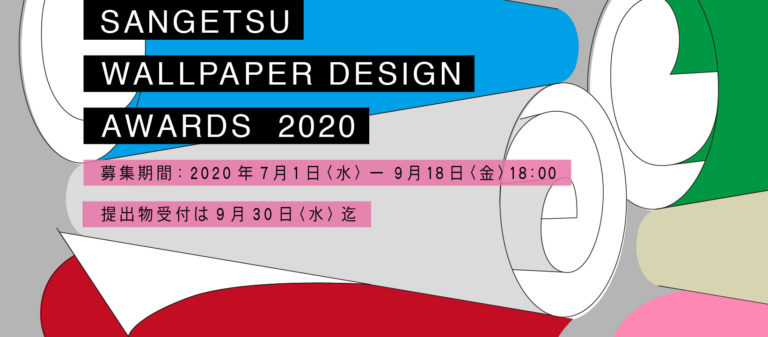

ここからは、今大詰めを迎えている磐田市病院の研修棟における壁紙クロス選定での一幕を紹介したい。

建築家は基本的に壁紙クロスを避ける。

第2回目で話したようなフェイクの雰囲気が出たり、その安価さから空間が所帯じみてしまうからである。渡辺さんも竹下時代には壁紙クロスは避けていたが、北海道の建築家、五十嵐淳氏が設計した美しい住宅「光の矩形」(2007)でクロスが積極的に使われ、且つその納まりを工夫することで非常に美しい空間に仕上がっているのを雑誌で見つけ、壁紙クロスも許容できるようになったそうだ。そのような経緯もありつつ、そもそも本館の病院が持っている慣習的な雰囲気に合わせる意図もあり、このプロジェクトでは壁紙クロスが積極的に使われている。

磐田市立総合病院研修棟増築工事は、磐田市立総合病院本館正面ファサードの手前に地上3階建ての研修棟を新たに増築するもので、指名コンペによって選定され(渡辺事務所は入札関連だけにプロジェクトを絞っているわけではない)、この夏竣工を迎える。

主な機能は病院のスタッフたちが使うロッカールームや会議室、食堂で、3Fの渡り廊下によって本館と接続される。主な意匠の特徴は3階のスリット窓の反復と、斜めに走る外周の鉄骨ブレース、階高6m全長50mの渡り廊下で、有孔折板のルーバーとスリットの重なりがその表情をつくることで本館を含めた新しい病院の顔を生み出した。

このプロジェクトの施工の大詰めを迎えている今、現場ではクロス貼りを筆頭に内装仕上げの最終段階に入っている。現場担当は寺田さんである。

以下の写真はクリックで拡大します

クロスの開口部ひび割れ防止目地

最近、施工された現場写真を見ていた渡辺さんが、ドアやサッシの開口周り上部両端からクロスにひび割れ防止用の縦目地が入っていることを確認し、寺田さんに「この目地は現場で確認したのか?その上で良しとしているのか」と問い正す出来事があった。

このひび割れ防止目地はここを担当したゼネコンにとっては基本の納まりなのだが、意匠に細心の注意を払う我々のような設計事務所にとっては、不要な線は一本でも削りたい。

この目地もクロスによっては不要になることもあり、ゼネコンの基本納まりに無批判に従って現場が進むことを叱ったのだ。黙って帰ってきたら認めたことと同じだということだ。

狙い通り?結果オーライ?

しかしこの目地、スケジュール的にも予算的もやり直しは難しく、僕も寺田さんとすぐに現場に行き確認したところ、この病院のコンセプトであるルーバーやスリットといった平行なラインの反復として内部の開口も位置づけられそうだし、空間のアクセントにもなるということで、結果オーライというか、むしろ目地があった方がいいじゃんということになって落着となった。

しかしこの過程でも、この開口上部の目地のルールが徹底されていない箇所が見つかり、逆にそこはまだ施工前だったのでむしろ目地を入れてくださいと指示することで意匠のルールを徹底した。

「この方がかっこよいからこうしてください」よりも「意匠としてこのようなルールがあるのでそれに則って進めてください」と施工者に伝えるほうが、施工者も納得して施工を進めることができるということがわかってきたと寺田さんも手応えを感じていたようだった。

本来であればクロスの目地まで事前に指定できていれば防げたことかもしれないが、見積もりの段階でそこまで設計する事務所は多くはないだろう。現場変更が重なってクロスではなくなる可能性だってあるわけだし、決めすぎることも視点を変えればリスクになり得るのだ。

以下の写真はクリックで拡大します

どこまでコントロールすべきか

この、事前にどこまで図面を描くか、それとも描かずに現場に任せるかという問題は今の渡辺さんにとって最大の悩みである。

今渡辺事務所は僕を含め4名のスタッフで、2,000平米前後の大きな現場を3つ抱えている。それ以外にもプロジェクトもあるのだが、それらを抱える事務所の規模としては相当小さい方だと思う。

渡辺事務所の代表作である豊岡のプロジェクトでは図面もかなり描き込めたしディテールのルールも厳密に決められたそうだが、現状では隅々まで手が回らないケースもあるようで、抱えるプロジェクトの大きさとスタッフの人数のバランスのとり方に腐心している。

働き方改革の真っ最中に仕事量をどんどん増やすのもよろしくないわけだし、現状の体制でなんとか回せるように上記したようなスタッフの現場力を増やすか、より人員を増強する方向で図面を描き切る体制を整備するかの間で揺れながら、それでも今動いている現場は待ってくれない。

建築を実現するという高い山

建築家の職能である設計は極端に言えば建築を考えることで、今まで自分はその考えることを最大の職能だと考えてきたし、今もそう信じている。

しかしそれ「だけ」では建築は建たないということを、この修業の日々に改めて感じている。

見積もり、信頼関係、地域全体の建築力、現場のコントロール。施工者との関係づくりにおいては様々なアプローチがある。そのどれもに高度なコミュニケーションが必要で、設計監理だけをみても配慮しなければならないポイントは本当にたくさんある。特に、建築の規模や公共性が大きくなり、現場に関わる人数や工種=予算が増えれば増えるほど、時に考えること以上に建ててもらうことが難しくなっていく事実があるということがようやく実感として分かってきた。

建築家の示す設計図の強度、建築家の人間力、事務所の組織力が、伝言ゲームのようなコミュニケーションの連鎖に耐え得るかという時の、その参加人数が規模に応じて相乗的に増えていくからである。今の僕にとって、一定以上の規模や公共性を持った建築の実現という山は、以前に増して高く高く聳える。渡辺事務所での経験は、その全貌を露わにしてくれるというよりもむしろ、その山をより高く感じさせるのかもしれない。

建築の面白いところは、小さな住宅の改修でもスタジアムでも横一線で歴史に残っていくところだと考えているし、大きいほど誇らしいという話では全くない(むしろ小ささやアンビルドのドローイングで世界を変える鮮やかさへの憧れが昔から強い)のだが、今は、死ぬまでに一度は自分でその山を登って、頂上からの景色を確かめてみたいという気持ちが芽生えている。

辻琢磨

1986年静岡県生まれ。2008年横浜国立大学建設学科建築学コース卒業。2010年横浜国立大学大学院建築都市スクールY-GSA修了。2010年 Urban Nouveau*勤務。2011年メディアプロジェクト・アンテナ企画運営。2011年403architecture [dajiba]設立。2017年辻琢磨建築企画事務所設立。

現在、滋賀県立大学、大阪市立大学、東北大学非常勤講師、渡辺隆建築設計事務所非常勤職員。2014年「富塚の天井」にて第30回吉岡賞受賞※。2016年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館にて審査員特別表彰※。

※403architecture [dajiba]

■連載エッセイ“川の向こう側で建築を学ぶ日々”