UMA / design farmによるプロジェクトディレクション、dot architects+アトリエ縁と加藤正基による空き家改修で宿泊施設等が完成した、島根・邑南町日貫の地域再生の取り組み「日貫一日(ひぬいひとひ)」です。

また2019年7月28日にはオープンハウスも開催され、その情報も併せて掲載します。施設の公式サイトはこちら。

UMA / design farmによるプロジェクトディレクション、dot architects+アトリエ縁と加藤正基による空き家改修で宿泊施設等が完成した、島根・邑南町日貫の地域再生の取り組み「日貫一日(ひぬいひとひ)」です。

また2019年7月28日にはオープンハウスも開催され、その情報も併せて掲載します。施設の公式サイトはこちら。

槇文彦と谷口吉生の対談イベント「慶應建築の系譜」が開催されます。2019年7月19日に、慶応大学日吉キャンパス 協生館2階 藤原洋記念ホールで開催。

日程:2019年7月19日(金) 16:30~(16:00開場)

場所:日吉キャンパス 協生館2階 藤原洋記念ホール

対象:どなたでも可(事前申込不要)

中山英之がディレクション、藤村龍至が課題制作し、更に11人の建築家が講評・エスキスに加わる、ワークショップ型の建築展『課題「島京 2021」』が参加者を募集しています

中山英之がディレクション、藤村龍至が課題制作し、更に11人の建築家が講評・エスキスに加わる、ワークショップ型の建築展『課題「島京 2021」』が参加者を募集しています。

この建築展は「TOKYO 2021」の一環として行われるもので、アーティスト藤元明が総合ディレクションを務め、企画アドバイザーとして永山祐子が関わっています。ワークショップへの参加費は無料。対象は「建築を学び、東京の未来像について考えることに興味のある方」との事。応募締め切りは2019年7月19日です。

参加者は数グループに分かれ、13人の建築家たちと交互に日々議論を重ね、会期を通してグループごとに建築家と一緒に提案をつくりあげ、最後の討論会ではその提案を提言として討論会をするとの事。【ap・ad】

参加建築家:

ディレクション|中山英之

課題制作|藤村龍至

講評建築家|浅子佳英/成瀬友梨/西澤徹夫/藤原徹平/吉村靖孝

エスキスリーダー|岩瀬諒子/木内俊克/常山未央/中村航/連勇太朗

企画アドバイザー|永山祐子

建築家のコレクティブによる未来への提言

都市の前提が揺らぐ現代社会の変化を背景に、ポストオリンピック・パラリンピック=2021年以後の東京の都市状況を「東京=島京2021」をキーワードに考えたいと思います。建築の教育現場では建築家から架空の設定をもとに課題が出され、それに対して提案が制作されます。課題には時代性や出題者の建築観が盛り込まれます。今回は建築家である中山英之、藤村龍至が「東京=島京2021」の現状に対するオルタナティブを問う課題を作成し、“考える現場” としての建築展を提案します。参加者は数グループに分かれ、13人の建築家たちと交互に日々議論を重ね、会期を通してグループごとに建築家と一緒に提案をつくりあげていきます。最後の8月24日の討論会ではその提案を提言としてゲストを迎えて皆んなで討論をします。

詳細な情報は以下でご確認ください。

中山英之・藤原徹平・原田祐馬・古平正義が登壇するトークセッション「ペインティング / 塗ること」が、AYDA2019の主催により渋谷ヒカリエで開催されます

中山英之・藤原徹平・原田祐馬・古平正義が登壇するトークセッション「ペインティング / 塗ること」が、AYDA2019の主催により渋谷ヒカリエで開催されます。開催日は2019年8月3日。参加費無料です。参加申し込みはこちらのページにて。【ap・ad】

登壇者:原田祐馬氏・藤原徹平氏・中山英之氏、古平正義氏

トークテーマ:ペインティング/塗ること

日時:2019年8月3日(土) 16時~18時

場所:渋谷ヒカリエ 8階 8/COURT

定員80名 参加費無料

※内容は変更になる場合があります

AYDAとは

AYDA(Asia Young Design Award)は日本ペイントホールディングスグループが、アジア一円で開催している建築デザインの国際コンペティションです。多様な人々が豊かに自分らしく暮らす社会の実現を、建築・デザインの視点からどのようにアプローチできるかを考えています。アジア各国の学生のみなさんが国をまたいで同じテーマに取り組み、審査はそれぞれの国で行います。

最優秀者は賞金とは別にアジア学生サミットに参加していただき、自らのアイデアを各国から集まった建築家や学生に発表していただきます。

著名な建築家からの直接の指導、国や地域を超えた交流の機会は、学生のみなさんにとっては、世界の建築・デザインを取り巻く状況を肌で感じられる貴重な経験になるでしょう。

昨年(2018年)に行われた、藤原徹平・中川エリカ・中山英之・古平正義が登壇したトークセッションの様子は以下。

岡田宰 / 2id Architectsが設計した、静岡・浜松市の自邸「白岩の家」の内覧会が開催されます。開催日は2019年7月28日(日)。要事前申し込み。

このたび、岡田宰 / 2id Architects がかねてより計画を進めてまいりました、浜松市にある自邸「白岩の家」が竣工いたしました。

下記日程にて内覧会を開催させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。直前のご連絡になってしまい、また蒸し暑い中大変恐縮ですが、ご高覧頂けると幸いです。

その他の写真と情報は以下でどうぞ。

藤原徹平の、エイトブランディングデザインでのレクチャー「世界をセルフビルド化する」が開催されます。開催日は2019年7月22日で、要事前申し込み。

「ブランディングデザインで日本を元気にする」をコンセプトに活動する株式会社エイトブランディングデザインは、集合住宅の新しいあり方を示した「代々木テラス」、新しい農業法人の在り方を模索する「木更津の農場プロジェクト」、新しい家族の拠点を考えた「稲村の森の家」など、能動的に生きるための拠点をつくる建築家 フジワラテッペイアーキテクツラボ(フジワラボ)主宰 藤原 徹平氏をお招きし、トークセミナー「クリエイティブナイト」を東京・南青山にて開催致します(7月22日(月)19:00〜21:00)。

可変する未来をデザインする

建築は、社会に影響力を持つ存在です。個人住宅でも地域の生活文化をつくる公共性を持ち、世代を超えて価値を共有する場となります。住宅やゲストハウス、地域拠点プロジェクトなど、楽しく生きるための拠点として、地域環境と時間を軸に、建築を有効活用するアイデアを提案する藤原氏。

2019年「住まいの環境デザイン・アワード」準グランプリを受賞した「稲村の森の家」は、来客が多い住人のため、1階に玄関を設けず引き戸を使用することで、どこからでもアクセスが可能に。冷暖房は風や光という自然環境から助けを借りるなど、住み手の暮らしと地域環境に寄り添い、将来の可変性に柔軟に応えるおおらかな建築が高く評価されています。藤原氏は言います。

「建築家として大切にしていることは、依頼に対して、本当につくる必要があるかないかも含めて考えること。完成したものがクライアントの想定とは違う部分があったとしても、10年後、20年後に自分の配慮に気づいてもらえることが理想的な状態」。素晴らしい未来に現実をドライブさせるために、未来をつくる意思を持ち、いかに共感の連鎖を生み出すか。

当日は、未来を見据える藤原氏ならではの視点に迫ります。お楽しみに!

成瀬・猪熊建築設計事務所のデザイン監修による、東京・三鷹市の、既存の社宅及び寮をシェア型賃貸住宅とファミリー向け賃貸住宅に改修した「リエットガーデン三鷹」のオープニングイベントが開催されます。開催日は2019年7月6日(土)。事前予約不要。

この度、東京都三鷹市にて、成瀬・猪熊建築設計事務所で2年半ほどデザイン監修として関わらせて頂いてきたリノベーションプロジェクトが竣工を迎え、7月6日にオープニングイベントが開催されることになりました。

どなたでも、お子供づれでもご参加頂けるイベントですので、お散歩がてらぜひみなさん足をお運び頂けましたら幸いです!

【プロジェクト概要】

7200㎡の広大な街区に佇む築40年あまりの2棟の旧社宅を、24戸のファミリー向け賃貸住宅と、112戸の単身者向け大規模シェアハウスにリノベーションし、2つの敷地を繋げた中心となる部分に、一般に開放されたシェア畑と広場を計画しました。

様々な世代のかたが日常的に往き交い、大らかな自然の中で場を共有することで、住宅地の中の核となる居場所を生み出すことを目指しました。

事業関係者

事業: 株式会社ジェイアール東日本都市開発

企画: 株式会社リビタ、株式会社ジェイアール東日本都市開発

基本設計・デザイン監修: 株式会社リビタ、株式会社成瀬・猪熊建築設計事務所

実施設計・施工: 株式会社長谷工リフォーム

以下にその他の写真とイベント概要を掲載します。

隈研吾が校長を務める「高知県立林業大学校」が、隈研吾・内藤廣・堀部安嗣の建築見学を含む「学生向け集中講座」の参加者を募集しています

世界的に知られる建築家・隈研吾が校長を務める「高知県立林業大学校」が、隈研吾・内藤廣・堀部安嗣の建築見学を含む「学生向け集中講座」の参加者を募集しています。定員は各20名(先着順)で、参加費は無料(別途滞在費用がかかります)。【ap・ad】

高知県立林業大学校

建築学生向け集中講座のご案内〜高知の森と木造建築〜世界的な建築家・隈研吾氏が校長を務める高知県立林業大学校では、建築を学ぶ学生を対象に集中講座を開催します。本校の授業見学をはじめ、高知県の森林、建築の見学など本校ならではの学びと体験が詰まった3日間の集中講座。森林、林業、これからの木造建築を担う皆様のご参加をお待ちしています。

■日程

サマースクール

2019年8月1日(木)~3日(土)

オータムスクール

2019年9月18日(水)~20日(金)■定員 各20名(先着順)※定員になり次第締切

■参加費 無料(別途滞在費用がかかります)

※滞在費用

宿泊は林業大学校に隣接する高知県立森林研修センター(2泊4食付約8,000円)を予定。(申込者多数の場合は近隣のビジネスホテル利用となる場合があります)他に昼食代が必要となります。現地での移動、見学費用はかかりません。

※高知までの交通費(参考・2019年5月末時点)

首都圏から航空機利用 約26,000円(羽田—高知往復・パック利用)

関西圏から高速バス利用 約11,000円(大阪—高知往復・所要時間4時間)

詳細なスケジュール等の情報は以下でどうぞ。

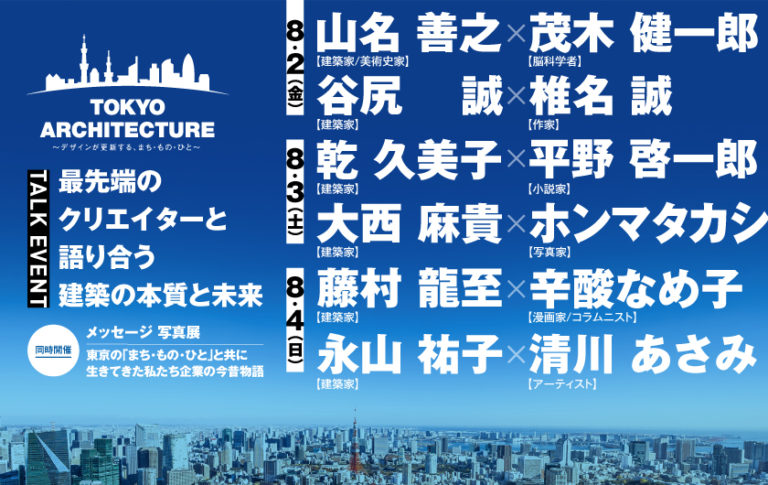

乾久美子・大西麻貴・永山祐子・藤村龍至・谷尻誠・山名善之と他ジャンルのクリエイターが対話するトークイベントと写真展「TOKYO ARCHITECTURE」が東京で開催されます

乾久美子・大西麻貴・永山祐子・藤村龍至・谷尻誠・山名善之と他ジャンルのクリエイターが対話するトークイベントと写真展「TOKYO ARCHITECTURE」が東京の有楽町朝日ホールにて開催されます。モデレーターを務めるのは建築史家の倉方俊輔です。開催日は2019年8月2日(金)・3日(土)・4日(日)。トークイベントの入場券はイープラスにて販売中。【ap・ad】

高度成長、国際競技大会、日本万国博覧会を経て2020年。私たちは何を更新してきたのでしょうか。その何を受け継ぎ、新しくすべきでしょうか。本イベントは、このテーマを著名建築家やさまざまな立場のトップランナーと共に議論するものです。今、都市のあり方も、ものづくりの意義も、私たちの生き方・働き方も変革期を迎えています。それらをより良いものに更新できるデザインの素地は、すでに存在しているでしょう。建築は総合です。大切なのは兆しの融合です。今回、社会の進歩と発展に寄与されている企業や教育機関の皆様にも広くご参加いただき、未来を東京から垣間見たいと思います。まち・もの・ひとと関わり、変革してきた建築の次を考える3日間です。

(実行委員長 倉方俊輔)

隈研吾が校長を務める「高知県立林業大学校」のオープンキャンパスが開催されます

隈研吾が校長を務める「高知県立林業大学校」のオープンキャンパスが開催されます。開催日は2019年7月27日(土)です。要事前申し込み2019年7月22日(月)午後5時必着。【ap・ad】

Kochi Prefectural Forestry College

高知県立林業大学校

2019 OPEN CAMPUS

オープンキャンパス2019/7/27(土)13:00~16:00■研修生の生の声が聞けるフリートークも開催!

■校長は世界的建築家隈研吾氏!

■現場で使用される林業機械で本格的な実演

■木造建築模型作りの見学や、製図の体験もできます!

■CLTを活用した木造校舎を見学できます!

■エブリデイオープンキャンパス

・オープンキャンパス以外でもあらかじめご連絡をいただけると見学・説明OK! (要予約)

■その他、実習棟など全国的にもハイレベルな施設をぜひご覧ください。

詳細は以下でどうぞ。

石上純也と、ファッションブランドのアンリアレイジ・森永邦彦の対談イベントが、本屋B&Bで開催されます。開催日は2019年7月3日。要事前申し込み。アンリアレイジの作品集の刊行に合わせて行われるものです。

今回B&Bでは、『15th book ANREALAGE 26』刊行を記念してイベントを開催します。

ANREALAGEデザイナーの森永邦彦さんのお相手としてお迎えするのは、建築家の石上純也さん。プライベートでも親交のあるお二人が公の場でトークをするのは今回が初。

パリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで、9月に開催される最終選考に向けての思いをはじめ、アンリアレイジ15年の軌跡について、お互いの創作について、これまで手がけてきた作品についてなど、広く深く伺っていきます。

中山英之が自身のギャラリー間での建築展「, and then」を解説している動画です。会場写真はこちらで閲覧可能です。会期は2019年8月4日まで。

以下は、展覧会公式の概要です。

TOTOギャラリー・間では、建築家・中山英之氏の個展「, and then」を開催いたします。独自の繊細な作風で注目を集めている、中山氏の建築の魅力がどこから生まれてくるのか、建築模型や図面では伝えきれない研ぎ澄まされた感覚や思考、さらに作品がもつ魅力や質、完成後の時間の流れを映像で表現します。

本展覧会ではギャラリー全体がミニシアターとなり、中山氏ではない5人の監督が今回のために撮り下ろした短編映画5作品を上映します。ロビーに見立てた展示室には、映画のメイキングや、撮影された建築を紹介するためのドローイング、模型なども置かれる予定です。

建築は完成後、住まい手によってどのように使われ、どのような日常が繰り広げられているのか。中山氏は、建築家自身も知ることのできない「建築のそれから/, and then」が重要だと考えています。室内だけでなく、取り巻く周囲の環境も含めて、どのような時間が流れているのかをこれらの短編映画を通じて紹介します。

客観的な視点で自身の建築と向きあうユニークな視点に裏打ちされた、中山氏の「思想」と「実験」を提示します。

隈研吾(高知県立林業大学校・校長)と水谷伸吉(more trees)による講演会「森からのメッセージ」が、東京大学のホールで開催されます

隈研吾(高知県立林業大学校・校長)と水谷伸吉(more trees)による講演会「森からのメッセージ」が、東京大学 ダイワユビキタス学術研究館 3F ダイワハウス石橋信夫記念ホールで開催されます。入場無料・要事前申し込みです(申し込みページはこちら)。主催は「高知県立林業大学校」です。東京の講演会場となる「ダイワユビキタス学術研究館」は隈研吾がデザイン・設備設計を担当した建築です。開催日は2019年7月4日です。また2019年10月28日には高知でも同講演が行われます(会場:高知県立美術館ホール)。【ap・pr】

高知県立林業大学校(高知県香美市)は、令和元年7月4日(木)、校長で建築家の隈 研吾氏による講演会(入場無料)を開催いたします。第1部は、本格開校から2年目を迎えた同大学校への思いや、日本の森林、これからの木造建築について、

ご講演いただきます。第2部では、森づくりに取り組む一般社団法人more trees(代表:坂本 龍一)水谷 伸吉事務局長をゲストにお招きし、互いにゆかりの深い高知県をモデルケースに、建築と森づくりを通じた地域の活性化(仮)について、ディスカッションを予定しております。

イベントの詳細は以下でどうぞ。

竹原義二・岸和郎が企画に名を連ねる、関西の40歳以下の建築家30人の建築展「住まいをデザインする顔」が開催されます

竹原義二・岸和郎が企画に名を連ねる、関西の40歳以下の建築家30人の建築展「住まいをデザインする顔」が開催されます。会期は2019年6月15日~7月15日。会期中には多数のトークセッションも行われます。

関西には数寄屋、町家、長屋など伝統的な住空間と環境が育まれ、それらを土壌として、現代住宅の分野においても多くの先端的な建築家を輩出してきました。近年はAIやIOTなど通信を利用した機器の家庭への進出もめざましく、社会がグローバル化する中で住まいに求められるニーズも多様化しています。若手建築家はこれに応じて新たなツールや技術を利用しながら設計し、多様で可能性あふれるデザインを展開し、新たな活動領域へとネットワークを広げています。

本展は2013年に行った企画展「住まいをデザインする顔」に続く展覧会で、今回は関西の代表的な住宅建築家である竹原義二氏・岸和郎氏の企画で、40歳以下のクリエーター30名の多様化する仕事をマッピングして活動領域を可視化し、模型、図面や写真パネル等で紹介します。リアルで先進的な住まいをデザインする人々の仕事の今に触れ、未来の住まいづくりへの予感を提示します。

出展者(50音順、敬称略)

石倉康平(石倉建築設計事務所)

今村謙人(カモメ・ラボ)

大庭徹(大庭徹建築計画)

奥田晃輔・堀井達也(OHArchitecture)

加藤正基

川上聡(SATOSHI KAWAKAMI ARCHITECTS)

川口裕人+湯川晃平(1110建築設計事務所+ユカワデザインラボ)

貴志泰正(貴志環境企画室)

北川 浩明+今津修平(COCCA)

京智健(京智健建築設計事務所)

小松一平( 小松一平建築設計事務所)

近藤陽子(nLDK一級建築士事務所)

佐藤伸也(佐藤伸也建築設計事務所)

瀧尻賢

田中郁恵(田中郁恵設計室)

殿井環 芦田奈緒(TAO)

中西ひろむ(中西ひろむ建築設計事務所)

中村重陽・中村紀章(中村×建築設計事務所)

西山広志・奥平桂子(NO ARCHITECTS)

半田俊哉・平田智子(エイチ・アンド一級建築士事務所)

藤田慶(フジタケイ建築設計事務所)

古川晋也・門間香奈子(モカアーキテクツ)

堀賢太(堀賢太建築設計事務所)

前田裕紀 奥井希 野崎将太+飯坂拓也(前田文化+MICROCOSMOS)

松本光索(KOSAKU MATSUMOTO)

安川雄基・冨吉美穂(アトリエカフエ)

山口晶・白石雄大・山口みどり・大島亮(TEAMクラプトン)

山口陽登(YAP)

吉田甫(HAJIME YOSHIDA ARCHITECTURE)

吉永規夫・吉永京子(Office for Environment Architecture)

安藤忠雄の、国立近現代建築資料館で始まった建築展「初期建築原図展 個の自立と対話」の会場動画です。

以下は展覧会公式の概要。

安藤忠雄氏は1941年に大阪に生まれ、独学で建築を学び、69年にアトリエ(安藤忠雄建築研究所)を設立しました。今年でちょうど半世紀になりますが、この間に世界の各地で氏の建築が建てられ、さらに展覧会や講演会が開催され書店には氏に関する本が並んで、今や「世界のANDO」と言われ、世界で最も著名な現代建築家のひとりと評されるに至っています。

このたび、安藤氏の「初期」建築資料、すなわち1990年頃までの手描きによる建築設計図面とスケッチなどを用いて、「安藤忠雄初期建築原図展」を開催することになりました。「住吉の長屋」(1976)、「小篠邸」(81)、「六甲の集合住宅Ⅰ」(83)、「TIME’SⅠ」(84)、「城戸崎邸」(86)、「水の教会」(88)、「光の教会」(89)などの国内に現存する作品の図面が並びます。

展覧会のテーマ「個の自立と対話」は、都市・自然・光・歴史風土などとの対話を通して個々人が自らを見いだし、深め、自立するための空間づくりを追い求めた、「初期」の安藤氏が常に抱いていた思い(言い換えれば、基本理念・動機)を表すものです。

「私は1枚の図面の中に設計者の意思を凝縮させたい」と安藤氏は言います。実際、氏の「空間」に対する思いそのままに、平面図に断面図・透視図・アクソノメトリック図などを重ね合わせて3次元性を高めた精緻で美しい図面がたくさん展示されます。ぜひ、会場に足をお運びください。

「安藤忠雄 初期建築原図展 個の自立と対話」が、国立近現代建築資料館で開催されます。会期は2019年6月8日~9月23日まで。

安藤忠雄氏は1941年に大阪に生まれ、独学で建築を学び、69年にアトリエ(安藤忠雄建築研究所)を設立しました。今年でちょうど半世紀になりますが、この間に世界の各地で氏の建築が建てられ、さらに展覧会や講演会が開催され書店には氏に関する本が並んで、今や「世界のANDO」と言われ、世界で最も著名な現代建築家のひとりと評されるに至っています。

このたび、安藤氏の「初期」建築資料、すなわち1990年頃までの手描きによる建築設計図面とスケッチなどを用いて、「安藤忠雄初期建築原図展」を開催することになりました。「住吉の長屋」(1976)、「小篠邸」(81)、「六甲の集合住宅Ⅰ」(83)、「TIME’SⅠ」(84)、「城戸崎邸」(86)、「水の教会」(88)、「光の教会」(89)などの国内に現存する作品の図面が並びます。

展覧会のテーマ「個の自立と対話」は、都市・自然・光・歴史風土などとの対話を通して個々人が自らを見いだし、深め、自立するための空間づくりを追い求めた、「初期」の安藤氏が常に抱いていた思い(言い換えれば、基本理念・動機)を表すものです。

「私は1枚の図面の中に設計者の意思を凝縮させたい」と安藤氏は言います。実際、氏の「空間」に対する思いそのままに、平面図に断面図・透視図・アクソノメトリック図などを重ね合わせて3次元性を高めた精緻で美しい図面がたくさん展示されます。ぜひ、会場に足をお運びください。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中