アーキテクチャーフォトで、先週(期間:2025/12/15-12/21)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページの「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。

- 妹島和世+西沢立衛 / SANAAによる、台湾・台中の「Taichung Green Museumbrary」。広大な公園内の美術館と図書館の複合施設。気軽に関われる“開かれた建築”として、メタルメッシュで覆われた量塊を持上げて地上レベルを開放した建築を考案。二つの用途を組合せて多面的な学びの空間の創出も意図

- ザハ・ハディド・アーキテクツによる、沖縄の宿泊施設。NOT A HOTELのホテルとして計画。砂浜と森林の間の急斜面の敷地において、日射量を分析して島の伝統的建築も参照した“キャノピー”を特徴とする建築を考案。ローカルアーキテクトとして久米設計が参画

- 妹島和世と西沢立衛へのインタビュー動画。台湾に完成した美術館と図書館の複合施設について語る内容。現地メディアの制作で2025年12月に公開されたもの(日本語で視聴可能)

- Eureka・早田大高事務所・佐野研究室による、さいたま市の「ブルー・ボックス・オフィス」。北向きで隣地と高低差もある敷地。“明るい空間”を求め、1階を“地域に開かれた空間”として全面開放すると共に2階の高窓からの光を内部で拡散させる建築を考案。極力壁を設けず“一体的な使用”も可能にする

- 中川宏文 / D.A.による、長崎市の「重像の家」。地形と歴史が“大らかさと緊張感”を生む地域。四方から視認される敷地に対し、強い幾何学で各立面を完結させ“視点の変化で表情が移ろう”建築を考案。“収束を拒む複雑性”と“建築としての完結性”も共存させる

- 御手洗龍建築設計事務所による、群馬・北軽井沢の「暖居」。篠原一男の“谷川さんの住宅”の離れ。身体を温めつつ自然と繋がる存在を求め、薪ストーブを中心に据え“周囲の多様な環境”と繋がる“4つの窓辺空間”のある建築を考案。環境を纏ったかの様な居心地の良さも意図

- MVRDVによる、中国・成都の「浦江プラットフォーム」。丘陵地に計画されたイベントも行える展望施設。かつて敷地が丘であった歴史から出発し、自然を保全し敬意を払うと共に景観への影響も抑える存在を志向。風景に溶け込むような“緑で覆われたアーチ状”の建築を考案

- 岩手の「新花巻図書館」設計プロポで、昭和設計・tデ・山田紗子建築設計事務所 JVが最優秀者に選定。提案書とプレゼン動画も公開。二次審査には、C+A・木村設計A・T JV、キッタン・スタジオ・ウエスト JV、マル・アーキテクチャ、FULL POWER STUDIO、西澤・畝森 JVが名を連ねる

- 妹島和世による、東京・銀座の店舗「ポーラ ギンザ」。化粧品メーカー“ポーラ”の旗艦店。1階の店舗フロアは、“花や植物”に包まれた“森のような新しい庭”として構想。地下1階のエステフロアは、自分を開放する深い旅へと導く“静謐な空間”とする

- フォスター+パートナーズによる、アラブ首長国連邦の「ザイード国立博物館」。国の人類居住跡から文明発展までの歴史を辿る施設。環境と調和する“砂の色”を反映した外観で、自然換気装置であり建国の父を象徴する“5つの翼”を持つ建築を考案。内部空間は光に満ちたアトリウムを中心に展開

- SANAAによる、台湾の「Taichung Green Museumbrary」が2025年12月にオープン。旧軍用空港跡地の公園内に計画された美術館と図書館を統合した施設。軽やかで開かれた存在を目指し、アルミとガラスの二重構造のファサードで地上レベルに全方向からアクセス可能な公共広場を備えた建築を考案

- 建築設計事務所 可児公一植美雪による、神奈川の海の近くに建つ、高さ15mのヴォリュームと周囲に巻き付く頭頂部まで登れるスロープが特徴的な住宅「KUGENUMA-Y」の写真

- 妹島和世の空間設計で完成した、東京・銀座の、化粧品メーカー“ポーラ”の旗艦店をレポート。1階の店舗フロアは、“花や植物”に包まれた“森のような新しい庭”として構想。地下のエステフロアは、自分を開放する深い旅へと導く“静謐な空間”とする

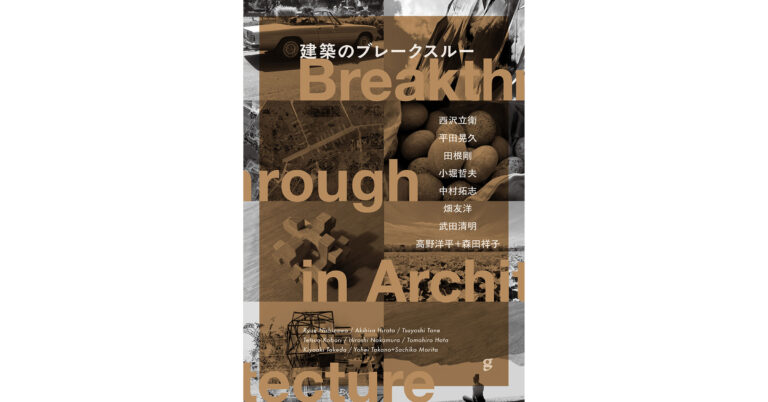

- 建築家たちの“突破の瞬間”に注目した書籍『建築のブレークスルー』をプレビュー。プレゼント企画も実施。西沢立衛、平田晃久、田根剛、小堀哲夫、中村拓志、畑友洋、武田清明、高野洋平+森田祥子による全16プロジェクトを収録。裏側の知られざるエピソードを豊富な図版とともに紹介

- 山口貴司による、東京・千代田区の飲食店「Restaurant Gallery K」。ギャラリーの機能も備えた蕎麦店。“感性が豊かになる”様な空間を求め、芸術鑑賞と飲食を同時に行う為の“設えのバランス”を模索。間仕切りのガラスブロック積みは皇居の石垣や東京駅の煉瓦などの“組石”を引用

- 建築家の内藤廣が審査員長を務める「仮囲いデザイン・アートコンテスト」が開催。群馬県の主催で高校生から大学院生まで対象に作品を募集。審査員は、青柳剛・木村雅彦・谷川じゅんじ・成瀬友梨。賞金総額は100万円

- 熊谷・石上純也・IAO竹田・アクト環境・ピーエス三菱・野村建設JVによる「徳島文化芸術ホール(仮称)」の基本設計概要が公開。花弁を想起させるテラスの連なりが特徴的な建築。テラスからの新しい鑑賞体験や壁面を活用した映像発信も計画。“ホールの新たなあり方”や街に開き人を引き込む事も追求

- ODS / 鬼木孝一郎による、東京・新宿区の「ABE galerie TOKYO」。建具等を手掛ける企業の本社1階での計画。自社製品とアーティストの絵画を展示する場として、“画廊”をコンセプトとした空間を志向。袖壁で視界に入る情報を制限して“1点1点に集中して鑑賞できる”状況を構築

- 今津康夫 / ninkipen!による、東京・日本橋の飲食店「IL POVERO DIAVOLO TOKYO」。夜は静かになるエリアでの計画。来訪時に“安心感と期待感”を提供する為、シェフ達の振舞を“型板ガラス”越しに伝える“行燈の様に光るファサード”を考案。内部では大きな“シェフズテーブル”が一体感を生む

- 石上純也建築設計事務所による、中国・山東省の「水の美術館」。湖の上の約“1km”の建築。中国の“茫漠とした風景”という前提に対して、環境と建築を近付け“対等な存在”となる設計を志向。湖の端から端まで延びる“新しい陸地”を“水面にそっと触れる”様にしてつくる